8-1.背景・目的

提案③「はる」として筑波大学への自転車登録制の導入を提案していくのだが、まず、なぜこの提案をするに至ったかを説明する。前述の2つのヒアリング調査を振り返りたい。

1つ目は総務部ヒアリングである。そこでは3月末から10月までの期間に数多くの放置自転車が駐輪場に残ったままであるという問題が浮き彫りになった。

2つ目は支援室ヒアリングである。そこでは現行の放置自転車の処理では処理を完了させるまでに時間も手間もかかり、処理の精度も高くないという問題が浮き彫りになった。

これら2つの問題、主に放置自転車に関する問題点は、自転車登録制を導入することで解決が図れると考えられるのである。そしてこの登録制は、放置自転車の迅速な処理、が大本の目的であり、さらにその適切な処理がなされることで大学はもちろん、学生や社会にも何らかの利益が還元されるような仕組みにしていく。

8-2.先進事例:東京工業大学

まず先進事例として東京工業大学(以下、東工大)での自転車登録制を紹介する。我々の班は5月20日に実際に東工大を訪れ、ヒアリング調査も行った。以下が概要である。

●概要

・導入の経緯

大学の近くにアパートを構える学生が多く、学内の建物間移動における自転車利用も多い。結果、自転車が多いのに対し自転車置き場が少ないため、キャンパス内の放置自転車をなくし、学外者等の不法駐輪を除去するため、つまり駐輪場の無駄を削減するために、登録制により許可を得たものが駐輪できるようにした。

・登録方法

登録は原則1人1台までである。学生各自が教務Webシステムで登録を行い、窓口でシールを受け取り、自転車に添付する。

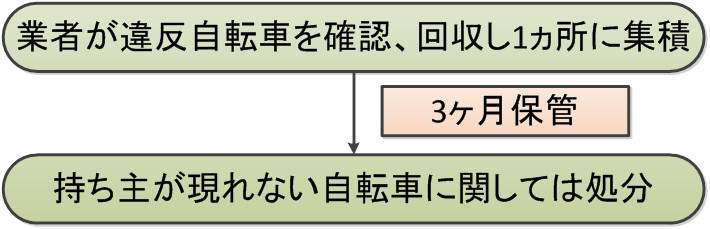

・自転車撤去の流れ

図8-2-1

東工大の自転車撤去の流れ

・導入による効果

放置自転車の数は減少している。また、未登録自転車を処分することから、身元不明な自転車が減り、自転車置き場に対するスペースの無駄が削減されている。

以下の表は、基本的な駐輪データの東工大と筑波大学の比較である。

表8-2-1

東工大と筑波大における駐輪データ比較

(α:東工大のデータについてはヒアリング調査を参照したため、学内自転車数というのはつまり登録者数となっている。それに対し筑波大学に関しては、駐輪台数調査を基にしたデータであるため、筑波大の学内自転車数は正確な値をとれていない。最大駐輪台数が予想される時間帯での台数調査であったため、あくまでも学内自転車数の内少なくとも存在する値となっている。そこで上表のαを誤差分として加えた。)

ざっとみた数値からわかるように、筑波大学の方が、学生の自転車利用度(台/人)が高く、利用されている規模も大きくなっている。そこで、筑波大学への導入に当たっては、東工大の例を参考にしつつも登録システム、撤去体系を筑波大学の規模に合わせて考える必要があると考えた。それを踏まえ、筑波大学での導入を以下に提案していく。

8-3.筑波大学への導入

筑波大学で導入するに当たり、まずは登録の流れを提案したい。以下の1~4の手順に従う。

①TWINS内の登録フォームに記入

②各支援室の発券機で申請書の発行

③交通安全会に申請書・自転車防犯登録証の提出、シールの受け取り

④自転車に各自シールの添付

そして、登録フォームへの登録事項は以下の大きく5点である。

・氏名、学類等の個人属性

・登録番号

・車種

・自転車の色、大きさ

・防犯登録番号

これらの事項によって所有者と自転車の関係を特定することができる。

TWINSという電子化されたシステムを用いることで、膨大な登録データの一括管理を行うことが可能であり、手続きがスムーズになると考えられる。さらに紙資源の節約も見込める。また、東工大での教務WEBシステムを参考に、今回は既存であり、かつ学群生、院生問わず全学で利用されているシステムとしてTWINSを選択し、それに登録システムを組み込めないかということで、上記の流れの提案に至った。

また他の要項についても以下の表に示す。

表8-3-1

東工大と筑波大における登録制要項の比較

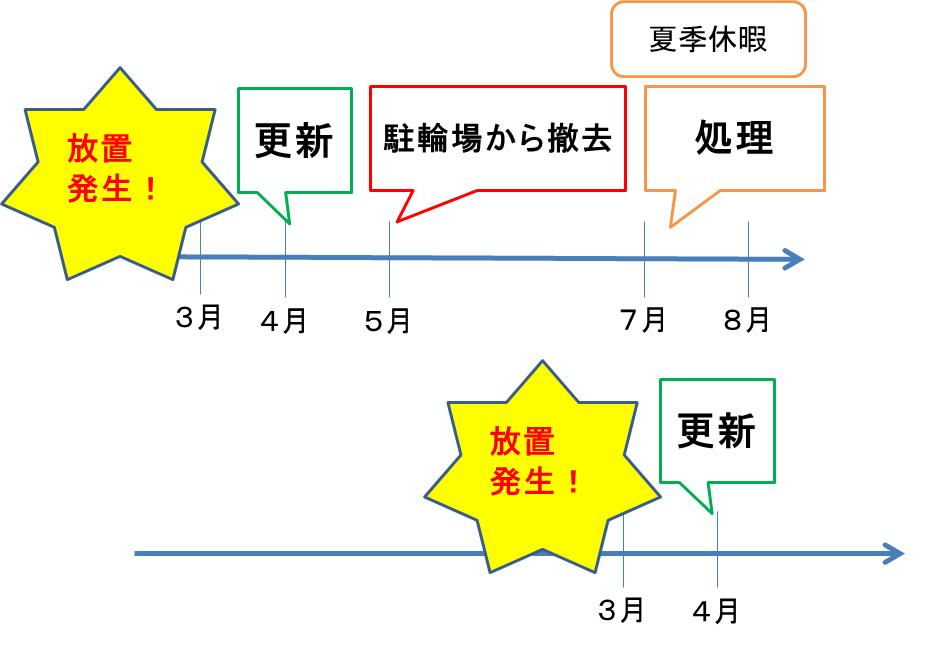

筑波大学でも登録料と更新と登録期間は東工大のそれぞれと同じく無料、毎年、随時、というように設定する。ただ、撤去回数については、5月に1週間にわたって行うとし、2ヶ月の管理期間の後、夏季休暇を目処に処分する。5月に行うのは、混み合う時期になるべく放置自転車がないようにすることが目的である。3月末から4月に行うとすると、更新が4月なので前年度の登録シールが張られた自転車が残ってしまうとともに、入学前で自転車登録前の新入生の自転車が撤去されてしまう可能性も残る。ゆえに撤去時期は5月に設定した。以下が撤去のタイムテーブルである。

図8-3-1

自転車撤去のタイムテーブル

また、撤去を1週間にわたらせるのは、そもそも登録をしていない自転車があった場合、所有者がその自転車が罰則を受けないような行動を起こすことを防ぐという理由からである。期間に幅を持たせて学生に通知することで、1日だけ自転車を持ってこない、といった行動を抑制することができると考える。

管理場所は学内数箇所に設け、東工大での例(図8-3-2)を参考に囲いを設置する。具体的例として以下の2か所を挙げる。

1. 総D棟と平砂宿舎の間の緑地スペース

広さ*:約3500m2

収容可能台数**:約1750台

2. 総D棟と平砂宿舎の間の緑地スペース

広さ*:約950m2

収容可能台数**:約475台

*キョリ測を利用(http://www.mapion.co.jp/route/)

**1台につき2m2(free standingの駐輪スペース1台分1m2+通行スペース分1m2)として計算

ヒアリング調査より、例年約1200台もの自転車が処理される、ということで、その分を一時的に格納するには十分のスペースである。

図8-3-2

東工大の撤去自転車の管理場所

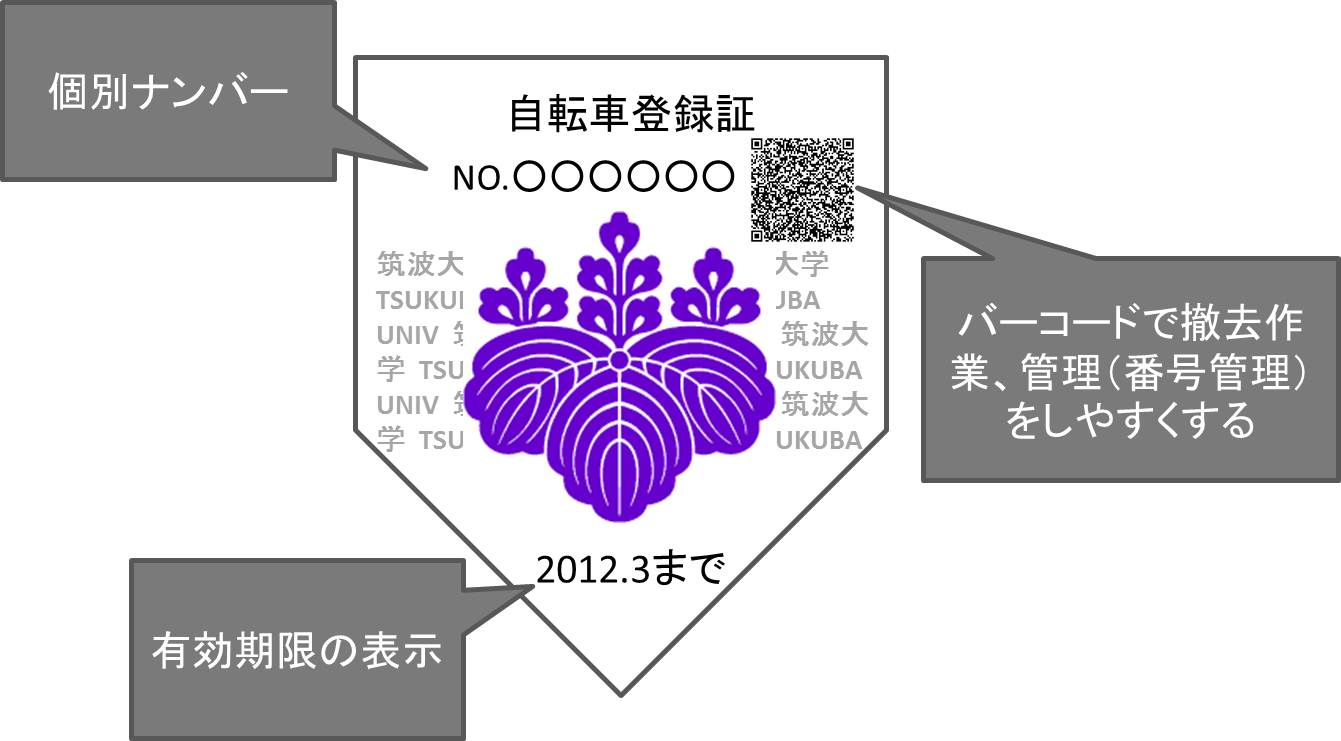

図8-3-3

登録シール案

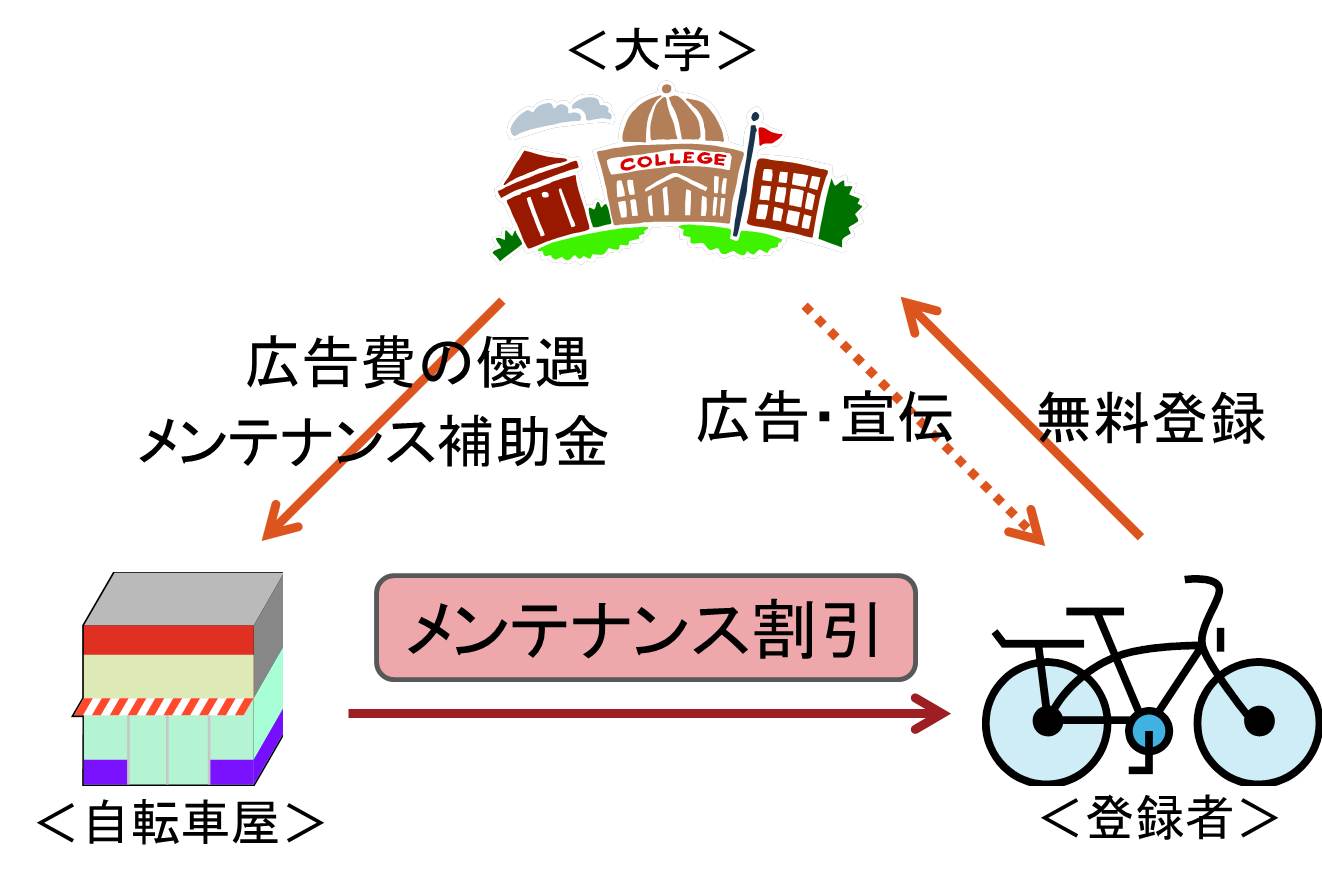

また付随的側面として、大学と自転車屋と学生の三すくみの関係を考えた。学生の登録に対するインセンティブは、登録しなければ撤去されてしまう、というデメリットからが大きいだろう。ただ、メリットを生み出すことによって登録を促せる可能性もあると考えた。今回考えるメリット、それはずばり、大学周辺の自転車屋で受けられるメンテナンス割引である。大学と自転車屋の提携により、大学が、自転車屋の大学への広告費を優遇することとメンテナンス補助金の提供と引き換えに、自転車屋に登録者へのメンテナンス割引をしてもらうという仕組みである。これは間接的に大学が登録者のメンテナンス補助をしている形になっている。

図8-3-4

三すくみ

8-4.考察

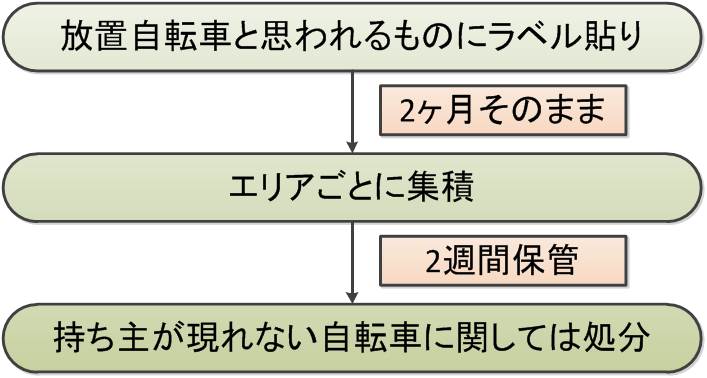

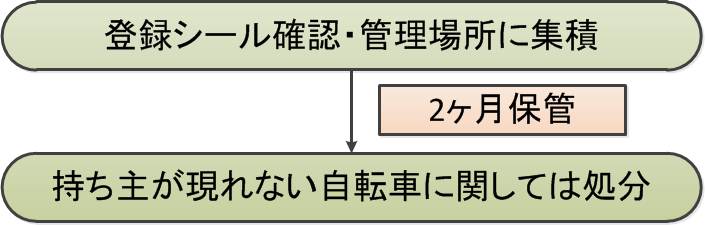

登録制の導入によって放置自転車撤去の流れは以下の図8-4-1から図8-4-2に変化する。

図8-4-1

自転車撤去の流れ(現在)

図8-4-2

自転車撤去の流れ(登録制導入後)

明らかに、問題であった撤去にかかる時間、手間が省かれる構図になっている。さらには、放置自転車か否かの判別が容易になったことで撤去が直ちに行えるようになり、今まで放置自転車が占めていたスペースの無駄を削減できることとなる。つまり、前年度の放置自転車も5月という早い段階には管理場所に集積されるのである。

また、この導入によって期待されるメリットを管理者(大学)側、利用者(学生)側、自転車屋側、社会的側面の4つの側面から以下にまとめる。

●管理者(大学)側

・撤去にかける時間、手間が省ける

・駐輪スペースの無駄の削減

・大学のイメージアップ

●利用者(学生)側

・メンテナンス割引

・学外での身元不明の自転車の所有者が特定可能になる

●自転車屋側

・広告効果による顧客・利益増加

●社会的側面

・個人の特定が可能ということで学内のみならず学外での自転車利用マナーの向上につながる。

8-5.今後の課題・展望

今後の課題としては以下の4点が挙げられる。

①撤去自転車の管理場所の整備

先に提案した場所を実際に利用できるように整備しなければならない。施設部が担当するのが妥当であろう。

②登録システムの構築

実際にTWINSに登録フォームを作成し、支援室や交通安全会との連携を図っていく。また、今回は既存のTWINSを提案したが、新たな自転車登録専用のサイトを作成することも、煩雑さを避ける意味で有効であると考える。

③大学の補助金の捻出

④提携する自転車屋の選定

また、展望としては以下の2点が挙げられる。

①登録システムの充実

今回の自転車登録制のために作り上げた登録システムを、新たな施策にも応用していきたい。例えば、IC駐輪場が導入された際、登録者だけが利用できるような装置にするようにシステムと関連付けをしたり、その他コミュニティサイクルなどの施策を行う際にも役立てられたりできる。

②GPSとICタグの組み込み

長期的に見て、シールの他にGPSやICタグといったアイテムも併せて導入することで、各々の自転車の位置情報や時間・地点ごとの量の把握ができる。このことで、学内の駐輪場所選択や通行ルート選択の改善のための施策にも役立てることができ、また更なる盗難対策にもつなげていきたい。