6.1はじめに

台数調査やアンケート調査から筑波大学内の駐輪場の状況について、最大駐輪台数は

全体の駐輪可能台数内に収まっているが、ペデストリアンデッキに接続する駐輪場や建物に近い駐輪場はキャ

パシティオーバーし、ペデストリアンデッキに接しない駐輪場や建物から離れた駐輪場は利用率が低いことが

わかった。さらに学生の駐輪場の利用状況として建物(目的地)近くの駐輪場を利用する傾向にあること、駐輪

するに当たりその駐輪場に空きがない場合は、はみ出してでもその場所に駐輪する(違法駐輪してしまう)こと

がわかった。すなわち建物近くの駐輪場に対する需要が高く、建物近くの駐輪場が足りていない現状にある。

また、現在の駐輪場の設置場所の中には、歩行者や自転車の通行の障害となっている駐輪場が存在している。

例えばSTUDENT PLAZA前(図6-1-1)や5C棟周辺などがそうであり、主にペデストリアンデッキ上の建物との接続

部分にそうした駐輪場がある。駐輪台数調査ではSTUDENT PLAZA前、5C棟周辺の駐輪場での最大駐輪台数は(ペ

デストリアンデッキ上の駐輪場の場合のみ)駐輪可能台数の範囲内に収まっているが、駐輪場を増設するため

に通路の幅員を狭めてしまっている。(図6-1-2)

図6-1-1:STUDENT PLAZA

撮影日時:2011/5/9 AM10:00

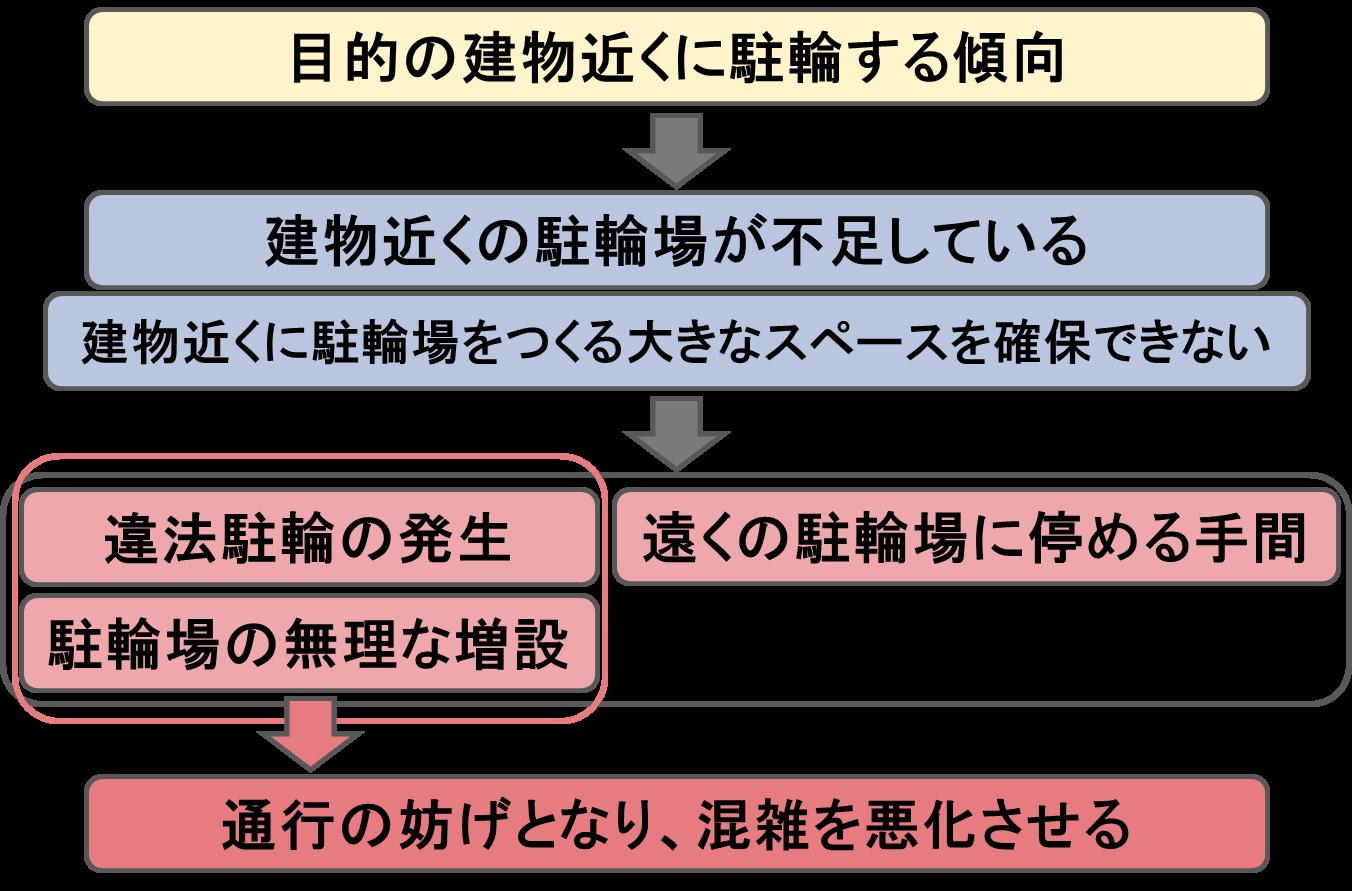

図6-1-2:筑波大学における駐輪にまつわる問題

駐輪台数調査において、ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツ車の中にはスタ

ンドがなく、壁に立てかけている(駐輪場外に立てかけており違法駐輪である)ものがあるという意見が挙がっ

た(図6-1-3)。最近の自転車ブームによって、高性能な自転車が人気となっており、筑波大学においても多く見

かけるようになった。そうした自転車は主に競技用であり、軽量化のためにアルミやカーボンなどで自転車を

構成しているため、スタンドを装着できない設計となっていることが多い。現在、筑波大学で導入されている

駐輪場はそうしたスポーツ車を駐輪できる機能を持っていないため、スタンドのない自転車は立てかけられる

場所に違法駐輪せざるを得ない。

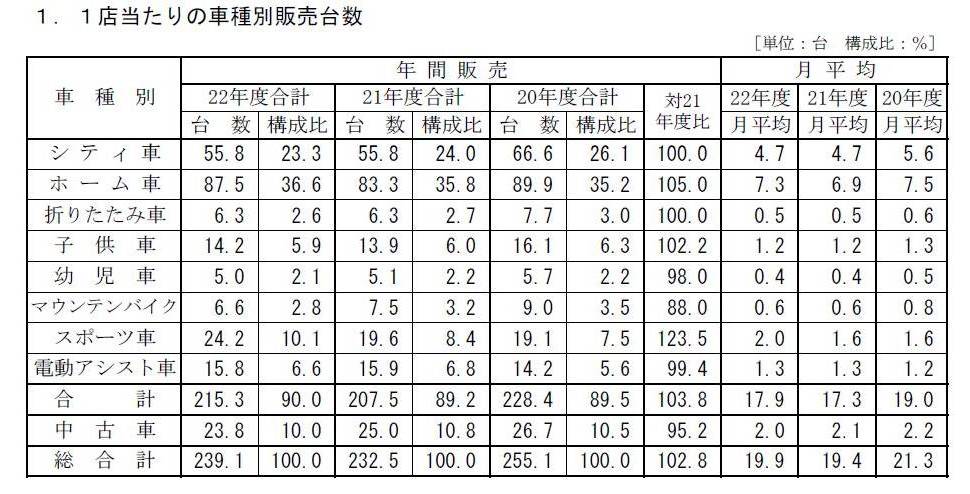

財団法人自転車産業振興協会の平成22年度自転車国内販売動向調査年間総括表・調査店1店舗当たりの車種別

販売台数(表6-1-1)によればスポーツ車の対21年度比が123.5%と増加している。さらに東日本大震災の影響によ

り都心を中心に自転車通勤が増えており、これからスポーツ車の普及が期待されている。筑波大学においても

同様の傾向があると考えられる。現在の駐輪状況の改善だけでなく、今後のスポーツ車の増加に対応するために

も、早期にスポーツ車も利用可能な駐輪場を整備する必要がある。

図6-1-3:スタンドのない自転車

撮影日時:2011/5/9 AM10:30

表6-1-1:1店舗当たりの車種別販売台数

6.2改善方針

違法駐輪の発生や駐輪場の無理な増設、およびそれらによって通行

が妨げられることを改善・解消するにはいくつかの方法が考えられる。建物から離れた駐輪場でも駐輪す

るよう学生の選好を変化させる方法や違法駐輪できないよう駐輪場以外の舗装を変える方法など、ハード

面、ソフト面の両方から様々なアプローチができる。今回はその中でも、建物近くの駐輪場をハード面か

ら改善することで諸問題を解決する。財団法人自転車道路協会(1990)『都市内における二輪車(自転車)

交通-フランス建設省-』によれば、「ドア・ツー・ドアのトリップに使えることが二輪車の利点の一つで

ある。従って、目的地から離れた場所に置き場をつくっても利用されない。それよりも、都市の中心部付

近に、小単位ずつのスペースをとって、二輪車を止めるために使うべきである。例えば、頻繁に利用され

る公共サービス機関があるような場所では、そこから遠い所に広い専用の置き場を設けるよりは、その場

所に3ヵ所ないし4ヵ所の小さな置き場を設ける方が良い」とある。そこで今回は、学内においても、建物

近くに小単位のスペースをとって駐輪場として活用できないか考えていくこととする。駐輪場の種類を選

定するにあたり、以下の点に考慮する。

・駐輪の効果…小スペースにより多くの自転車を駐輪できる駐輪場が求められる。

・混乱と混雑に対する予防策…行の妨げとなる場所への増設は避けること、また、盗難を防止する構造を有している駐輪場が求められる。

・二輪車の駐輪に当てられた場所の美観…乱雑に駐輪してあると違法駐輪を誘発する。整然と駐輪されるような構造を有している駐輪場が求められる。

筑波大学の現状を加味して以下の3つを縦置き型駐輪場設置の改善方針とする。

・建物近くのデッドスペースを有効に活用する

・景観を考慮した駐輪場を整備する

・通行の妨げになる駐輪場の改善をする

そして今回は上記の改善方針を満たすものとして、縦置き型駐輪場を提案する。

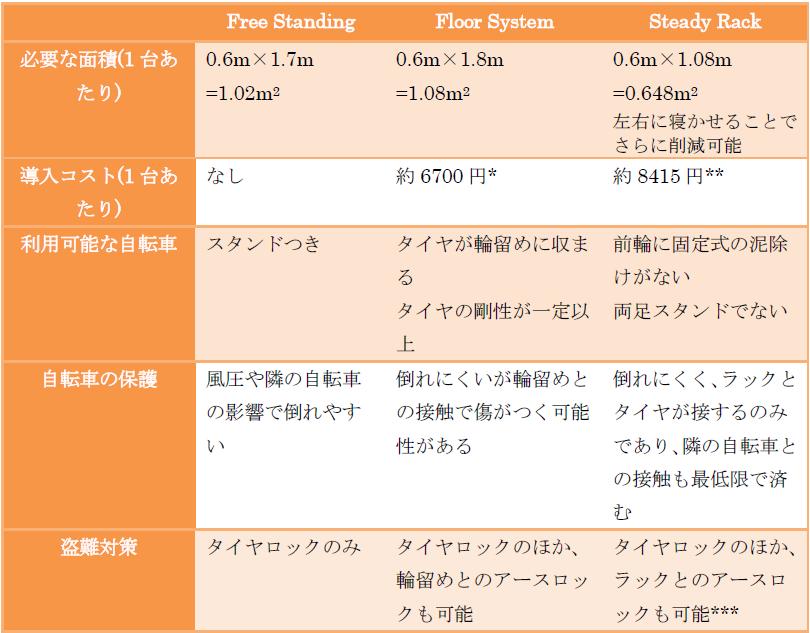

6.3縦置き駐輪場の特徴

建物近くに小スペースをとり、駐輪場として活用していく上で、より効果的に駐輪可能台数を確保するために縦置き型駐輪Steady Rackを提案したい。

Steady Rackの特徴は、自転車の前輪を本体にかけ、地面から離れた状態で自転車を駐輪することができ、さらにラックが可動式となっているため自

転車を「寝かせる」(図6-3-2)ことが可能になっている点である。

筑波大学で見られる従来の駐輪方法は、特に設備を必要とせず、自転車に備え付けのスタンドを用いて駐輪するFree Standing(図6-3-3)と、床置き式

で前輪を固定するFloor System(図6-3-3)の2種類がある。表6-3-1はこれら従来の駐輪方法とSteady Rackの、自転車1台あたりに必要な面積や設置コスト

等をまとめたものである。

図6-3-1:Steady Rack

図6-3-2:Steady Rackはラックを左右に動かすことが可能

図6-3-3:Free Standing(左)とFloor System(右)の例

撮影日時:2011/6/9(左) 2011/6/16(右)

表6-3-1:従来の駐輪場とSteady Rackとの比較

特筆すべき点は省スペースである点である。省スペースであることでデッドスペースをより有効に活用できるだけでなく、通

行の妨げとなっている駐輪場に適用することで通路の幅員を広げることが可能になる。デッドスペースを活用した駐輪場の増設については次節で取り上

げることとし、ここでは通行の妨げとなっている既存の駐輪場への導入を考える。

例えば3A棟と理科系修士棟の間の通路は自転車によって通路の幅員が狭められている現状にある。ここに縦置き駐輪場を導入した場合、最低でも0.6m*

の幅員を確保できる。(図5-3-3)これはおよそ人がひとり通れる幅である。すべてのラックを寝かせた場合最大となり、1.1m**の幅員を確保できる。なお

Free Standingの場合に必要な幅とSteady Rackの場合に必要な幅が等しいと考え、駐輪可能台数は変化しないものとする。

図6-3-4:3A棟と理科系修士棟の間の通路

撮影日時:2011/6/16 PM12:40

*(Free Standingの場合の奥行き)1.7m-(Steady Rackの場合の奥行き)1.1m=0.6m

**1.7m-(寝かせた場合の奥行き)0.6m=1.1m

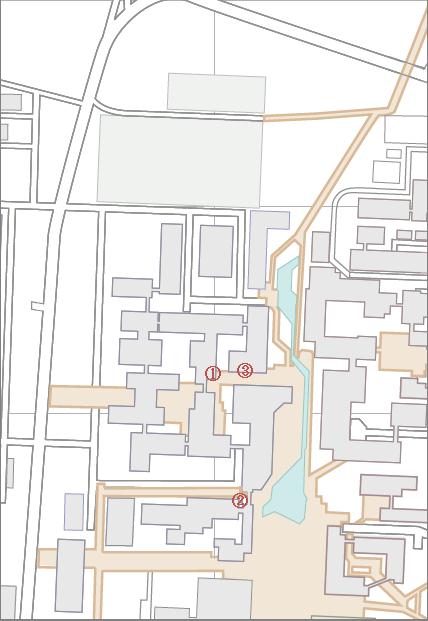

6.4縦置き駐輪場の設置場所

今回は第3学群棟において、Steady Rackの設置場所を考える。図6-4-1が地図上で設置場所を示しており、表6-4-1がその設置場所の

写真と設置可能台数をまとめたものである。設置場所の選定基準は以下の条件を満たす場所とした。

・屋根や屋根の代わりとなるものがある*

・Steady Rackが取り付けられる高さ1.8m以上の壁がある

・Steady Rackに自転車を駐輪できる(1台あたり)幅0.6~2.0m**、奥行1.1m***、高さ1.8mのスペースがある

・通行の妨げとならない場所である

*The Steady Bike Rack is suitable for indoor use only and is NOT weatherproof. (付属説明書より)

**自転車を左右に寝かせない場合は0.6m、一方に寝かせられるようにする場合は約1.0m、両方に寝かせられるようにする場合は約2.0m必要となる。

***寝かせることで、必要になる奥行きは最大0.6m程度に削減される。

図6-4-1:Steady Rack設置場所

表6-4-1:各設置場所の写真と設置可能台数

6.6今後の課題

Steady Rackを実際に5台購入し、そのうち3台を3F棟入り口付近の壁面(図6-5-1)に設置する計画をしている。設置後の利用状況

から、さらなる設置の促進、あるいは改善すべき点の発見が期待できる。

図6-5-1:3F棟入り口

6.5実現可能性

今後の課題として以下のことがあげられる。

・導入コストが高価であること

Steady Rackは1台あたり約8415円であり、従来の駐輪方法に比べ高価である。これはSteady Rackが海外のベンチャー企業が開発・販売しているためである。

日本においても縦置き型の駐輪場が販売されている例が見られる(図6-6-1)が、壁面が確保できない場所でも使用できるよう設計されているため大型で設置コス

トもSteady Rack以上であると考えられる。

日本においてもSteady Rackのように簡易的であり、コストを抑えた縦置き型駐輪場を開発・販売することができれば、従来と比べより安価に縦置き型駐輪場

を導入することができると考えられる。

・構造上、利用可能な自転車が限られること

Steady Rackはその構造上、自転車の前輪に固定式の泥除けがある場合(図6-6-2)や取り付けられているスタンドの種類(図6-6-3)によって使用できない場合が

ある。これは、欧米で普及している自転車のスタイル(日本のスポーツ車がこれにあたる)を考慮して設計されたためであると考えられる。シティサイクルの普及

率が高い日本の状況に合わせた独自の縦置き駐輪場を開発することが考えられる。

図6-6-1:東京都町田市のマンションの縦置き駐輪場

図6-6-2:固定式の泥除け

図6-6-3:両足スタンド

6.7今後の展望

今後の展望として以下のことがあげられる。

・設置壁面の緑化、アート化による駐輪場の美観向上および駐輪場所忘れの防止

違法駐輪を防止する上で駐輪場の美観は重要な要素である。例えば1本の樹木に向けて放射上に自転車を駐輪するよう駐輪場をデザインするなどし、美観を

整備すべきである。

さらにアート化によって、その壁面は強い印象を周囲に与える。フォーカルポイントとしての役割を持ち、駐輪場所を忘れるのを防止する効果や、地図に載せ

ることで学外からの来訪者には道案内の効果を持つことが期待できる。

・ループ付近の駐輪環境向上によるループ利用促進

今回の調査から学生のほとんどが学内移動にペデストリアンデッキを用い、近年整備されつつあるループの使用率が低いことがわかった。ペデストリアンデッ

キの混雑を解消する上でループの利用を促進することは重要であると考える。従ってループ利用を促進するためにも、ループ・建物間のアクセスを向上させる位

置へ駐輪場を新設することが求められる。

・ロードバイク、クロスバイク等、高機能自転車(スポーツ車)の利用促進

これまで壁に立てかけるしかできなかったスポーツ車は縦置き型自転車を導入によってより安全に駐輪することが可能になり、自転車が倒れ傷つく心配も軽減

される。提案③はるやIC駐輪場の導入が実現されれば、高価なスポーツ車を盗難の心配なく利用することができると考えられる。