SIB(コミュニティ支援事業)

1) 背景

土浦市の町内会加入率(平成30年)は85.95%です。つくば市の自治会加入率(平成30年)が46.96%であることと比較すると、高い加入率を誇っていることが分かります。他にも、2017年12月に社会福祉協議会・いばらきコープが「ほぺたん食堂」を開始して以降、「自分の地区でも子ども食堂を運営したい」と考えた市民による自主的な子ども食堂の創設・運営が約2年の間に5件確認されるなど、住民同士の助け合いに積極的な傾向があります(ヒアリングより)。これらのことから、現在土浦市は強いコミュニティを持つと示唆されます。このような強いコミュニティは、防犯対策、災害時の助け合い、高齢者の孤立防止など様々な課題解決において重要です。したがって、この強いコミュニティを将来にわたって維持していく必要があります。

現在土浦市は、コミュニティ活動を支援するために「協働のまちづくりファンド(ソフト)事業」を実施しています。これは、市民団体等が行う、地域の活性化や課題解決に資する事業への補助金交付(最大2年間)を通して、コミュニティ活動を支援する事業です。市民から提案された事業に対して、公開プレゼンテーションなどの審査を行い、認可されれば補助金が交付されるという仕組みになっています。1回目の申請の場合、補助率は補助対象経費の4分の3以内であり、補助額は30万円以内と定められています。なお、補助金の財源は土浦市・市民・企業・財団法人民間都市開発推進機構らが拠出した「土浦市協働のまちづくり基金」が活用されています。

2) 概要

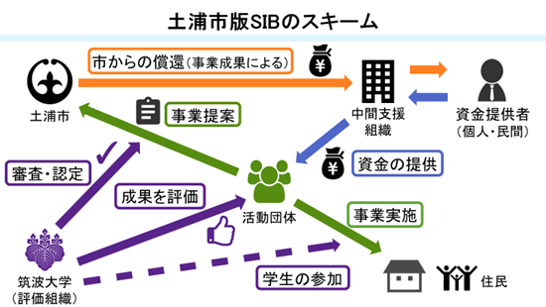

現在の「協働のまちづくりファンド(ソフト)事業」を、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)を活用した新たなシステムに変更します。SIBは官民連携手法の1つであり、社会的成果の向上が期待できる事業について、①初期費用を民間から提供された資本で賄い、②事業実施後に成果が達成されたと判断された場合のみ行政から資金提供者への償還が実施される、というのが大きな特徴です。SIBは2010年にイギリスで生まれた新しい手法ですが、日本でもヘルスケア分野での導入が検討されており、近年はまちづくり分野での導入も注目されています。

近年、経済産業省や国土交通省がSIBの導入を推進・検討しています。日本の地方自治体でもSIBに取り組む動きがあり、例えば滋賀県東近江市では平成28年度から、従来の補助金制度をSIB手法を活用した制度に変更する取組が行われています。なお、SIBを活用したシステムは、各自治体の実態に合わせて変更が加えられています。例えば、東近江市も「東近江市版SIB」と銘打って独自のスキームを構築しています。そこで、「土浦市版SIB」を考案します。以下で、流れを簡単に説明します。

<土浦市版SIBの流れ>

①活動団体(市民)が、実施したいコミュニティ活動を土浦市に対して提案します。

②評価組織である筑波大学が、提案された活動の審査を行います。

③認可されると、中間支援組織が市民・企業から資金を集めます。

④活動団体は中間支援組織を介して資金の提供を受けます。その後、住民に対して事業を実施します。

なお、筑波大学の学生が自主的に事業に参加することも考えられます。

⑤事業実施後、評価組織である筑波大学が、成果指標に基づき活動成果を評価します。

⑥成果が確認された場合のみ、土浦市から中間支援組織を介して、資金提供者に対して償還が行われます。

このような形式を採用することによって、各主体には次のようなメリットがあると考えられます。

・土浦市

コミュニティ支援を維持しつつ、住民にとって有益な事業のみに支援を行うことが可能になります。

また、初期費用には市の財源を使わないため、事業成果が上がらなかった場合のリスクを回避できます。

・活動団体

資金確保のハードルが低下します。また、新たな資金調達方法を獲得できます。

・住民

コミュニティ活動がより積極的に実施されることで、より多くの利益を享受できます。

・資金提供者

社会貢献という社会的リターンだけでなく、金銭面での財務的リターンをも獲得することが可能となります。

・筑波大学

集積した知識を地域貢献に活用できます。 学生にとっては、学外での社会経験を積むことが可能となります。

このシステムでの支援が想定される事業の一例として、おおつ野地区での事案例を挙げます。おおつ野地区は、住民の平均年齢が30代前半と若く、子育て世代が多い一方で、土浦協同病院が立地しているため高齢者も多く訪れるという特徴を持ちます。そこで、おおつ野地区の住民たちが「住民同士の助け合いによる子育て支援事業を実施したい」「子どもたちと高齢者との交流事業を実施したい」などと考え、提案した場合、このシステムでの支援が可能となります。実際に、滋賀県東近江市では「子育てシェアシステム」がSIBの支援を受けて実施されています。成果指標としては、「利用率」「住民のコミュニティ意識の向上」「地域への愛着の増加」などが考えられます。

3) 費用

滋賀県東近江市の事例を参考に、支援事業1件当たりの償還費を最大50万円、一年間に支援する事業を4件と設定します。全ての事業で成果が確認されるとすると、土浦市としては一年間に200万円の予算を確保する必要があります。

4) 効果

平成31年度の土浦市予算では、「協働のまちづくりファンド事業補助金」として190万円が計上されており、要する予算は現在と同規模と言えます。SIBの活用によって、コミュニティ活動への支援を維持しつつ、成果連動型支払のため行政負担を削減できる可能性があります。支援した全ての活動が成果を上げた場合は行政の支出削減にはつながりませんが、住民に有益な活動が実施されたことを意味し、歓迎すべきことです。

また、コミュニティ活動を支援することで、既存コミュニティがある地区では優れたコミュニティを守り続け、コミュニティ形成の途上地区ではコミュニティ形成を促進します。結果として、土浦市全域においてコミュニティ文化が根付き、人と人との強いつながり、「強いソーシャル・キャピタルを誇るまち土浦」の実現が期待できます。

さらに、事業実施による地域コミュニティの維持・新規形成に加え、個人・民間の資金提供に基づくなど地域内主体の支え合いがクローズアップされることで、土浦という地域の魅力向上も期待できます。