2011年度マスタープラン策定実習 第2班

SAKURA VISION ~今を魅せる 未来をみせる~

![]()

健康で快適な生活を送れるまちづくり

![]()

重点整備計画

医療都市構想

現状と課題

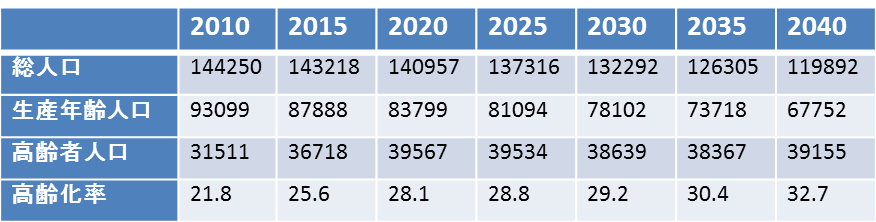

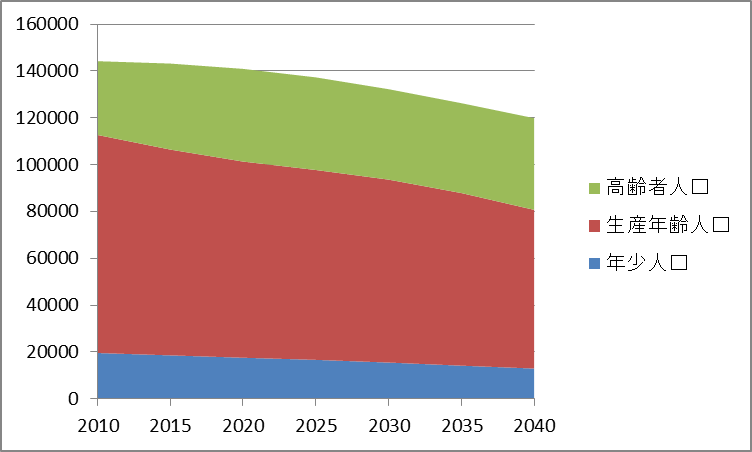

土浦市の将来人口は減少が予想されており,高齢者数,高齢者率は上昇し,生産年齢人口は減少することがわかる.

コーホート要因法による土浦市の将来人口

土浦市の人口推移(コーホート要因法による)

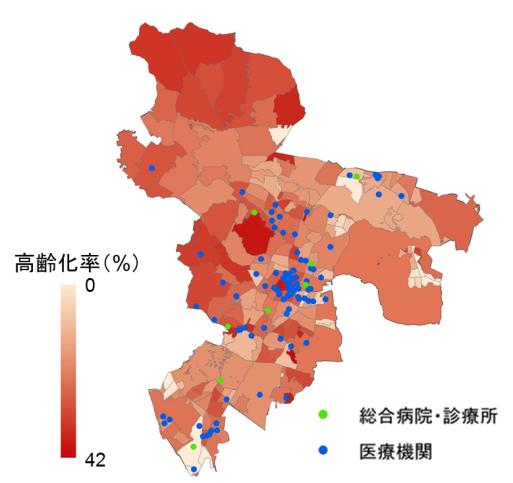

市中央部や南部には医療機関があり,高齢化率も比較的低いが,新治地区やおおつ野地区には医療機関が立地しておらず,高齢化率も高い状況にある. また現在中心市街地の真鍋地区にある土浦協同病院が2015年におおつ野ヒルズ内に移転することになっている.

土浦市の地区別高齢化率および主要医療機関の立地

おおつ野ヒルズは田村・沖宿土地区画整理事業と合わせて整備され,平成12年3月に事業終了,その土地多くをJFE商事が所有する民間の業務・商業・住宅複合型のニュータウンである.

現状は約40haの業務用地の約33.8haが空地であり,住宅地も人口はH23.12時点で1448人であり,当初の計画人口6000人に及ばない状況にある.

業務・住宅地とも分譲が進んでいない状況と言える.しかし土浦協同病院の移転を契機としておおつ野ヒルズの開発圧力が高まることが予想される.

おおつ野ヒルズのまちづくりの方針を定め,計画的におおつ野ヒルズの開発を行うことが求められている.

土浦市の人口にまつわる課題として以下のものが挙げられる.

1.生産年齢人口の減少の抑制

土浦の医療にまつわる課題として以下の2つが挙げられる.

2.今後増加する高齢者に対する医療・福祉の充実

3.新治地区などの高齢化の進んだ地区・医療機関の少ない地区における高齢者の医療・福祉の確保

おおつ野ヒルズにおける課題として以下のものが挙げられる.

4.おおつ野ヒルズの土浦協同病院を生かしたまちづくりビジョンの検討

提案

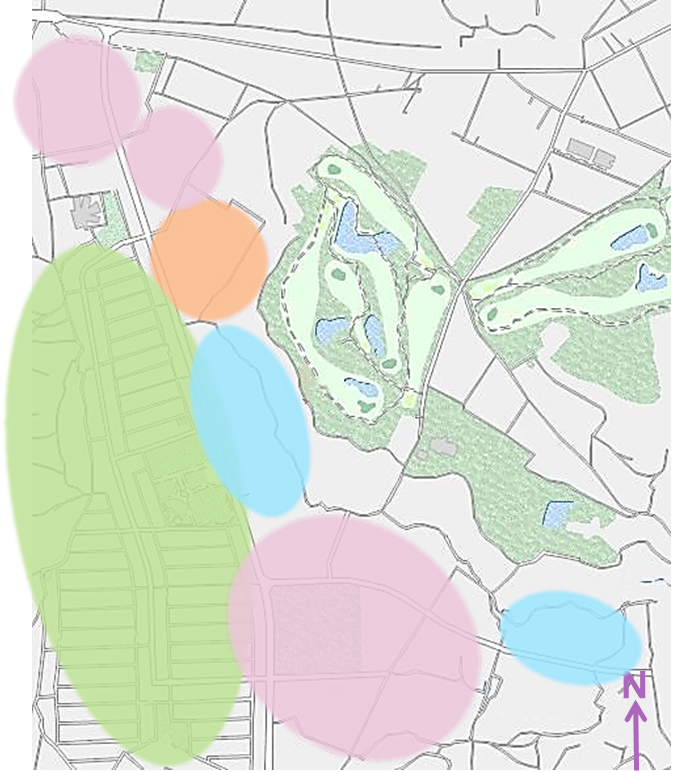

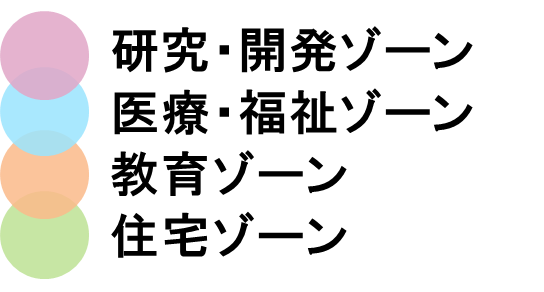

こうした課題を受けて重点整備計画として医療都市構想を提案する.おおつ野ヒルズ内を4つのゾーンに分け,各ゾーン間が連携することで課題の改善・解決を図る.

◆ゾーン別整備方針

①医療・福祉ゾーン(約22.6ha)

本ゾーンでは土浦協同病院の移転のほか,介護施設などの福祉施設を整備する.土浦協同病院に付随する救命救急センターには昼夜問わず救急車の往来が予想される.

救急車のサイレンの音は住環境を悪化させる要因のひとつと成り得るため,下記の住宅ゾーンから離れ,かつ354号線とのアクセスの最もよいおおつ野ヒルズ最北部に救命救急センターを立地させる.

その他の専門医療施設は土浦協同病院と合わせて地区南部に集約させる.その他介護施設や福祉施設は既存の老人ホーム土浦晴山苑に隣接する北部に誘致する.

②研究・開発ゾーン(約7.1ha)

本ゾーンでは先進医療や高齢者医療の研究開発を行う研究所などを誘致する.誘致に関しては支援制度を整備し,誘致の促進を図る.

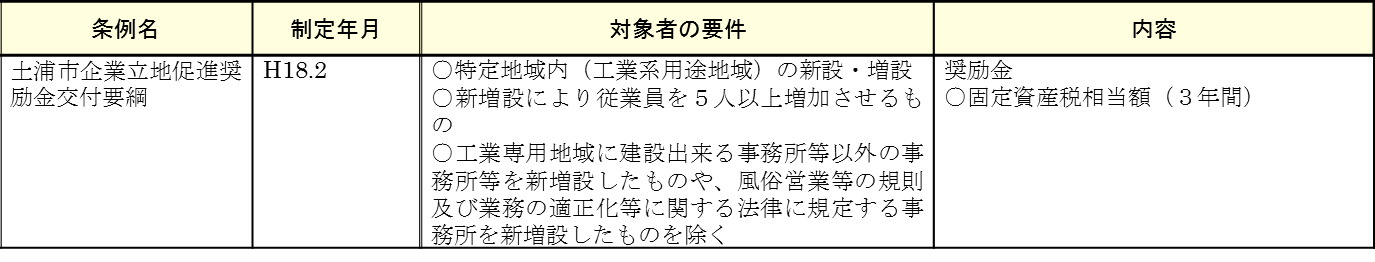

現在土浦市で行っている工場立地に対する税制優遇措置には「土浦市企業立地推進奨励金交付要綱」があり,下表の条件を満たすものに対して固定資産税相当額の奨励金を3年間交付することとしている.

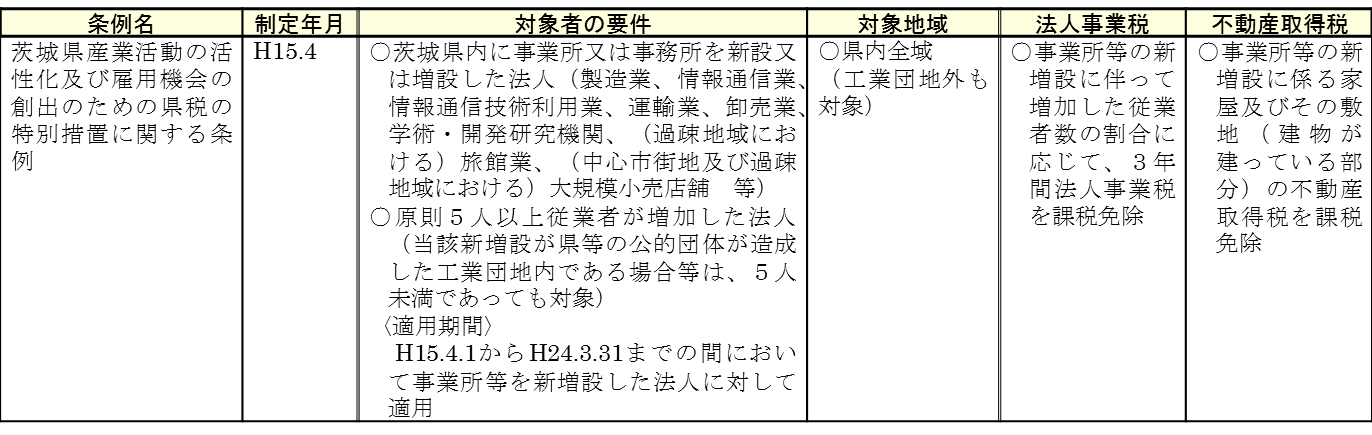

茨城県においても図4.3の条件を満たすものに対して法人事業税や不動産取得税の課税免除を行っている.

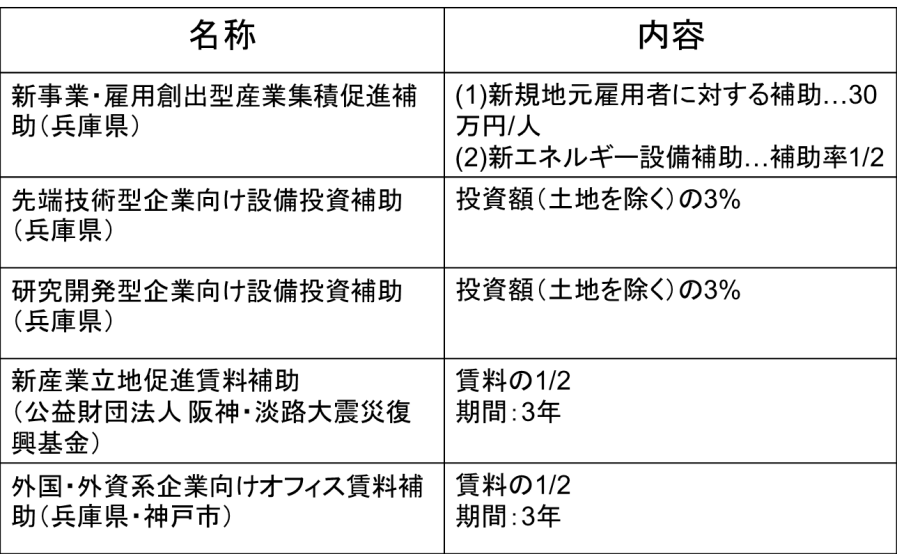

こうした優遇措置に加えて,研究開発機関の誘致を促進するものとして研究開発型企業向け設備投資補助や融資を行う.

先進事例として神戸医療産業都市があり,そこでは表4.4のような研究機器の投資に莫大な費用のかかる研究開発型企業に向けて投資額の3%を補助する制度などが採用されている.

土浦市においても同様の支援制度を整備し研究開発型企業の誘致を推進する.

土浦市における税制優遇措置例

茨城県における税制優遇措置例

神戸医療産業都市における兵庫県・神戸市の支援策例

③教育ゾーン(約4.1ha)

本ゾーンでは医療専門学校の集積を推進する.現在神立地区にある協同病院付属看護学校を移転,さらに理学療法士などの医療資格の専門学校を設立する.

④住宅ゾーン(約13.2ha)

本ゾーンでは住環境の保全・向上を図る.協同病院の移転によっておおつ野ヒルズ内の開発圧力が高まることが予想される.

商業施設の立地も視野に入れた地区計画や用途地域の見直しを行い,秩序ある良好な住宅環境を形成・保全する.また高齢者向け集合住宅の整備も行い,病院近接型の高齢者向け集合住宅の実現を図る.

本ゾーンでは住宅を購入・貸借するターゲットとしておおつ野ヒルズ内で勤務する者とその家族および高齢者とし,単身者向けの集合住宅から家族向けの戸建住宅まで多様なライフスタイルに対応する住環境を整備する.

また現在おおつ野ヒルズ販売センターなどが立地する用途地域で近隣商業地域に位置づけられている地区への商業施設の誘致,状況に応じて現行の用途地域の見直しを行い,買い物環境の充実を図る.

アメニティに関しても点検・更新を推進し,バリアフリー・ユニバーサルデザインを積極的に採用し,多様な住環境から創出される多様なコミュニティの形成を促す.

例えば,おおつ野ヒルズ中央部にある樫の木公園はその立地から住環境の保全・向上を図る上で重要な公園と言えるが遊具・公衆トイレなどのアメニティの更新がなされていない,花壇や街頭が少ない状況にある.

上記の方針に基づいた整備を進め,地域住民のコミュニティ形成を推進する必要がある.

医療都市構想ゾーニング概念図

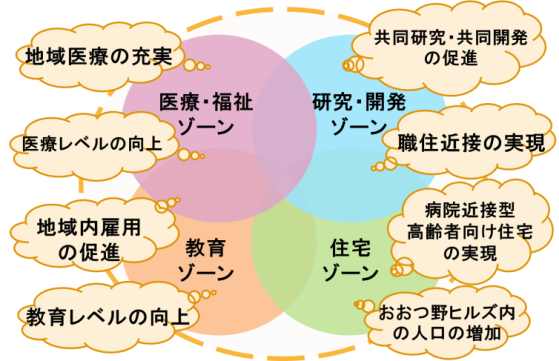

◆各ゾーン間の連携効果

これまでに述べた4つのゾーンが相互に連携することによって様々な効果が期待できる.

一例では医療福祉ゾーンと研究開発ゾーンの連携によって共同研究や共同開発が行われ,成果が患者等に還元ざれることで医療レベルの向上や地域医療の充実などが見込まれる.

教育ゾーンと医療・福祉ゾーン,研究・開発ゾーンの連携によって,学生の実習の場所提供や両ゾーンから外部講師を呼ぶことによる教育レベルの向上,良好な教育環境であることによる各種専門学校のイメージアップと入学希望者の確保などが期待できる.

さらに各専門学校生がそのまま就職することで地域内雇用の促進も期待できる.

住宅ゾーンと他3ゾーンの連携によって職住近接の実現や病院近接型高齢者向け集合住宅の実現,全寮制の専門学校の実現などが可能になる.

医療都市構想 各ゾーン間の連携効果イメージ

協同病院移転と次項で述べる道路整備の2要素をCUEにてシミュレートしたところおおつ野ヒルズを含む土浦4区において4.72%の人口増加が算出された. 2要素以外の各ゾーン間の連携効果も考慮するとさらなる人口増加や地価の上昇などを見込むことができる.

CUEシミュレーション結果

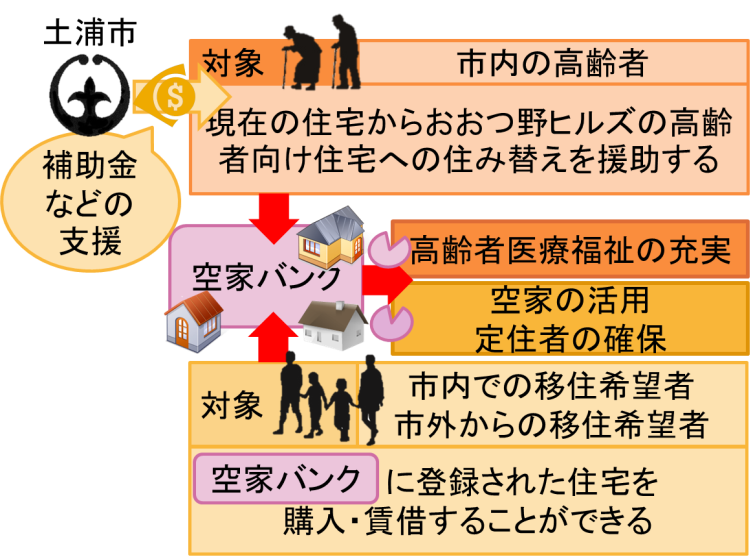

◆市内外への効果-高齢者向け住宅への住み替え制度

おおつ野ヒルズの医療都市構想の実現によって市内外へ波及効果が生じる.

共同研究の成果の還元や雇用創出による経済効果などが挙げられるが,今回は特に土浦市の医療が抱える課題のひとつである新治地区などの高齢化の進んだ地区や医療機関の少ない地区における高齢者の医療・福祉の確保を解決する効果としておおつ野ヒルズ内の高齢者向け住宅への住み替え制度を提案したい.

これは過疎地や病院から離れた地区に住む市内の高齢者を対象に,おおつ野ヒルズ内の高齢者向け集合住宅への住み替えを支援するものである.土浦市では住み替えを希望する高齢者に対し,費用の一部を負担する.

医療福祉環境,住環境に優れたおおつ野ヒルズに住むことを推進し高齢者医療福祉の充実を図る.また,住み替えによって従来高齢者が住んでいた家は空き家になる.

これらは前述した資源バンクにおいて提案した空家バンクに登録され,市内外に情報を発信,市内外の移住希望者はこれを購入貸借することができる.

空家の活用や定住者の確保などの効果が見込める.

高齢者向け住み替え制度概念図

交通体系の整備

現在の土浦市ではJR土浦駅,神立駅それぞれの周辺や,国道6号の2車線区間で道路の慢性的な混雑が見られる. その中でも土浦駅と土浦協同病院を結ぶルート,神立駅から土浦駅方面に向かうルートなどは特に混雑している. そのような状況の中,前述した通り,土浦協同病院のおおつ野ヒルズへの移転が決定している.同病院が移転すると,そこで働く職員の自宅から職場(病院)までの通勤のルートや距離が変化する. そこで本プランでは将来,同病院が移転することによる,周辺の交通への影響をCUET・JICA-STRADAを用いて分析し,改善策の提案とその効果についての分析を行った.

現在と将来における問題点と目標

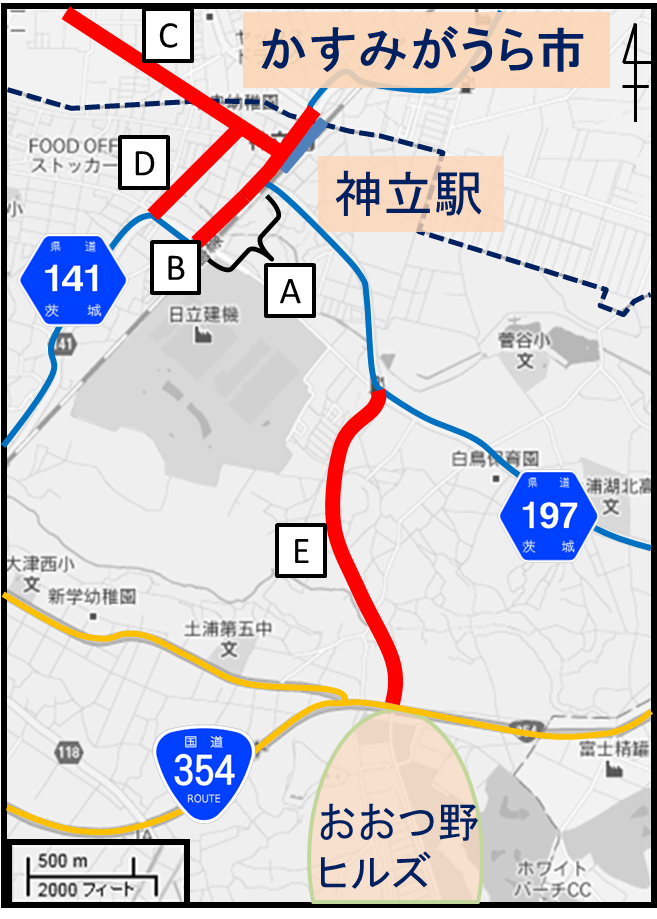

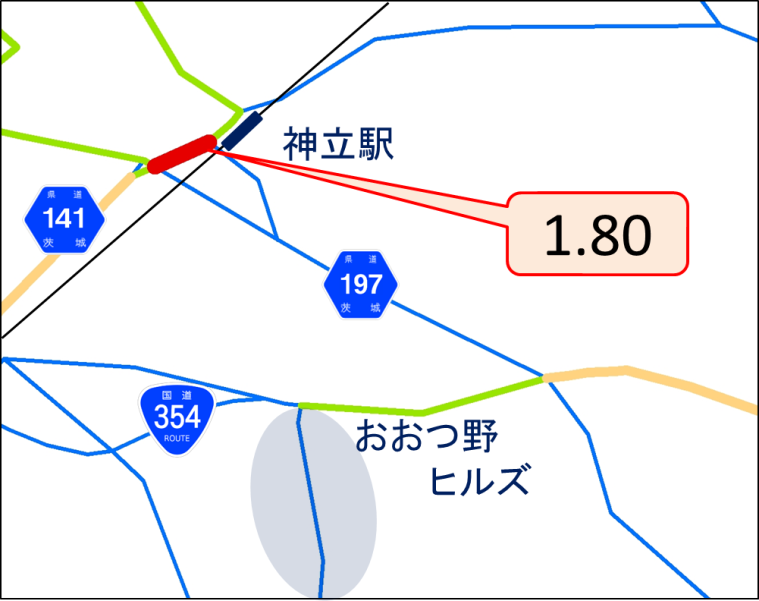

まず,現状を見ると,神立駅近くの県道141号線の一部区間(下図中A区間)で慢性的混雑が発生していた.

この区間は歩道のない2車線の道路で制限速度は40km/hであり,ボトルネックになっていると考えられる.

また,現在,神立駅からおおつ野ヒルズへ向かう場合,県道197号線と国道354号線を経由するが,その道路距離は6.1kmで,直線距離が2.7kmであることと比べると遠回りをしていることが分かる.

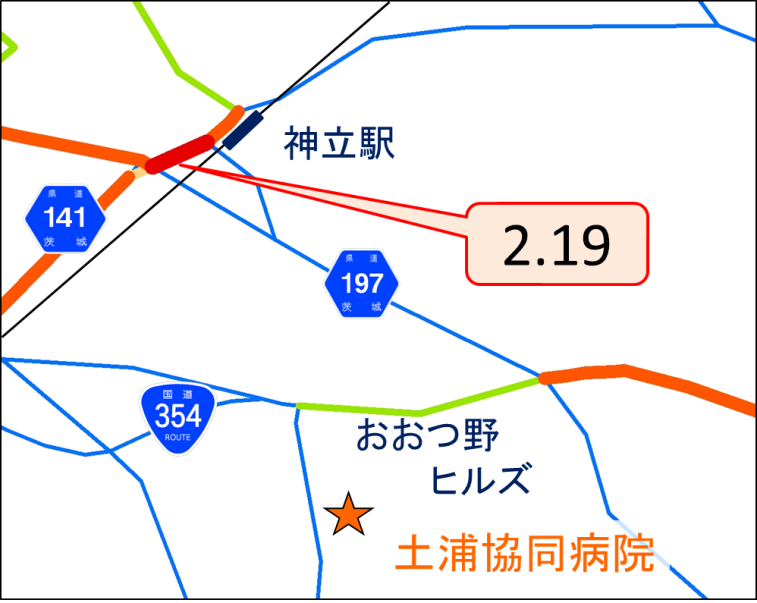

その後,土浦協同病院がおおつ野に移転した後の状況を分析すると,神立駅近くの同区間も含め,駅西側の広い範囲での混雑がより悪化することが判明した.

そこで①これらの混雑を緩和させること,②移転後の土浦協同病院を利用しやすくするために神立地区からおおつ野ヒルズへのアクセス性を向上させることの2点によって「健康で快適な生活が送れるまちづくり」を目指す.

道路整備計画図

道路整備とその効果

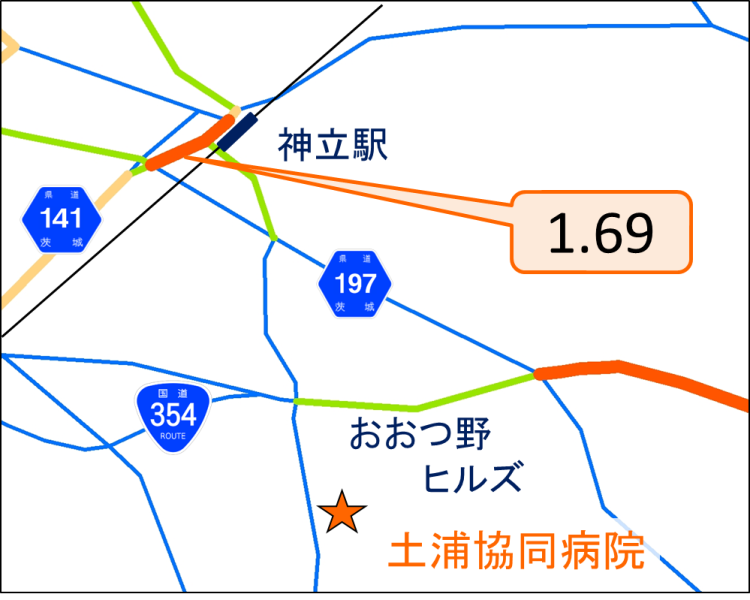

まず,前述①の目標の達成をするため,神立駅西口の土地区画整理事業とともに既存の県道141号線の部分拡幅と未整備の都市計画道路(2車線)2本を新設する.

最混雑区間であるA区間を含む県道141号線の一部(上図中B路線)の拡幅により,歩道等の整備を行い歩行者・車両相互の安全性を高めるとともに,制限速度を50km/hとすることでボトルネックの解消を図り,混雑を緩和させる.

都市計画道路2本のうち1本(神立停車場線,上図中C路線)は市境をまたぐため,かすみがうら市と連携して整備を進める.この路線によって神立駅と国道6号線の相互のアクセスを向上させる.

また,もう1本(真鍋・神立線,上図中D路線)を新設することにより,神立駅から土浦駅方面に向かう新たなルートが生まれ,現状の県道141号線のボトルネック解消につながると考えられる.

また,前述②の目標を達成するために,県道197号線と国道354号線の間に,神立地区とおおつ野ヒルズを結ぶ2車線の道路(以下,おおつ野・白鳥線と呼ぶ,上図中E路線)を新設する.

これにより両地区間の道路距離を短縮し,アクセス性向上を図る.

これら道路の整備後を分析すると神立駅周辺の混雑はほぼすべての道路で緩和された.

また,おおつ野・白鳥線の新設により,神立地区~おおつ野ヒルズ間の道路距離は6.1kmから3.1kmへ3km短縮され,両地区間相互のアクセス性が向上し,さらには国道6号線を経由したかすみがうら市方面からのアクセス性も向上たといえる.

現在の混雑状況 病院移転後の混雑状況

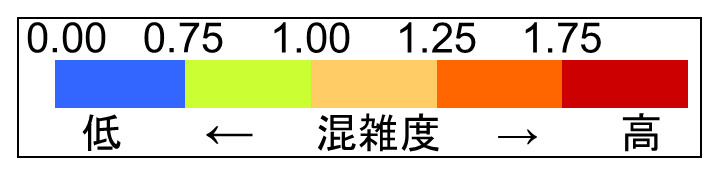

道路整備後の混雑状況 (すべて図中の数値は上図中A区間の混雑度)

費用便益分析

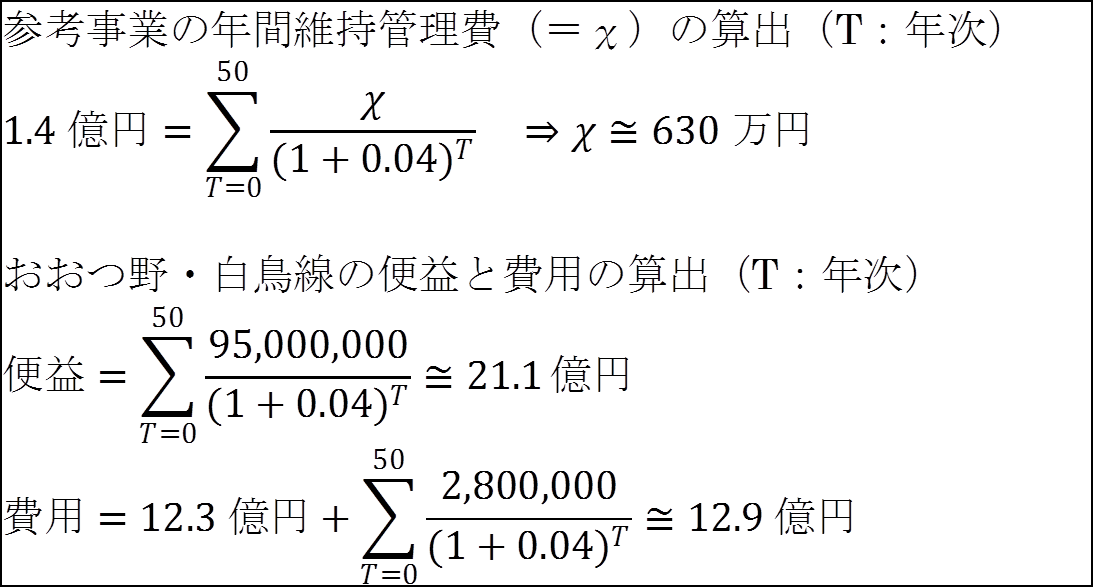

おおつ野・白鳥線(延長1600m)に関して,その整備の妥当性を検討するため費用便益分析を行った.

JICA-STRADA分析より,時間費用,走行費用,事故損失のそれぞれの減少による便益の合計は年約9500万円となった.

費用の算定においては,同様の地理的条件かつ同様の規模の事業である茨城県道111号高萩塙線整備事業(整備費28億円,50年間の維持管理費1.4億円⇒年間630万円,延長3650m)を参考とし,整備延長の比から,当路線の整備費は約12.3億円,維持管理費は年約280万円と算定した.

国土交通省「費用便益分析マニュアル」より,社会的割引率を4%,検討年数は50年として算定したところ,便益(50年間累計)が21.1億円,費用(=整備費と維持管理費50年間累計との合計)が12.9億円(それぞれ現在価値換算)となり,社会費用便益比B/Cは1.64と算定され,当路線の整備は妥当だと考えられる.

費用便益分析のために用いた主な算定式

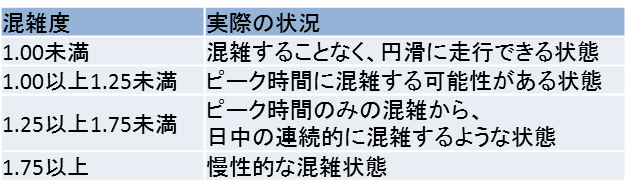

混雑度と実際の状況の目安