2011年度マスタープラン策定実習 第2班

SAKURA VISION ~今を魅せる 未来をみせる~

![]()

資源を生かしたまちづくり

![]()

この節では土浦市の資源を生かすことができる施策を行い,人々が訪れたくなる市になることを目指す。

重点整備計画

道の駅の整備

土浦市の主な特徴は亀城公園や霞ヶ浦、小町の里など豊富な観光資源が存在することや、

農業が盛んであり、特にレンコンの生産量が日本一であること、

さらに国道6号線が通っており,交通量が多いことである。

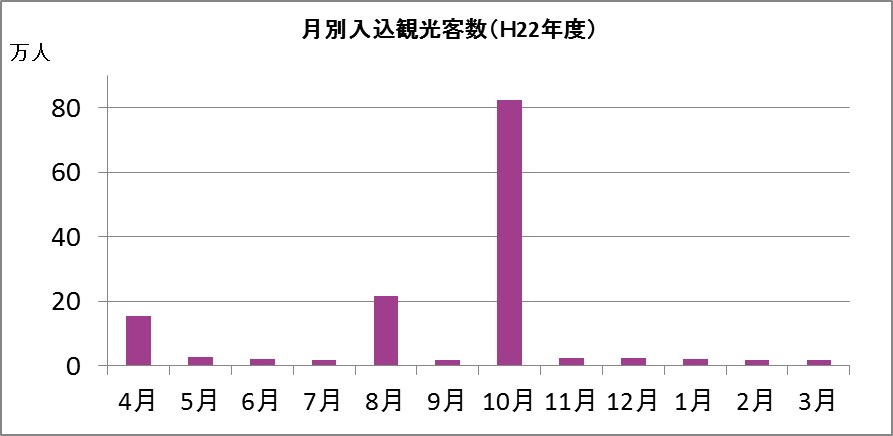

しかし、月別入込観光客数から4月の土浦桜まつりや8月の土浦キララ祭り、10月の土浦全国花火競技大会といったイベント型観光に依存している。

また農産物やレンコンについても有名とはいえない。

さらに、土浦市を通過して行くだけのクルマが多い。すなわち、土浦市の様々な特徴は生かされきれていないと考えられる。

図 土浦市のH22年度月別入込観光客数

そこで、年間を通して観光客数を増加させること、土浦市の観光資源や農産物等の物産を生かすこと、

通過交通客の囲い込みをすることを土浦市の課題として挙げ、これらの課題を満たすために道の駅の新設を提案する。

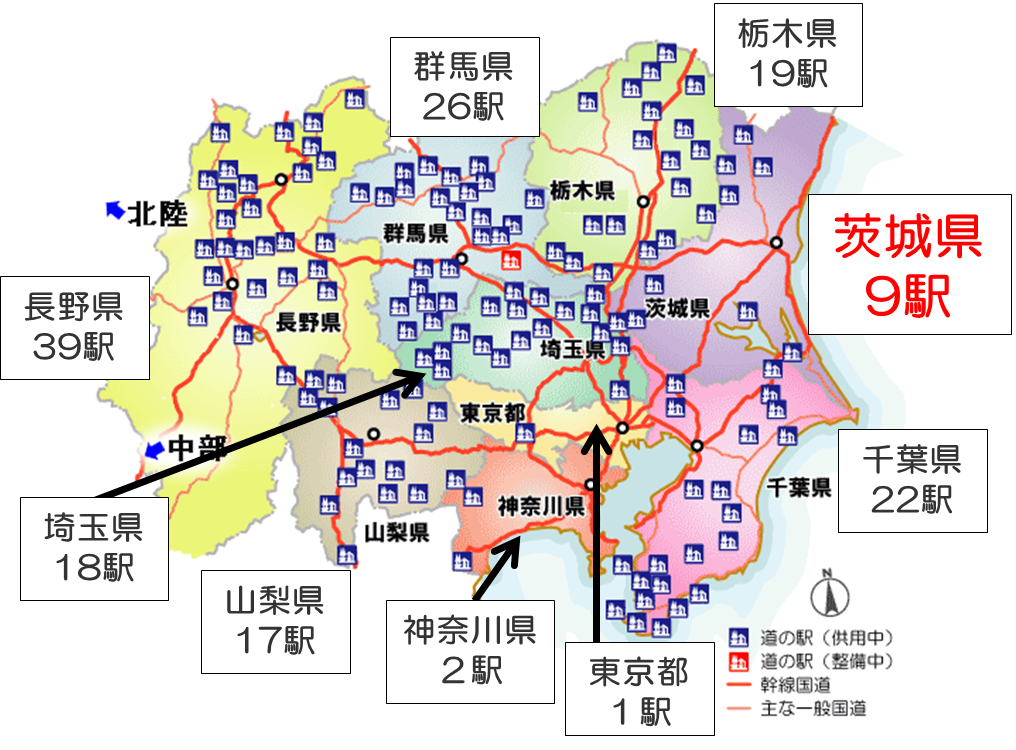

現状把握より、茨城県には道の駅が9駅と少ないことや、土浦市周辺に休憩所がないことがわかったため、休憩機能を有する道の駅の新設を行うことは妥当であると考えられる。

道の駅しもつけ・しもつまへの見学

道の駅しもつけは栃木県下野市にある、今年4月にオープンし、11月13日には売り上げ10億円を突破した好調の道の駅である。また、道の駅しもつまは茨城県西部にある道の駅である。

事例となるこれらの道の駅を見学するために、2011年12月16日(金)に現地へ行った。

アクセスしやすい道路構造、広い駐車場となっており、トイレは数が多く綺麗であった。

建物内には土産物や市内産野菜の販売レストラン、ケーキ屋、パン屋、中が見られる惣菜・菓子工房やコミュニティ施設が備わっていた。

さらに、使いやすい情報端末があり、観光情報の入手が可能であった。

建設予定地・整備施設の決定

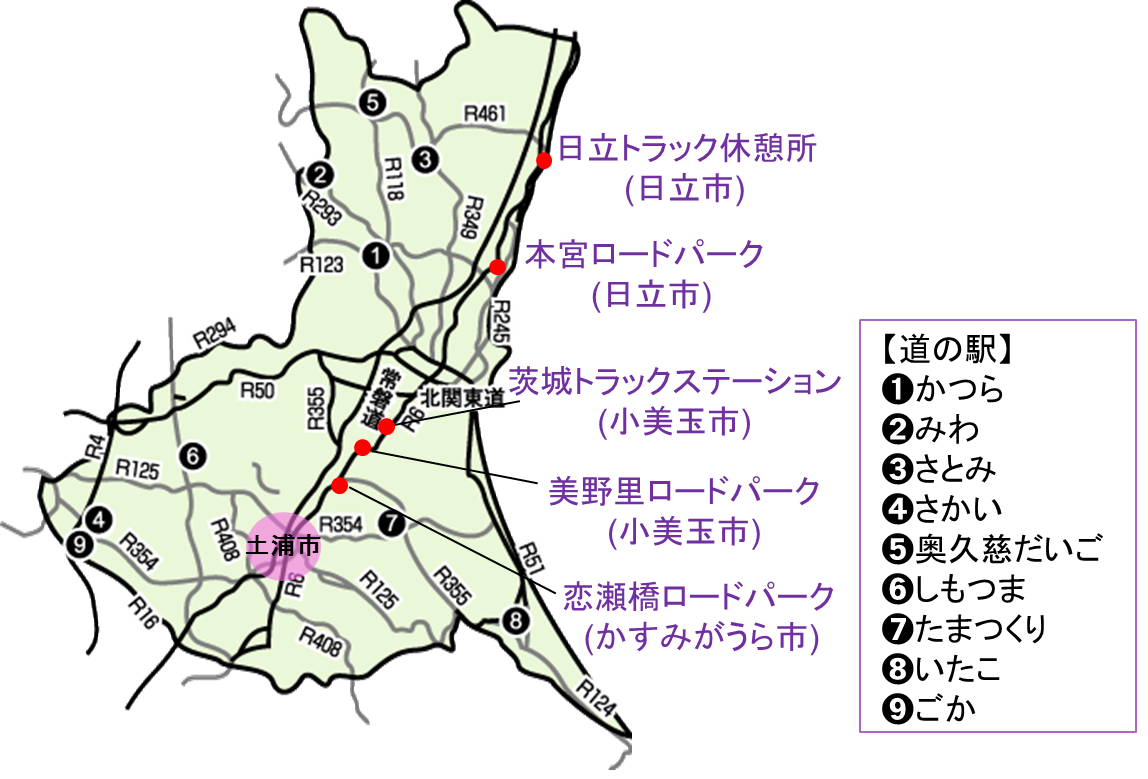

建設予定地は土浦インターチェンジに近く、多方向からのアクセスが可能な土浦市並木5丁目とした。

図 道の駅候補地

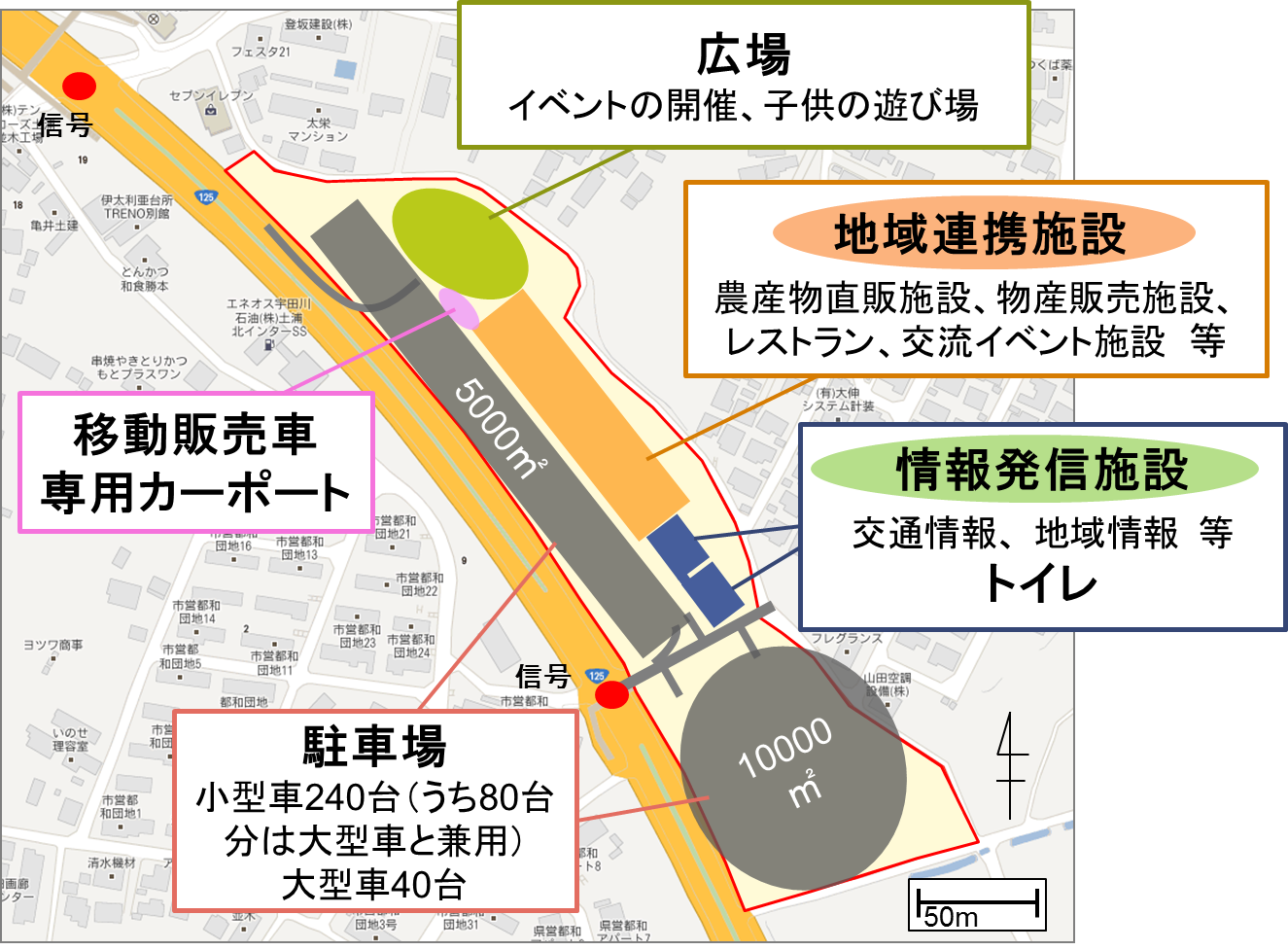

道の駅内に整備する施設は地域連携施設、情報発信施設、広場、移動販売車専用カーポート、小型車240台(うち80台分は大型車と兼用)、大型車40台の駐車場である。

図 候補地現況 図 整備後イメージ

地域連携施設の内容

農産物や花卉の販売施設、物産の販売施設、惣菜やケーキ販売などのテナントやレストランなどを地域連携施設に組み込むことで、土浦の特産品や名産品を生かしていく。

また、施設内に体験学習室を設けることで道の駅が料理教室や市内小学校の体験教室としての利用が可能となり、市の食材を使用した食育の実施やコミュニティ強化にもつながると考えられる。

図 農産物販売施設イメージ 図 ケーキ販売イメージ

図 体験学習室イメージ

情報発信施設の内容

情報発信施設では、情報端末やパンフレットにより、季節に合った観光情報や最新の交通情報を得ることができる。

たとえば農園や果樹園、工場が観光情報を登録することにより、観光客が情報を入手することができ、果物狩りやれんこん掘り体験、工場見学などの観光の振興をすることができるようになる。

図 情報発信施設イメージ

事業費算出

道の駅を新設するにあたり、市は管理運営者事業(地域振興施設・駐車場)を担当することとなる。これにかかる市の負担金を16億2170万円と算定した。

なお、事業費の算定には、道の駅候補地付近の公示地価(1㎡あたり12600円)と「第8回多治見市道の駅・(仮)日本タイル村整備検討委員会議事録」に記述のある、

「公共事業の1㎡当たり平均単価が25万円であり、造成費が5万円かかる」というデータを用いた。

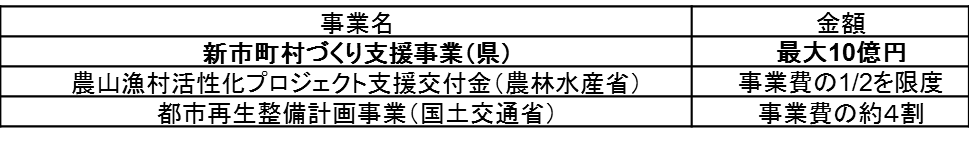

この事業費に対し、適用の見込みがある補助金は下表の通りである。 特に土浦市では新市町村づくり支援事業を利用しておらず、今後の利用方法を考えていることが問い合わせより分かったため、道の駅新設の際に特に利用できる見込みが高い補助金だといえる。

表 適用の見込みのある補助金

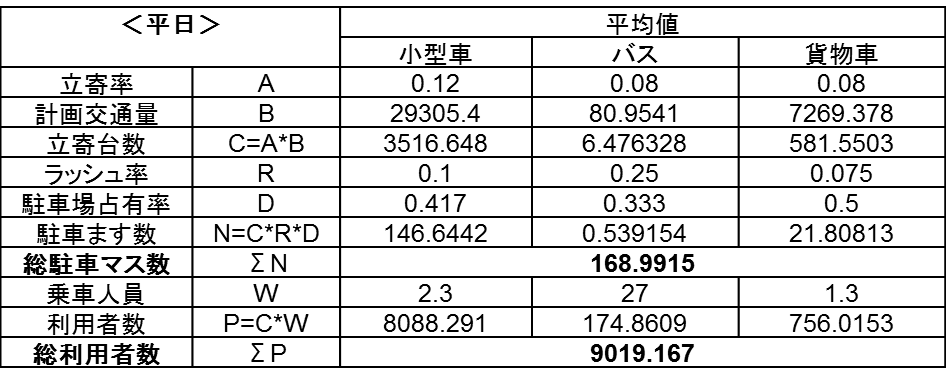

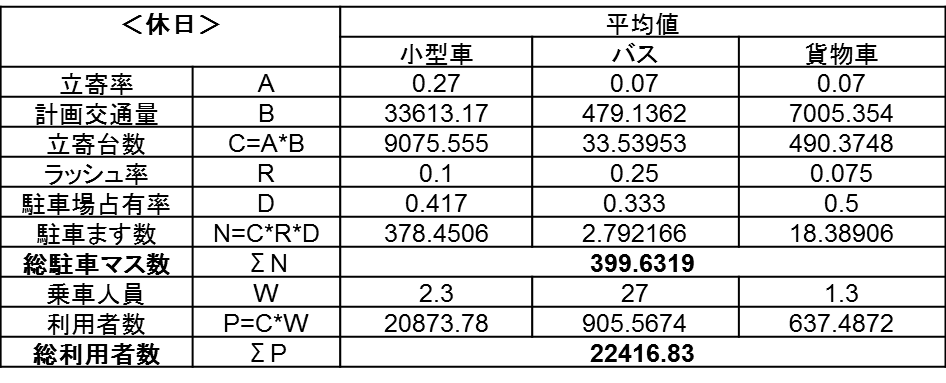

計画交通量は、JICA-STRADAで現在と10年後の交通量を計算し、現在から10年後の交通量の増加率が157.26%となり、それを平成22年度道路交通センサスのデータにかけて算出した。 10年後の交通量を計算するにあたり、協同病院移転+道路新設(神立~おおつ野)+神立駅前道路(r141とr197の重複区間)整備(リンク容量増加)+神立駅西南側道路(r141)整備(リンク容量増加)といった変化を加えた。 駐車ます数、総利用者数の算出結果が以下の表に記されている。

表 平日の計算結果

表 休日の計算結果

駐車場容量は上表の結果と道の駅しもつけの算定結果を参考に、小型車が240台(うち80台分は大型車と兼用。大型車1台の駐車場を区切り、小型車を2台停車することができるようにする)、大型車専用を40台とした。

車路を含め1台あたりに必要な面積は小型車35㎡、大型車114㎡であり、小型車駐車場の総面積は160台×35㎡ = 5600㎡、大型車駐車場の総面積は 80台(小型車との兼用スペース40台、大型車専用40台)×114㎡ = 9120㎡、計14720㎡となり、

15000㎡を駐車場とする当初の予定は妥当であるといえる。

また、総利用者数は平日9019.167人/日、休日22416.83人/日と算出された。

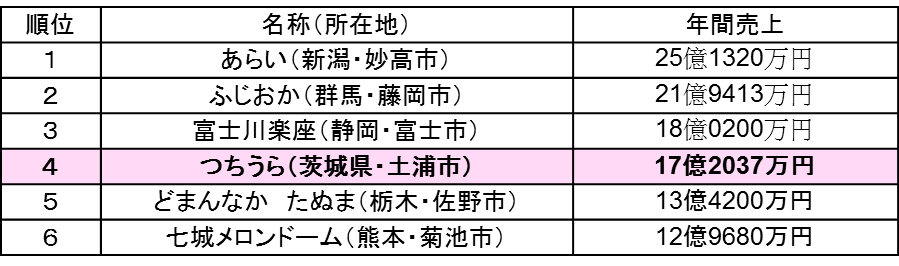

さらに、算出された総利用者数をもとに売上予測を行った.年間売上は平成24年度の平日数(249日)と休日数(116日)を用い、営業時間を12時間(12/24 = 1/2)とし、客単価を710円として計算した。

なお、売上の算出に際してもとにした客単価は、東濃地域道の駅平均客単価である。

算出された結果と2009年の道の駅売上高ランキングを対比したところ、ランキングの4位となった。

表 2009年度道の駅売上ランキング

効果

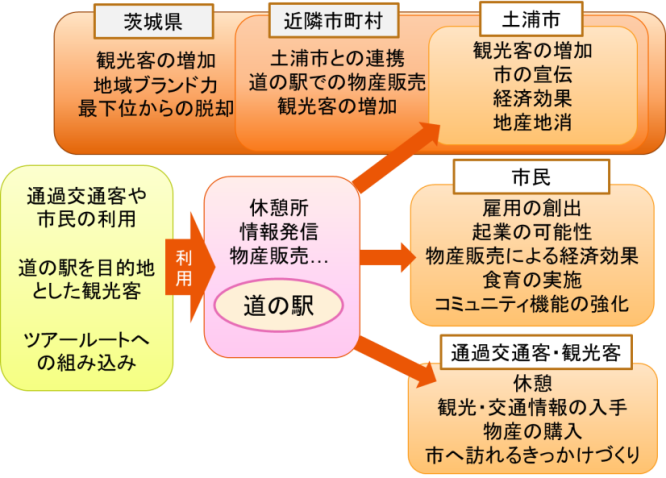

道の駅が新設されることで見込まれる効果を市レベル、近隣市町村レベル、県レベルで評価した。

市レベルでは、市民に対して雇用の創出や、道の駅内の惣菜販売所等での起業の可能性、物産販売による経済効果、体験学習室での食育の実施やコミュニティ機能の強化といった効果が見込まれる。

また、通過交通客には休憩、観光・交通情報の入手や物産の購入といった効果と共に、土浦市に訪れるきっかけづくりにつながると考えられる。

さらに、市にとっては観光客の増加や市の宣伝、経済効果の創出、地産地消の促進に効果をなすと考えられる。近隣市町村には、土浦市との連携が可能となることや、道の駅での物産販売や観光客の増加といった効果が見込まれる。茨城県に対しては、観光客の増加や地域ブランド力最下位からの脱却に寄与すると考えられる。

すなわち、道の駅の新設は市や市民、通過交通客や観光客にとっても、また近隣市町村にとっても、さらに県にとっても恩恵があるといえる。

図 見込まれる効果

土浦資源バンク制度

土浦市では農業従事者数の減少や高齢化に伴い耕作放棄地が年々増加している。また、本プラン内で計画している高齢者のおおつ野ヒルズへの住み替えに伴い空き家が増加すると考えられる。しかし、それらを有効に活用できているとは言い難く、また、そのためのシステムも存在しない。

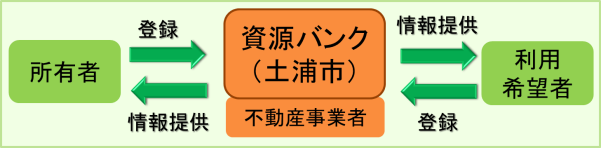

そこで、耕作放棄地や空き家を有効活用するために、所有者と利用希望者を結びつけるシステムとして農地バンクと空き家バンクを合わせた「資源バンク」を立ち上げる。運営は土浦市である。また、運営する上では、特に空き家に関して、地元不動産業者や県の宅地建物取引業協会との連携が必須である。

以下契約締結までの一連の流れは以下の通りである。

①資源バンクに、所有者から耕作放棄地や空き家の情報を登録してもらう。

②それをウェブ上で閲覧できるようにする。

③その情報を得て、利用(賃借、購入)の希望者は利用登録を行う。

④その後、現地見学などを行う。

⑤双方の条件が合えば当事者同士で契約を結ぶ。

このシステムの利用により、耕作放棄地の再農地化に伴う農業従事者の増加、景観の向上や農地の土壌改善が見込まれる。また、空き家の解消により、地域の防犯性や防災性の向上が期待され、結果的に定住者の増加につながると考えられる。

図 資源バンク制度概要