部門別構想

強化居住誘導区域

背景

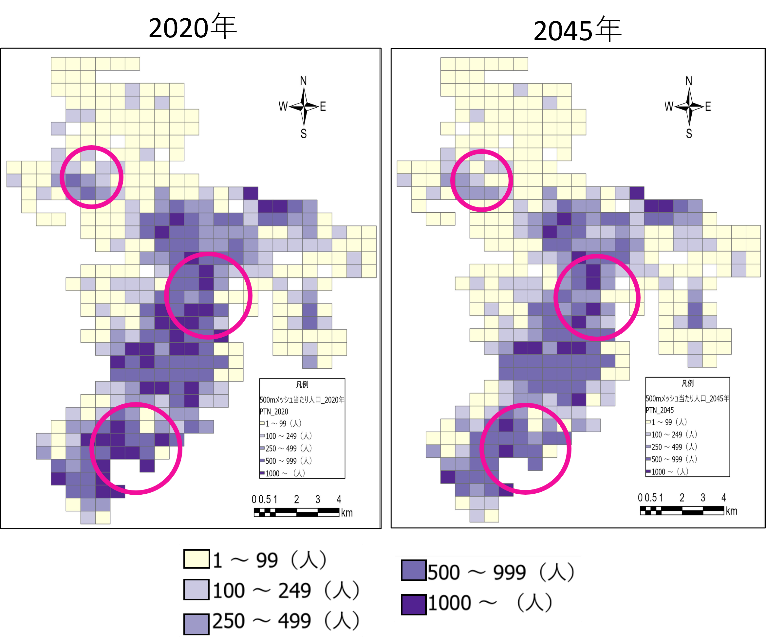

図は人口分布の将来推計を示している。駅の周辺や郊外の拠点的エリアにおいて人口密度が低下することが見込まれており、公共・民間のサービスの密度が低下するほか、公共交通でカバーできない世帯が増え、高齢化によって交通弱者が拡大することも考えられる。

提案内容

密度を向上させるエリアとして、各地区に強化居住誘導区域(以下強化区域)を設定し、積極的に住環境を向上させる。一方で、公共施設の維持が難しい地域については統廃合を行い、削減された予算を強化区域への投資に用いることで居住誘導を加速させる。このサイクルによって市全体が一様に衰退するのを防ぎ、サービスの密度を高め土浦の豊かな暮らしを実現する。

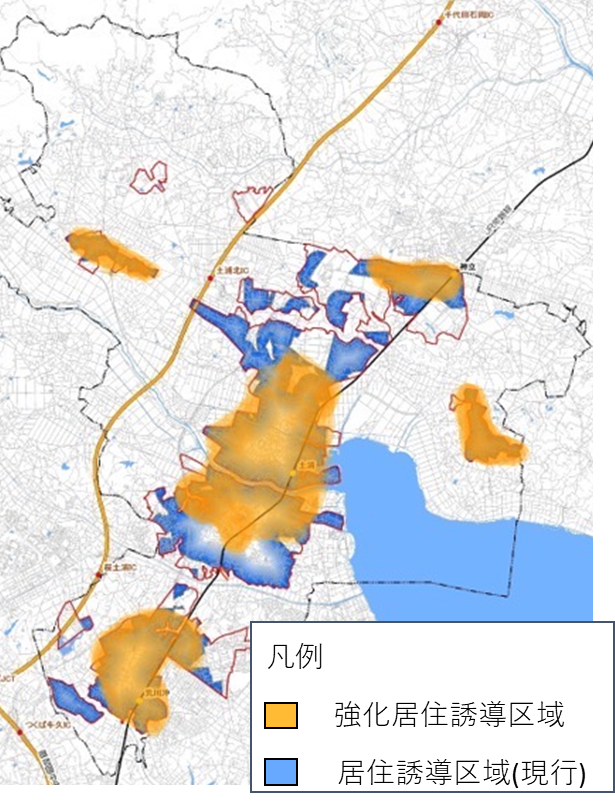

下の図は強化区域の範囲を示している。今後小学校の機能が維持される地域を選び、土浦駅、荒川沖駅、神立駅の3駅周辺の地区と、藤沢地区、おおつ野地区の5つに設定する。これらの地域では、現在実施中の市外から土浦市中心部に移住する世帯に補助を行うまちなか定住促進事業について、その適用範囲を市内の強化区域外からの移住にも拡大し移住を促進するほか、地区別に住環境を向上させるための施策を講じる 。

公共施設の統廃合と下水道整備の見直し

背景

土浦市では老朽化の進む公共施設の廃止に関わる費用が非常に大きく、令和4年現在、土浦市内にある188の公共施設を全て、令和37年度まで維持・管理していくために必要な改修・更新費は年間平均31.6億円となっており、直近5年間の大規模新規事業を除く投資的経費17.0億円と比較すると年間14.6億円が不足することになる。

また、インフラ施設についても、令和4年現在、土浦市内に存在するインフラ施設を全て、令和37年度まで維持していくために必要な改修・更新費は年間平均78.3億円となっており、直近5年間の投資的経費46.1億円と比較すると年間32.2億円が不足することになる。

そこで、土浦市では公共施設やインフラ施設の削減、長寿命化を推進しており、公共施設等総合管理計画改訂版によれば、現在の施設量を維持し、長寿命化を実施した場合、公共施設の維持に必要な事業費は年間平均27.7億円に、インフラ施設の維持に必要な事業費は年間41.8億円に削減されるとされている。ただし、施設の長寿命化を実施しても依然として、直近5年間の投資的経費と比較すると、合計で年間平均6.4億円が不足することになる。

加えて、上述した強化居住誘導区域への誘導によって利用者が減少した施設では、それに伴う利便性の低下や運営効率の悪化が見込まれる。

提案内容

現在の使用状況や老朽化の程度、将来予測される受益者数、代替となる施設やサービス、そして私たちの掲げる将来像を踏まえて、以下のように提案する。

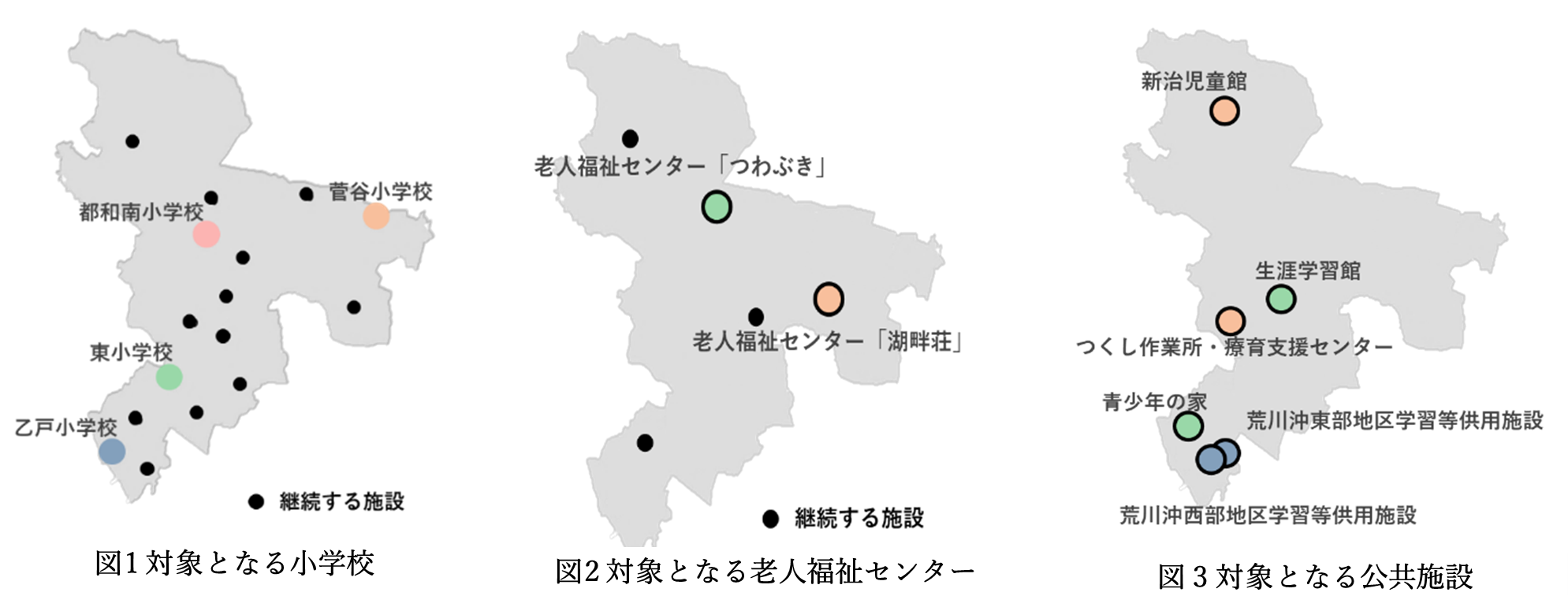

菅谷小学校、都和南小学校、東小学校、乙戸小学校の各地域での統廃合

市役所支所の廃止と機能移転

老人福祉センター「湖畔荘」、「つわぶき」の廃止

新治児童館の新治公民館への集約

つくし作業所・療育支援センターのつくしの家への集約

荒川沖西部地区学習等供用施設、荒川沖東部地区学習等供用施設の地元への譲渡

生涯学習館、青少年の家の廃止

合併浄化処理槽の導入による下水道整備の見直し

費用効果

各公共施設の統廃合によって年間平均4.4億円、下水道事業の見直しによって年間平均3.1億円の費用を削減することが可能となる。本節の背景で掲げた年間不足額6.4億円に対して年間平均1.1億円の黒字を生み出すことになる。余剰分を強化居住誘導区域の住環境改善に投資することが可能となり、”まち”の密度の向上につながる。

廃校の利活用

背景:

私たちの提案では4つの小学校(都和南小学校、菅谷小学校、東小学校、乙戸小学校)を廃止するが、廃止後も年間200〜300万円の維持管理費が発生する。そこで、廃校の有効的な活用方法はないか検討することとし、以下の条件から、廃校を介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅)に転用することを提案する。

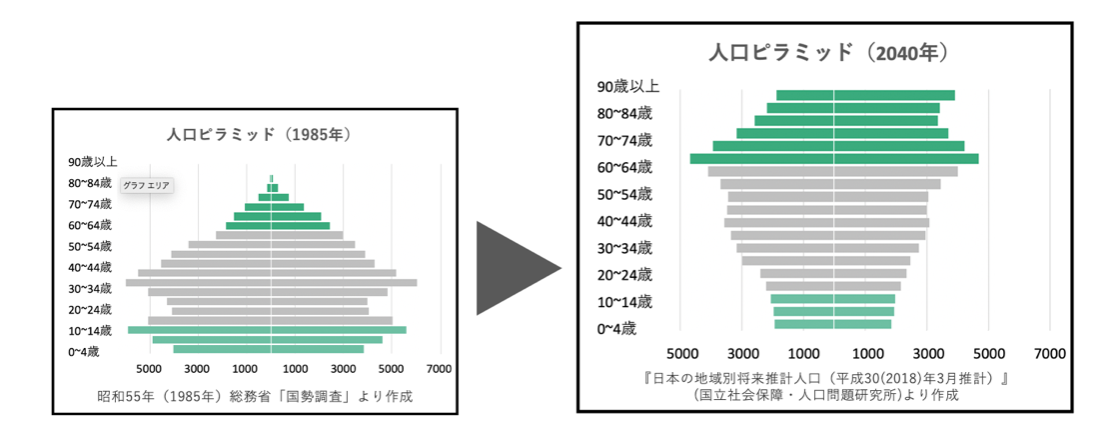

・小学校が建てられた時期の1985年と、廃校を転用し運用が開始できる2040年の人口を比較すると、年少人口数は3万人から1.1万人と約1/3に、老年人口数は1.2万人から4.2万人と約4倍に増加する。

・国は「介護離職(家族の介護に専念するため仕事を辞めること)ゼロ」を目標として掲げており、その実現のために介護付きホームを重要な施設として位置付け、施設の建設等に補助金の交付を行っている。

・要支援・要介護認定者数は今後増加し続け、2060年以降から減少を始める。

・廃校となる校舎の寿命はおよそ2065年頃(施設の長寿命化を行った場合)。

廃校を介護付きホームに転用することで、増加し続ける介護付きホームの需要に対応することができる。また、要支援・要介護認定者が減少を始めたタイミングで施設の寿命が訪れる。言い換えれば、廃校を介護付きホームへ転用することは、施設の寿命を最大限活かしながらも、施設の機能を都度変えていくことで社会の変化に対応する施策となる。

概要:

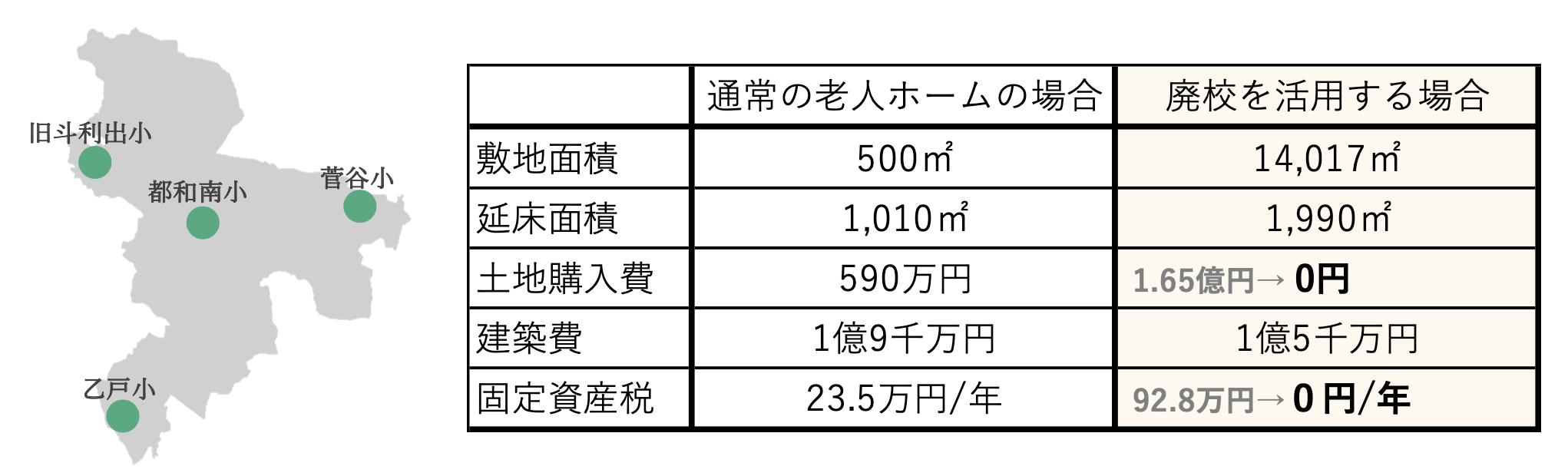

下図の4つの廃校を介護付きホームに転用することとし、一定の条件下で優遇措置を行い、民間の介護事業者の誘致を行う。

○優遇措置を受けるための条件

全校共通

・周辺小学校との交流・連携(合同運動会の開催、子供食堂の提供など)

・提供する食事に土浦産の食材を5割以上使用

旧斗出小学校

・健康確認を兼ねた置き薬の販売

菅谷小学校

・放課後児童クラブの提供、及びスクールバスの運行

都和南小学校

・施設内に、市内の介護学生向けの寮を併設し、低価格で提供

乙戸小学校

・施設内に、市内の介護学生向けの寮を併設し、低価格で提供

○事業者誘致の内容

・校舎及び土地の無償提供、固定資産税の免除

旧斗出小学校を例に、改築に係る費用を通常の老人ホームの場合と廃校を活用し優遇措置を受ける場合で比較すると、上の表のようになり、コストを抑えながらも広い施設を整備することができると分かる。

また、校舎という特性を活かして個室や共有スペースを作るため、工作室や音楽室などの充実した機能を確保するだけでなく、懐かしさと安心感も感じられる空間が出来上がる。

新設スマートIC周辺開発

背景

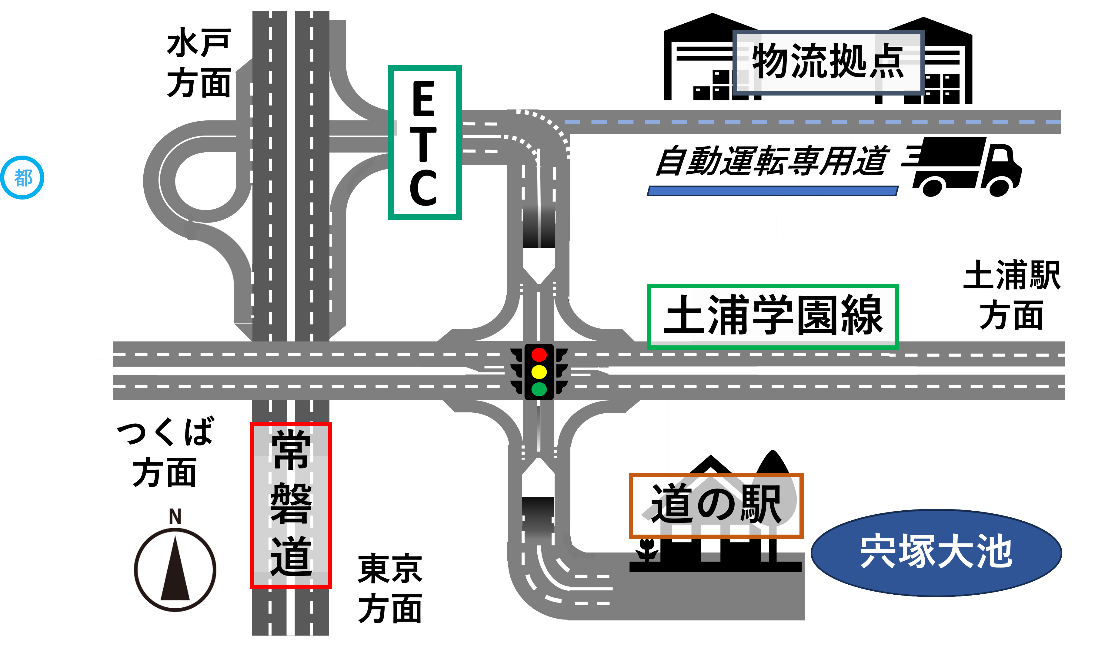

現在、図が示す土浦学園線(県道24号線)と常磐自動車道(以下、常磐道)の交差する地点において、土浦市、つくば市、国交省、NEXCO東日本等によってスマートICの建設が検討されている。[1]この地点の通過交通量は土浦学園線が約3万台/日、常磐道が約6万台/日を有し[2]、土浦市とつくば市の中心部の中間地点でありながら既存の土浦北ICや桜土浦ICからは3kmから5kmほど離れているため、スマートICの設置によって交通利便性の向上が見込まれる。

提案内容① トラックの自動運転化を見越した物流拠点整備

現在、トラックの自動運転は高速道路で主に実証実験がなされており、一般道は技術的な課題やネットワークの網羅的な整備の難しさから自動運転が可能となるのは当分先になることが考えられることから、インターチェンジ付近にトラックの自動運転と手動運転を切り替える拠点を設置し、市内の輸送は手動運転、高速道路から市外への輸送は自動運転と住み分けを図る。これにより、限られた人的資源を市内に集約して輸送需要を満たすほか、企業や荷主の垣根を越えて物流拠点と自動運転トラックを共有することで輸送の密度を向上させ、効率化により渋滞の緩和や温室効果ガスの排出量削減を目指す。

費用効果

市はスマートICの建設費用のみ負担し、直接的な物流施設の整備は事業者が負うものとする。2017年に延伸した圏央道沿線では、固定資産税と法人住民税によって物流施設1件当たり約2.3億円の税収増加が市町村にもたらされたほか、1件当たり100人の雇用が生まれたことが確認されている[1]。自動運転の発達やドライバー不足といった社会の変化に合わせた産業誘致により、市内の人口と経済規模の縮小を補完する。本提案ではIC北側の約6haの農地に2件の物流拠点を誘致することを想定し、約4億円の税収増を見込む。

提案内容② つくば市と連携した道の駅開発

これに対し、第二節でのスマートIC建設事業に合わせ、一般道と常磐道の両方からアクセスできる道の駅を設置することで、市外の人への発信拠点と市内の人の憩いの場の両方を兼ね備えた空間の創出を図る。具体的には土浦学園線と常磐道の交差する宍塚に建設することとし、つくば市との境が間近であることから連携が期待されるほか、豊かな自然を有する宍塚大池を施設の核とすることで、土浦の自然の魅力を象徴する空間とする。

費用効果

建設費用については、類似事例から総額30億円を見込む。このうち、茨城県と土浦市、つくば市の3者が均等に負担するとした場合の土浦市の負担額は10億円となる。来場者数については、一般道の交通量が同程度である道の駅まえばし赤城(敷地面積:約70000m^2)[3]が7か月で300万人に達しており、施設の規模から本提案においては年間200万人程度を見込む。

全体像

下の図は各施設と道路の位置関係を示している。