重回帰分析

分析概要

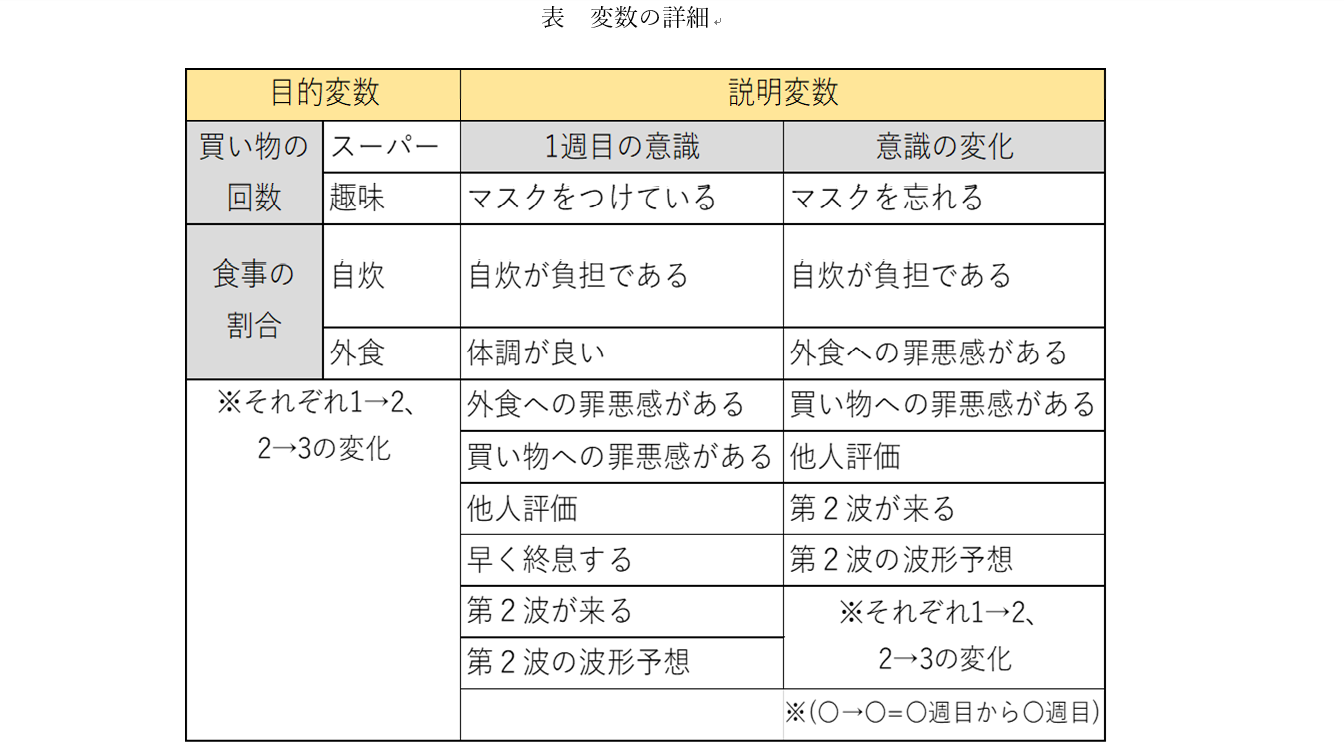

各個人の行動にどのような意識が影響しているのかを調べるために、従属変数を買い物・食事行動の変化とし、独立変数を1週目の意識と、意識の変化として強制投入法を用いて重回帰分析を行った。具体的な項目については以下の表1にまとめている。

独立変数の設定の理由としては、1週目の意識が1週目から2週目、2週目から3週目の行動の変化にどう影響を及ぼしているかと、1週目から2週目、2週目から3週目の意識の変化が1週目から2週目、2週目から3週目の行動の変化にどう影響を及ぼしているかを調べることを目的とするためである。

ここで、「自炊が負担である」の変数を加えた場合と抜いた場合をそれぞれ分析した。理由としては「実家にいるため自炊を行っていない」を答えた人についてはサンプルに含まれないため、分析をする際に標本数が減ってしまうためだ。よって、標本数は変数「自炊が負担である」を抜いた場合は90(全部)、含めた場合は1週目が62、1週目から2週目が58、2週目から3週目が59となっている。

結果

今回の説明変数間で多重共線性は見られなかった。

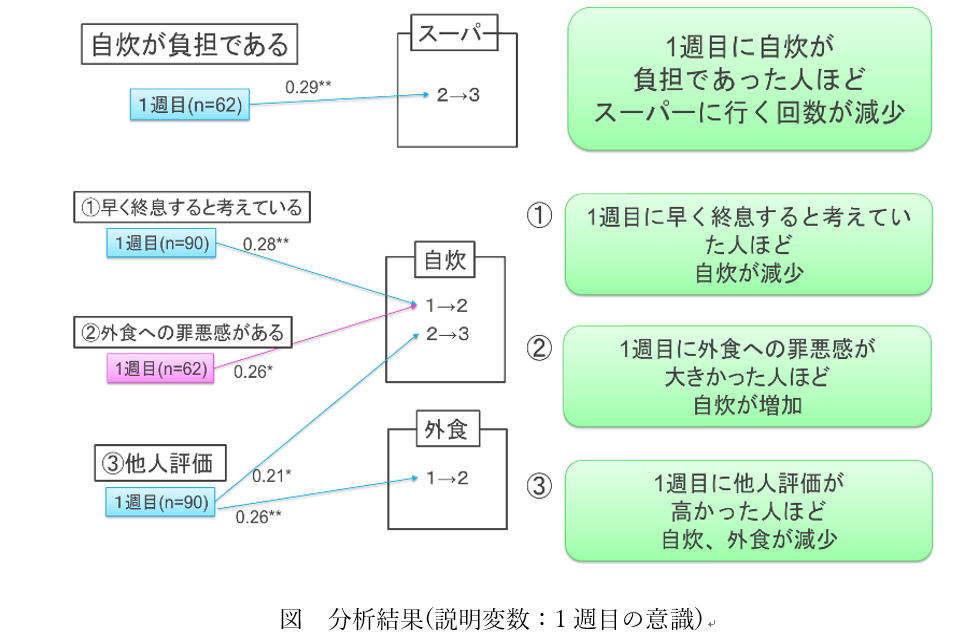

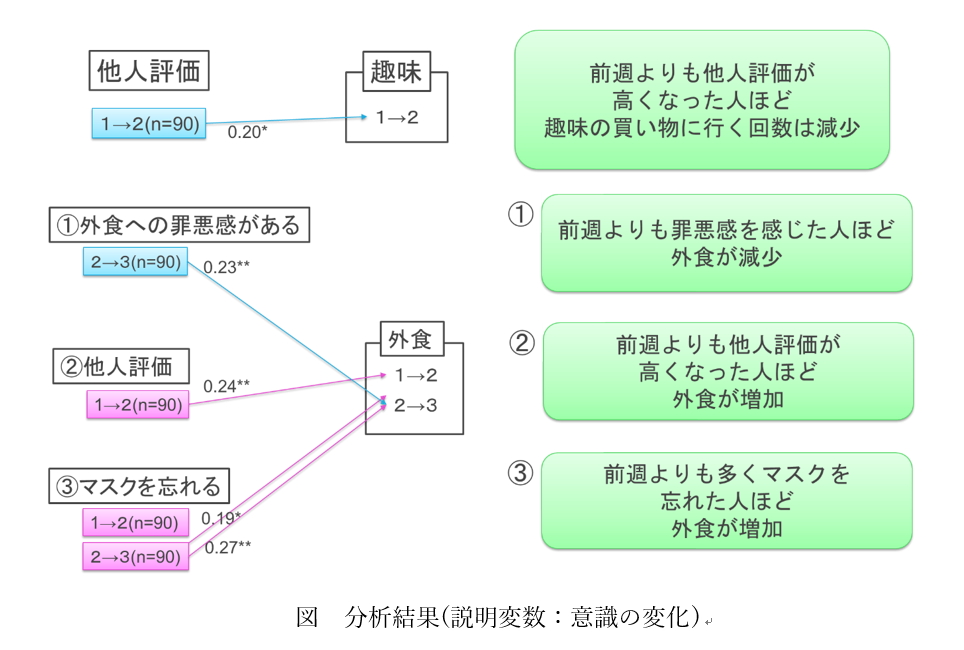

分析結果の中で有意であったものを図に示している。この図の解釈は右側の緑色の部分の通りである。

分析結果まとめ

結果を外出を緩和する要因と抑制する要因としてまとめると、以下のようになる。

緩和する要因

・マスクを忘れる回数が増えた人や外食への罪悪感が減った人ほど外食が増加。

・他人評価が低くなった人ほど趣味の買い物が増加。

抑制する要因

・他人評価が低くなった人ほど外食が減少。

単純集計と比較して

アンケートの単純集計結果より、外食回数、趣味の回数は調査期間の3週間で増加し、外食への罪悪感と他人評価は減少している。

そして、重回帰分析の結果より外食への罪悪感が減った人ほど外食は増加し、他人評価が減少した人ほど趣味の買い物の回数が増加している。

考察

結果より、マスクを忘れる回数が増えた人ほど外食が増加したことから、感染防止意識がゆるんできた人ほど外出が増えることがわかる。外食への罪悪感が減った人ほど外食が増加し、他人評価が低くなった人ほど趣味の買い物が増加したことから、自粛期間が終わって周りの人が外出するようになったために罪悪感が薄れた人ほど外出が増えたと考えられる。

しかし、他人評価が低くなった人ほど外食が減少したことから、周りの人が外出するようになったために自分は気を付けようという感染防止意識が強く働き、外出が減ったと考えられる。

ここで、他人評価が低くなった人ほど趣味の買い物が増加し、外食が減少するという矛盾が生じた。このことから他人評価には2つの役割があり、1つは罪悪感の減少に働き、もう1つには感染防止意識の増加に働くといえる。さらに、今回での外食と趣味の買い物で違いがみられたことから、行動の種類によっても意識の影響の仕方に差があるのではないかと考えられる。

また、単純集計から全体としては自粛を緩和するムードであり、全体的に自粛意識が下がっている傾向にみえる。そして単純集計と結果との比較から、外食への罪悪感と他人評価の減少が全体の変化を表す要因であるともいえる。

ただ、結果の「他人評価が低くなった人ほど外食が減少した」ことから一部に外出を自粛している人が存在し、その要因として感染防止意識が関わっているといえる。