アンケート調査

2-1 概要

筑波大学生の学内移動実態を把握するため、様々な学類の筑波大学性165名に対してGoogleフォームを用いてアンケート調査を行った。

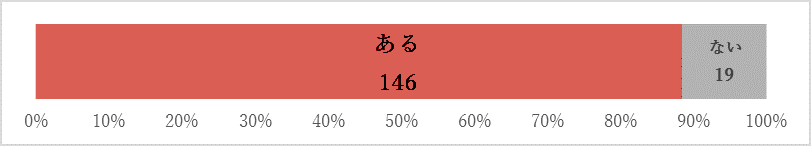

2-2-1 筑波大学内で迷った経験に関する質問

多くの筑波大生が、筑波大学内で迷った経験があると答えた。

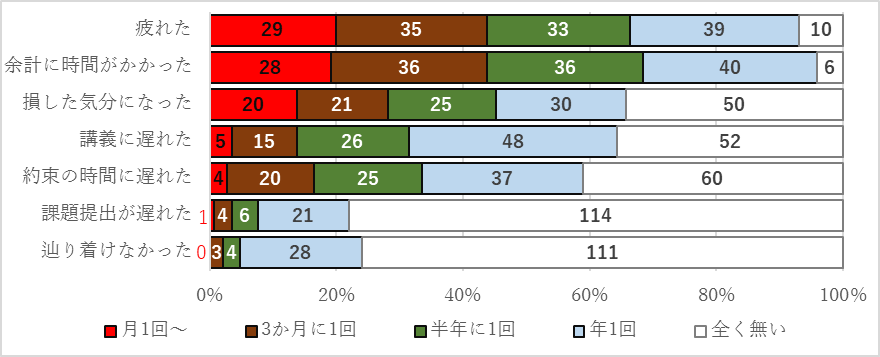

「課題の提出が遅れた」「結局目的地にたどり着けなかった」といった、比較的深刻な被害については、さほど発生頻度は無く、問題となってはいないと言えるだろう。しかし、「講義に遅れた」「約束の時間に遅れた」という中程度の深刻度の被害は多かれ少なかれ発生しており、とりわけ問題とすべきと思われるのは該当する人数は少ないにしても、「月に1回以上」「3か月に1回程度」という高いと言える頻度でこの問題が起こっている様な人も確かに存在している、という点だ。さらに、「疲れた」「余計に時間がかかった」「損した気分になった」といった軽度の被害に至っては、「月に1回以上」というかなり高い頻度で被害を受ける人の存在はとても珍しいと言える割合ではない(146人中の20~30人程度)。「初めは誰しも迷う経験はつきものであるし場所に慣れていく為にも必要である。」という意見は存在するが、筑波大生が道に迷う頻度は、その程度には留まっていないだろう。

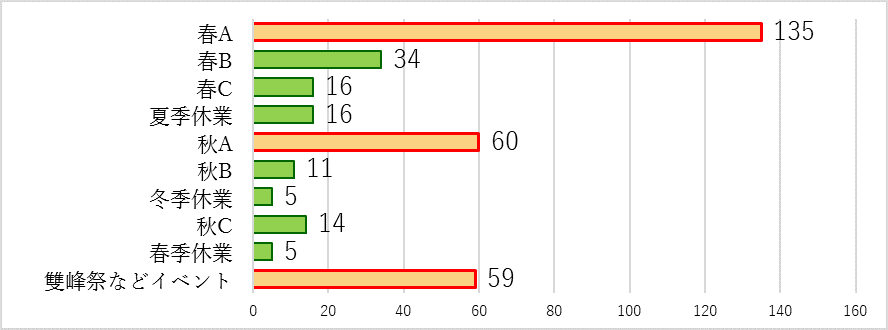

学期始めである「春A」「秋A」及び、「雙峰祭などイベント中」の3つに集中があった。ヒアリング調査時に見受けられた「新規の場所に行く際に迷いやすい」という要因が関係していると推測できる。

2-2-2 筑波大学内で迷った際に利用される各ツールの認知度・利用度を問う質問

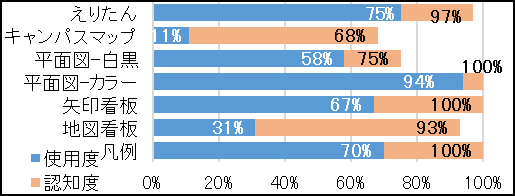

4種類の看板と、えりたんBOT、キャンパスマップについて、それぞれ知っているか、使っているかを質問した。

屋外看板(矢印看板、地図看板)についても、屋内看板(平面図-白黒、平面図-カラー)についても、一方の種類はよく利用されており、もう一方はそうでないという結果が見られたが、少なくとも、屋内においても屋外においても、学生たちは何らかの看板を利用しているという事は言える様だ。また、平面図-白黒の利用度が低い事は、そもそもこの種類の看板が主に第三エリア内の一部の建物にしか無いものなので回答者の学類所属によってはそもそも利用する機会が無いという要因が、その認知率の低さから推測される。キャンパスマップは認知度・使用度共に低い。えりたんは認知度・使用度共に高い。

以上の結果から、「屋内・屋外の看板に関するもの」、「アプリに関するもの」の二点に注目して今後の調査を進めていく事とした。