本実習の目的 作業のフレーム 既存事例 調査Ⅰ 調査Ⅱ 提案 まとめ・考察 謝辞 参考文献

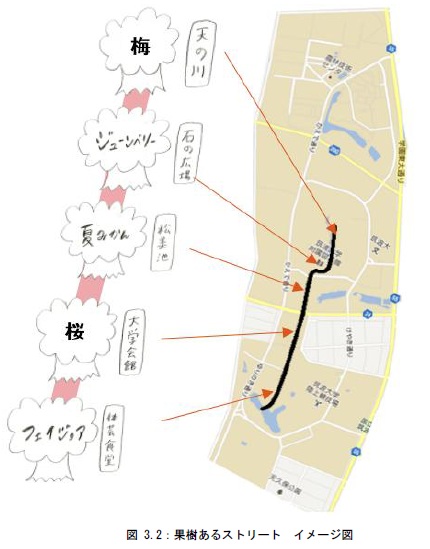

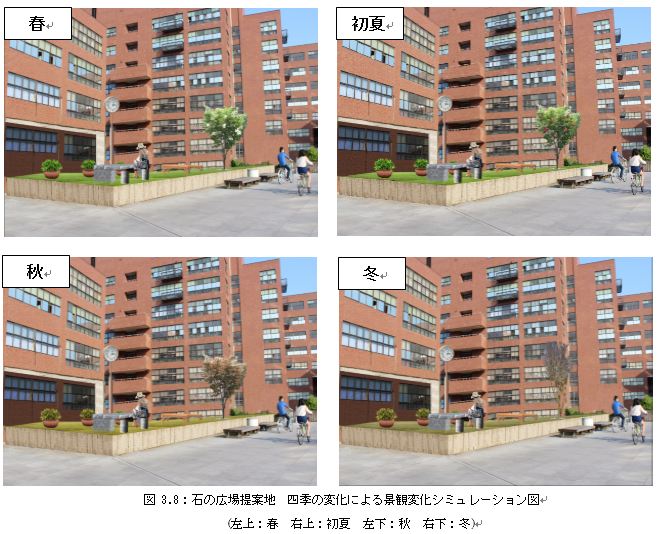

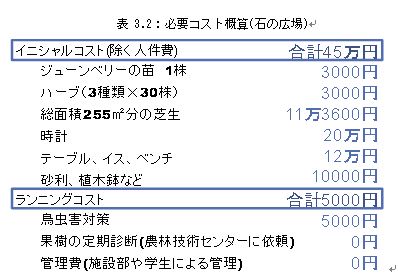

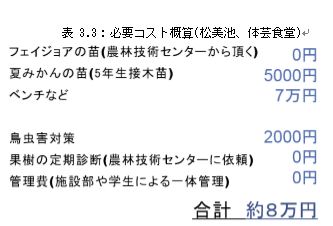

3 提案3.1 提案概要果樹を植えることによってより豊かな大学環境を創造するという目的を達成するために我々の班は「果樹ある生活(カジュアルライフ)の実現」を提案する。果樹ある生活(カジュアルライフ)とは果樹に囲まれて大学生活を送ることである。これにより緑一色だったキャンパスを、果樹でカラフルにし、楽しさを創造する。 果樹には以下のような利点がある。 1) 「食べられる」 学生にとって関心を持ちやすい。また人間は食べることを楽しいと感じることが出来、従来のみどりよりも楽しみやすいみどりとなる。 2) 「シンボル」としての役割 学内においてその珍しさから人々の関心を引き自然と人々が集まることが考えられ、その場所のシンボルとなりうる。 3) 「憩いの場」を作る 果樹を見、香りを感じることで楽しめる憩いの場所となることができ、人々の新たな交流のきっかけを創造できる。 以上3点により、人々は五感すべてを使って果樹を楽しむことができ、これは他にはない果樹だけの特性であるといえる。よって果樹は目的を達成するために適した手段であるといえる。 3.2 樹種の選定植える樹種は病害虫や受粉樹(同一品種では受粉できないものを受粉させるために近くに植える同種別品種の樹)の有無、つくばにおける気候の特徴である冬の寒さに耐えうるか(耐寒性)などの管理面や、花と果実の色などの植物の性質、ヒアリング調査を行った鈴木教授、瀬古澤助教によるアドバイス等を総合的に考慮し、フェイジョア、ジューンベリー、夏みかんの3種に決定した。表3.1に選定にあたる根拠を、図3.1に選定されたそれぞれの果樹の特徴を示す(左上「自然農法に憧れて」/上中「芸術の小径」/右上「あさま日和」/左下「果樹栽培ガイド」/下中「萩往還エキチョーブログ」/右下「信州手づくりガーデン」よりそれぞれ引用)。フェイジョアは緑色の果実、白と赤の花を咲かせ、夏みかんは多くの人に親しまれている橙の実と白い花、ジューンベリーは赤い小さな実と白い花をつけることがわかる。 3.3 管理面の検討3.3-1 管理主体大学に存在する植物・環境関連数団体に提案を行ったところ筑波大学環境サークルECOレンジャーから果樹の管理をしても良いとの返答があった。ECOレンジャーとは環境問題に関心を持つ学生の集まる筑波大学のサークルのひとつで5C棟北にあるエコステーション運営など身近な環境活動やそれに関連したボランティア活動を行うものである。またアンケートから回答者の約2割が管理に参加することに対し積極的な姿勢を示している結果が得られた。これを筑波大学生へと拡張すると、筑波大学生の学生総数が約1.7万人であることからその2割、約3千人が参加に積極的な姿勢を持っていると推察できる。以上より学生による管理体制の確立が可能である。 3.3-2 鳥虫害対策鳥対策には枝に下げるだけでマイナスイオンによりカラス、ムクドリを追い払う効果があるマジックイオンテープが有効である。虫対策はタバコを水にとかしたニコチン水をまいて駆除する方法が有効である。3.4 実った果実について3.4-1 検討概要果実の収穫管理を行う学生には実った果実を収穫し食べることができるという報酬を与えることで果樹の管理に対するモチベーション維持を図ろうと考えた。そこで実際にどの程度の収穫が見込めるのかその収穫量を調査し概算した。 調査方法は園芸誌やインターネット等を用いた文献調査と、2.2提案実現のための調査でお世話になった瀬古澤助教へのメールでのヒアリング調査(2013年6月27日)である。3.4-2 収穫の見込まれる果実量十分な手入れを行った場合と、水やりなどの基本的な手入れしか行わない場合との収穫量の見込みを調査した。まず、”水やりなどの基本的な手入れしか行わない場合”を「薬剤散布、施肥、鳥獣害対策(囲い、網掛け)等が省かれる場合」と定める。 その場合「商品」として取り扱うことが可能な果実は、収穫される果実全体の10%未満であると見込まれる。また商品として扱うことが可能な果実が全く収穫できない可能性もある。一般の果樹園においても、きちんと対策を行わないと小鳥やカラスがすぐにやってきて一晩で多くの果実をつついてしまい商品作物としての価値を喪失してしまうことがよくあるという。 さらに気をつけなくてはいけないのが、樹が十分に育っていない幼木時の管理である。通常の管理をしていても必ず何割かは大きく育つ前に枯れてしまうので一本しか植えない場合は細心の注意を払う必要がある。樹が小さいときは病気や虫に十分注意しないとすぐに被害を受けてしまう。 また、収穫した果実を「商品」としてではなく、「自分で実を楽しむ」とした場合でも、個々人の感覚次第で、「収穫できる」数は大きく変動するかと思われる。瀬古澤助教によると、生物資源学類における収穫実習においても、針先ほどの小さな病斑がある果実でも食べるのは嫌なので収穫しないという学生もいれば、鳥につつかれている果実を平気で食べてしまう学生もいるそうだ。薬剤散布や鳥獣害対策をしない場合は、ほとんどの果実が何かしら障害を受けることになると思われるが、そのすべてが食べることの出来ない果実ではない。そのような果実を収穫数に含めるかどうかで、収穫物の量に大きな幅が出るかと思われる。 次に、以下に十分な手入れ(基本的な手入れに加え、薬剤散布、施肥、鳥獣害対策)を行った場合に見込める収穫量を記す。 1) ジューンベリー 花木としての利用が多いため果実収量を統計的に表した資料は得られなかった。 2) 夏みかん 成木に達するのは植え付け8年後以降である。 管理が良好な場合(剪定、摘果、農薬散布10回以上、施肥など通常の栽培)、 樹1本あたり45kgの収穫が見込まれる。 果実1個あたり280gとすると 45kg / 0.28kg = 約160個/本 となり、果樹1本あたり160個程度の果実が収穫可能である。 3) フェイジョア 結実は早ければ3年後、十分に実がなる成木に達するのは約12年後である。 樹50本あたり2500kgの収穫量が標準の目標とされているので果実1個あたり80gとすると 2500kg / 50本 = 50kg/本 50kg / 80g = 625個/本 となり、果樹1本あたり625個程度の果実が収穫可能である。 3.4-3 果実の活用夏みかん、フェイジョア、ジューンベリーの三種類とも生食が可能だが、果実はその手入れの度合いが如実においしさの度合いに直結するため大学で生徒が管理することを考慮すると、生食で美味しいレベルまで育てるのは難しいのではないかと考える。そこで生食が難しい場合の生食以外の果実の活用法を調査した。1) 夏みかん 食用レベルの品質の場合、そのまま食すほか、ジャムやお菓子、ドライフルーツや料理などに活用できる。 豚肉と夏みかんを一緒に煮込んだり、サバのマリネ、オレンジを使った焼き菓子、ポン酢にしたりして食べられる。 非食用の用途としては、お風呂に入れることで肌がすべすべになるほか、皮を掃除に使う、ポプリ(室内香)を作るなどが考えられる。 2) フェイジョア 生食の場合は種類によって味は異なるものの基本的に甘くておいしいものとなる。 加工する場合、ジャム、ゼリー、フェイジョア酒を作るほか、パンを作るときに混ぜるなどが挙げられる。 フェイジョアだけではなくりんごやレモンなど他の果実と共に加工すると美味しいものとなる。 3) ジューンベリー 生食の場合、皮と種のシャリッとした新鮮な食感をたのしめる。また冷凍して保管することもできる。 加工する場合、ジャムやフルーツソース、サワーなどが考えられる。 3.4-4 実った果実についてのまとめ一本の果樹からの収穫数は人々の主観による品質にもよるが万人に受け入れられる水準の果実を一定量つくり販売することは厳しいと思われる。そのため管理に参加してくれた人が自分で食べる、または使う分だけ収穫物を持ち帰ることができるというルールが最も現実的だと考える。今回は学生が果実を食べることよりも果樹を学生の生活空間に組み込むことで周辺のみどりを楽しくすることが目的であるので、収穫数が少ないとしても管理してくれた人たちの分が確保できる程度であれば良いと考える。また年月を重ね管理方法の確立や樹木の成長と安定を図ることができればコンスタントに収穫することも可能になるだろう。3.5 果樹あるストリートの設置3.5-1 「果樹あるストリート」概要天の川、石の広場、松美池、大学会館、体芸食堂裏の5箇所にそれぞれシンボルとなる樹木を植え、景観の改善、人々の憩いの場として空間を提供できるようにすることを提案する。より多くの人に果樹を楽しんでもらい、憩いの場として機能させるため、かつ管理の面から以下の2条件を必要と考えた。1) 「人通りが多い」こと 2) 「変化に乏しいみどり」によって構成されていること 以上より果樹を植える地点と樹種を示したイメージが図3.2である(地図「google map」より引用)。これら5地点を結んだものを「果樹ある(カジュアル)ストリート」とする。  3.5-2 各地点概要石の広場には采配木の別名を持つジューンベリーを据えリーダーシップの象徴とする。采配木とは戦の指揮に用いられる道具である。「Imagine The Future.」で掲げられているように筑波大学生が未来へのフロントランナーとなってほしいという願いをこめこの空間を「ジューンベリーダー」と名づける。図3.3はこの概要を示したものである(左「ナチュラルガーデン南阿蘇」中「Wikipedia-采配」右「筑波大学HP」よりそれぞれ引用)。 通行者の多い松美池にはかおり風景百選にも選ばれる夏みかんを配置し香りたかき空間とする。自転車で通過することが多い松美池前であるが夏みかんであればその香りを全身で味わうことができる。この空間を「まつみかん」と名づける。 図3.4はこの概要を示したものである(左「串間んしょちゅ屋おかみカントリー通信」中「HONDA:自転車の子供」右「筑波商事:大学紹介」よりそれぞれ引用)。  体芸食堂裏には自由な刈込デザインが可能なフェイジョアを配置し、フェイジョアのもつ創造性と表現者の卵の集う空間イメージとを連携させる。 果樹と芸術が共存するこの空間を「フェイジョアート」と名づける。図3.5はこの概要を示したものである(左「ニュージーランドの芝刈り人」中「Wikipedia-筑波大学」右「おかあさんのお菓子日記」よりそれぞれ引用)。  なお、天の川と大学会館ではそれぞれ既存の樹木である梅とソメイヨシノを活用することでこの提案の即効性と既存の植生との調和を目指すものとする。 空間の提案例として、石の広場の植込みにおける空間創出を以下に示す。該当地を写真により示したものが図3.6(山根優生撮影)、空間構成のイメージが図3.7(諸橋彩香イラスト)である。ジューンベリーを植えるこの地点にはベンチやテーブルの設置で勉強、食事、会話などを楽しめる空間として提供する。  3.5-3 提案の効果この提案の目的はキャンパス内に果樹を植え、「変化のあるみどり」を作り、より豊かな大学環境を創造することである。そこで、実際にどのような四季の景観変化が見られるか、修景写真を用いてシミュレーションを行った。以下の図3.8は石の広場における提案を実現した際に見られる季節ごと景観をシュミレーションしたものである(山根優生撮影、加工)。これを見ると、四季の変化に応じてジューンベリーの木がその花や実をつけ、景観に色の変化を加えていることがわかる。このことからわかるように、果樹を植えることにより石の広場が季節によって変化に富んだ空間となっているといえ、我々の目的は達成できると考えられる。  3.6 実現性の検討3.6-1 必要コストの概算石の広場の空間整備について、この提案にかかる必要コストの概算を表3.2に示した。 大学からのコスト面の援助が期待できるか、2013年6月18日(火)に筑波大学施設部施設環境課の中島景行係長にヒアリング調査を行った。お話によると現時点での予算確保は難しいとのことであった。一方で、最近は木の伐採が多く新規植樹を考える必要が出てきたこと、石の広場については提案のように芝生化することで他の芝生と同時管理が可能となり現状に比べて手間が軽減されること、時期や予算の執行状況によりコスト面でサポートできる可能性があることなど提案の実現にポジティブな意見も得られた。以上より将来的に大学側から石の広場の整備に関する費用を調達できる可能性があるといえる。 また、他の2地点(松美池、体芸食堂)についてもコストの検討を行ったものが表3.3である。これらについては既に芝生が整備されており石の広場ほどの大規模改修は不要であるため石の広場で試算したコスト金額と比較して規模は小さいものとなった。  |