本実習の目的 研究のフロー 既存事例 調査Ⅰ 調査Ⅱ 提案 まとめ・考察 謝辞 参考文献

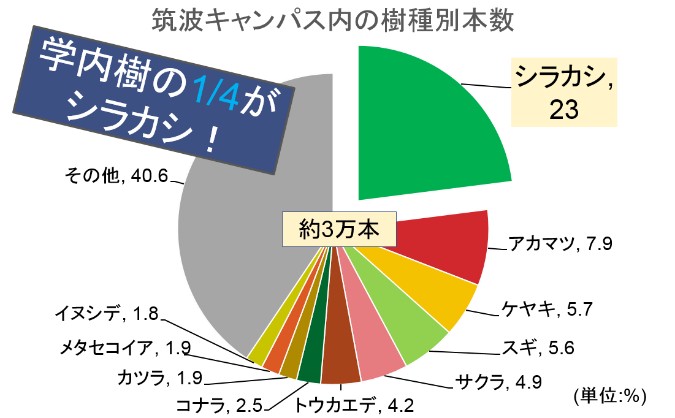

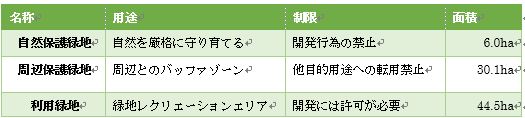

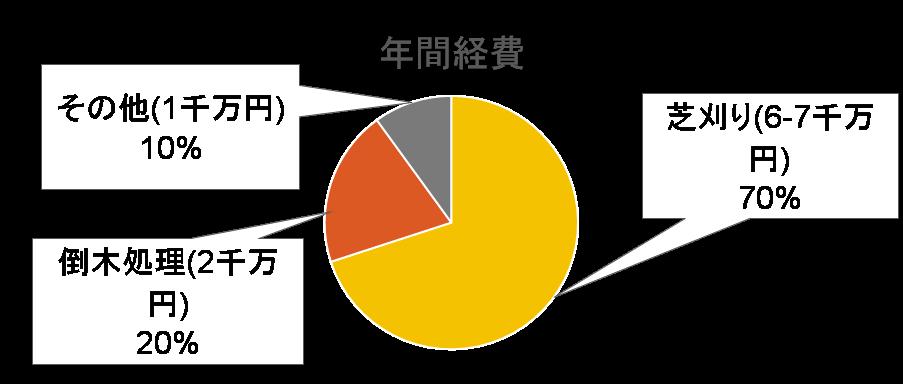

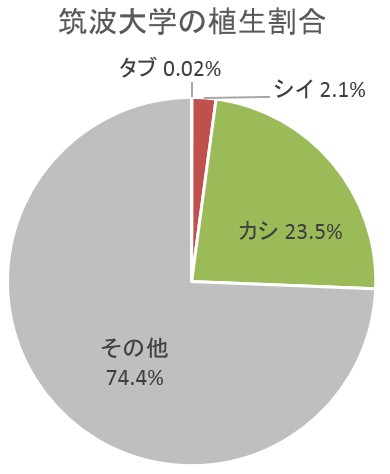

2.2 みどりの現状調査2.2-1 調査の目的と方法 本調査の目的は筑波大学のみどりの現状(管理状況、植生等)を把握し「変化に乏しい印象」の原因を解明することである。 1.文献調査 学内植生の現状調査のため、「筑波大学 樹木調査図2.(エリア別)」(非出版物).を用いて調査を行った。また、1985年当時の植栽計画について「筑波大学の施設・環境計画」.(1985)を用いて調査を行った。 2.ヒアリング調査 筑波大学のより詳しい植生の把握のためヒアリング調査を行った。日時は2013年5月10日(金)、対象は筑波大学施設部施設環境課の中島景行係長と芸術専門学群・環境デザイン領域鈴木雅和教授の2名である。 2.2-2 筑波大学キャンパス内における樹木総数及び各樹種別割合 「筑波大学樹木調査図2.(エリア別)」により筑波大学筑波キャンパス内において約190種31,108本の樹木が確認された。各樹種の割合を円グラフで表したものが図2.5である。  図 2.5:筑波大学キャンパス内の樹種別割合 この図から全体の樹木における23%(全体の4分の1)がシラカシという樹木であることが判明した。これはすべての樹種の中で最も高い割合である。なおシラカシとは常緑広葉樹として一年中緑色の葉を茂らせており、防風樹や防塵樹などに利用されることの多い樹木である。これらの特性から木の陰が濃くなり地面への日射を妨げ他の植物の成長を妨げるほか、花も図2.6(「樹木との出会い」より引用)のように一般に鑑賞に供されるような彩りのあるものではない。  図 2.6:シラカシの花 2.2-3 筑波大学保護緑地 「筑波大学の施設・環境計画」などによると筑波大学筑波キャンパスには「自然保護緑地」が存在する。これは緑地保護のために開発を規制している土地である。表2.1は3種の保護緑地をまとめたものである。これに該当するエリアでは下草刈りも満足に行われていない場合があるのが現状である。  2.2-4 管理の現状 大学施設部による屋外環境整備にかかる費用は図2.7に示す通り合計約1億円である。間伐など植生管理の実現には多大な費用・時間と手間がかかり現状での着手は難しいとのことであった。  図 2.7:筑波大学施設部 環境整備費年間内訳 2.2-5 1985年当時の植栽計画とその影響 1985年当時の植栽計画は以下のとおりである。これより潜在自然植生を用いた密植による植生整備の計画が存在したことが明らかとなった。 1) 潜在自然植生の構成種であるシラカシを中心とした植樹の計画があった。なお、潜在自然植生とは人間が一切の干渉を停止した際に現状の立地気候から生まれる植生のことである。 2) 文部省が基準として定める適切な植栽密度の4倍の数値(0.25本/㎡)を大学独自で設定していた。 以上により、当初の計画では潜在自然植生を再現し、より自然状態に近い景観をつくろうとしたことが分かった。またシラカシ中心の植樹と基準値を上回る高密度での植樹により筑波大学内の植生は単一の樹種が大きな割合を占める単一的な密生林となり、多様性が無く緑色が視界の多くを占める景観が形成されるだけでなく、林の下部に光が差し込まず、その他の多くの樹木の成長の妨げになり他のさまざまな木々の生長を妨げるという悪循環に陥っているのである。 2.2-6 宮脇理論と筑波大学の植生 宮脇理論とは横浜国立大学名誉教授宮脇昭博士が提唱している潜在自然植生を効果的に利用した植樹方法であり、潜在自然植生を中心に20種類以上の樹種を選定し、更に3 ~4本/㎡の植樹という混植・密植方式により病虫害や風水害に強い豊かな森を短期間で形成するというもので、筑波大学筑波キャンパスの存在する北関東地域ではシイ・タブ・カシ等の潜在自然植生構成種を同割合で植樹することが推奨されているが、現在の筑波大学では図2.8に示すとおりカシ23.5%、シイ2.1%、タブ0.02%と樹種のバランスがとれておらず計画が失敗していたことが明らかとなった。  図 2.8:筑波大学 潜在自然植生構成種割合 2.2-7 みどりの現状調査まとめ 筑波大学は当初の緑地計画において「ありのままの自然景観」を目標としていたが、それにより現在さまざまな問題が発生していることが判明した。過度の密植によって樹木は栄養不足になって弱り、弱った樹種は淘汰され、更にシラカシが生い茂る。こうして当初目的としていた潜在自然植生を活かした植栽は失敗し、その結果としてみどりの多様性に欠ける景観が生まれた。これが「変化に乏しい」と感じる景観が形成された背景である。また広大な土地を保護緑地と指定したためその維持管理に膨大なコストが生じ、また隅々まで手が回っていないという状態を生み出すこととなった。 |