社会的ジレンマ班 第三エリア 学生食堂 混雑改善計画 ~混雑とは、避けられるもの~

都市計画実習2010

1社会的ジレンマについて

社会的ジレンマの説明 藤井聡先生の本を参考に・・・

3掲示・配布したもの

私たちが、3A棟内に掲示したものの紹介☆

3学食堂実態調査

私たちは、3学食堂がどのように利用されているのかを調査した。具体的には3学食堂出口調査、食堂利用時間計測、食堂内滞留人数調査の3つの項目について調査した。基礎知識として、3学食堂には149席の座席があり、昼の時間帯には約500食の売り上げがあるということを記しておく。

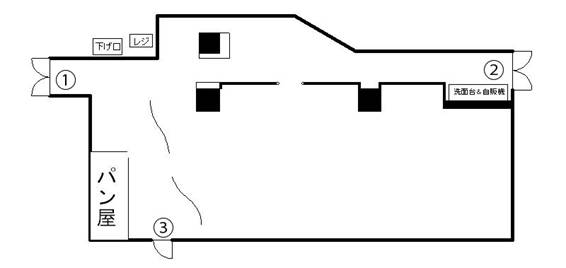

まず4月26日(月)11:00~12:00に行った3学食堂出口調査について。我々の考察から利用者が多いにも関わらず通路が狭いということが挙げられていたが、実際にその通路は混雑時にはどれほどの利用があるのかについて、実態を知るために行った。これは昼休みの時間帯に3学食堂を通行する人数を食堂にある3つの扉についてそれぞれ計測し、5分ごとに集計したものである。その結果、図中の1番扉については昼休み時間中に430人前後の出入りがあり、出入りともに3つの扉の内で最も利用が多かった。また我々が予想した通り、11:25から11:30の間に出入りした人数が最多となり、大きなピークの山を観察することができた。これは1番の扉は3A 棟の中央階段につながるものであり、授業が終わった後に3学食堂に来る人の利用が多かったことと、3番扉から名店街側に抜ける通過利用も多くあったからでないかと考えられる。次に2番扉は、他の2つの扉と違って出入りの人数に大きな違いが表れた。扉から入った人の数は283人であるのに対し、出た人の数は154人であった。これは授業が終わり、食堂に入るときにはこの扉は利用されているが、食事を終え食堂を出る際には、食器の下げ口が1番扉側にあることもありあまり利用されていないからだと考えられる。最後に3番扉は200人強の出入りがあり、大きなピークの山はなく、時間内はほぼ一定の通過量が続いていた。これは3番扉が外につながる扉であることや、扉の幅が1番、2番扉より狭いものであることから、利用は多くなかったのだと考えられる。

2つ目の5月10日(月)に行った食堂利用時間調査は、我々が昼休みに食堂に来た利用者をランダムで21サンプル選び、その利用者が座席をとってから注文を終えて席に戻り、食事を終えるまでの時間を計測したものである。この調査の結果、3学食堂利用者の平均食事時間は12~13分、座席を占有していた平均時間は約19分となった。この数字から考えると、50分ある昼休みの時間のうちで、一つの席あたり二組の利用が可能であるという結論を導き出せるということがわかった。

3つ目の食堂内滞留人数調査は、出口調査と同じ4月26日(月)に行った。これは食堂内を定点から写真撮影することで、その区域にどれほどの人がいるのかを観察し、混雑状況を把握するために行った。その結果11:35~40にかけて食堂内に急激に人が増加している一方、11:45~50には急激に人が減っていることがわかった。

これら3つの調査の結果から、やはり3学食堂には11:30くらいに利用のピークがあり、その時間にはひどい混雑が発生しているが、その少し後の時間には人が減るということが明らかになった。また私たちはこの結果からピークが終わった時間から食事を始めても、食堂利用者の平均食事時間から考えると昼休み中に昼食を終えることができるのではないかという仮説を立てた。

事前アンケート

実態調査では学生の食堂利用時間の客観的データが得られたが、実際に利用者は3学食堂の混雑についてどのような意識を持っているのかについてアンケートによる調査を行った。

日時:5月12日~5月14日

対象:都市解析、数学科指導法、経済原論を受講している学群生(有効回答数:230)

調査内容:食堂利用時間、混雑度認知、問題認識の有無。

主なアンケート結果は以下の通り。

学生食堂を利用している学生対象のアンケート〈サンプル数:230人〉 (アンケート結果の抜粋)

Q. 普段、食堂を主に利用する時間帯はいつですか?

図:主な食堂利用時間 (縦軸:人数 横軸:時間)

11:30~35に36人、11:35~40に55人、11:40~45に33人、と2限終了後に食堂を利用する人々が多いことが判明した。50分の昼休みのうち、前半に利用客が集中することで混雑が発生していることがわかった。

学生食堂で混雑を「とても感じる」と回答したのは全体の80%

Q. 混雑原因と考えているのは何ですか?(複数回答)

・座席数が少ない :122人

・食堂の人気がある :93人

・食堂が狭い :86人

・昼休み自体が短い :84人

上位の理由に挙がったのは、座席数やスペースなど収容人数の少なさだった。また、料理を作り置きしないで提供することで、できたてが食べられることによる人気や、50分の大学の昼休みの長さが、学生の利用集中を促しているのではないかという意見が多かった。

Q. 食堂の混雑に巻き込まれないために、普段から何かに取り組んでますか?

・はい :111人

・いいえ :117人

・無回答 :2人

回答を得られた人々の中では、混雑回避のために行動を起こしているのは約半数という結果だった。

Q. 混雑回避のために取り組んでいることは何ですか?(「はい」111人中)(複数回答)

・食べる時間帯をずらす :61人

・食堂を利用しない :36人

・次の授業の教室で食べる :20人

混雑回避に取り組んでいる人のうち、既に食べる時間帯をずらしている人が半数以上にのぼった。その他、そもそも食堂を利用しなかったり、テイクアウトの食べ物を持って次の授業(3限)の教室で食べたりする人もいた。

Q. 混雑回避のために何も取り組まない理由は何ですか?(「いいえ」117人中)(複数回答)

・次の授業がある :63人

・昼食を取りに行く時間が他にない :34人

・お腹が空く :33人

・友達がそこで昼食を取るから :17人

次の授業(3限)があって、その関係で他に昼食を取りに行く時間がない、という人が大半を占めた。また、単純にお腹が空くので昼食をとりたいという人や、友達がご飯を食べるので一緒に昼食をとるという人もいた。これらの理由が昼休みにおける食堂の混雑を発生させていることがうかがえる。

Q. 学食に、ピークの時間帯があることを知っていますか?

Q. ピークが分かれば、食事の時間をずらそうと思いますか?

図:学食混雑のピークと認識

半数近くの人が「ピークを知っていて、食事の時間をずらしている/ずらそうと思う」と考えていることがわかった。またピークを知らないが、ずらそうと思っている協力行動者もいれば、ピークを知っているにもかかわらず、ずらそうと思わない非協力行動者も存在することが判明した。

事前アンケートの結果、食堂を利用している人のうち、

①「ピークを知らない人々」に対して、昼休みの食堂には混雑のピークが存在して、その時間を過ぎれば快適に昼食をとることができるという情報提供をする

②「ずらそうと思わない人々」に対して、心理的に働きかけをおこない、ピーク時間帯に食べることを避けて、協力行動を生み出してもらう

ことによって、食堂の混雑を緩和することができるのではないかと考えた。