社会的ジレンマ班 第三エリア 学生食堂 混雑改善計画 ~混雑とは、避けられるもの~

都市計画実習2010

1社会的ジレンマについて

社会的ジレンマの説明 藤井聡先生の本を参考に・・・

3掲示・配布したもの

私たちが、3A棟内に掲示したものの紹介☆

3学食堂での実験実施 実験内容

第3学群の食堂における混雑の改善をはかるため、社会的ジレンマの解決法である

「心理的方略」と「構造的方略」のふたつの方略を行うことにした。

まず「心理的方略」という観点に基づく実験では、食堂の混雑にピーク時間が存在することを食堂利用者に認知させ、ピークを避けるような協力行動を促すポスター、チラシ、三角柱広告を作成し、掲示・配布した。ポスターについては、食堂内、3A棟内のエレベータホール、トイレに掲示し、チラシは事前アンケートを行った授業で配布、三角柱広告は食堂内の各テーブルに設置した。 (ポスター等の掲示したものは、ここをクリック!)

次に「構造的方略」であるが、本来の構造的方略の方法は賞罰システムの導入などであるが、今回の3学食堂における実験ではこのようなものは不適切であると考え、構造的方略の代替として「機能改善」を行った。具体的には扉の開放、机の配置換え、ピットシステムの3つのものを行った。

「扉の開放」

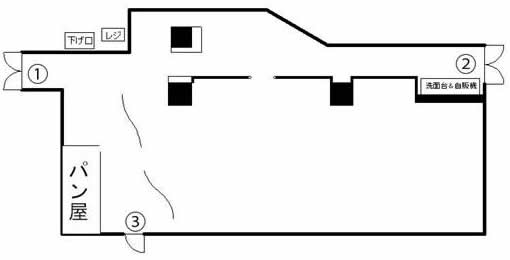

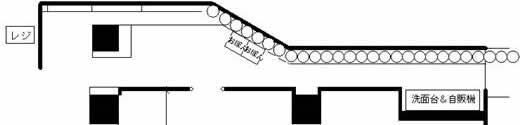

これは食堂にある扉を開放し、通行をスムーズに行えるようにしようと考えたもので、図1の1番と2番の扉を開放した。特に2番の扉については、注文を待つ行列が扉によってU字に折り返しているという状況があり、これを解消させるという目的もあった。

「机の配置変え」

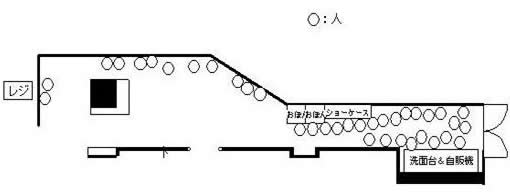

これは従来は食堂内には、窓側に6人掛けと4人掛けの机をつなげた10人掛け、島テーブルとして6人掛けの机が配置されていた。しかしこの配置だと、窓側の奥の席など狭い通路を長く通らなくてはならない席が多く不便なのではないかと考えた。そこでこの実験では4人掛けの机を島テーブル側に移動させ、窓側を6人掛け、島テーブルを10人掛けとした。このような配置にすることで10人掛けの机には両側に通路ができることになり、狭い通路を長く通らなければならない席が減少した。 (図2・3)

これは注文を待つ行列を整理し、狭い通路が混沌とした状態にあるものを改善しようと考えたものである。そのために、まず狭い通路にあったショーケースを撤去、メニューについてはサンプル写真による掲示を行うこととした。またおぼんについても通路が少し広がったところに移動させた。そして通路が広がったところに、並ぶ場所を明確化させるために床にテープを貼り付けた。注文カウンター周辺ではメニューごとにどこで注文するのかを明示した。カウンターにはおぼんの大きさに合わせてテープを貼り付け、列を詰めて並ぶように訴えた。ちなみに注文カウンター付近の人の流れがF1のピットの様子と似ているため、私たちはこれPIT SYSTEMと名づけた。 (図4・5)

図説

図1 扉の番号付け

図2 実験前配置 図3 実験中配置

図4 実験前の人の待ち行列

図5 実験中の人の待ち行列