まとめ

実現可能性

実現可能性

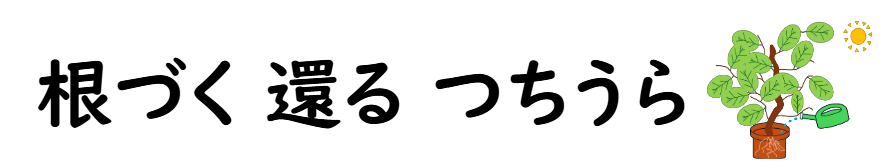

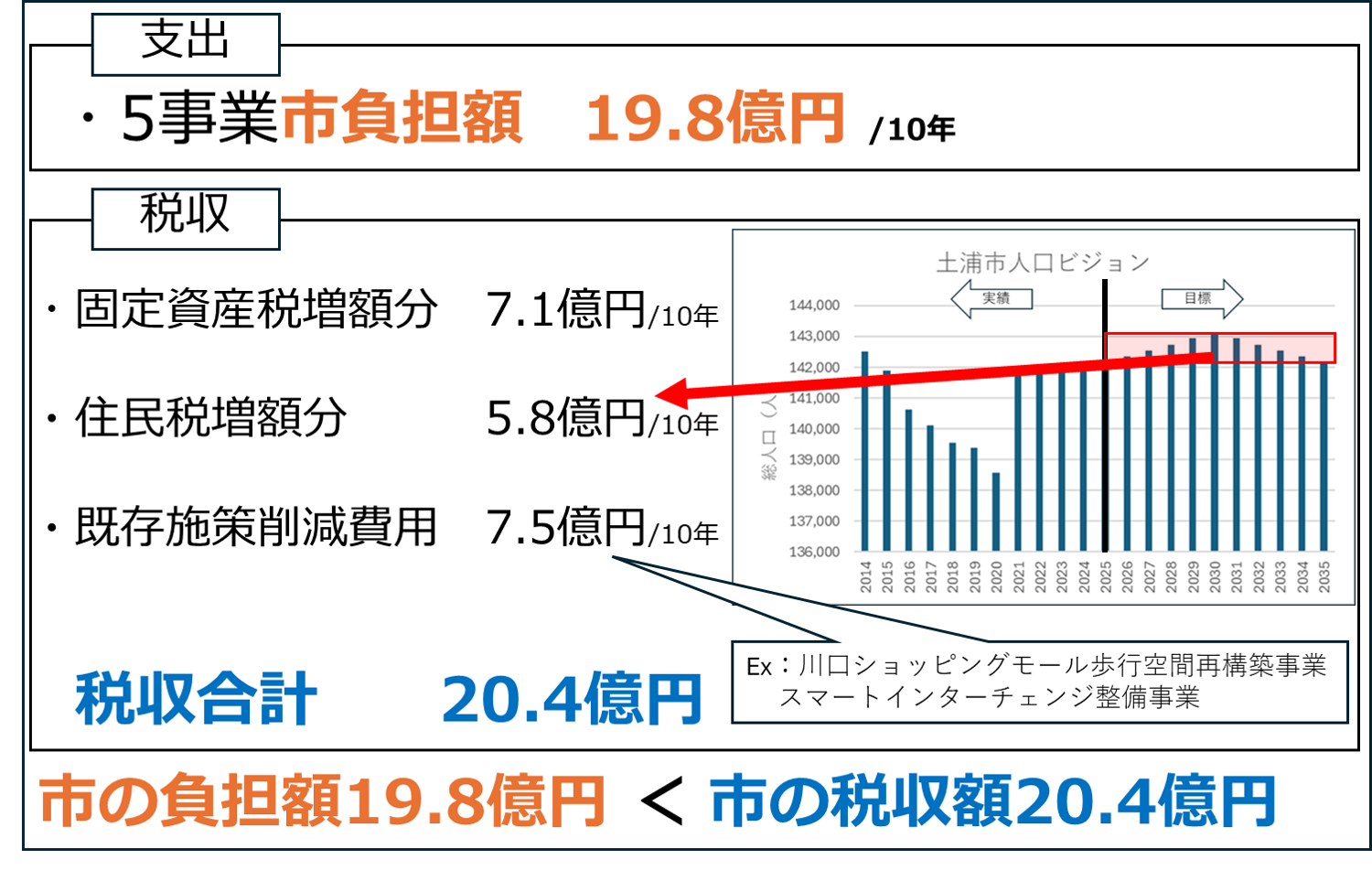

5つの施策にかかる費用は図で示すように10年間で19.8億円となります。物流について、土浦市の役割は企業の誘致であり、実際の用地買収・耕作放棄地の買収・施設の建設はコンペにより選ばれた事業者が行うため、土浦市の支出は0円として計算しています。市街地再開発については、再開発事業として実施することにより市が投資する金額が10.5億円となるため、この金額が市負担分として計上されます。カーシェア推進事業については運営主体がNPOであり事業としては毎年410万円の黒字を計上する予測となっているものの、初期投資に関しては市が補助を行う形で関与するスキームとなっていることから2,030万円の市負担となります。防災については、災害輸送道路としての災害へ対するハード整備を強化するために電柱の地中化事業を行うことにより国からの補助金が出るため、総事業額から補助金を差し引いた9億630万円が赤字として計上されます。

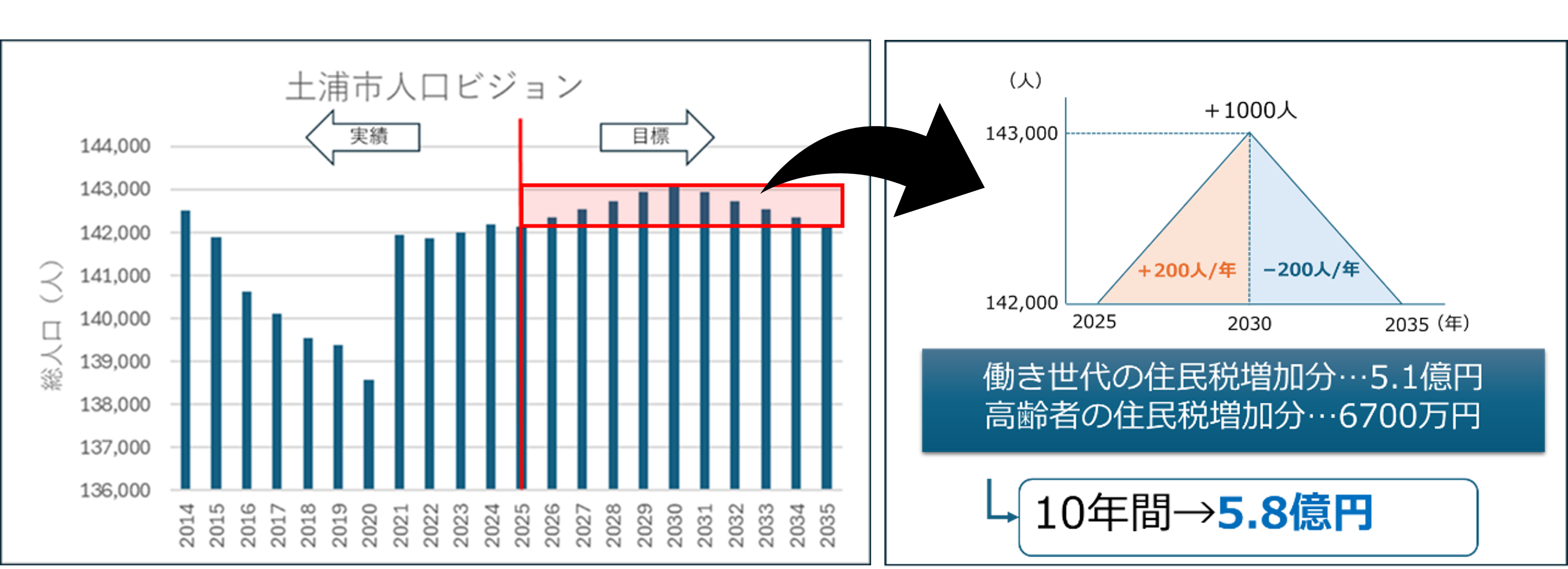

一方、物流施設・食品加工センターの誘致により、現状、農地である土地からの転換を実現することによって、現在よりも固定資産税が10年間で7.1億円上昇することが期待されています。また、本マスタープランでは、人口ビジョンを図のように2025円から2030年にかけての5年間は毎年200人の増加を目指しており、また、2030年から2035年にかけての5年間は毎年200人の人口減少に転じると想定し、10年後の2035年に現在の土浦市の人口と同水準を維持していることを目標としていたため、仮に現在の人口が10年後までの毎年一定であり一切の人口増減が発生しなかった場合に比べて、現在から2035年までの10年間に増加していた人口は図で示す三角形の部分になります。そのため、この三角形の部分についての住民税の増額が期待されます。住民税が所得に応じて課税されることに留意し、働き世代と高齢者世代に分けて、実際に増加が見込まれる住民税の費用を計算すると、10年間でそれぞれ5.1億円、6,700万円となることから合わせて10年間で5.8億円の増収が見込まれます。

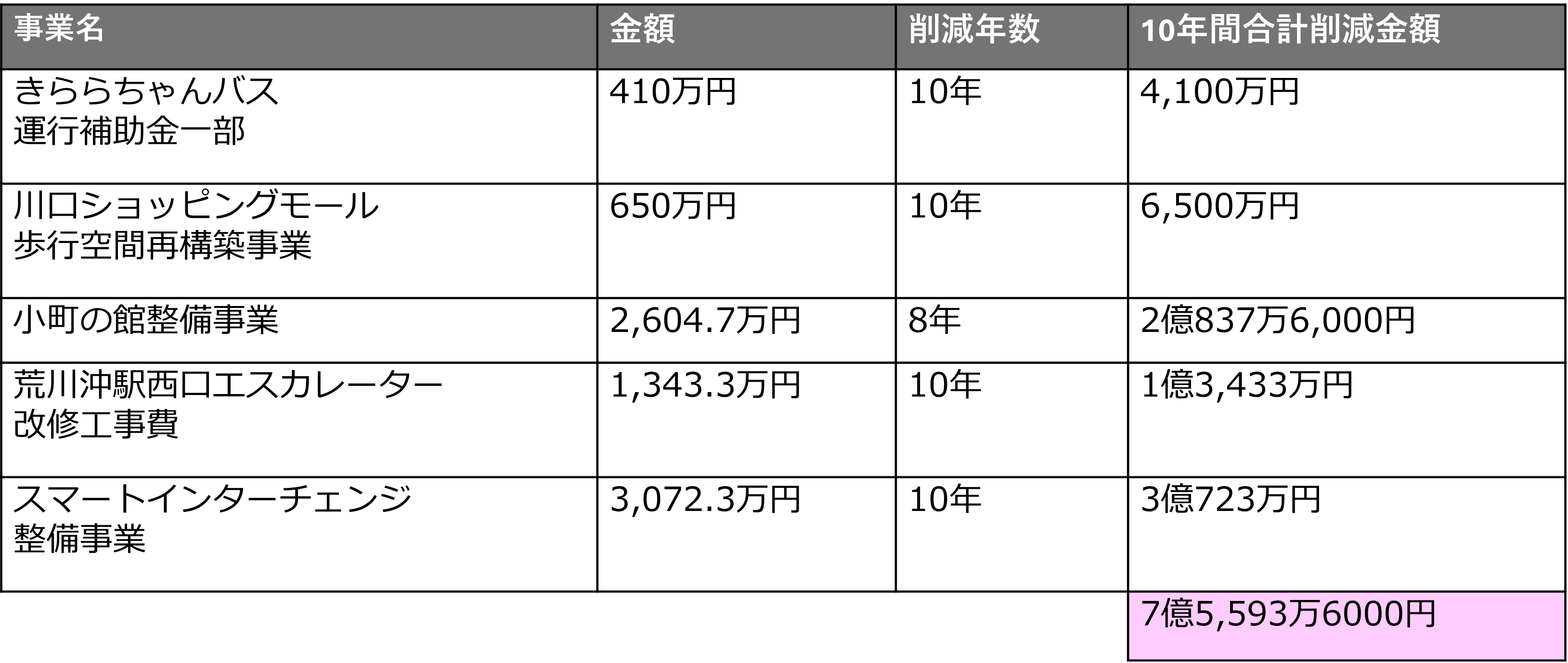

また、今回提案した事業により、現在土浦市が税金を投入している事業の中で不要になるもの、また事業の終了が見込まれ今後不要になる事業が複数存在します。図はそれらの事業と令和6年における予算額、10年間のうちの削減可能年数、10年間の削減金額の合計を示したもので、以下に削減理由を述べます。「きららちゃんバス運行補助金一部」の削減については、現在、NPO法人「まちづくり活性化土浦」が「きららちゃんバス」を運行し、市は赤字分の補填を行っています。しかしながら、先のカーシェア事業はNPO法人「まちづくり活性化土浦」が主体として事業を行うことを想定しており、カーシェア事業によって毎年410万円の黒字が見込まれることから、この黒字分を「きららちゃんバス」の赤字補填に回し、それにより市が出していた赤字補填分の一部である410万円について、市が補填する必要がなくなることから、向こう10年間、毎年410万円分を補填する必要がなくなり10年間で4,100万円の削減が可能になります。「川口ショッピングモール歩行空間再構築事業」については、今回事業提案を行ったモール505の再整備により達成されることから今後10年間支出を抑えることが可能となり、10年間で6,500万円の削減が見込まれます。「小町の館整備事業」については、駐車場整備が現在行われており、仮に今後2年間事業が続いたとしても3年後以降からは費用が不要になることが想定されることから8年間分の費用負担が不必要になると考えます。「荒川沖駅西口エスカレータ改修工事費」については、今後10年間の費用負担が不必要になることが想定されるため、10年間で1億3,433万円の費用負担が不必要になると考えられます。「スマートインターチェンジ整備事業」については、本マスタープランにおいて、新土浦スマートインターチェンジ(仮)周辺の開発を行うため、既存の施策に当ててある費用を新SIC周辺の開発に充てることとして考えました。

以上より、5つの事業にかかる費用は19.8億円であるのに対し、本事業により固定資産税が7.1億円あげること、本マスタープラン人口ビジョンより人口増加分の住民税が5.8億円上昇すること、既存の土浦市の施策に係る費用のうち7.5億円分が不要となることから、これらを合計すると20.4億円となり5つの事業にかかる費用を上回ることから実現性があると言えます。

まとめ

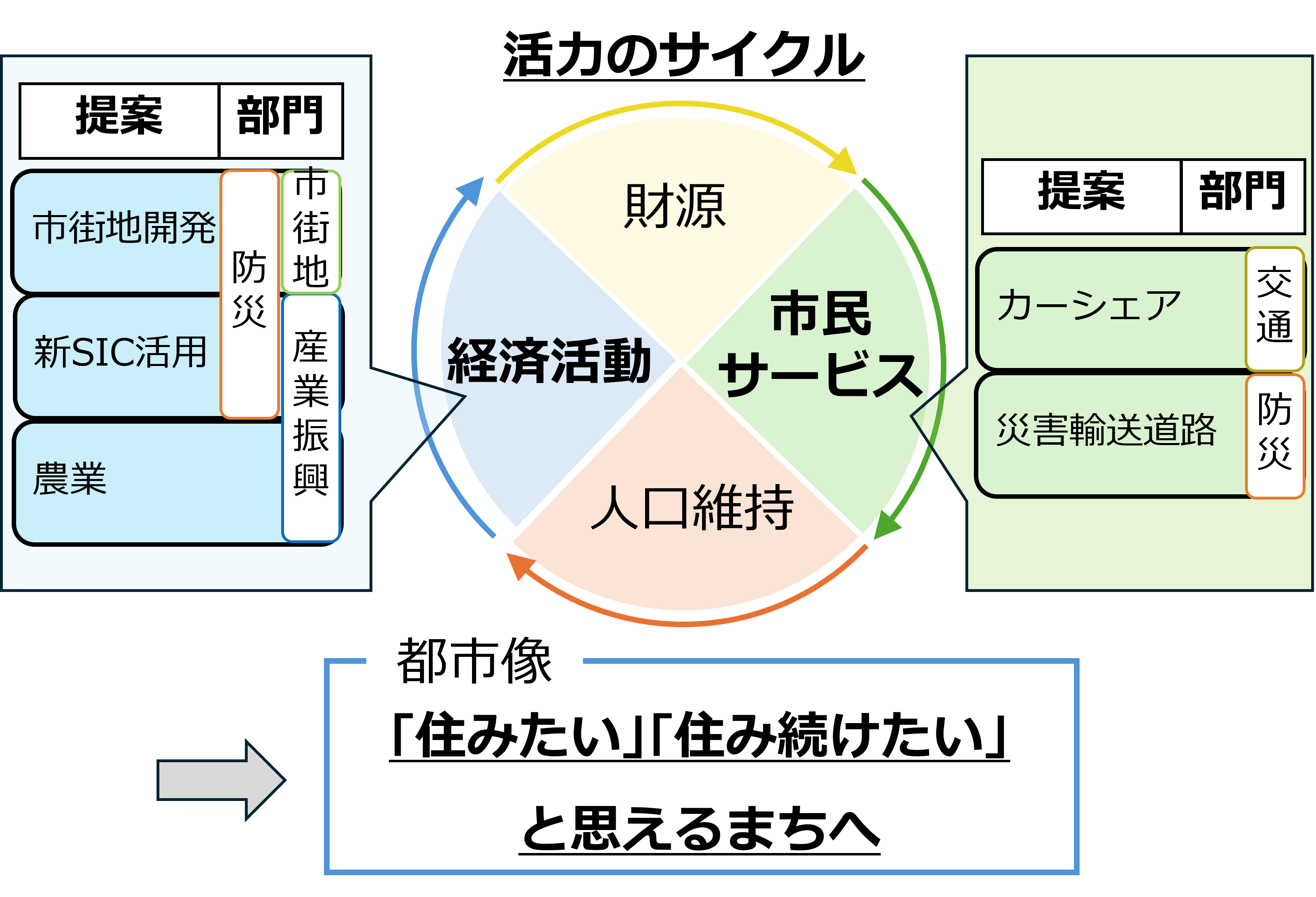

以上の提案により、物流施設の誘致や市街地再開発事業へ予算を投資し、その事業によって増加する税収を財源としてカーシェア推進事業初期投資等の市民サービスの拡充を行うことにより人口維持を図り、それにより人口減少による経済の衰退の発生を抑制することによって、現在の経済活動と同水準を維持することが可能となることから、現在通りの財源を確保することができるため、自立して土浦市における活力向上のサイクルを回し続けることが可能となります。それによって、土浦市の大きな課題であった人口減少と基金の減少を食い止めることができるため、本マスタープランで目標としていた都市像「住みたい」「住み続けたい」を実現することが可能となります。