新SIC周辺の土地利用

背景

背景

土浦市を通過する常磐自動車道には、現在、図で示した箇所に新スマートインターチェンジ(SIC)の設置計画が存在します。今回、新スマートインターが設置される場所はアクセス性が広域・市内周辺地域の両側面から良くポテンシャルが高い立地であるため、それら特徴を生かした新たな土地利用を促進し、経済を活性化させる地域とすることを考えました。

新SICができることによるメリットとして、一般的にアクセス性の向上が挙げられますが、今回、新SICが設置されることに伴い、広域アクセス性・市内周辺地域アクセス性の向上の2つの観点からメリットが存在します。まずは、広域アクセス性についてですが、今回SICが設置される場所の近くには常磐自動車道と圏央道の交わる地点であるジャンクションがあるため、常磐自動車道と圏央道を用いた広域アクセス性の向上が期待されます。具体的には、常磐自動車道を用いることにより、国内の最大の市場である東京圏に容易にアクセスすることが可能となるほか、圏央道を用いることにより、栃木や群馬といった北関東各地へのアクセス性も期待されます。また、常磐自動車道を北上することにより、水戸や日立、水戸といった茨城県・福島県の各地へのアクセスも容易になることが期待されるほか、圏央道から東北自動車道に入ることにより、東北地方各地と土浦市の繋がりをさらに強くすることが可能となります。市内周辺地域へのアクセスに関しても今回SICができる位置が土浦市のほぼ中心であることから、神立やおおつ野といった土浦市北部、新治地域等の北西部、土浦駅周辺の中央エリア、南部の荒川沖周辺といった市内各地へのアクセス性が高い場所であるほか、土浦学園線を用い、茨城県南部最大の都市であるつくば市へのアクセス性の高い場所でもあると言えます。

しかし今回、新SICが設置される場所は、現状、用途地域が未指定の状況であり、周辺部についても同様となっています。そこで、新SIC設置予定地付近の土地利用の方針を策定することを通して、先に挙げた立地ポテンシャルを活かしながら、土浦市の課題解決を実現する地として整備する必要があると考えました。

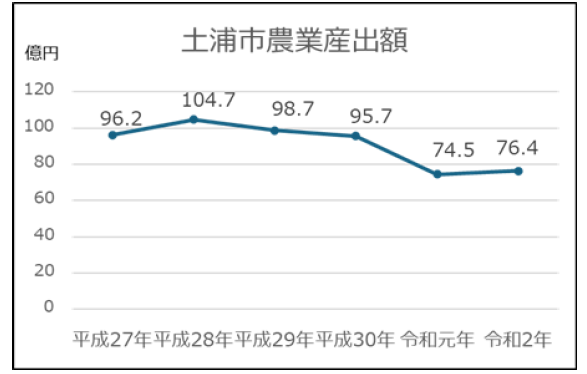

現状、土浦市の主要課題の一つに、農業の課題が挙げられます。図は土浦市の農業産出額の推移を示したものであるが、年によって産出額の上限はあるものの、全体としては減少傾向にあります。そのため、農家の販路拡大をすることにより、新治等の農業の強みを活かした産業振興を行う必要があると考えました。また、茨城県の県南部は茨城県内でも上位の農業産出額を誇る都市が多く、県内南部は「農業の宝庫」であると考えられ、茨城県南部の農業の強みを活かすことは新SIC設置による効果を高める上で有益であると言えます。

提案

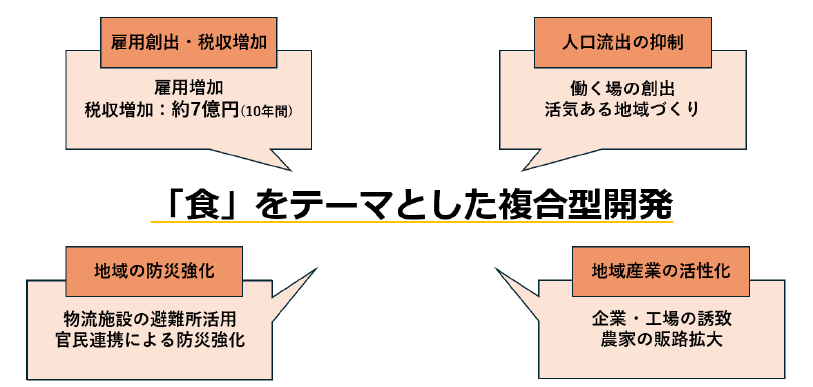

背景から、「食」をテーマにした複合型開発として、我々は茨城県県南の豊かな農産物を運ぶ物流施設と土浦産の食材を使用した食品加工センターの建設を考えました。またここで、複合型施設をより地域に開かれた施設にするために、土浦市内の学校からの工場見学や市民に対して工場見学の機会を作ることを条件として食品加工センターを誘致します。

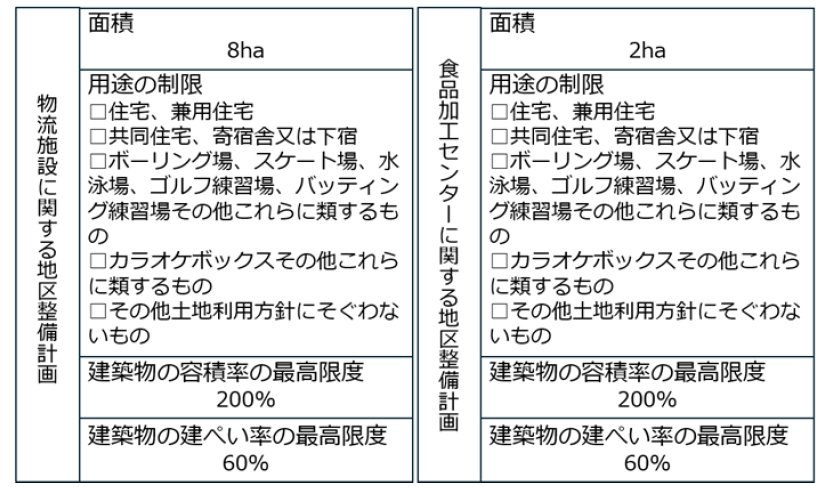

複合型施設の建設地案は図のようになっており、市として民間の物流施設と食品加工センターを誘致するために以下の図ような地区計画を作成しました。

複合型開発予定地周辺は、洪水時の避難場所への距離が遠く、宍塚大池周辺の森林によって避難経路が制限されており、洪水に対する防災機能が整っていない地域となっています。そのため、建設する物流施設は盛り土でかさ上げすることによって避難所として活用することとします。したがって、今回の施策では民間の物流施設建設会社と土浦市の官民連携事業によって、周辺地区の防災機能の強化をはかります。

また、提案では農地を複合型施設建設地としているため、土浦市の重要な産業である農業の促進と相反する施策となってしまうことを考え、耕作放棄地を利用した農地補填を考えました。新IC周辺の地域から近い虫掛地区に10ヘクタールほどの耕作放棄地がまとまって存在していたため、今回の施策ではその耕作放棄地を農地補填先として活用します。

費用

今回の提案内容は民間を誘致し、施設の建設から運営を行ってもらう形であるため、市としてかかる費用はないこととして考えました。

効果

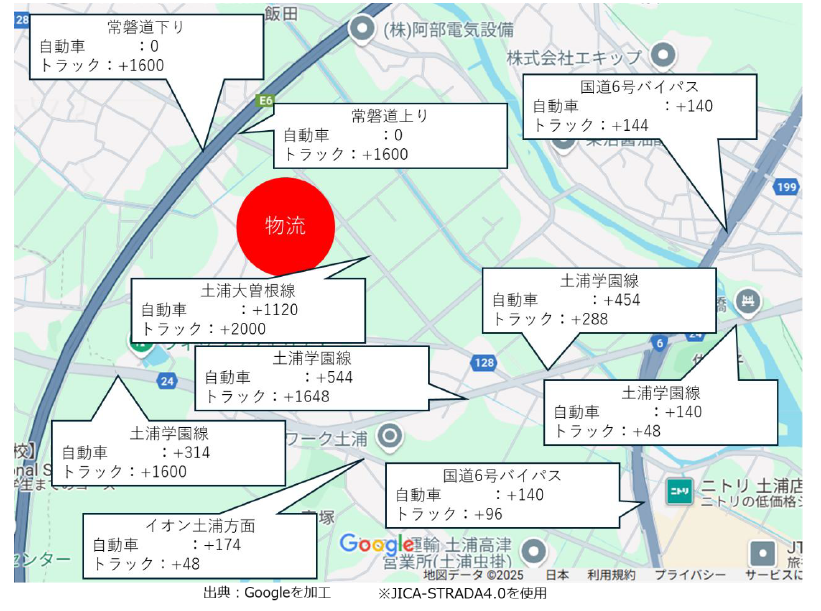

今回、合計10haの物流施設及び食品加工センターの建設に対して、1日あたりに増加する自動車・トラック台数を示したものが下図のようになっています。

以上より求められる最大交通量増加予測時間1時間あたりの自家用車+トラック増加台数分を現在の交通量に加算し、リンク容量と比較したものが下図です。これを見ると、1時間あたりの増加台数を加算したとしても国道6号バイパスを除きリンク容量を下回っていることが分かります。なお、国道6号バイパスについては、物流施設を誘致する前から容量オーバーとなっています。そのため、本事業により、物流施設・食品加工センターを設置したとしても、あらたな道路容量をオーバーさせるような事態は発生しないと推定されると評価できました。

今回の施策によって市の財政に与える効果として、複合型施設の土地と建物にかかる固定資産税が考えられます。我々のマスタープランでは、10年後の2035年時点での財政の黒字と人口維持を考えているため、今回の分析では10年間で得られる固定資産税を歳入として考えました。

今回の提案では、民間の物流、食品加工センターを誘致するために、建設から五年間は固定資産税の50%を免除することで民間誘致を促進します。

計算結果は以下のようになっています。

(10年間で土地にかかる固定資産税の増加額)

= (111,132,000-205,800,000) +(205,800,000-370,440,000)

=―259,308,000

(10年間で建物にかかる固定資産税の増加額)

=649,894,736+324,947,368

=974,842,105

①と②を合計すると、

(固定資産税の増加額)= -259,308,000 + 974,842,105 = 715,534,105

よって、複合型施設開発によって10年間で約7.1億円の増収が見込めます。

これらをまとめると、今回の「食」をテーマとした複合型開発によって、以下に挙げられるような地域貢献が想定されます。