新規緊急輸送道路の指定

背景

背景

おおつの地域に位置している土浦協同病院は、災害拠点病院に指定されており、ヘリポートを有する災害時の拠点となっています。災害時の緊急搬送の受け入れ先や物資の備蓄や搬送の拠点となり、災害時に、物資や緊急車両の輸送路である茨城空港方面や、常磐自動車道、国道6号線から土浦協同病院へアクセスできるように輸送路を確保する必要がある地域といえます。

現在、土浦協同病院からアクセス可能な国道354号線が緊急輸送道路として指定を受けて主要道路との輸送路確保の役割を担っています。緊急輸送道路はいかなるときでも使用できる必要があり、迅速な対応が求められる災害時において重要な役割を果たしています。

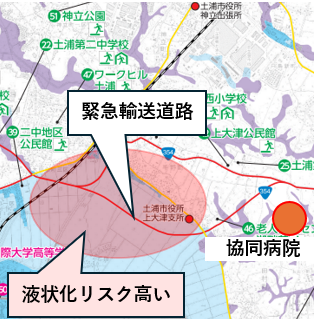

一方で、国道354号線の一部は液状化のリスクが非常に高く、災害発生時に使用できなくなる可能性が非常に高いです。緊急輸送道路以外の耐震化されていない主要道路がすべて被害を受けると仮定すると、行方市方面からアクセスするほかなく、土浦市街地からの救急搬送時間の遅れや物資供給の遅れを引き起こすと考えられます。行方方面に関しても霞ケ浦を渡る部分で液状化リスクが高いため、陸の孤島になってしまう可能性もあります。そのため、事前に被災リスクの低い道路を新たに緊急輸送道路として指定することにより、災害時に迅速な対応が取れるようにします。

提案

県道141号線の一部と都市計画道路田村沖宿線を新たに緊急輸送道路として指定します。優先的に整備を進め、災害時のスムーズな対応を実現します。具体的には、沿道の無電柱化を進め、道路閉塞防止を目指します。

費用

無電柱化されていない3.8kmを地中化します。1kmあたりの地中化にかかる費用を5.3億円として事業費用の計算を行い、そのうちの55%は国土交通省の無電柱化推進計画事業補助制度により事業費補助をうけることができるため、残りの45%の費用を市として負担します。

事業費=5.3億×3.8×0.45=9億630万円

効果

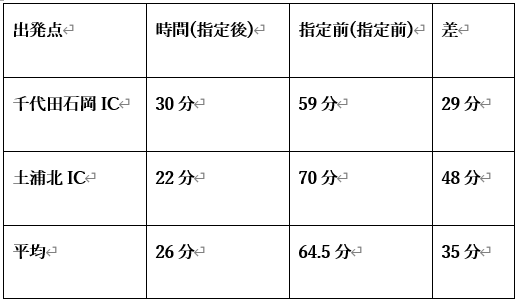

地震発生により、ハザードマップ通りに土浦市側で液状化被害が出た場合を想定し、県道141号線を指定した場合と指定しなかった場合で、各主要地点からのアクセス時間を比較します。緊急輸送道路以外は被害を受け通行できないという仮定をおいて検証すると、結果は以下の通りです。指定した場合と指定していない場合では平均約35分の差が出ています(図)。また、かすみがうら市側も液状化リスクが高いため、迂回路の設定という意味でも意義は大きいといえます。

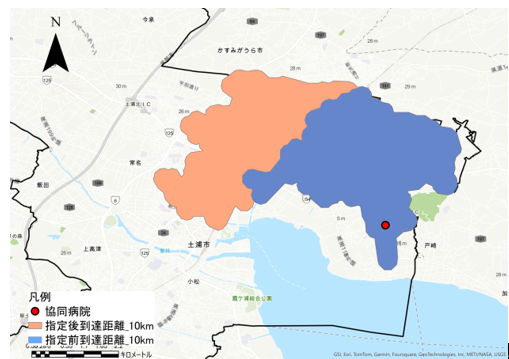

次に緊急輸送道路として指定した場合と指定しなかった場合の到達圏域を見ます。どちらも国道354号線が使えないという場面を想定し、新たに設定した緊急輸送道路が使用できる場合と電柱や建物倒壊で使用できない場合の2パターンを仮定し、道路距離10km以内でたどり着ける範囲を比較しました。結果は図のとおりです。指定後の到達圏域は到達前に比べ約76%増加しており、災害拠点病院として、市街地に点在する各救護所や被災地域から負傷者が運び込まれると仮定すると、到達圏域の広がりは重要です。

また、県道141号線はバス路線と重なっているため、公共交通の復旧も早く行うことができ、被災直後の市民の移動手段を確保することができることも指定する意義につながると考えます。