背景

<人口流出の現状>

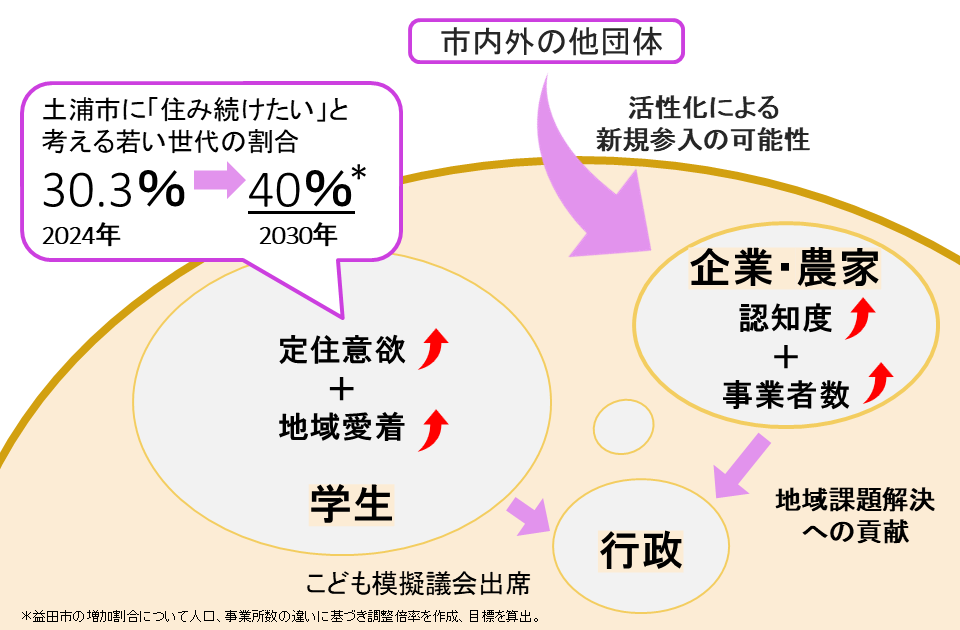

土浦市-茨城県外間の社会移動では、15~25歳人口が進学や就職を理由に首都圏へ転出する傾向にあります。これに対処するためには、若いころから教育を通してまちに触れる機会を増やすことで愛着を醸成し、土浦に「住みたい、住み続けたい」意欲を促進していく必要があると考えられます。ただし、地域に対する愛着と「住みたい、住み続けたい」意欲の間には乖離があるため、学生に対する雇用機会の創出など、別の施策を組み合わせる必要があります。<教育環境の現状>

土浦市内には16の小学校、10の中学校が存在します。特に高等学校の数は10にのぼり、隣接する6市町村の中で最も多い校数を誇っています。小中学校では授業時間内に地域資源を活かした授業が盛んに行われています。具体的には小学校 3,4年生の理科および総合的な学習の時間で、副読本「わたしたちの土浦」を活用しつつ、地元企業による職場見学や出前授業が行われています。また、中学3年生では公民・地方自治の課程において土浦市の行政を取り上げ、市の今後について考察する機会が与えられています。しかし、指導の担い手となる企業・農家とは新型コロナ流行を機に連携が取れなくなったケースもあり、継続性にはやや難があるといえます。一方、高等学校は挨拶運動や市長との対話集会など、地域の活動に参加していますが、地域資源の活用は限定的であることが分かりました。特に、土浦市内の高校生は約6割が市外在住であり、より多くの人に土浦を知ってもらう機会にもなることから、高等学校でも地域資源の活用を継続して行うべきだと考えます。概要

「土浦みらい教育蓮携」は産学官の三者が連携して行う教育プロジェクトです。

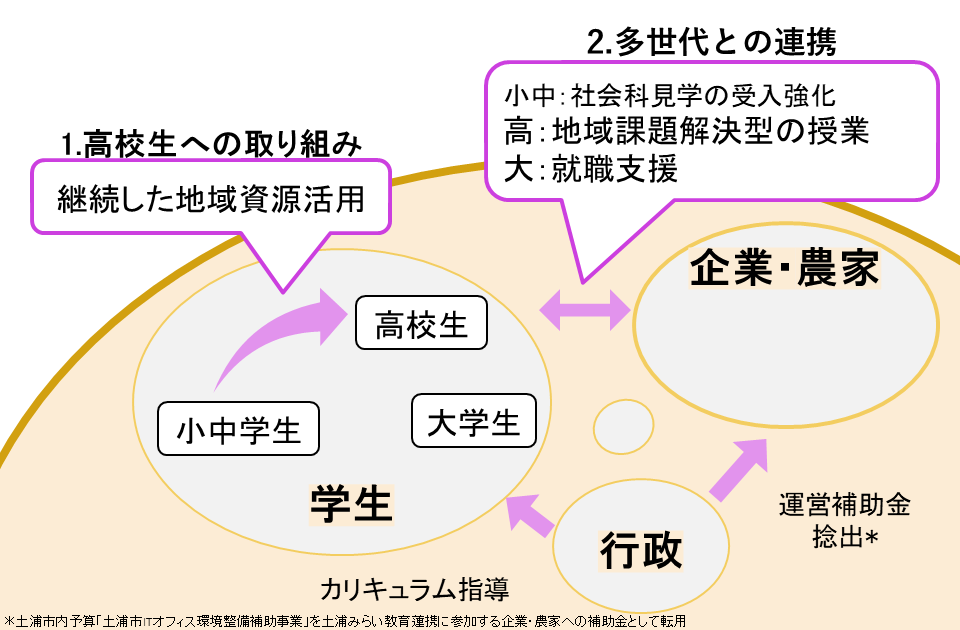

<地域資源を活用した一貫教育・支援>

小中学校で現在行われている地域資源活用型の学習に加えて高等学校でも、上記の学習を取り入れることで一貫した教育環境を整えます。具体的には各高等学校の総合的な探究の時間において土浦市の地域資源を研究テーマとして取り上げることを義務化し、学習内容の統一を図ります。研究は地元企業と共同で行うこととし、二者が連携して地域課題の解決に取り組みます。また、土浦市内の高等学校を卒業後、就職を望む生徒や市内在住の大学生に対しては企業が積極的に説明会の開催・交通費負担など就職支援を行い、地域への定着促進を図ります。<産学官の連携>

企業・農家は市内の小中学生・高校生・大学生それぞれに対して異なる形で支援を行い、学生が土浦市および企業について理解を深める機会を提供します。行政は、本プロジェクトに参加する企業・農家に対して新たな補助金制度を設けます。具体的には土浦市の商工費の一部を新制度「土浦みらい教育蓮携企業補助事業」の予算として転用することとします。そのほか、各教育機関へのカリキュラムの指導など全体の調整を行います。<学生の積極的な社会参加>

土浦市内で年1回開催されており、市内の小中学生が有志で土浦市へ向けて提案を行う「子ども模擬議会」について高校生の参加を促し、横断的な議論を実現します。効果・目標