2-4 霞ヶ浦

霞ヶ浦とは、首都圏北東の端、茨城県南東に位置する湖沼であり、国内で琵琶湖(滋賀県)に次ぐ第2位の湖面積を誇る、地域の生活・産業を支えている。土浦市はこの霞ヶ浦の西部に接しており、土浦市の貴重な水資源として霞ヶ浦は多いに活用されている。

約400万年前から存在するといわれる琵琶湖と比較すると、霞ヶ浦は極めて新しい湖である。近年、首都圏内における数多くの大規模開発や地域振興事業の進展などによる土地利用の変化、それに応じて生活用水、農業用水、工業用水などの水資源としての活用、ヨットや釣りなどのレクリエーションの場として、霞ヶ浦は多種多様かつ大きな役割を担うこととなった。しかし、霞ヶ浦は、水深が平均約4m(最大水深7m)と極めて浅いこと、水の滞留時間が約200日と長いこと、湖水量に対し流域面積が広いことなど、自然的に周囲の環境変化において影響を受けやすく、富栄養化による水質汚染が進行しやすいという性質を持っていることから、大規模開発において、湖沼の現状水質や生態系の保全に対する配慮が必要であるといわれている。

霞ヶ浦の水質状況について、霞ヶ浦はかつて湖水浴場としても利用されていたが、水質汚染進行などが原因により1973年に閉鎖されている。霞ヶ浦の水質汚濁状況を見ると、環境基準である3mg/l以下を有に上回り、汚染状況が深刻であると読み取れる。

※ COD・・・水中の有機物等を酸化剤で酸化するときに消費される酸化剤の量を酸素の量 に換算したもの。値が高いほど、湖沼等の富栄養化が進行しているということ になり、水質汚濁の指標として用いられる。

特に近年では、富栄養化により水中のアオコが大量発生するという問題などから、アオコ形成藻類の変遷が着目されている。

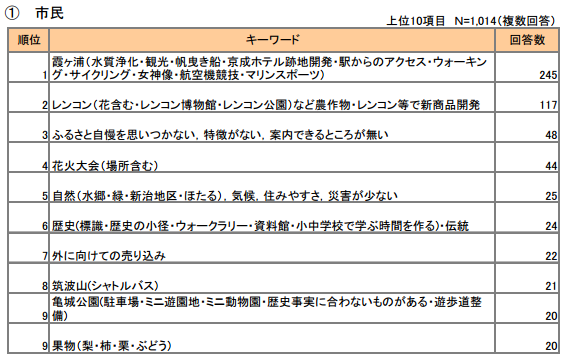

次に土浦市が行った、平成22年度市民満足度アンケート調査報告書より、「土浦ならではのもので、まだ生かされていないもの、またもっと売り込むべきもの(ふるさと自慢)」というアンケート結果項目において、霞ヶ浦が1位となっており、市民にとって霞ヶ浦という土浦の資源は、最も活かされていないと感じているものであるということが分かる。

また、土浦市都市計画課の東郷様、長坂様へのヒアリング調査から、霞ヶ浦という水資源が存在しながら、直接見ずと触れ合うことが出来ていないということはもったいないという認識があり、土浦駅から霞ヶ浦へ直接向かえるような道の整備が必要なのではないか、というご意見を頂いた。

土浦中心市街地区と霞ヶ浦が接する地点には、ヨットが集約・管理されているラクスマリーナという施設がある。ラクスマリーナにおける、今後の計画方針について、株式会社ラクスマリーナ専務取締役統括本部長の秋元様へのヒアリング調査を実施した。これにより分かったこととして、ラクスマリーナ自体の機能は残しつつ、周囲の緑地化を行うということである。対象地は現在砂・砂利が敷かれている地域であり、緑地化の方法としてはクローバーの吹き付けを計画されている。

以上の現状を踏まえ、霞ヶ浦の問題点を挙げると、霞ヶ浦は土浦の資源として活用されきっていないこと、水質の汚染、以上の2点が考えられる。