仮説の設定

| 仮説1 | 歩きスマホをする人は、利用目的や心理的要因などによって分類することができる |

|---|---|

| 仮説2 | 歩きスマホをする人は、しない人に比べ危機意識が低い |

| 仮説3 | コミュニケーションによって、歩きスマホをする人の意識を変えられる |

| 仮説4 | パフォーマンスによって、歩きスマホをする人の意識を変えられる |

仮説1

歩きスマホをする人は、利用目的や心理的要因によって分類することができる

分析結果

「歩きスマホをする理由」に関する11項目について因子分析を行った。共通性の著しく低かった「そのときに必要である」と「かっこいい」を除外した9項目について、さらに因子分析(主因子法、Kaiserの正規化を伴うプロマックス回転)を行った結果、2つの因子が抽出された(表1)。

表1 パターン行列

| 質問項目 | 気分・利便性優先 | 危険・迷惑意識なし |

|---|---|---|

| 誰からも干渉されず自由に使える | .683 | .014 |

| きりのよいところまでやりたい | .633 | -.068 |

| 楽しい | .620 | .029 |

| つい無意識にやってしまう | .573 | -.191 |

| みんながやっている | .556 | .134 |

| 時間を有効に活用できる | .406 | .101 |

| 周りの歩行者を巻き込む危険がなさそう | -.173 | .976 |

| 自分にとって危険がなさそう | -.050 | .888 |

| 他人に迷惑をかけない | .339 | .558 |

| 相関係数 | - | .403 |

| α係数 | .736 | .867 |

因子1は、「自由に使える」や「楽しい」といった項目の負荷量が高いことから、歩きスマホをしたいという欲求に関する因子と捉えられる。

因子2は、「危険がなさそう」や「迷惑をかけない」といった項目の負荷量が高いことから、危険意識の欠如に関する因子と捉えられる。

各サンプルの因子得点に基づき、クラスター分析を実施した。これにより歩きスマホをする人を3つのクラスターに分類した(表2、n=145)

表2 クラスターと因子得点の平均

| クラスター | 気分・利便性優先 | 危険・迷惑意識なし | 人数 |

|---|---|---|---|

| 周り見えてない型 | .440 | 1.075 | 54 |

| 気づいたらいじってる型 | -.963 | -.991 | 42 |

| 必要だから仕方ない型 | .340 | -.335 | 49 |

各クラスターの特徴は以下の通りである。

| 周り見えてない型 | 危険・迷惑の意識なし |

|---|---|

| 周りの人は気を遣ってくれると思う人が存在し、自分にとって安全な状況であれば歩きスマホをしても良いと思う、自己中心的傾向がある。 | |

| 気づいたらいじってる型 | 危険・迷惑の意識があるが、明確な理由因子はない |

| SNS、ゲーム、メッセンジャー、動画視聴が他のクラスターと比べて頻度が低い。 周りの人は気を遣ってくれるとは思っておらず、自分にとって安全な状況でも、歩きスマホをしないようにする傾向がある。 | |

| 必要だから仕方ない型 | 危険・迷惑の意識がややあるが、利便性を優先 |

| SNS、ゲーム、メッセンジャー、動画視聴が他のクラスターと比べて頻度が高い。 周りの人は気を遣ってくれると思う人もいるが、自分にとって安全な状況であっても歩きスマホをしないようにする傾向がある。 |

考察

「自由に使える」、「楽しい」といった利用目的と「危険がなさそう」、「迷惑をかけない」といった心理的要因によって、3つのクラスターに分けることができた。

クラスター別の対策方法

各クラスターごとにどのような歩きスマホ対策が必要か、各クラスター・各群別に事前と事後の平均値の差のt検定を行い、その後、考察を行った。

| 周り見えてない型 | 危険・迷惑の意識なし → 歩きスマホの危険性や迷惑性を訴える心理的方略が良い |

|---|---|

| 気づいたらいじってる型 | 明確な理由因子がない=依存傾向があると考えられる → 依存症ということを自覚させる |

| 必要だから仕方ない型 | 利便性を優先 → 歩きスマホを防止するアプリや刑罰などといった構造的方略が良い |

仮説2

歩きスマホをする人は、しない人に比べて危機意識が低い

分析結果

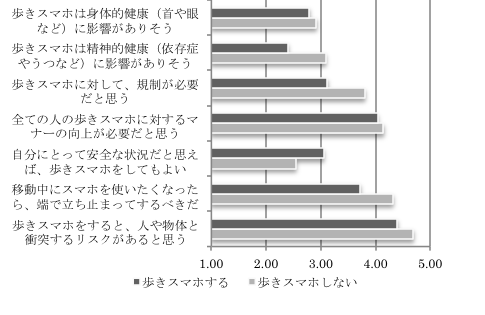

「歩きスマホの頻度」から歩きスマホをする人としない人に分類をする。その後、「歩きスマホに関する意識」の質問項目(表3)に関してt検定を行う。

表3 質問項目

| 歩きスマホは身体的健康(首や眼など)に影響がありそう |

| 歩きスマホは精神的健康(依存症やうつなど)に影響がありそう |

| 歩きスマホをしているとき、周りに気を遣う |

| 歩きスマホをしているとき、周りの人は気を遣ってくれると思う |

| 歩きスマホをする人は、スマホを使い慣れていると思う |

| 歩きスマホに対して、規制が必要だと思う |

| 全ての人の歩きスマホに対するマナーの向上が必要だと思う |

| 自分にとって安全な状況だと思えば、歩きスマホをしてもよい |

| 移動中にスマホを使いたくなったら、端で立ち止まってするべきだ |

| 歩きスマホをすると、人や物体と衝突するリスクがあると思う |

図1は、歩きスマホへの危機意識を問う質問への回答の平均値を表している。このグラフから、どの質問においても歩きスマホをしない人のほうが危機意識を高く持っているという結果がわかる。

図1 アンケートの歩きスマホに対する危機意識についての項目

考察

t検定の結果、「歩きスマホは精神的健康に影響がありそう」 「歩きスマホに対して、規制が必要だと思う」 「移動中にスマホを使いたくなったら、端で立ち止まってするべきだ」 という3つの質問において、有意な結果を得ることができた。

→ 歩きスマホをする人は、しない人に比べて危機意識が低い。

仮説3

コミュニケーションによって、歩きスマホをする人の意識を変えることができる

分析結果

事前・事後の結果から意識の変化を見た。変化を見た項目及びt検定の結果は表4の通りである。

表4 質問項目(p<0.10:*、p<0.05:**、p<0.01:***)

| 質問項目 | 制御群 | 情報提供群 | 行動プラン群 |

|---|---|---|---|

| 自分にとって危険がなさそうだから | ** | ** | |

| 周りの歩行者を巻き込む危険がなさそうだから | ** | ** | |

| 他人に迷惑をかけないから | ** | * | |

| 歩きスマホは身体的健康(首や眼など)に影響がありそう | *** | *** | *** |

| 歩きスマホは精神的健康(依存症やうつなど)に影響がありそう | ** | *** | *** |

| 歩きスマホをしているとき、周りに気を遣う | * | ||

| 歩きスマホをしているとき、周りの人は気を遣ってくれると思う | *** | *** | |

| 歩きスマホをする人は、スマホを使い慣れていると思う | *** | ** | |

| 歩きスマホに対して、規制が必要だと思う | ** | *** | |

| 全ての人の歩きスマホに対するマナーの向上が必要だと思う | |||

| 自分にとって安全な状況だと思えば、歩きスマホをしてもよい | |||

| 移動中にスマホを使いたくなったら、端で立ち止まってするべきだ | * | ||

| 歩きスマホをすると、人や物体と衝突するリスクがあると思う | *** |

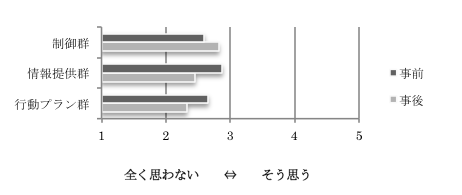

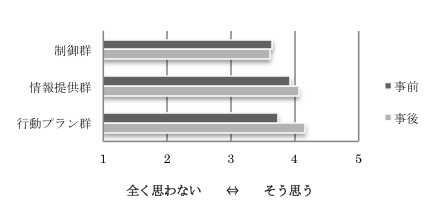

平均値を見ると事前よりも事後の方が危機意識を持っている傾向にある。質問8「歩きスマホをする人は、スマホを使い慣れていると思う」については、制御群は事後のほうが事前より平均値が高かったのに対し、情報提供群、行動プラン群は事後のほうが低くなっていた。これは、コミュニケーションツールによって「歩きスマホをする人は、スマホが使い慣れていない人である」という悪いイメージへ変容させることができたと考えることができる。

図2 「歩きスマホをする人は、スマホを使い慣れていると思う」のt検定結果

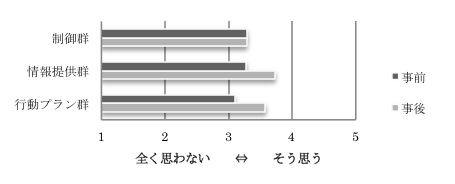

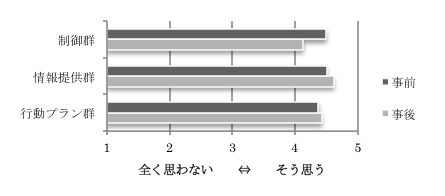

質問9「歩きスマホに対して、規制が必要だと思う」では、制御群は有意な差は得られず、情報提供群は片側5%水準で有意、行動プラン群は片側1%水準で有意だった。即ちコミュニケーションツールを与えることで「歩きスマホは控えるべきである」ということの重要性への認知がなされたことが分かる。

図3 「歩きスマホに対して、規制が必要だと思う」のt検定結果

質問12「移動中にスマホを使いたくなったら、端で立ち止まってするべきだ」では、行動プラン群のみ有意であると出た。これにより、行動プランを示してもらうことで、スマホを使う場合は端で立ち止まって行うべきだと思う人が増えたことが分かる。これは行動プラン表の成果であると言える。

図4 「移動中にスマホを使いたくなったら、端で立ち止まってするべきだ」のt検定結果

質問13「歩きスマホをすると、人や物体と衝突するリスクがあると思う」では、制御群の平均値について、事後のほうが低くなっている。これはコミュニケーションを行わなければ衝突リスクが軽視されてしまう恐れがあるということを示している。

図5 「歩きスマホをすると、人や物体と衝突するリスクがあると思う」のt検定結果

考察

| 制御群 | 1週間後再度アンケートをしたときには、歩きスマホでの衝突リスクの軽視がなされ、危機意識が低下してしまう、身体的・精神的健康への影響の懸念が増大するなどの、アンケートによる単純接触効果がみられた。 |

|---|---|

| 情報提供群 | 「規制すべきだ」と言う歩きスマホを控えることへの重要性を認知させることができ、歩きスマホへの印象の変化も見られた。 |

| 行動プラン群 | 情報提供群と同様のことが得られたのに加え、実際の行動に結びつく実行意図に変容をもたらすことができた。 |

→ コミュニケーションによって、人々の歩きスマホに対しての意識を改め、行動意図を変えることができた。

仮説4

パフォーマンス(Seeing Eye People)によって、歩きスマホをする人の意識を変えることができる

Seeing Eye Peopleの集計結果

Seeing Eye Peopleを見た人は3割であり、そのうち半数が「印象に残った」と回答した。

分析結果

Seeing Eye Peopleを見た人と見ていない人で、歩きスマホへの意識に差が生じたかを群別に比較した。制御群、情報提供群、情報提供・行動プラン群の3群について、さらにSeeing Eye Peopleを見た群と見ていない群に分けて、事前・事後の回答の平均値に差があるかt検定を実施した。t検定の結果をまとめたのは表5の通りである。

| 制御群 | Seeing Eye Peopleを見ていない人の「自分にとって危険がなさそうだから」「周りの人を巻き込む危険がなさそうだから」「他人に迷惑をかけないから」「歩きスマホをすると人や物体と衝突するリスクがあると思う」が「そう思う」方向に、「人通りの少ない状況で歩きスマホをしようと思う」が「そう思わない」方向に5%水準で有意な差が認められた。 |

|---|---|

| 情報提供群 | Seeing Eye Peopleを見た人の「そのときに必要であるから」「歩きスマホに対する規制が必要だと思う」に「そう思う」方向に5%水準で有意な差が認められた。 |

| 行動プラン群 | Seeing Eye Peopleを見ていない人々の「周りの人を巻き込む危険がなさそうだから」「他人に迷惑をかけないから」が「そう思う」方向に5%水準で有意な差が認められた。 |

考察

| 制御群 | パフォーマンスを行うことで危険意識の低下を防ぐことができる。 |

|---|---|

| 行動プラン群 | |

| 情報提供群 | Seeing Eye Peopleを見た人々に「歩いているときにまでスマホを使う必要はない」という意識への変化と、「規制するべきだ」という歩きスマホを控えることへの重要性の認知がなされた。 |

→ パフォーマンスによって、歩きスマホをする人の意識を変えることができる。