2012年度都市計画実習防災班 |

風化抑止のための改善策提案

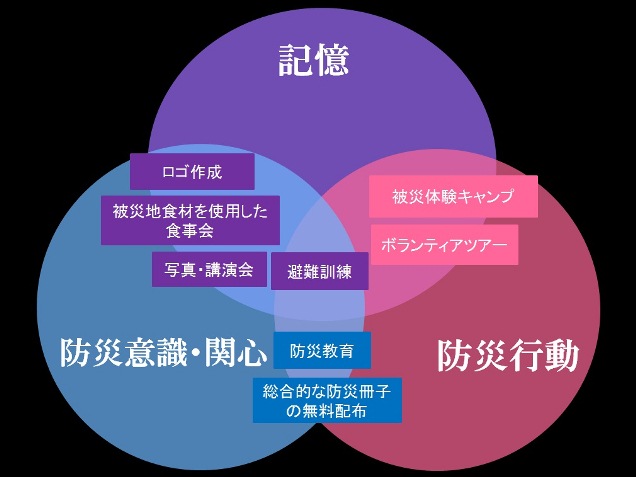

防災対策については以下の三項目についての対策が必要であるとした。

・記憶

・防災意識・関心

・防災行動

これらの項目全てについて考慮するべきであるとした。

記憶の風化抑止のために、記憶維持のためのプロセスである記銘、想起に働きかける対策を講じるべきであると私たちは考えた。

【記銘】避難・防災訓練の実施

【想起】被災地の食材を使用した食事会

筑波大学の学生により組織されたTsukuba for 3.11は学生ボランティアについての情報共有や情報提供を主な目的とし、様々な震災に関する活動を行っている。こちらの主催で福島の食材を利用した芋煮会を開催していた。福島の人も呼び、被災経験の話もしたということである。被災地との関わりを持つことで現地の生の話を聞き、つくば市民の風化防止・今後の震災に対する危機意識の向上を図れると考える。

筑波大学の学生により組織されたTsukuba for 3.11は学生ボランティアについての情報共有や情報提供を主な目的とし、様々な震災に関する活動を行っている。こちらの主催で福島の食材を利用した芋煮会を開催していた。福島の人も呼び、被災経験の話もしたということである。被災地との関わりを持つことで現地の生の話を聞き、つくば市民の風化防止・今後の震災に対する危機意識の向上を図れると考える。

備蓄に関しても危機意識の有無が関係するといえるのでここで行う食事会によって水や食糧、防災用具の備蓄にも関心を持つようになるのではないだろうか。

【記銘・想起】震災の記憶を呼び起こすロゴ

つくば市の地震の震度を記録したロゴを作ることによって、防災に関する記憶の風化を防止し、震災対策を忘れないようにすることができる。

つくば市の地震の震度を記録したロゴを作ることによって、防災に関する記憶の風化を防止し、震災対策を忘れないようにすることができる。

次に防災意識・関心についての対策の説明を行いたい。

この項目の具体的な対策は以下の通りである。

・写真展の開催

・防災関係の講演会の開催

・学校側から積極的に子供たちに防災教育を行う

・つくば市で「つくば市の防災冊子」を配布すること

以上の四つが対策として挙げられる。

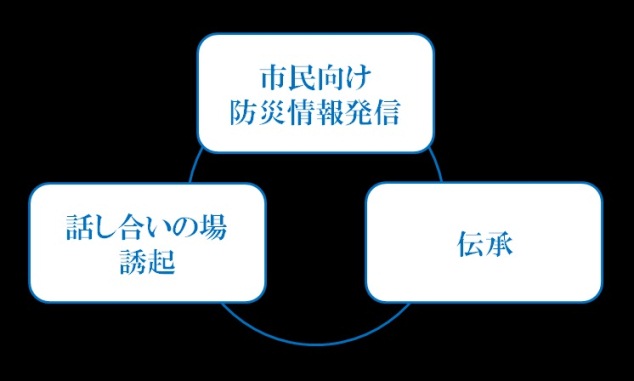

【市民向け情報発信・話し合いの場誘致】震災に関する写真展・講演会

・写真展開催による記憶の風化防止

・写真展開催による記憶の風化防止

iiasやQ’tなど多年代の人が集まるところで震災に関する写真展を開催することで記憶の風化と共に、被災した記憶の再起、当事者意識を保つことに繋がるのではないか。

・定期的な講演

情報の入手と話題に関しては結びつきが見られた。そこでボランティア団体の方や防災に精通している方を招き、被災地の現状やどのように防災したらよいのか、防災することの必要性等の公演をしていただくことで、話題を絶やさない、情報の積極的に入手することにつながる。またそれが家族・近隣住民の話題へ、最終的に個人の防災意識の維持に繋がる。

【防災の大切さを訴えかける・伝承】防災教育

現在の子供たちに対し、学校側から積極的に防災に関する教育を行う。時期としてこの被災から間もない時期というのはプラスに働くのではないか。防災行動をする発想が無いのは知識がないからであるとすると小さいころからの教育により防災意識を芽生えさせることが必要。

現在の子供たちに対し、学校側から積極的に防災に関する教育を行う。時期としてこの被災から間もない時期というのはプラスに働くのではないか。防災行動をする発想が無いのは知識がないからであるとすると小さいころからの教育により防災意識を芽生えさせることが必要。

【その他】防災に関する全ての情報が記載された「つくば市の防災冊子」の無料配布

日常生活の中で身の安全を確保できる日ごろの心構えと「自分の命は自分で」守るくらいの意識が被災時、行政の救助もないことが考えられる。頼る人間がいないアンケート配布の段階で高齢の単身世帯も多く見られた。情報の入手や話題に出来ない人々を対象とした

そこで参考となるのが東京都の防災ホームページには総合的な防災ガイドブックである。地震対策だけでなく。風水害やテロ対策が載っているのも特徴で細部には耐震診断、避難経路図、防災用品・備蓄チェックシート、など平常時や緊急時に取るべき行動について記載されている。つくば市においてもこのようなパンフレットを作成することによって個人でもある程度の対応は出来、結果的に地域の防災力向上に繋がるのではないあだろうか。

日常生活の中で身の安全を確保できる日ごろの心構えと「自分の命は自分で」守るくらいの意識が被災時、行政の救助もないことが考えられる。頼る人間がいないアンケート配布の段階で高齢の単身世帯も多く見られた。情報の入手や話題に出来ない人々を対象とした

そこで参考となるのが東京都の防災ホームページには総合的な防災ガイドブックである。地震対策だけでなく。風水害やテロ対策が載っているのも特徴で細部には耐震診断、避難経路図、防災用品・備蓄チェックシート、など平常時や緊急時に取るべき行動について記載されている。つくば市においてもこのようなパンフレットを作成することによって個人でもある程度の対応は出来、結果的に地域の防災力向上に繋がるのではないあだろうか。

次に防災行動の風化防止についての対策を述べる。

次に防災行動の風化防止についての対策を述べる。

【被災当事者意識の芽生え】ボランティアツアー

行政主催でつくば市民向けにボランティアツアーを企画する。現在も復旧活動中の被災地を訪れボランティア活動を実施

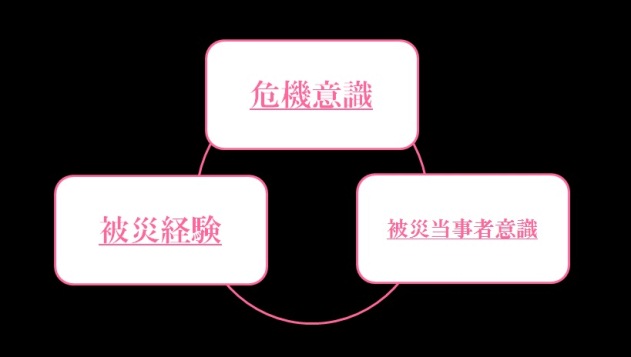

復旧途中の被災地を訪れることで再度自分にも起こりうるという危機意識を認識。ボランティアを行うことで復旧の難航現状の把握、当事者意識を芽生えさせる。

行政主催でつくば市民向けにボランティアツアーを企画する。現在も復旧活動中の被災地を訪れボランティア活動を実施

復旧途中の被災地を訪れることで再度自分にも起こりうるという危機意識を認識。ボランティアを行うことで復旧の難航現状の把握、当事者意識を芽生えさせる。

【危機意識・被災経験の想起】災害体験キャンプの開催

風化の防止という意味では、実体験が必要ではないか。短時間において実際にライフラインを止めてしまうなどの実体験を定期的に行うことにより、実感製と風化の抑止につながるかとも考えたがいざという時に危険性が伴う。そこで住民対象に被災時を想定したキャンプを行うことで必要な食料、備蓄、用品の再確認が出来るのではないか。

風化の防止という意味では、実体験が必要ではないか。短時間において実際にライフラインを止めてしまうなどの実体験を定期的に行うことにより、実感製と風化の抑止につながるかとも考えたがいざという時に危険性が伴う。そこで住民対象に被災時を想定したキャンプを行うことで必要な食料、備蓄、用品の再確認が出来るのではないか。

提案のまとめ