2012年度都市計画実習防災班 |

1.記憶の風化要因分析

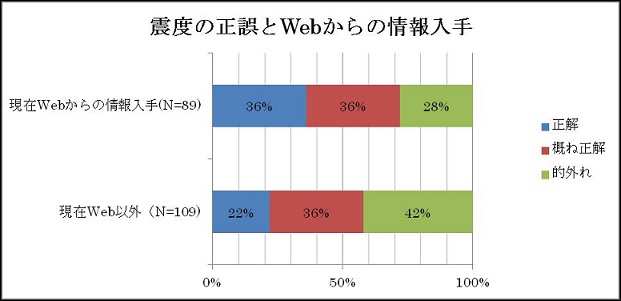

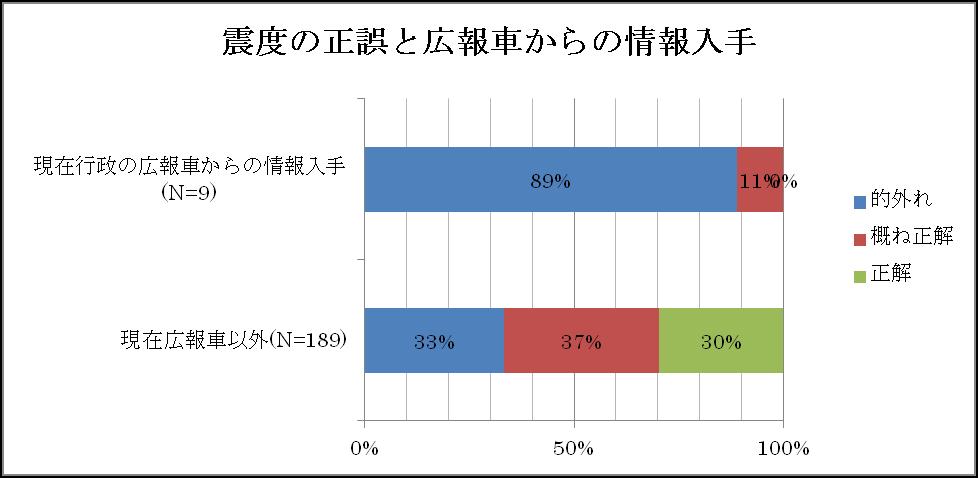

記憶の風化に関する分析を「つくば市の震度を覚えているか」の質問に対する正誤をもとに行う。

下記のグラフはクロス表検定を行った際に有意差が見られたグラフである。

上記二つの、現在における情報の入手段と震度の正誤について考察を加える。

私たちが市民に向けたヒアリング調査をもとに立てた仮説において、積極的もしくは消極的な行動が記憶や意識・関心の風化に影響を与えるのではないかと考えた。

上記の結果で、現在「パソコンでのWeb閲覧による情報入手」を行っている人は自ら積極的に情報の入手を行っていると捉えることが出来る。対して、「広報車からの情報入手」をしている人は消極的な情報入手をしているということがいえる。

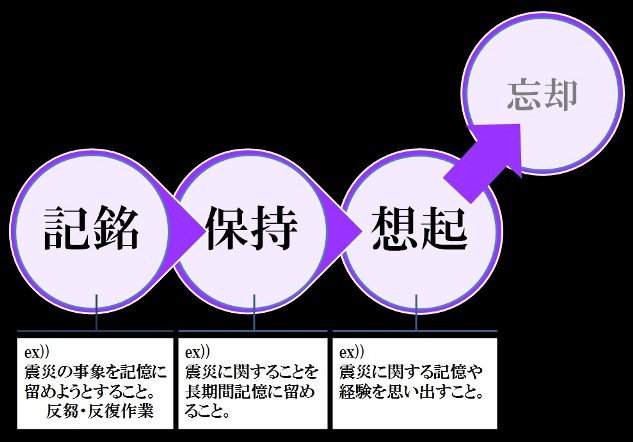

そもそも、記憶の忘却は事象を記憶にとどめようとする「記銘」、記名したことを保とうとする「保持」、震災の記憶を思い出したり実際に行動したりする「想起」のいずれかが失敗したときに起こる。

積極的に情報を入手している人は情報を反復・反芻する機会も多くなることからより強く記銘が行われていると考えることが出来る。

これらを踏まえてグラフを見るとわかるように、現在において積極的な情報入手を行っている人ほど震度の記憶が風化していないことがわかる。

1-1.記憶の維持要因分析

上記の図は、記憶の風化するプロセスを表したものである。

記憶風化を心理学の視点から見てみる。

「記銘」=反復作業や、想像を膨らますことによって、記憶にとどめようとする作業。

「保持」=記銘で記憶にとどめた内容を、長期間保持する作業(第三者が観察しにくい)

「想起」=保持したデータを思い出す作業。

これらのうちどれか一つでも欠けると忘却、すなわち記憶の風化が発生する。

私たちは記銘、想起に働きかける風化抑止対策を講じることで記憶維持に繋がるのではないかと考えた。

2.防災意識・関心の風化要因分析

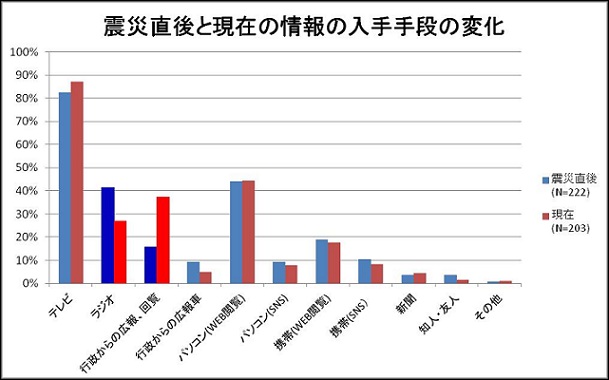

上のグラフは震災直後と現在における防災や震災に関する情報の入手手段を表したものである。

震災直後と現在において、大きく値が入れ替わっているのが「ラジオ」と「行政からの広報・回覧」の項目である。

災害時において、ラジオは緊急性を要する情報を入手するのに適しているということは一般的に知られている。震災直後にラジオから情報を入手していた人はあえてラジオを選び、自ら情報を得ようとしていたと考えることが出来るのでこれは積極的な情報入手と捉えることができる。震災から時間の経過した現在において、それほど切迫性のある情報は流れてこないので、ラジオからの情報入手が減ってしまうのはある程度仕方が無いことと考える。

一方で割合を伸ばした行政からの広報や回覧は自治会に参加していれば自然と入手することが出来るものであることから、消極的な情報入手を行っていると捉えることができる。

このようなことから、市民の防災に関する情報の入手はより受動的になっており、そのことについてはある程度仕方が無いこととして捕らえざるを得ない。

このことを踏まえ、情報の入手に関する風化抑止の対策は積極的な情報入手を行わなくても自然と目に付く形で情報を発信していく必要がある。

2-1.防災意識・関心の向上要因分析

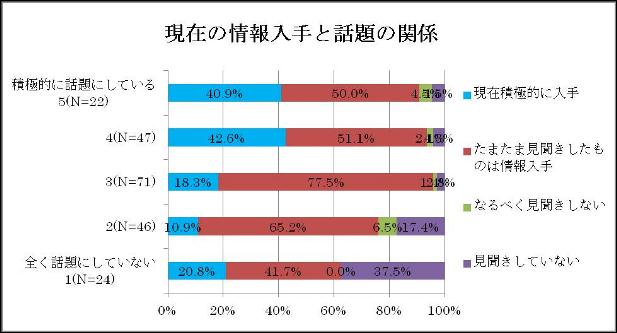

上のグラフは現在における情報の入手と話題にする頻度の関係を示したものであるこのグラフからわかる通り積極的に商法を入手している人ほど、現在において積極的に話題にしていることが分かる。

このことから、話題にしているから情報を入手しているのか、情報を入手しているから話題にしているのかは定かではないが、より情報を入手することとより話題にすることの相関があることは確かである。そこで、防災意識・関心を向上させる対策として防災に関してもっと話し合う機会を設けることが必要であると私たちは考える。

3.防災行動の風化要因分析

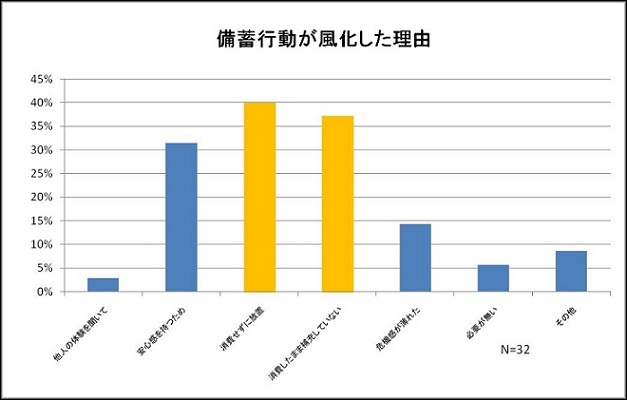

上記のグラフは備蓄行動が風化してしまった人の理由を表したグラフである。

35%以上の人がその回答として「消費せずに放置」、「消費したまま補充していない」と上げており、震災直後ほど備蓄に関するモチベーションが保たれていないことがわかる。

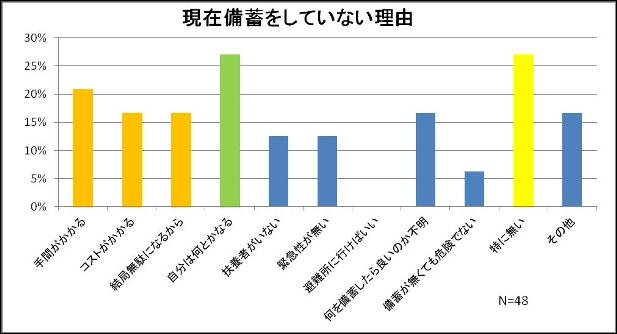

上記のグラフは現在備蓄をしていないと回答した人に聞いた備蓄をしない理由のグラフである。

私たちが仮説として挙げた「手間」や「コスト」の問題を上げている人が多く見受けることができることに加え、「自分は何とかなる」と危機意識が低い回答が高い値を示している。また、「(理由は)特にない」と答えた人に関しては、そもそも備蓄をするという発想がなかった人ととらえることができる。

上記二つのグラフからわかるように、防災意識は時間経過によって低下してしまう。

特に「手間」や「コスト」を理由に上げている人に対し無理をさせて備蓄をさせるような対策ではなく、「備蓄をしないことによってもたらされる被災時の苦労」の方が「備蓄をする苦労」よりも上回るのだという危機意識や備蓄の必要性を訴えかける教育をすることが大切であると考える。

3-1.防災行動の向上要因分析

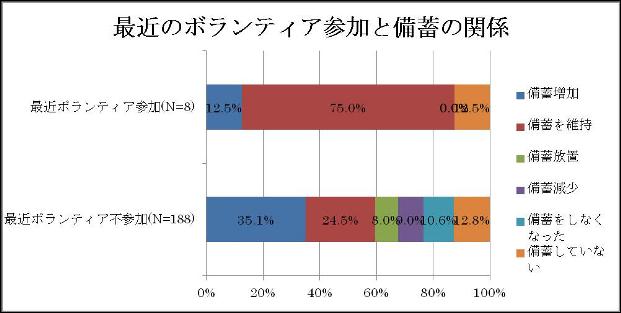

上記のグラフは最近ボランティアに参加した人と、現在の備蓄行動の変化を表したものである。このグラフから、最近ボランティアに参加した人は「備蓄増加」「備蓄維持」が合わせて87.5%であることに対し、最近ボランティアに参加していない人は59.6%にとどまっている。

このことから、最近ボランティアに参加した人ほど、つまり、被災地を身近に感じている人ほど備蓄行動を風化させていないことが分かった。

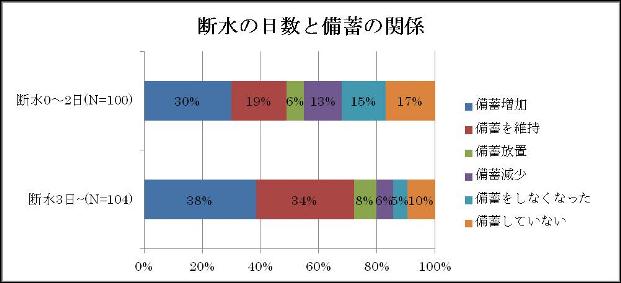

上のグラフは、震災時の断水の日数と備蓄行動の変化について表したものである。断水が0~2日と比較的軽度だった人に関しては「備蓄増加」と「備蓄維持」が合わせて49%に対して、断水が3日以上続いた人では72%が備蓄行動を風化させていないことが分かる。

このことから、断水日数が長いほど、つまりより強い被災経験をし被災に関する当事者意識を持っている人ほど備蓄行動が風化していないことが分かった。