アンケート調査

目的

アンケート調査は

「感染症リスク及び利便性を考慮した、快適で安心安全な移動を実現する交通制度やデザインを提案し、それらをアンケートで評価してもらうことで、人々は交通に対する行動を変容させるのかを把握し、新しい交通計画の提案における有効性を調べる」

目的で行った。

概要

| アンケート調査概要 | |

|---|---|

| 対象地域 | 筑波大学学内 |

| 対象 | 筑波大学の学群生・院生 |

| 期間 | 2020年6月16日(火)~6月18日(木) |

| 方法 | Google Form |

| 回答者/th> | 158人 |

| 質問内容 | ・各提案に対する 利便性、感染症リスク面での評価 ・提案実現時における内々交通(授業間などの移動)と内外交通(通学・帰宅時の移動)の交通手段の変化 |

提案の詳細

筑波大学周辺における徒歩、自転車、バスの移動について私たちは次のようなの提案を行う。

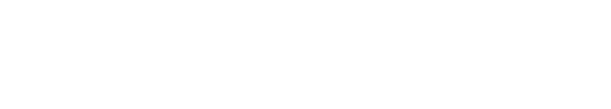

前提として、まず、秋学期に社会工学類で3年生向けに提供される授業科目の日数から仮定し、オンライン化によって交通量が4割減少することを見込む。また、3密対策として既に行われている取り組みの一部をバスにも適用し、以下のバス内における3密対策を提案の前提とする。

提案の目標は、利便性が確保された3密対策を行うと同時に、交通分担率において、「自動車を増やさない」・「公共交通を減らさない」・「徒歩・自転車を自動車に流さない」ことである。

以上の前提、目標の下で私たちは次のような2つの提案を行う。

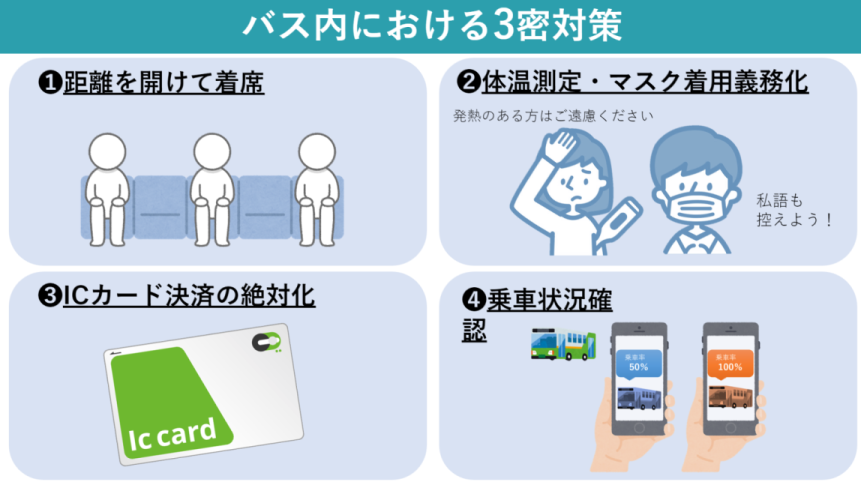

①歩行者と自転車の3密対策-ぺデストリアンデッキの歩行者専用化とそれに伴う自転車通行帯の設置-

・筑波大学内の一部ペデストリアンデッキを歩行者専用化し、大学周辺の道路の一部に自転車通行帯を設置する

提案における対象のペデストリアンデッキと自転車通行帯設置の範囲は以下の範囲とする。

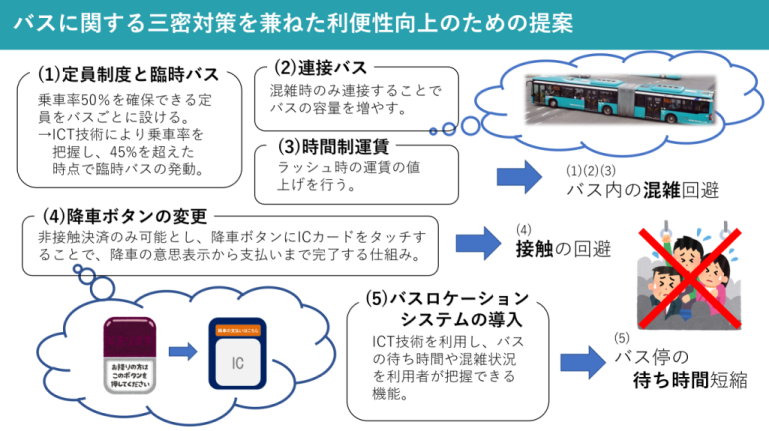

②バスの3密対策と利便性向上

(1)定員制と臨時バス運行

(2)連接バスの導入

(3)時間制運賃の導入

(4)降車ボタンの変更

(5)バスロケーションシステム導入

結果と考察

アンケート結果

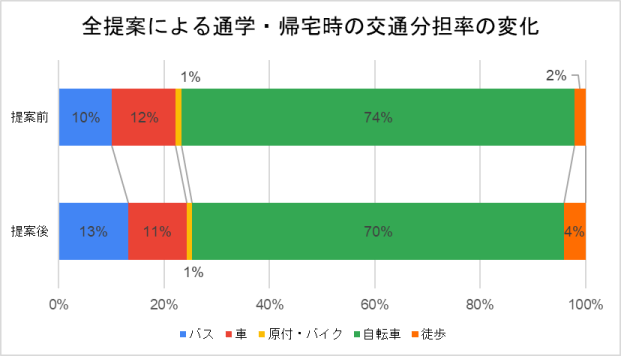

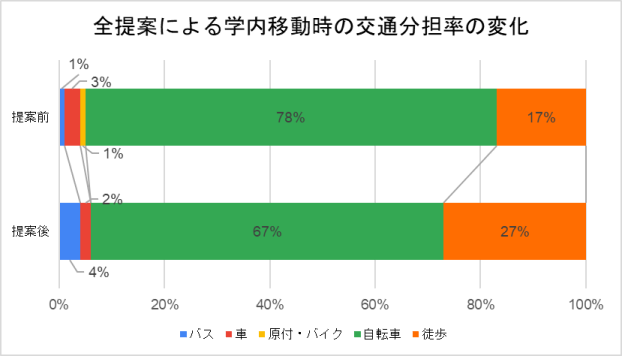

① 提案全体に対する交通分担率の変化

交通分担率の目標は達成できたが、行動変容の意思表示を示した回答は少なかった。

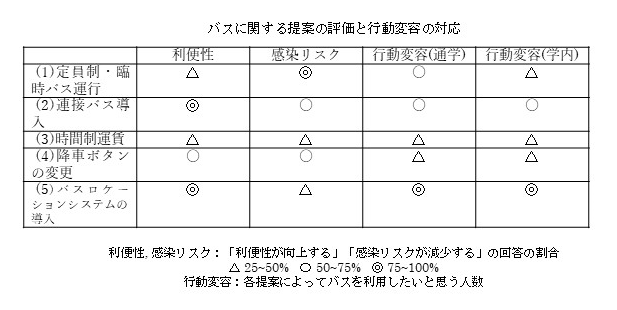

② 各提案内容の評価と行動変容

・利便性と感染リスクの評価

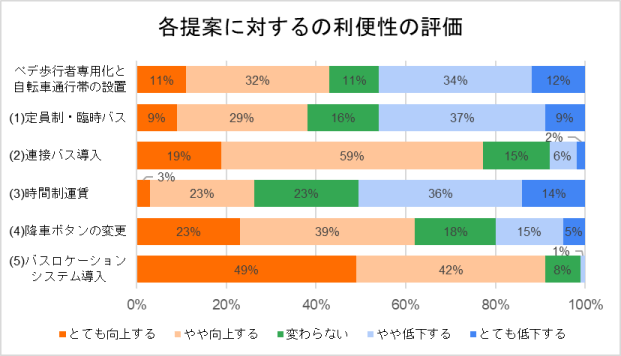

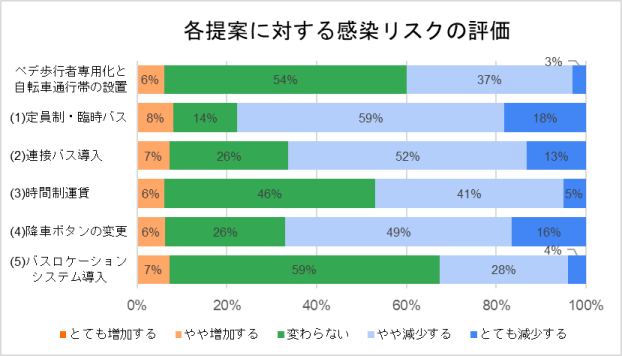

まず、「ペデストリアンデッキの歩行者専用化とそれに伴う自転車通行帯の設置」に関して、利便性については便利に感じる人と不便に感じる人の割合はほぼ等しく、感染症リスクにおいては54%が変化しないと感じ、40%が感染リスクは減少すると回答した。

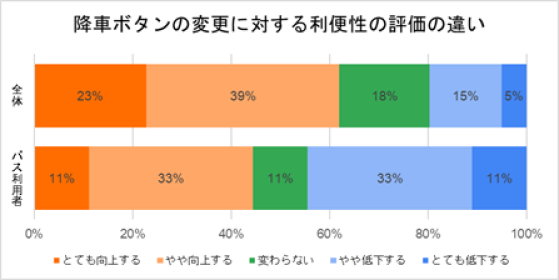

「バスに関する3密対策と利便性向上」の提案についてはいくつかの注目すべき結果が得られた。まず「(1)定員制・臨時バス運行」の評価について、感染リスクは減少するという評価が得られたが、利便性では意見が分かれた。次に「(3)時間制運賃の導入」については、混雑緩和のため感染リスクが下がると考えて提案するに至ったが、感染リスクへの評価は低く、利便性においても評価が低かった。そして「(4)降車ボタンの変更」についての利便性評価に関しては、以下の図に示すように回答者全体からの評価は高かったが、バス利用者からの評価は低かった。

・行動変容

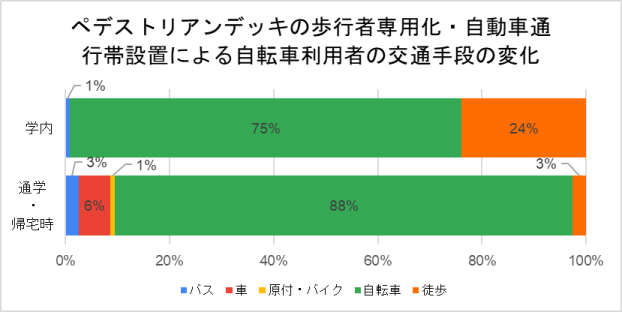

「ペデストリアンデッキの歩行者専用化とそれに伴う自転車通行帯の設置」について、学内移動で自転車を利用していた人の25%は、移動手段を徒歩などに変えると答えたが、75%はループ道路の自転車通行帯を利用、通学・帰宅時においてはほとんどの自転車利用者が自転車を継続して利用すると回答した。

結果の考察

これらの結果が得られた理由については、今回のアンケート調査から知ることができないため、ヒアリングなどによってより深い調査が必要である。また、以下の表は「バスに関する3密対策と利便性向上」の提案について感染リスク及び利便性の評価と行動変化の対応を表した表である。これによって、

感染リスクよりも利便性が行動変容により影響していることが示唆された。また、行動変容があまり観察されなかった理由は、そもそも公共交通の衰退というコロナ以前からの背景が大きいことや、筑波大学周辺においては自転車の利便性が高いことが考えられる。