調査結果④

近隣住区論について

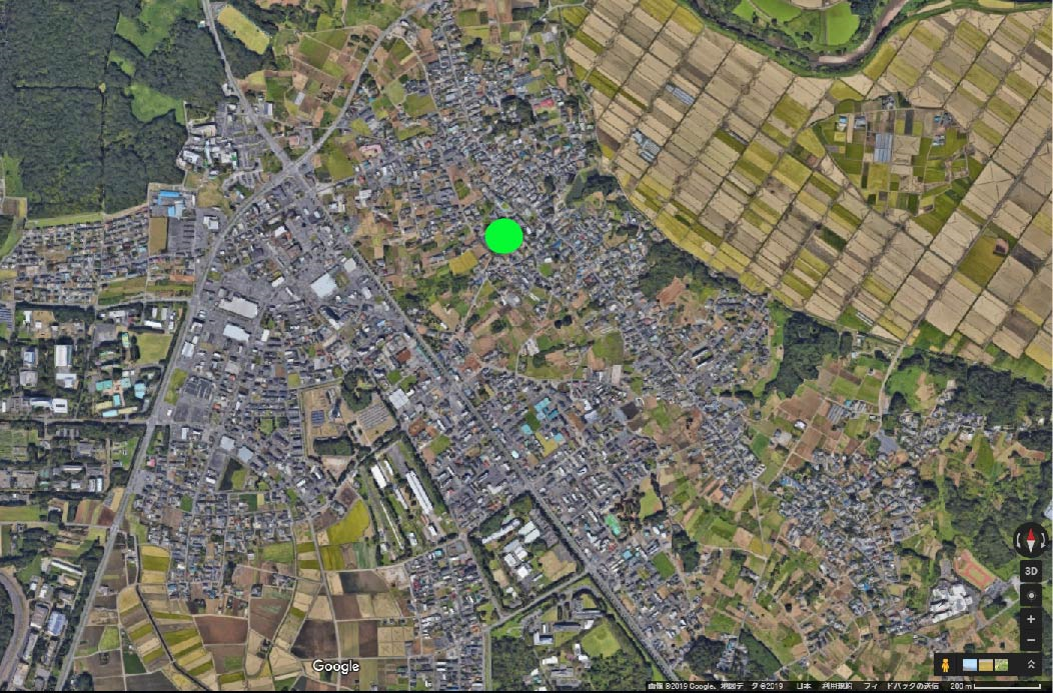

花畑、ないしは研究学園都市は「近隣住区論」をもとに作られた都市である。

近隣住区論はアメリカの社会・教育運動家、地域計画研究者であるクラレンス・A・ペリー(Clarence Arthur Perry:1872~1944)によって提唱された理論で、都市の匿名性・相互の無関心などの弊害をコミュニティの育成によって克服することを目的とした理論である。近隣住区の原則としては表1の6つが挙げられている。筑波研究学園都市も近隣住区論を取り入れて都市計画が行われた。例えば、学園東大通りは下記の表の「境界」に当たる。そこで大曽根と花畑を近隣住区論の観点で比較する。

規模:小学校区

小学校は両地区合わせて大曾根小学校のみ。両地区とその他周辺の子供が通っている。近隣住区論の観点からみると花畑地区にあるはずだが現在でも大曾根地区に学校はある。詳細は定かではないが両地区の交流を狙ったものだとも考えられる。

境界:幹線道路

花畑地区は東大通りと西大通りに囲まれたまちでこの二つの道路が幹線道路の役割を果たしている。大曽根地区は県道128号線に沿って集落が形成されているため、集落の中を道路が縦断する形になっている。街路に沿った地域編成は昔からある地区の特徴なので、大曽根が歴史の深い地域であることが分かる。

オープンスペース:公園

公園は花畑に集中している。大曽根地区には一つしかない。ヒアリング調査からも「子供たちが気軽に遊べる公園がほしい」という声が聞けた。このことからレクリエーション施設の数に差があることがわかる

公共施設

花畑地区の旧大穂中学校の場所に集まっている。大曽根の住人が公共施設を利用するためには、東大通りを超えなくてはならない。ヒアリングからも「支署が遠い」などの不満も挙がった。施設がまとまってはいるが東大通りが通行の邪魔になっている可能性も考えられる。

病院

病院も花畑に集中し、大曽根には歯科医院しかない。ここでも花畑への機能の集中、地区別の医療能力の差がみられる。

地域の店舗:商業施設

大曽根にはかつての商店街の特性を残した、牛乳屋や洋品店などの専門店が点在しているが、それらだけでは日常生活を送るには不十分である。足りない分を補うためには花畑に行くしかなくなってしまう。これも車に依存している生活の1つの要因だと考えることができる。

番外編・・・家の形

大曽根には昔ながらの家が多くみられ、花畑には新しい住宅が多くみられる。新住民の移住に伴って新築が増えたのが原因だろう。