調査内容②

市役所の見る大曽根の問題点

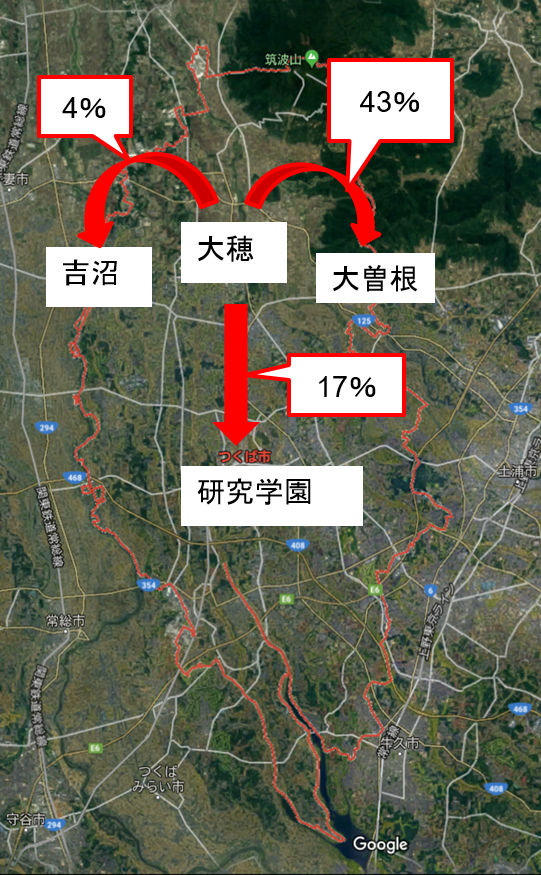

つくば市役所が作成した「大曽根市街地カルテ」によると、大穂地区の43%が大曽根に食料品を買いに、40%が日用品を買いに来ていると記載されている。しかし、我々の大曽根の商店でのヒアリング調査では「客足は減ってしまった。」「この通り(県道128号線)は昔大曽根銀座と呼ばれるほど活発だったが今はほとんど店が潰れてしまった」という声を聞いた。これが事実ならばカルテの内容と事実が矛盾していることになる。市役所の調査によるデータは大曽根地区への買い物客ではなく、実際は花畑地区への客数なのではないかと考えられる。ここで私たちは、市役所が大曽根という昔の地名を使って花畑地区を表していることが問題だと認識した。この市役所の、大曽根地区の現状の見方は、研究学園都市開発により花畑地区の陰となってしまった大曽根地区の現状に追いついていけない理由の一つであるといえる。

大曽根の基礎データ

筑波大学から北に約5kmに位置し、古くからの街道である県道128号線に沿って広がる市街地である。西側を東大通りが走り、その周辺は新興住宅地や新しい店舗、開発前の名残である畑がある。大曽根の東側の低地には水田が広がり筑波山も見据えている。近年では子育て世代の入居も増えてきている。

大曽根の歴史と地域特性

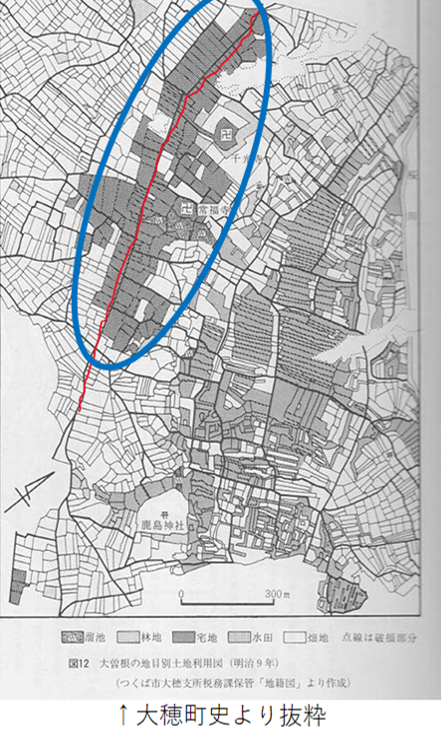

大曽根の集落は平安後期には方穂荘の名で存在していた歴史のある集落である。宝永4年野村明細帳によれば、江戸時代、大曽根地域は市場町として栄え、定期市では木綿、雑穀などが売られていた。市場町である大曽根の集落の形は典型的な街村の形になった。街村とは主要道路に沿って民家が密集して並立する商業集落のことを指す。この主要道路は現在でも土浦大曽根線として大曽根地域の中心にほぼそのままの形で残っており、集落もこの街村の形をとどめている。

また、大曽根地域に存在した若衆制度と現在の大曽根地域の旧住民の排他性にはこの地域の時代を超えた排他性を見ることができる。若衆制度とは村の行事、運営をする役割を成人した各家の課長は自動的に加入する仕組みであった。しかし、例外として途中から入ってきた移住者は若衆に入ることは許されていなかった。 現代においても、大曽根地区でのヒアリング調査、市役所の方の話を通じて、大曽根に長く住む人々が新しく大曽根に転居してきた人々を嫌う傾向が見られた。