背景と目的

はじめに

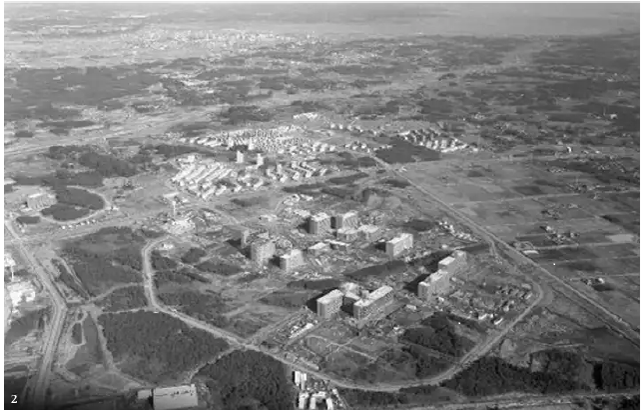

現在のつくば市の研究学園都市地域からは想像しづらいが、ほんの50年前までつくば市は自然豊かな農村地域であった。「長ぐつと星空」からはつくば市の劇的な変化の中で生きる住民たちの苦労がうかがえた。 住民の生活の中で特に大きく変化したもの一つは交通であり、「長ぐつと星空」の時代は駅までの移動には人力車も用いられていたという記述もあった。学園東大通りや学園西大通りを中心とした多車線で交差点の少ない幹線道路が研究施設を取り囲むように敷かれ、都市開発もそれらの周辺を中心に行われてきた。研究学園の成り立ちを見るにあたって幹線道路の周辺地域が重要な舞台となるのは間違いないだろう。

パリ改造から見る問題点

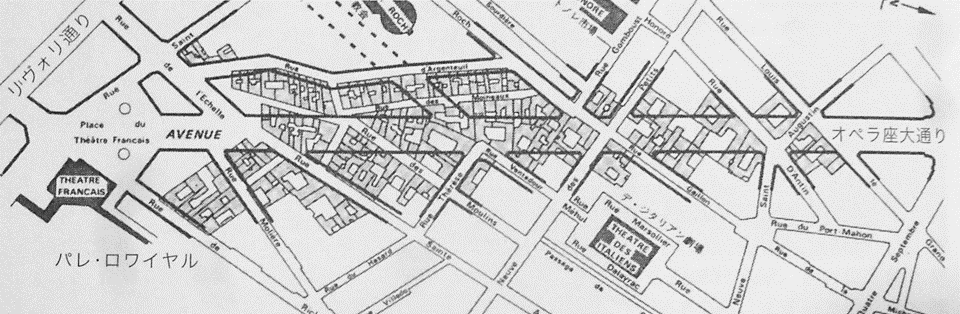

大通り建設に際する裏表の出現の過去の一例を挙げる。 19世紀半ば頃にパリで大規模都市改造が行われた。当時のパリの路地は細く入り組み、光や風が通らないため衛生環境が非常に劣悪であったため、これを解決すべく幅員の広い大通りの建設が計画された。大通りの計画地に重なる建物は強制的に取り壊された(スクラップアンドビルド)。大通りは美しく整備されパリは「世界の首都」として発展していくのだが、その裏で無秩序に破壊された旧市街地は放置されたままであった。当時のスイスの建築史家のジークフリート・ギーディオンはその著書「空間・時間・建築」で改造後のパリを「まるで衣装棚のように、画一的な大通りの裏側にあまりにもひどい乱雑さが隠されている」と批判している。 都市機能向上の裏に完全に取り残される形になってしまったパリの未開発地は大通りの陰となり明確な「表」と「裏」の関係が完成してしまった。つくば市の東大通りなどはパリ改造ほどの強引さはないものの、大通りとその裏の未開発地との格差を生んでいる可能性は十分にある。

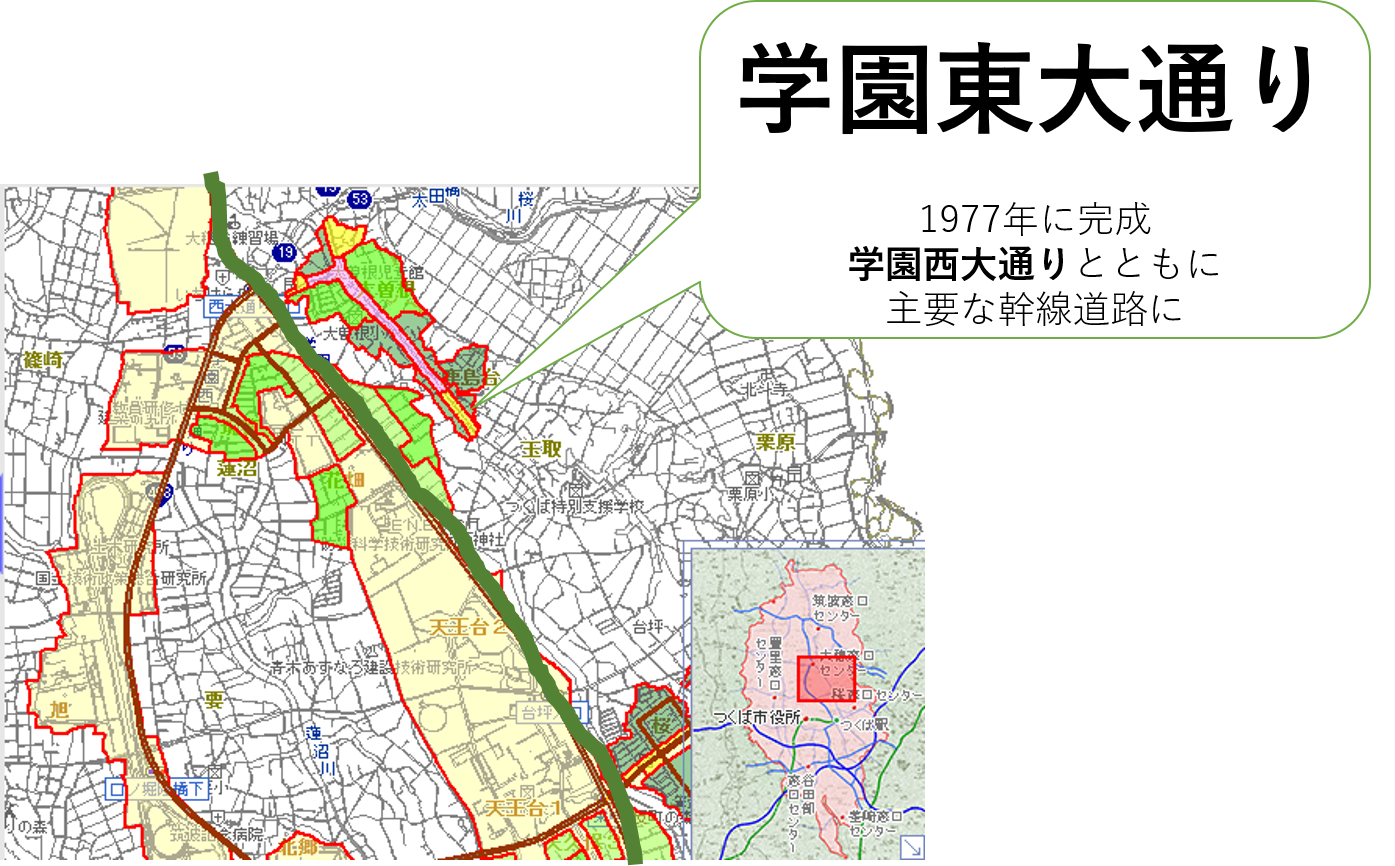

本研究に先立って、まずつくば市の年代ごとの地図を見比べ、時間の経過と地図上での変化を、交通網(道路や鉄道)を中心に調べた。第一に注目したのが「学園東大通り」である。学園東大通りは1977年に完成した道路で学園西大通りとともに研究学園都市を繋ぐ重要な交通基盤である。次に学園東大通りの周辺を中心に様々な年代の地図を見比べた。

地図を見比べたところ、東大通りに並行して走る県道128号線とそれに沿ってできている「大曽根」という地区を見つけた。昔からある県道128号線と、新しく大規模な道路である学園東大通りには道幅、車線数、交通量などの観点から見ても明確な力関係が存在し、大曽根は学園東大通りの「陰」に隠れてしまった形になっているのではないかと予想した。 本研究では大曽根の現状を把握するとともに現状に至る原因を探る。