調査・実験methods

ヒアリング調査

つくば市の道路維持管理の現状の確認と問題点の明確化のため、つくば市の道路維持管理業務を担当している道路管理課を対象にヒアリング調査を行いました。つくば市の道路管理課は、主に次の3つの手段で道路の破損を認識していることがわかりました。

・道路管理課が行う指導の道路パトロール

・筑波都市整備株式会社が行う市道の道路パトロール

・市民からの報告(電話 FAX 窓口)

また、「現体制では破損した道路の発見が間に合っていない現状にある」という意見をいただきました。我々は経済的負担の少ない市民による報告を増やすことで道路管理課のパトロールの負担軽減が実現できると考えました。

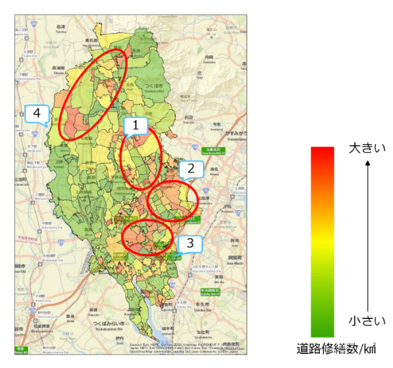

データ分析

市が行っている道路パトロールによる修繕箇所の分布(2016年8月9日~2019年3月26日)、筑波都市整備会社の道路パトロールによる修繕箇所の分布(2018年3月~2019年2月)、で得られた位置データを GISにより地図上で示し、各地区での「修繕数/㎢」を数値で配色し分類しました。分析の結果、大きく分けて下の4つのエリアで特に修繕数が多いという結果が出ました。

①筑波大学周辺エリア

②竹園周辺エリア

③つくば市南部エリア

④つくば市北東部エリア

①、②では近くに教育機関があり、多くの学生が移動していると推測できます。このエリアの道路の問題発見を学生の目を使って行うことができないかと考えました。今回の研究では①に絞り、筑波大生を対象に実証実験を行いました。

アンケート調査

学生が日々の生活の中でどれほど道路破損を発見し、市に報告しているのか、学生はどのような報告手段を利用しやすいのか等を把握するために、アンケート調査を行いました。

アンケート調査によって、以下のことがわかりました。

・ 多くの筑波大生(69.5%)が道路の破損個所を認識しているが、市に報告した経験がある学生は非常に少ない(0.28%)。

・ 道路破損の報告手段として考えられる各報告手段での報告のしやすさを尋ねたところ、LINEが最も高い評価を得ている。

以上から、筑波大生に報告を促すためには、その手段としてLINEを運用することが最適だと考えました。また、LINE には位置情報・写真の送信機能があり、発見した道路破損の詳細を容易く報告できる利点があリます。

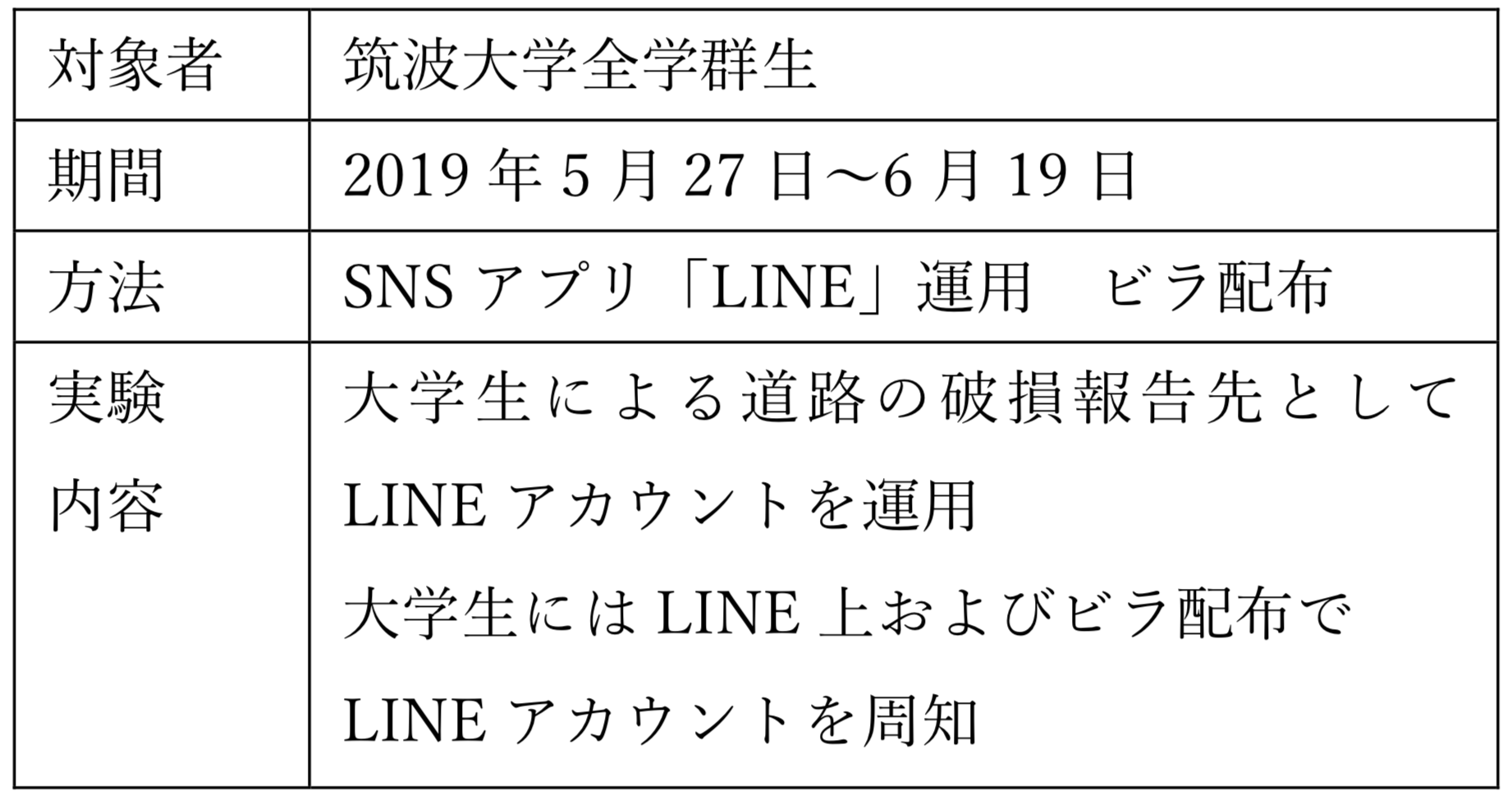

実証実験

アンケート調査を踏まえて、学生に向けて報告手段としてのLINE運用の効果を測る実証実験を行いました。

各学類の1~4年生のLINEグループ、計98/100グループに対して個別に報告先LINEアカウントの存在と報告手順等を伝えた内容のメッセージと、報告アカウントの連絡先を送信しました。報告手順としては、大学生が報告アカウントを友達登録し、トーク画面で発見した道路の破損個所の写真と位置情報をLINEの機能を使って送信することで報告が完了する、というものです。

さらに、大学生を周知内容によって集団①②③に分類しました。

①報告手順の説明(+特になし)

②報告手順の説明+報告した学生へLINEスタンプを提供

③報告手順の説明+破損報告の公共的意義を訴える

集団ごとの報告数を比較することによって、最も学生に破損報告を促す要素(+の内容)は何かを明らかにします。

実験前の仮説は

・②への要素は①への要素よりも報告を促す。

・③への要素は①への要素よりも報告を促す。

LINEアカウントの存在を広めるために、各集団に周知内容に沿ったビラの配布も行いました。

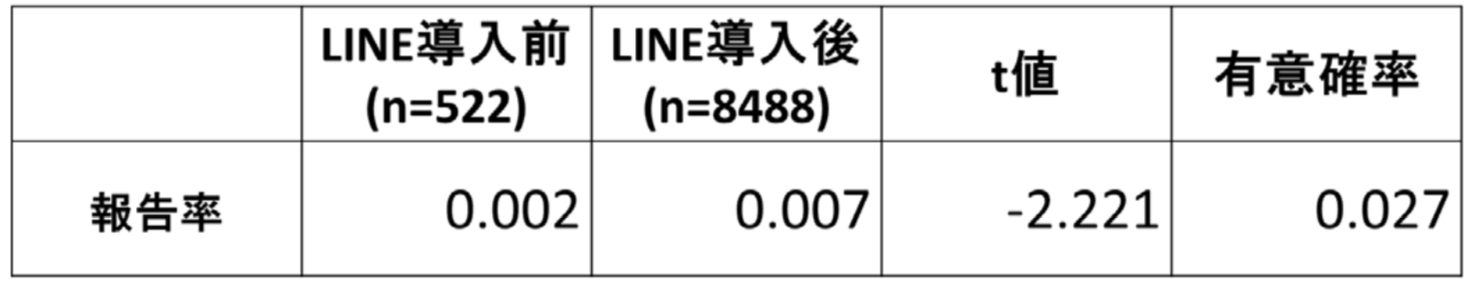

実証実験(統計分析)

各学類の学年グループLINEやビラによる広報の結果、学類生8488人にLINEアカウントの周知をすることができました。その中でそのアカウントを友達登録したのは367人で、実際に56人から66件の報告をいただきました。

まず、私たちは実験実施期間の前後で道路破損を行う学生が増えたかどうかを調べました。アンケート調査から得た、市役所への道路破損報告をしたことがある学生の割合と、実証実験で LINEを通して道路破損を報告した学生の割合について平均値の差の検定を行いました。

検定の結果が下の表です。

この結果、「LINE運用した結果、学生の報告率が増加した」ということが有意に言えました。

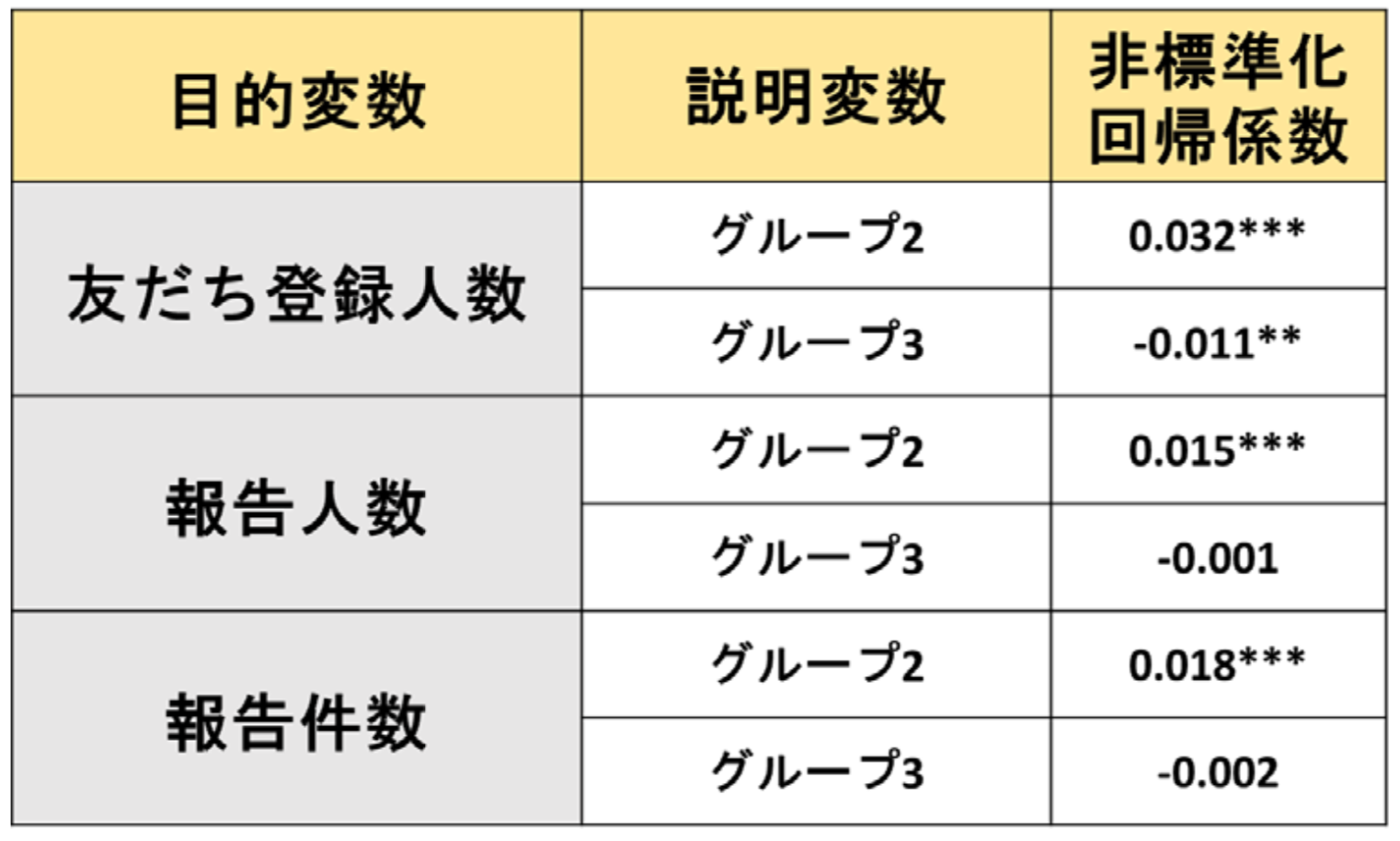

次に、どのような要素が学生の道路破損の報告に影響 をもたらすのかについて調べました。

「①、②、③のどれに所属しているか」を説明変数『友達追加人数』、『破損報告人数』、『破損報告件数』を目的変数として、それぞれ重回帰分析を行った。

検定の結果が下の表です。

この結果、次の内容について有意であることが言えました。

・ 特別なことを伝えない場合よりも、LINE スタンプという報酬を与えた場合の方が、友達登録数が増えて報告も集まる。

・ 公共的意義を訴えた場合、訴えなかった場合より友達追加数が減る。報告数については有意な差があるとは言えない。