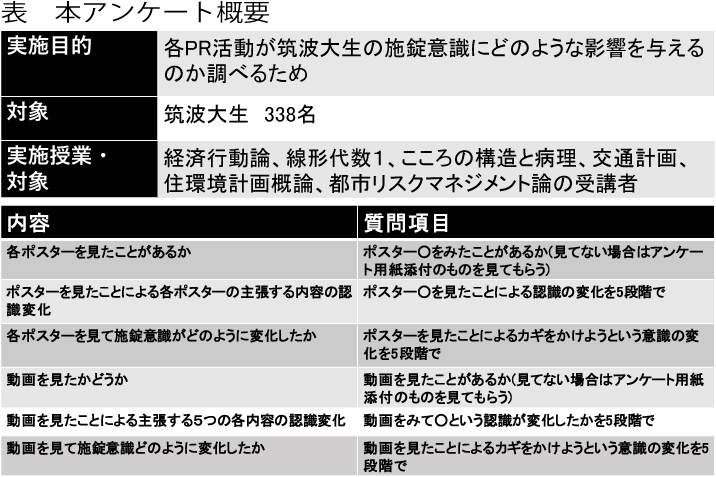

各PR活動が施錠意識にどのような影響を与えたのか調べるため、ポスター掲示後、表5および表6に示すアンケート調査を行った。また、このアンケートでは5つのポスターを比較するにあたってキャリーオーバー効果を考慮し、ポスターの順番を入れかえた5!=120通りのアンケートを作成した。以下本アンケートの概要と、そこから得られた結果についてまとめる

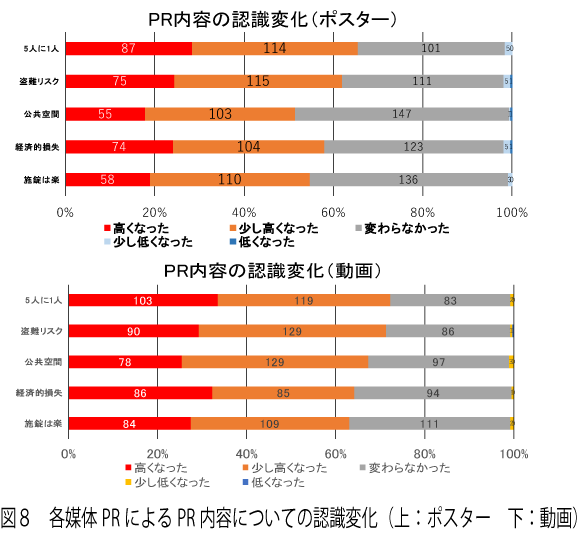

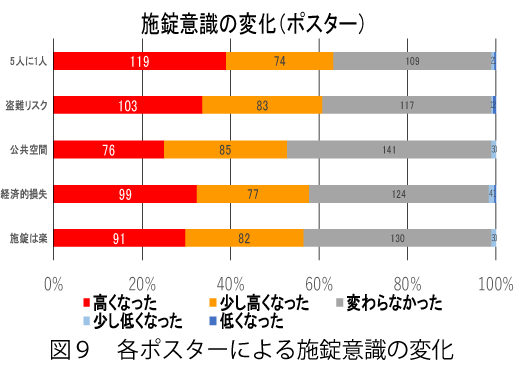

図8は、それぞれのポスター閲覧により、ポスター閲覧以前の意識と比較して、自転車盗難のリスク認知の向上や施錠の面倒意識の改善の程度をみたものである。また、図9は、ポスター閲覧後の自転車施錠意識の改善状況をみたものである。これらをみると、ポスターによるPR内容の伝わり方と意識変化について、過半の学生に意識の向上がみられ伝わっており、施錠意識の向上にもつながっている。すなわち、PRによる施錠意識改善には成功したと判断した。

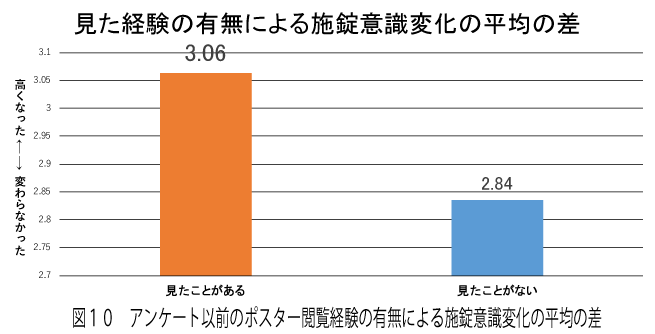

図10は、アンケート回答時点ではなく、アンケート回答以前にポスターを見た経験の有無による意識変化の差について、その意識の変化の平均値をみたものである。これによれば、アンケートで初めてポスターを見た学生より、それ以前からポスターを見ていた学生のほうが、有意に施錠意識が高まっていることがt検定(t値=-4.269, p値=1.04×10-5)により示された。繰り返し日常的に見ることで意識改善の効果がより高まるといえる。

a)盗まれた自転車のうち6割が鍵をかけておらず、無施錠は盗難リスクが高い。

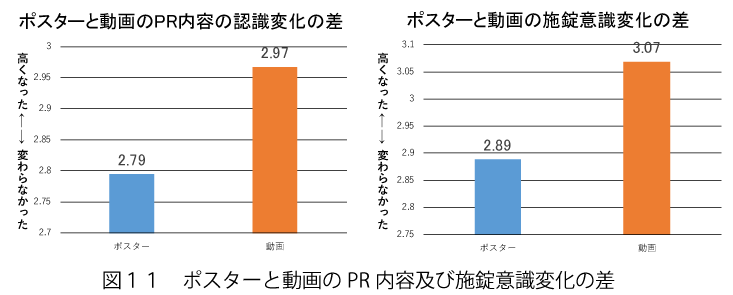

図11はポスターと動画の閲覧によるそれぞれの意識変化の平均値についてみたものである。この図からは、ポスターより動画のほうがPRの内容は伝わりやすく、施錠意識もより向上していることがt検定により示された。(左図:t値=-5.930, p値=1.24×10-9、右図:t値=3.263, p値=0.00056)

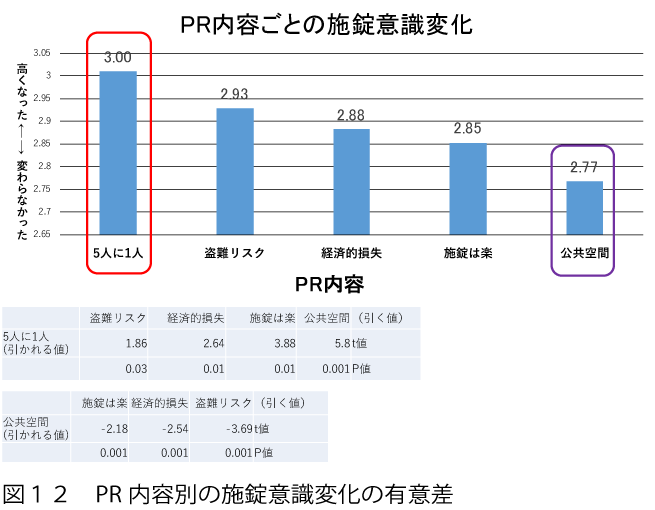

図12は、5種類のポスターのPR内容によって施錠意識の変化の程度をみたものである。意識向上の効果の差について、「5人に1人が自転車を盗まれていている」は比較的効果が高く、一方で「大学は公共空間であり、自転車盗難への危機意識が必要」は比較的効果が低い。「5人に~」が効果的だったことからは、施錠を直接促すよりも盗難自体への危機意識を高めるほうが施錠意識向上につながるということが考えられ、「公共空間~」が効果的でなかった原因としては、公共空間であることと自転車盗難が結びつきにくかったのではないかと考えられる。

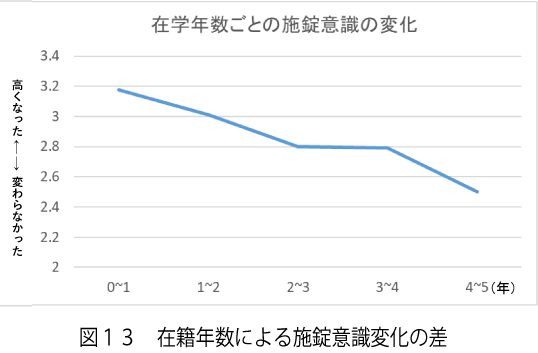

図13は、在学年数別に施錠意識変化をみたものである。在籍年数が短いほど意識変化が顕著で、長くなるにつれて意識が向上しにくくなっている。

本アンケートから得られた結果についてまとめる

①ポスターと動画によって伝えようとしようとしている内容が伝わる

②プレアンケートから考案した広報内容によるPRは筑波大生の施錠意識の改善に役立っている

③ポスターと比較して動画のほうが内容を伝えるのに適している

④在学年数が長くなればなるほど施錠意識が変化しにくくなる

⑤盗難への危機意識を身の回りのこととして認識させることで施錠意識改善につながる

⑥公共空間の意識と自転車盗難についてはイメージが結びつきにくく、効果的なPRがあまりできなかった