提案

以上の結果から、「空間の改良」と「処理方法の周知」の二つの目的を軸に、四つの提案をする。

提案1 花を植えて捨てにくい空間をつくる

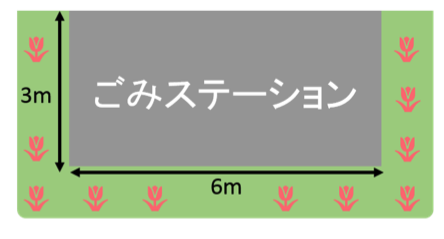

実験の結果から芝生は不法投棄の抑制に効果があることが分かった。より効果のある対策を提案するにあたり、既存研究として中俣らによる『ゴミのポイ捨てに対する監視カメラ・先行ゴミ・景観・看板の効果』(2016)がある。この論文の中で、花壇の効果は芝生の効果より大きいことが検証されている。これを踏まえ、花壇の設置を一つ目の提案として挙げる。費用の関係から、花壇ではなく地植えとし、図4.1のように3メートル×6メートルのゴミステーションの周囲1メートルの幅で花を植えてみる。一年を通して花が咲くように、開花時期の異なる2種類の花、マツヨイグサとパンジーを植えた場合の費用を計算した。マツヨイグサは、1か所に350株として全8か所に必要なのは2,400株。1株400円とすると、花そのものの費用は960,000円となる。肥料などは必要なく、また、こぼれ種なので毎年花が咲き、新しい株を買う必要はない。パンジーは、一か所に450株として全8か所に必要なのは3,600株。一株80円とすると、花そのものの費用は288,000円となる。肥料代は250円/400g×135袋で33,750円となる。また、こちらもこぼれ種なので毎年花が咲き、新しい株を買う必要はない。以上より、初年度の費用は約135万円となるが、次年度以降は肥料代のみ必要となり、維持費は安いと考えられる。最も労力が必要なのは花を植えるときであると考えられるが、それは大学生を巻き込む形のイベント形式にすることを提案する。また、花を植えることでゴミが捨てられにくい空間を作るだけではなく、宿舎敷地内の景観、治安の改善も見込めると考えられる。

提案2 人が集まる空間をつくって人目を増やす

アンケート調査から、人目が無いほうが、人目がある環境よりも不法投棄をしにくい、ということが分かった。その結果から、不法投棄の多い地点にベンチを設置したり、学内Wi-Fiスポットを設置したりと、人が集まる空間に改良することを提案する。しかし、費用面での課題があると考えられる。

しかし実験を行う中で、我々が設定し対策をしていた地点以外で不法投棄が何件か見られた。このことから、空間の改良は短期的には大きな影響を与えることができると予想されるが、不法投棄そのものをなくす、という根本的な解決を目指すためには不十分であると考えられる。そこで、新たに二つの提案をしたい。

提案3 学内ポスターで処理方法を知らせる

アンケート結果より、ルールを認知することで正しく捨てようと考える人が増加するという傾向が見られた。この結果から、学生にルールを認知させることは有効な対策といえる。より効果的にルールの認知を高める方法として、学内の食堂やエレベーター、トイレなど目に触れやすい場所にポスターを貼ることを考えた。作成するポスターについては記載する情報量を絞るなどして、「分かりやすいこと」に主眼を置いたものを考えた。

提案4 SNSの活用

アンケート結果より、ルールを認知することが「譲る」「売る」といった再利用を促進する傾向が見られた。前項でルール認知の重要性についてはすでに触れたが、ルール認知の別の手段として、SNSの活用を提案として挙げる。SNSの強みは様々であるが、その中でも「手軽さ」「簡便さ」といった点に注目し、提案するのが図4.6に示す、全く新しい情報発信bot「ごみたん」である。ごみたんは主にTwitter上で活躍するbotであり、処分したい品目を問いかけると処分方法や再利用方法を教えてくれる、などの機能を実装する。再利用の促進は間接的に投棄の減少、ひいては不法投棄の減少につながる。その手段として学生にとって身近なSNSを活用することが良策であると考える。

都市計画専攻のホームページにジャンプします