1

調査項目

1.web調査

学食の問題に対して、今までどのような研究がなされてきたのかを把握するためにWeb調査を行った。

○既存研究

・『学生食堂の経済・経営分析 法政大学』 後藤潤也 村井峻 横山愛

学生食堂の問題解消を目的にアンケート調査による分析、解決案の提案を行った論文。「テイクアウトの実施」「デッドスペースの有効利用」「移動販売車や屋上を飲食スペースとして開放」「時間指定一品追加策」の実施を提案している。

最初の3つの提案は学生食事の満足度を高めつつキャンパス内の敷地の有効活用が期待できる。昼食ピーク時を避ける対策として一品追加策にも混雑の解消が期待できることがわかる。しかしどの提案も費用問題などのリスクが伴うため慎重な検討が必要である。

・『中央大学後楽園キャンパス3号館学生食堂の最適窓口配置の評価』 水本剛四郎

学食における窓口配置と座席の容量に注目し、数学的な観点から考察している。注文窓口4つ、レジ2つの学食の待ち行列ネットワークを作成する。これをもとにシミュレーションを行い、最適窓口の配置の考案や休み時間内の座席の利用状況を推測している。この結果最も混雑していた窓口の人気のあるメニューを独立させて、新設窓口を設置することで平均滞在時間を大幅に減少できることが確認できる。また、待ち行列の人数の減少により、利用者が増加した場合の座席の利用状況が推測できる。

・『東京工業大学学勢調査結果2010』

学内食堂に関して学生アンケートから抽出される問題に対して、現状分析から提言という形式でまとめられている。選択式のアンケートではあるが、自由記述の意見も大いに取り上げており、学生の意見を反映している。また、混雑に関しては前回の調査後、コンビニが設置され解消されたことが挙げられている。

2.文献調査

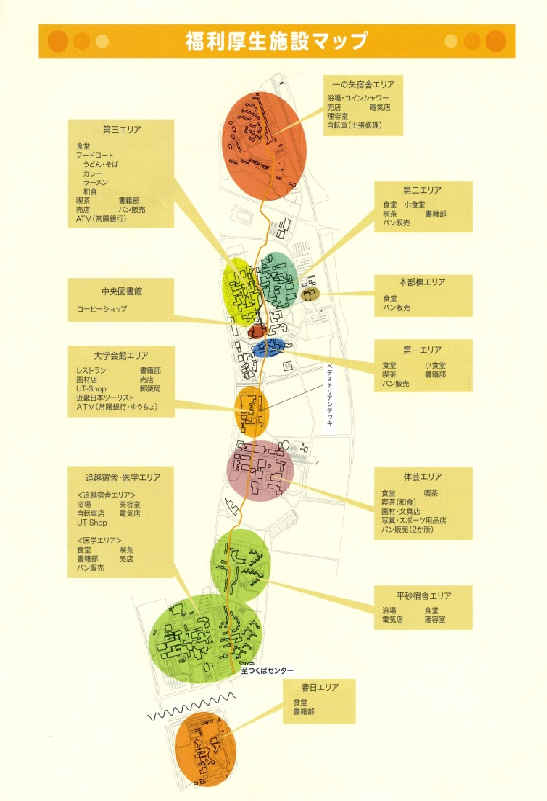

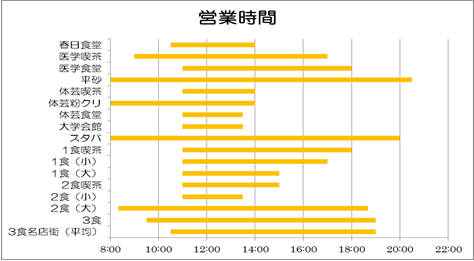

学食の基本的な情報を得るために筑波大学福利厚生施設紹介誌「ういーる」から、また学生の学食の利用実態から学食の問題を把握するために、筑波大学学生生活支援室がまとめた「学生生活実態調査」から、それぞれ文献調査を行った。

○筑波大学福利厚生施設紹介誌 ういーる

各学食の配置図、営業時間は以下の図のようであった。

○学生生活実態調査(学群)平成20年度

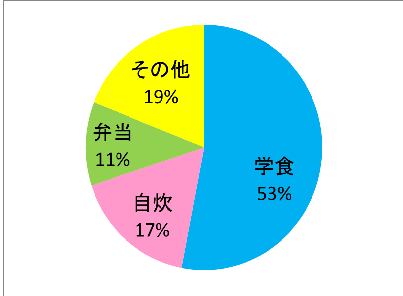

昼食の場所についての質問では、昼食を学内の食堂でとる学生の割合は全体の52.9%と半数以上にも上った。

○学生生活実態調査(学群)平成20年度

学内の福利厚生施設に関する満足度についての質問では食堂に不満を抱いている学生

の理由として、「学食としては値段が高い」「各エリアの食堂に差がありすぎる」「一部

の狭い食堂は、昼食時の混雑がひどい」が挙げられている。

3.ヒアリング調査

学食の現状や課題、1学食堂リニューアルの目的などを知るために学食を管轄している厚生会の担当者にヒアリング調査を行った。また4限の時間帯に食堂に行き、昼休みの時間帯以外の学食の利用のされ方などについて、食堂にいた人と学食の店員の方に調査を行った。

<筑波大学スチューデントプラザ厚生会>

日時:平成24年4月25日(水) 9:00~10:00

場所:筑波大学スチューデントプラザ

協力:高野 様

○ヒアリング結果

・学食の管理は委託した業者が行っている。

・各学食の配置は大学建学当初に決められ、基本的には各エリアに、喫茶・食堂を最低1

つずつ設置した。

・学食のメニューや値段の変更は厚生会の承認が必要だが、テーブルやイスの配置は各業者に委託されていて、席数に決まりはない。

・業者の契約は2年単位で、厚生会の話し合いによって決定される。業者の利益も考慮し、利用者数の多いところと少ないところが同じ業者が経営するように調整している。そのためエリアによって業者の違いが生じる。また利用者数の少ないところはメニューが減るなどの現象が起こってしまう。

・エリアによって学生数も異なるため集客力にバラつきがあり、業者の努力ではどうしようもない面もある

・大学会館のレストランは、外部からのお客さんを招いて食事をしたり、パーティーを行ったりすることを目的として作られた。

・中央図書館のスターバックスは、学外の人と飲み物を飲みながら話す場を設けるためにつくられた。また図書館からも本離れをどうにかしたいという要望があったため、図書館に設置された。競争などが生まれてしまっては困るので、他の場所に設置する予定はない。

・平成20年度の学生生活実態調査で学食が充実してほしい施設の1位に選ばれたことについては、その後特に食堂について詳しい調査は行わなかった。学食が学生によく利用されるため1位に選ばれ、データのみで判断してしまうのは良くないのではないかと考えられている。不満としては価格が高いことや混雑が大きいと考えていて、特に混雑は厚生会も問題意識を持っている。

・1学食堂のリニューアルは3学食堂などの混雑の解消も目的としており、利用者の分散を狙ったものである。現時点では、1学食堂の利用者は増えたという認識を持っており、この人数を引きつけ続けていられたら、リニューアルの効果はあった、と言うことができる。

・1学期は利用者が多いが、2・3学期は徐々に利用者は減少する。また長期休暇の間も利用者は減少してしまう。このような学食特有の問題があるため、業者は大きな負担を負ってしまうことになる。またこの問題のため、学食のスペースを今以上に拡大するというような考えはない。

<学内食堂ヒアリング>

日時:平成24年4月27日(金)14:00~16:00 (昼食時間帯外)

場所:学内全学食

協力:食堂利用者 ・一部学食の店員

○ヒアリング結果

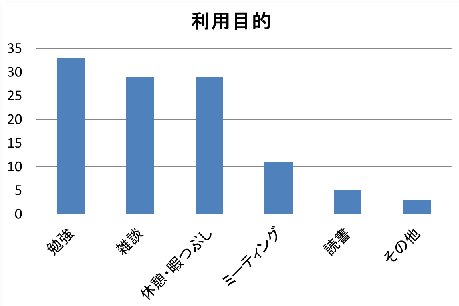

・利用目的は授業の合間の暇つぶし、勉強、雑談が多かった。

・その場所を選んだ理由は授業の合間の暇つぶし目的の人は前後の授業の場所に近いこと、勉強目的での利用の人は周囲が少しうるさい方が集中できるなどを挙げた。また広い学食においてはお店の人の目が気にならない、新入生の意見では他の場所を知らないなどの理由も挙がった。

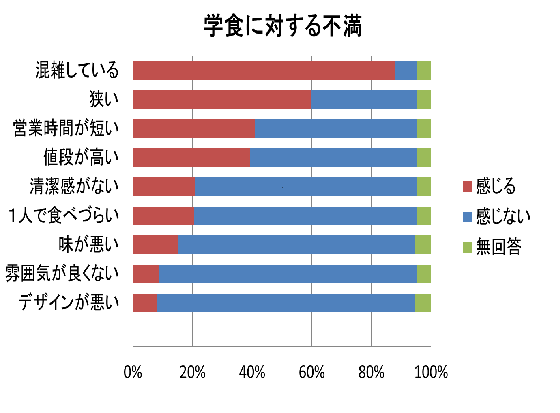

・利用者へのヒアリングでは学食への不満の要因として混雑している、営業時間が短い、狭い、値段が高い、清潔感がない、1人で食べづらい、味が悪い、雰囲気が良くない、デザインが悪いといった点があがった。

・学食の食事以外の利用目的は勉強、雑談、ミーティング、休憩・暇つぶし、読書などであることが分かった。

・調査の過程で学食のオフピーク時の利用の問題や学内のデッドスペースの問題もあがった。

・ガス、光熱費により赤字になってしまうためお昼の時間帯以外は営業できない学食もある。

・BGMなどが流せないため、店内は殺伐としているという印象を持っている人もいる。

4.現地調査

1) 4月13日(金)の授業において5限の時間帯に筑波大学キャンパス内の学食を回った際に、1、2階はきれいだったが3階喫茶はテラスを含めあまり使われていない印象を受けたため、最も関心を持った体芸食堂について調査を行った。

○調査結果

・学生数に対して規模が小さい。

・実際に1、2階の店舗は混雑が目立つ一方、3階の喫茶は空席があった。この喫茶を整備・改善していくことで1、2階の混雑は改善されるのではないかと感じた。またこの問題を解決していくことは空間の有効活用につながるのではないかと考えた。

2)他の総合大学や私立大学にはどのような学食があるのか調査するために以下の学食を訪れた。

<東京大学>

日時:平成24年5月2日(金)12:00~14:30

場所:東京大学学食

・銀杏メトロ食堂

・中央食堂

・第二食堂

目的:資金面などの問題では似たような問題を抱えていることが予測される同じ国立の

総合大学として、どのような学食があるのか調査するため。

○調査結果

・筑波大学と同様に昼食時の混雑が問題となっている。

・3つとも生協が運営する食堂だったが、どこもシステムやレイアウトが異なる。

・昼食のピーク時の混雑緩和のため時間をずらしての利用を呼びかける貼り紙があった。

・ピーク時は食事目的以外の利用は禁止という掲示がある。

・カウンター席が多い印象を受けた。

・キャンパス内に移動販売の車が来ていた。

・銀杏メトロ食堂は勉強などの利用もしやすいつくりになっていた。(お店の人から席が見えづらい、カウンター席が多い、パーテーションで区切られているなど)

<東洋大学>

日時:平成24年5月2日(金)15:00~16:00

場所: 東洋大学・白山キャンパス地下一階学生食堂

目的:日本経済新聞でお勧めの学食ランキング第1位(関東圏)に選ばれていたので、どのような学食であるのかを調査するため。

○調査結果

・昼食の場所としてだけではなく休憩のスペースとしても利用されており、昼食ピーク時ではない15時にも関わらず、多くの学生がいた。

・注文する場所と返却の場所が分かれていた。このシステムにより、ピーク時に効率化を図ることができるのではないかと予測できる。

・1300席あり、テーブル間もゆとりがあり広々としていた。

5.実態把握アンケート調査

学食へのニーズや昼食時以外の学食の利用実態、そしてヒアリング調査で挙がった項目がそれぞれどの程度問題となっているのかを知るために、学群生を対象にアンケート調査を行った。

<アンケート概要>

対象:学群生

回答数:185枚

都市・地域・環境を探る 80枚

経済学入門Ⅰ 77枚

その他サークルなど 28枚

<アンケート内容>

・基本項目

・利用時間

・満足度

・利用頻度

・不満点

・利用実態

・授業の合間の居場所

(詳細は付録のアンケート用紙参照)

<アンケート結果から導かれたデータ各種>

○アンケート調査結果

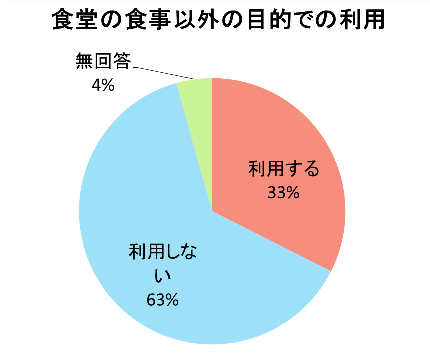

○アンケート調査結果

・調査から約90 %の人が混雑を不満に感じている。

・学食の食事以外の利用目的の上位3 つは、勉強、休憩・暇つぶし、雑談であった。

・勉強をする場所には図書館もあるが、図書館を選ぶ人は静かなことなどを理由としてあげる一方、学食を選ぶ人はグループでの勉強をしやすいことなどを理由としてあげた。

・授業の合間には図書館、パソコン室、学食にいる人が多く、また筑波大学特有であると思われるが家に帰る人も多い。

・統計的な分析の結果、味の悪さと値段の高さは満足度を下げるが、混雑していると感じるかどうかは満足度を下げないことが判明した。また普段利用している学食によって満足度が異なる可能性も見受けられた。

2

まとめ

以上の調査より,問題点とそれに対する考察を以下にまとめる.

・学食は多くの学生の生活に大きく関わる施設である一方で、問題も多く抱えている。

・不満要因としては特に混雑が大きな問題である。

・空間利用上の問題としてはオフピーク時の利用やデッドスペースの問題がある。この問題を解決することにより、筑波大学の資金・資源を有効活用できるのではないか、と我々は考える。

・学食の食事以外の目的としてのニーズには、グループでの勉強や休憩、雑談など学生の集まれる場所としてのニーズがあると考えられる。

|