地区別構想:新治地区

現状

新治地区では農家の数が減少している。また、農業は肉体労働が基本であるため従事者の身体的負担が大きいこと、農業を始めてから収益が増加するまで時間がかかることから、新規就農者に対する農業の魅力が少なく、農業従事者の減少が予想される。

新治地区にある観光農園のリトルファームにヒアリング調査を行ったところ、リトルファームには後継者がいないが、今後どうするかは考えていないということだった。また、2011年の東日本大震災による原発事故以降、風評被害によって関西地方からの客が減少したということが分かった。

土浦市全体について、農業改良普及センターにヒアリング調査を行ったところ、風評被害については他の農家についても顧客が減少しているということだった。マーケットの縮小による収入の減少は、農業従事者にとって魅力を感じない要因となると考えられる。

ここでは、農業従事者にとっての魅力を作ることで、「新規就農者を惹きこみ住民を離さない農業が魅力的なまち」を目指す。

提案

新治のおいしさを海外へプラン

東日本大震災による風評被害で失われたマーケットを復活させるために、JAが海外への農作物の輸出に取り組み、海外のマーケットに参入することを提案する。

財務省(2008)によると、「近年の傾向として、アジア地域の所得が向上している。また、高級品志向の嗜好変化が起きつつある」という。この傾向は、高品質とされる日本産の農作物をアジア地域に輸出する際に追い風となる。

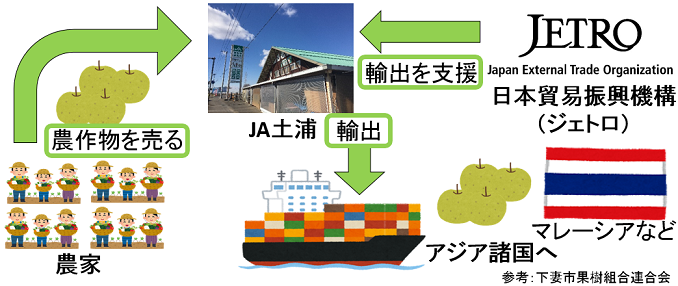

海外マーケットに参入するために、JAが日本貿易振興機構(ジェトロ)と協力体制を結ぶ。農作物の輸出の流れを図2に示す。日本貿易振興機構は、農林水産物・食品の輸出や中堅・中小企業等の海外展開支援を行う機構である。新治の作物をJAと日本貿易振興機構が協力し東南アジアに輸出することで、マーケットを拡大する。マーケットの拡大は新規就農希望者を惹きつけ農家を離さない魅力になると考えられる。

図2 スマート農業推進プランの仕組み

スマート農業推進プラン

農林水産省(2013)の「『スマート農業の実現に向けた研究会』の設置について によると、「ロボット技術や人工衛星を利用したリモートセンシング技術、クラウドシステムなどの活用が進展しており、それらの産業分野への活用が期待される」とある。スマート農業の例としては、トラクターの自動運転化、農業従事者の身体的負担を軽減するアシストスーツ、経験やノウハウのデータ化などがあげられる。

新治地区に最新技術を導入することで、就農者の身体的・経済的負担を軽減し、取り組みやすいスマートな農業を目指す。

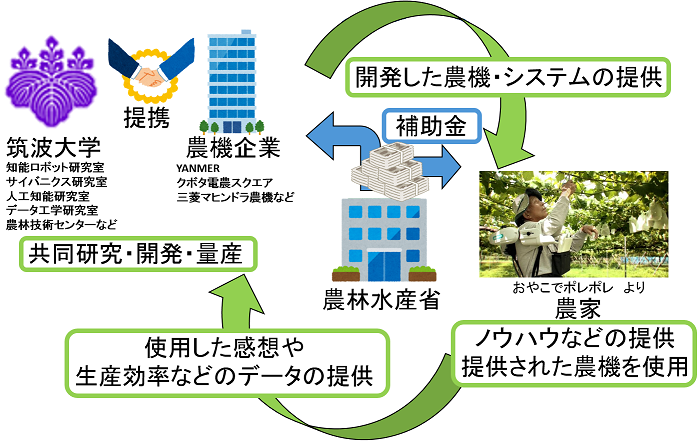

大学・企業と農家の関係を図3に示す。共同研究・開発・量産は、筑波大学の研究室・研究機関と農機企業が提携し行う。その後、農家に開発・量産した農機・システムを提供し、実地で実証実験を行う。農機・システムの量産や実証実験の際に、農林水産省から補助金が支給される。使用して得られた感想やデータを大学にフィードバックすることで、さらに研究を進める。

図3 スマート農業推進プランの仕組み