分野別構想

ここでは、各分野ごとの都市構想を説明する。

1.くらす〜生活拠点の整備〜

□現状と課題

土浦市では、中心地の地価上昇やモータリゼーションの進行によって住宅の郊外化が進んでいる。また子どもの人口減少が進んでいて、コーホート要因法の分析によると、市内の小中学生人口は今後減少を続け、2040年までに小学生は約3000人、中学生は約1500人の減少が見込まれる。現在、藤沢小学校・斗利出小学校・山ノ荘小学校の統廃合が計画されているが、今後もさらに小中学校の統廃合が必要になる可能性を考慮する必要がある。

□生活拠点の設定

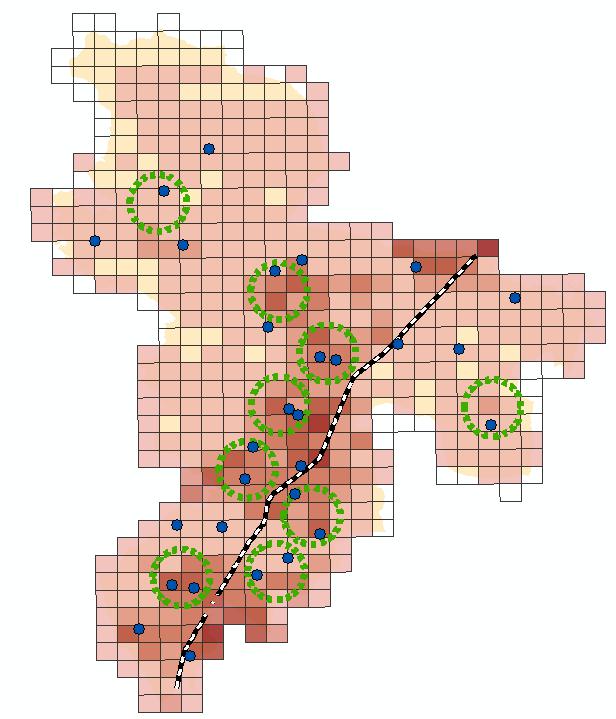

学校中心のコミュニティ形成を行うため、生活拠点は範囲内に学校が立地していて、ある程度生活に必要な設備の集まっている場所を選び、下図に緑色の円で示した市内9か所に設定することとした。なお、地図上の点は小中学校の分布である。生活拠点が備える都市機能は、①学校、②スーパー・薬局等の生活利便施設、③コミュニティ施設、④診療所、⑤交通結節点、⑥住宅の6つである。想定規模は徒歩10分圏である半径750m、目標人口は先行事例である富山市を参考に7000人に設定した。

▲ 生活拠点の設定

□拠点内での施策

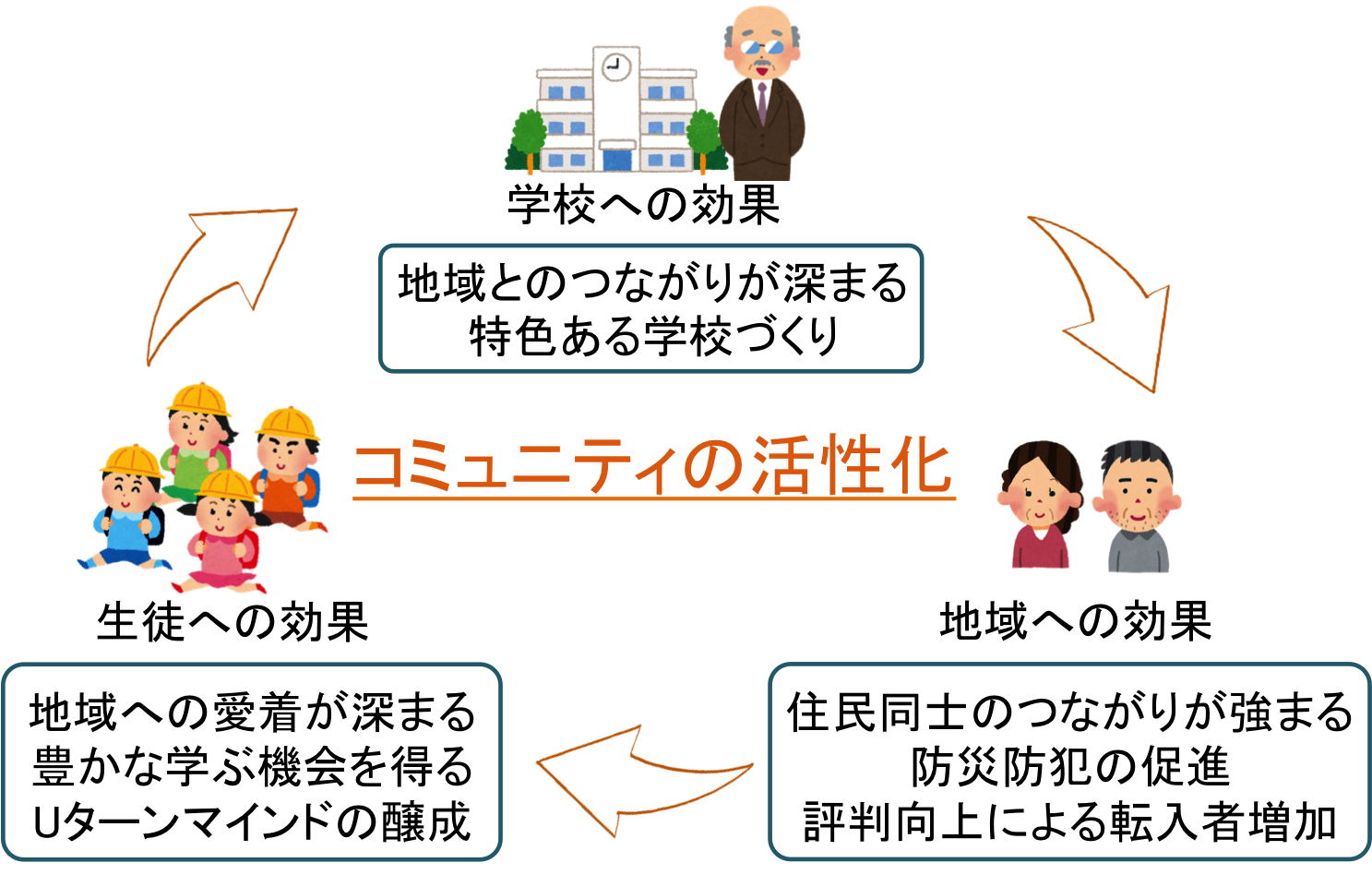

日常生活を快適に過ごすことの出来る生活拠点の形成のために、拠点内での活発なコミュニティ形成の促進と、拠点エリア内へ人口を集約させる施策が必要である。 まず、地域コミュニティの形成は学校を中心として行う。学校・地域・生徒が相互に関わり合いながら活動を行うことで下の図のように相互にメリットがもたらされ、コミュニティの活性化につながる。

また、拠点内に人口を集中させるために、市が不動産と連携して生活拠点エリア内物件に家賃や購入費用の補助を行う。それと同時に、生活拠点内コミュニティの質を高めることで各拠点の住環境としての魅力を高め、新規の居住者が自発的に生活拠点内を選ぶモチベーションを向上させる。

2.にぎわう〜都市拠点の整備〜

□現状と課題

うらら広場前と、金馬車の東側で中心市街地の歩行者通行量を調査した結果をまとめると、歩行者通行量は年々下がってきており10年前の半分になっていることがわかる。中心市街地がにぎわっていると、地域が活性化されることや市民が豊かな生活を送ることができるなど市全体にとって良い効果がある。しかし今は土浦市の顔である駅前のにぎわいが足りないために、土浦市の顔色が悪くなっており、アイデンティティを喪失しているように感じられる。そこで、歩行者通行量をにぎわいの指標として、中心市街地ににぎわいを取り戻すことを目指す。

□都市拠点の設定

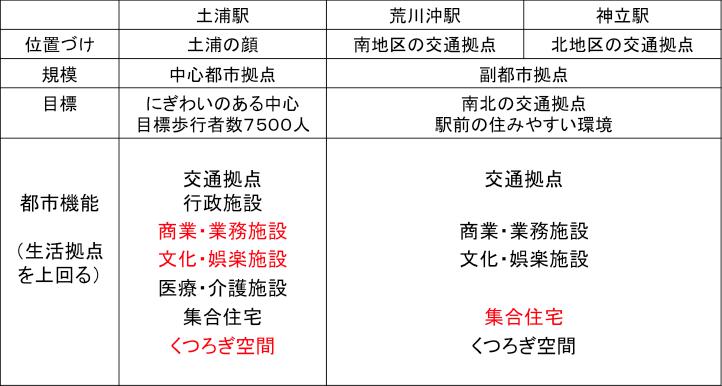

都市拠点は駅前に設定し、生活拠点にない、あるいは上回る水準の都市機能を集約させる。想定規模は半径750m、目標人口は9000人とする。 それぞれの拠点の位置づけとしては、土浦駅は、土浦市の顔となる中心都市拠点とし、市役所や図書館などの文化施設、商業施設が集積する予定である。荒川沖駅は、他の市町村との結節点となり、南地区の交通拠点とする。神立駅は、おおつの地区へのシャトルバス運行など、土浦北地区の交通拠点となり、工業団地が付近にあることから住宅整備を中心に行う。各拠点が備える機能をまとめたのが次の表である。

▲ 各都市拠点の備える機能

□拠点内での施策

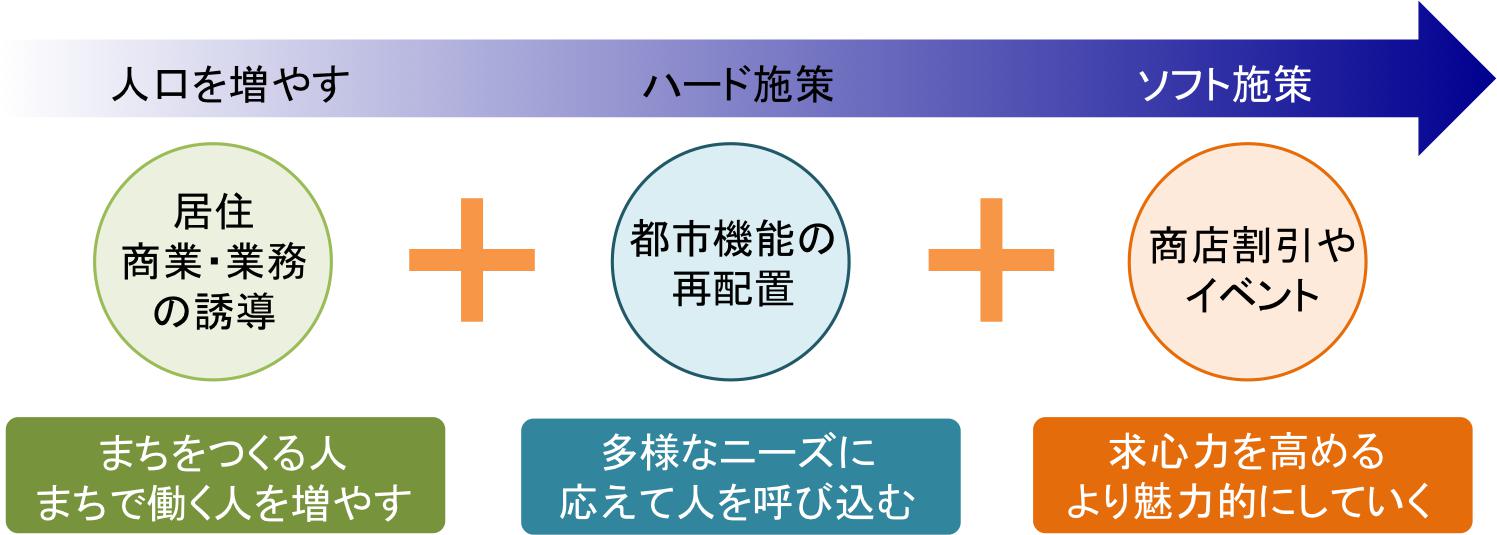

都市拠点のにぎわいを取り戻すために、下の図のような流れで整備を行う。

まず、居住や商業・業務施設に助成を行い中心地に誘導することで、まちで活動する人を増やす。続いて、都市機能の再配置を行い市民のニーズに応えた利便性の向上を図る。また、市民イベントが行えるような設備や場所を設けることで、市民の活動を活性化し、まちの魅力を高める。さらに、市役所移転や図書館の開発が行われる土浦駅西口において、複合的な機能をもったビルの新設を行う。ビル新設に伴い、乱立し利用度の低い雑居ビルは撤去・再編を行う。同時に図書館と再開発ビル周辺の街路や緑地の整備を行い、新図書館通りを快適にすることで、駅前の憩いの場としてこのエリアの魅力を高める。同時に周辺地域の空きテナント・未利用地の活用を進める。 以上のようにハードとソフト双方での施策導入を行うことにより、都市拠点を土地が有効に活用された人の集まるにぎやかな駅前空間に変えていく。

3.つなぐ〜交通分野の整備〜

□現状と課題

集約型都市を実現するために非常に重要になるのが、交通ネットワークの整備である。 交通に関する施策を考えるにあたって公共交通の整備における現状と課題を調査するため、2014年12月3日(水)、土浦市商工会議所にてNPOまちづくり活性化土浦の小林さんに対するヒアリング調査を行った。この調査から、現状では各事業者が個別に事業を行っているため、事業者同士が連携して事業を運営することは非常に難しいとの回答が得られた。市内全域で一体的な使いやすい公共交通ネットワークを形成するために、公共交通のシステムや設備の整備とともに、交通サービスを提供する事業者が互いに連携をとれる体制を整えることも必要である。

□提案

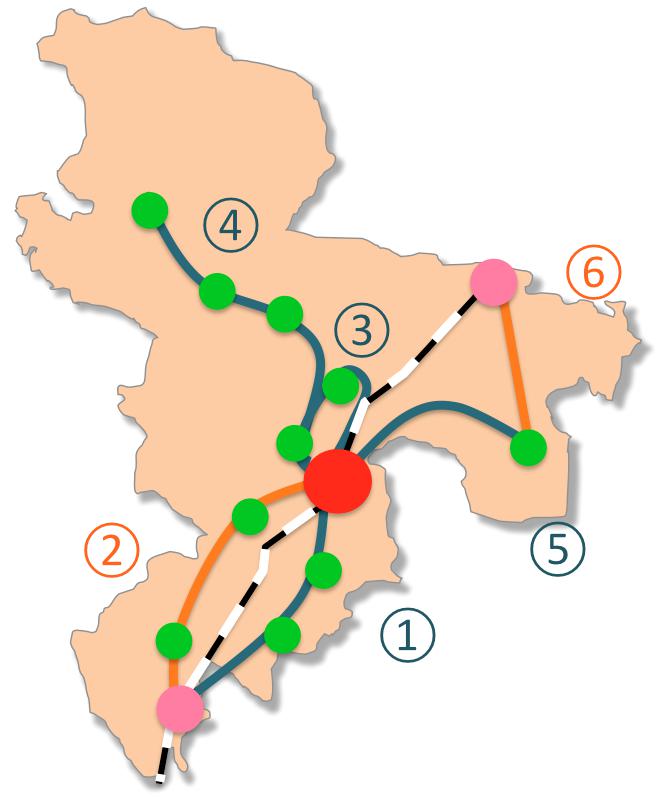

交通分野の提案は以下の3つの方針で提案する。 ① 拠点と拠点をつなぐ ここでは生活拠点と都市拠点間の利便性の向上を考える。 まず、設定したすべての生活拠点で公共交通が利用できるよう、下図の②と⑥のバス路線を新設する。また、公共交通だけでも拠点間の交通を十分にまかなえるよう、バス利用の現状を把握した上で、各路線の運行本数の増便などを行う。

▲ 市内バス路線図(②と⑥を新設)

さらに、公共交通を利用しやすい環境の整備として、パーク&ライドを取り入れる。家から自転車でバス停まで行ってバスに乗ったり、自動車で駅まで行って電車に乗り換えたりしやすいよう、公共交通の周辺に使いやすい駐輪場や駐車場を整備する。

② 拠点内をつなぐ バスに加えてもう一つ公共交通である自転車の市民共同利用システム「つちコギ」を提案する。これはレンタサイクルのシステムで、事前に登録を行うことで24時間365日自由に利用することができる。各拠点内で公共施設周辺など、3~4カ所のステーションを設置し、利用・返却をどのステーションでも行えるようにすることで、電車やバスでカバーできない部分での交通手段を確保する。

③ 市民と土浦市をつなぐ ここまで、過度に自動車に依存せず、公共交通を利用しやすい体系を目指した施策を提案した。これらを実際に市民に利用してもらうために、交通の機能を一体化させるICカード「DAPECA」を導入する。市が推進委員会を設立し利用者の登録や発行、その後の管理を請け負うことで、市と各交通事業者が連携する形をとり、市全域での一体的な交通ネットワーク整備を行いやすい体制をつくる。 DAPECAの利用方法としては従来のICカードと同様、プリペイド形式でのバス・のりあいタクシーの支払いや、①、②で述べた駐車場・駐輪場や「つちコギ」の利用登録が行える。また市内の商店と連携することで、買い物や食事に使ったり、カードを提示するだけで割引が効いたりする付加的な特典も設ける。 このICカードの導入によって、会計の迅速化による交通ラッシュ時の混雑緩和や、利用者へのサービス利用料金優遇による公共交通の利用増加、商業の振興などが見込まれる。