土浦管弦楽団~土浦音楽を奏でよう~

地区別構想

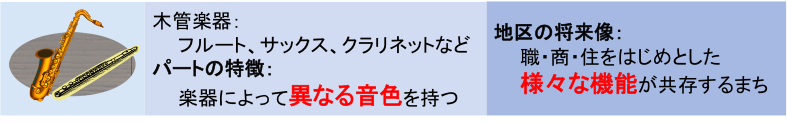

木管タウン おおつ野

現状

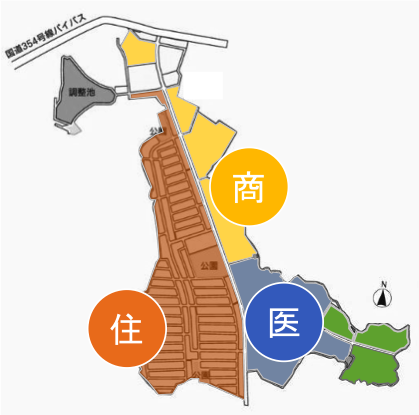

おおつ野地区を代表とする「土浦ニュータウン おおつ野ヒルズ」は、21世紀型の新複合都市として職・商・住を兼ね備えたまちづくりが行われている(図3.1.2)。2015年に開業予定の土浦協同病院の移転先としても決定し、それに伴い土浦駅や常磐自動車道土浦北インターチェンジまでのバイパス開通や神立駅までの新道整備予定が計画されている。

実際にどのような属性を持った人々が入居しているかということについてJFE商事株式会社 土浦ニュータウンおおつ野ヒルズ現地販売センター 販売センター長(宅地建物取引主任者) 山本貴様へインタビューを行った。特徴として、土浦市内やつくば市といった茨城県内からの移住や原発の影響を考慮して福島県からの移住者が多いこと、以前は子育て世代が多かったが土浦協同病院の移転に伴い老後も安心できるまちとして考えられているためか高齢者世代の移住者多いことが分かった。このことから、これから新たなコミュニティ形成がなされていく中で、人々のつながりを育むためのきっかけづくりが必要である。

重点施策

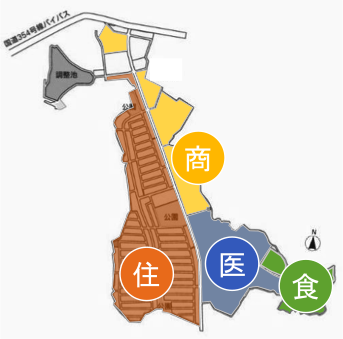

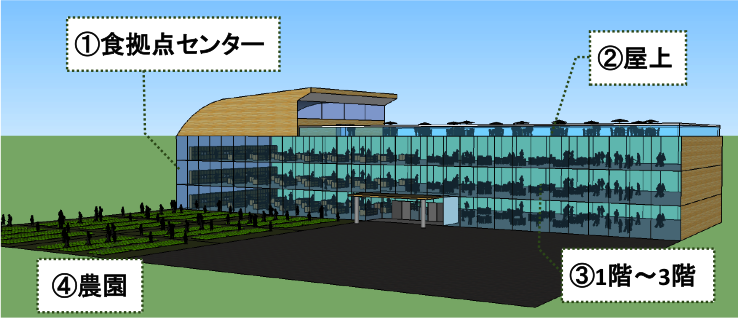

茨城県におけるれんこんの栽培量は全国第1位で、全体の約4割をも占めるという。土浦市のシンボルともいえるハス田のあるおおつ野の特徴を活かし、職・商・住に新たに「食」を加えた「医職食住計画」として食拠点センターの設置を提案する(図3.1.3)。

<選定場所と選定理由>

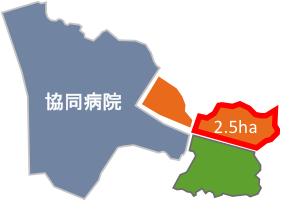

選定場所は図3.1.4中で赤く囲ってある約2.5haの土地である。土浦協同病院や上大津東小学校の近くに位置することから、病院や小学校を巻き込む形で提案を行うことができると考えたため、この場所を選定した。選定地の現状の様子を図3.1.5に示す

<施設>

①食拠点センター:

ガラス張りとすることで、内部と外部からそれぞれの様子がわかるように工夫

②屋上:テラス

③1~3階:食育講座、料理講座、収穫講座、育て方講座

④農園:種植・栽培・収穫体験

<仕組み>

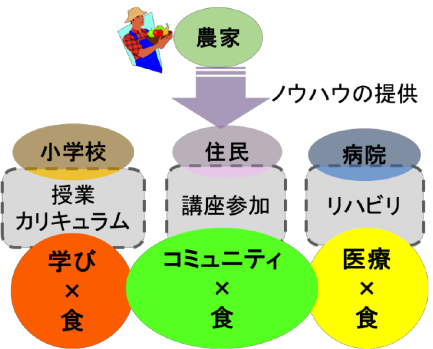

小学校、住民、病院を主なターゲットとする。小学校、住民、病院を主なターゲットとする。地元農家が「食」に関するノウハウを提供する。小学校では授業カリキュラムに組み込むことで、住民は開講される講座に参加することで、病院では病院患者のリハビリの一環として、携わる。そこで、「食」を通した学び、コミュニティの形成、医療との関わりを築き、「食」がライフスタイルの中心となる。(図3.1.7)

職・商・住に「食」が加わることで、異質な分野が共存し、それぞれが関わり合うことで様々な音色を響かせることができるまちとなることが期待される。これにより、おおつ野ヒルズは、「働く場」・「医療の場」・「暮らしの場」に加えて、「食の場」・「学びの場」・「コミュニケーション形成の場」として発展していくと考えられる。

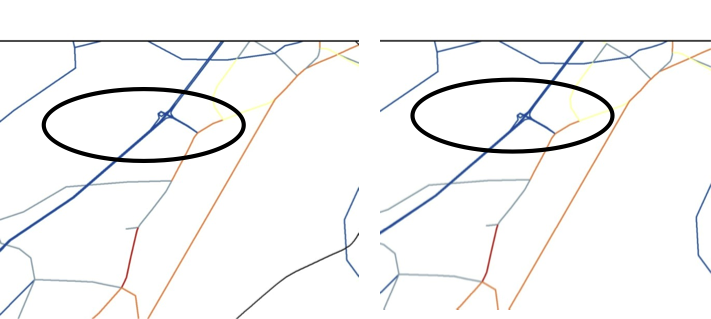

また上記に加えて、地区別の施策や開発を行う上で、おおつ野ヒルズの開発により交通量に変化をもたらすのではないかと考えた。病院移転に伴い緊急搬送の際に高いポテンシャルを持つ経路を確立するために、中心市街地、新治、神立からおおつ野へと繋がる国道345号線に注目した。 JICA-STRADA分析の結果、国道354号での交通量を2車線から4車線へと拡幅することにより、交通量は0.44-0.88から0.15-0.45へと減少し、おおつ野へのアクセス向上が可能となることが分かった(図3.1.8)。

これについて、費用対効果を検証する。

1kmあたり20億円と仮定すると3.47kmの道路拡幅にかかる費用は約69.4億円である。

費用:Σ Bt / (1+i)t

便益:Σ Ct / (1+i)t i(社会的割引率):0.04として計算を行う。

評価期間を40年としたときに便益約75億円となることが分かった。ここで、B/Cの計算を行ったところ、B / C = 1.08 > 1となったことより、費用対効果が検証できたと考えられる。

打楽器タウン 新治

現状

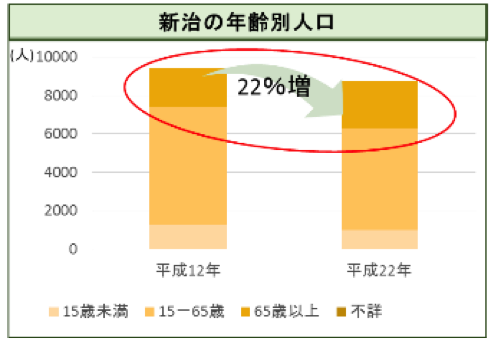

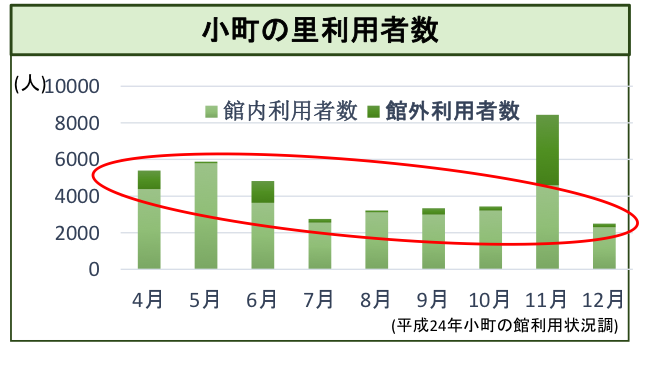

新治地区には、小町の里や朝日峠展望公園をはじめとした観光資源が多くある。また、常磐線が東京駅へ開通することから来訪者の増加が期待される。しかし一方で、高齢化の進展や都市部から新治観光地への集客の難しさが課題であることが小町の館の利用者数データや小町の里スタッフの方、新治に居住する方へのインタビューより明らかとなった(図3.2.2、図3.2.3)。

重点施策

新治における観光動態の現状を打破するために、常磐線の東京駅開通を契機として、都市部からの観光客をターゲットとした施策を行う。①ヒトとヒトとの絆づくり~新治オーナー制度~として新治に住む人々と都市部に住む人々とが交流し活動することができる仕組みと、②ヒトとヒトとの絆づくり~PR~として都市部から訪れる人へ向けた新治の魅力PRの方法を提案する。

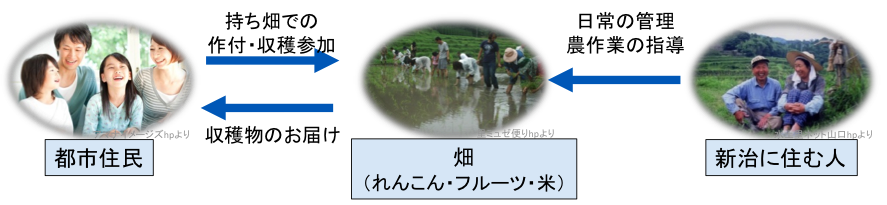

①ヒトとヒトとの絆づくり~新治オーナー制度~

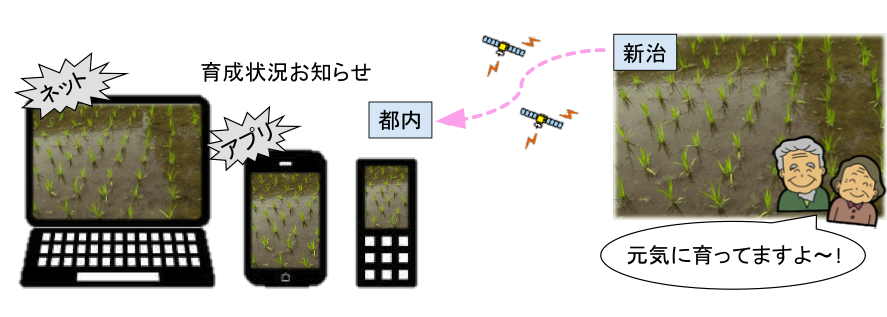

都市部に居住する農業体験希望者に、新治の田んぼや畑のオーナーとなってもらう。都市部に居住する人々は週末や余暇等を利用して、新治で農業体験を行うことができる。初心者でも安心して作付けが行えるようにするために、地元農家に指導をしてもらう(図3.2.4)。オーナーが新治を訪れることができないときは地元農家の方が管理し、オーナーにはインターネット上やメール、スマートフォンアプリ等で育成状況を知らせる。これにより、都市部に住む人と新治に住む人との間に、継続的な交流が生まれる(図3.2.5)。

②ヒトとヒトとの絆づくり~PR~

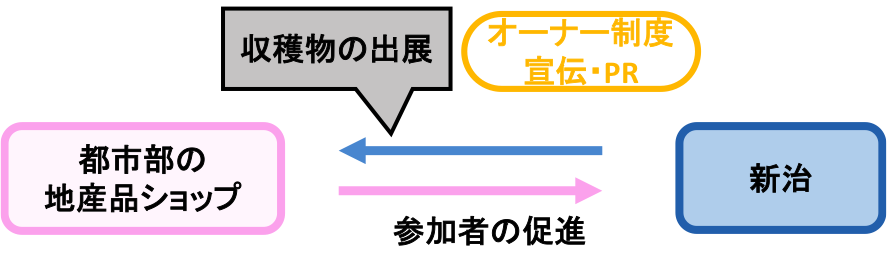

都市部に居住する人々に新治の魅力をPRする方法として、都市部に数多く出店している地産品のアンテナショップを活用する(図3.2.6)。ここで農林水産省の調べから、農業体験を行いたいと考えている都内在住の人々が多くいることが分かった。また、実際に都内に出店している地産店ショップの買い物客にアンケートを行ったところ、約70%が買った商品を参考に現地を訪れてみたいと思っていることが明らかとなった。これらのことから、地産品のアンテナショップで特産物のPRや販売により、農業体験等をしたいと感じている人々を新治に誘致できる可能性はあると言える。そこで、都市部の地産品ショップで新治の特産品である常陸秋そばの販売や新治オーナー制度の周知活動を行い、都市部からの観光流動を促進する。

図3.2.28 PRの仕組み図

図3.2.28 PRの仕組み図

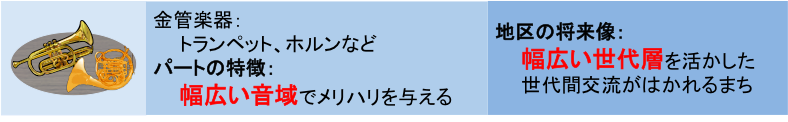

金管タウン 荒川沖

現状と課題

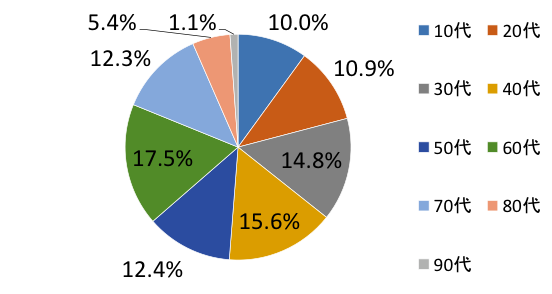

荒川沖地区は、1日9,000人が利用する交通結節点である荒川沖駅を中心に、低層戸建て住宅が広がっている。駅周辺には商業施設や自然豊かな乙戸沼公園といった多くの機能を持つ。このように住宅、商業、自然、交通という分野が充実しており、ベッドタウンとしての機能も持ち合わせている。また、幅広い世代層が住んでいることもこの地区の特徴である(図3.3.2)。しかし一方で、現地調査により駅周辺の空きビルや空き家が多く存在し、駅前の空洞化が課題として挙げられる。

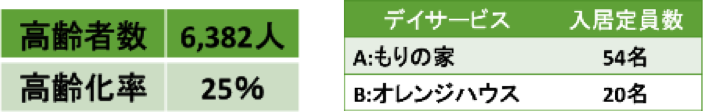

また、ヒアリング調査を行った結果、駅前にデイサービスや子育て支援施設が欲しいといった回答が得られ、住民のニーズを満たす施設が不足しているということも明らかになった。実際に調べてみると、表3.3.1で示すように他の地区に比べて子どもの数が多いにも関わらず、荒川沖駅周辺には子育て支援を行っている施設は見られなかった。

さらに、デイサービスに関しては、駅周辺には2カ所見られたものの、高齢者数に比べ定員数が少ないことが分かる(表3.3.2)。

。

重点施策

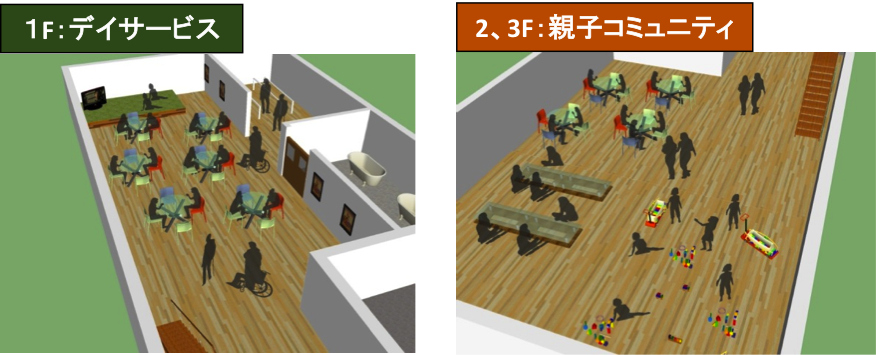

空き家・空きビルが多いことや世代層の厚さ、ベットタウンとしてのポテンシャルの高さがこの地区の特徴である。そこで、荒川沖駅前の空きビルに荒川沖の拠点となる世代層を活かした福祉複合施設の設置を提案する。(図3.3.3)。

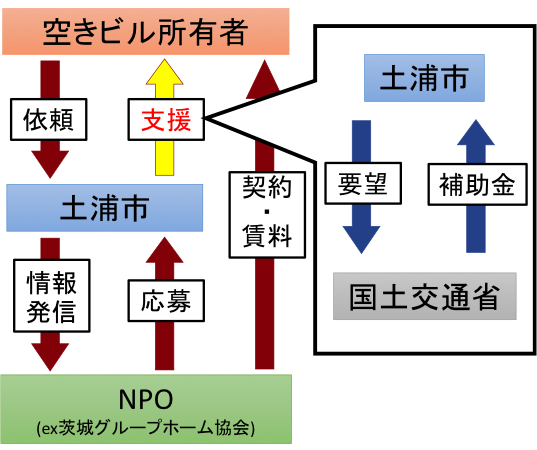

この複合住居をリノベーションする際のしくみは、所有者に土浦市が空き家・空き店舗の情報提供を呼びかけ、福祉施設の支援を行っている茨城グループホーム協会へ情報発信する。この茨城グループホーム協会と空き家・空き店舗所有者、土浦市が協同し空き家・空きビルの活用を進めて行く(図3.3.5)。またこの複合住宅をモデルケースとして荒川沖の空き家・空きビルを解消し、土浦市全体の空きビル・空き店舗問題も解消していくことを提案する。

鍵盤タウン 神立

現状

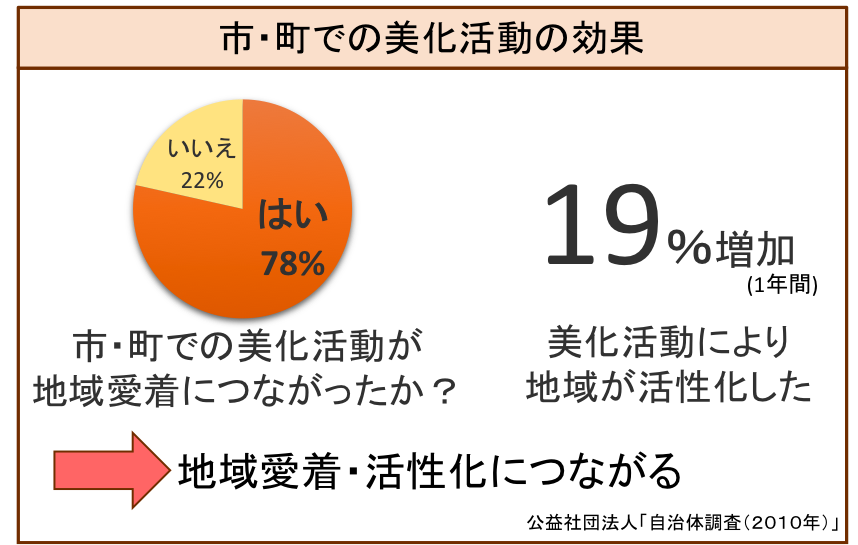

様々な工場が集積する神立地区工業団地を有することが、神立の大きな特徴である。神立コミュニティセンターのスタッフの方や神立地区に住む方にインタビューを行った。工場の存在についてどのように考えているかについては、工場との繋がりが薄いと感じているということが明らかになった。また、神立地区についてどのように考えているかに関しては、活気が無いと答えた人が半数以上であった。これらのインタビュー調査や現地調査より、神立地区は工業団地としての特徴を活かしきれていないということが分かった。住民の神立地区に対する愛着心をより強いものにすることが必要である。ここで、公益社団法人の調査から、「市・町での美化活動が地域愛着につながったか?」というアンケートで「はい」と答えた人が78%、美化活動により地域が活性化したと答えた人が1年間で19%増加したことが判明した(図3.4.2)。

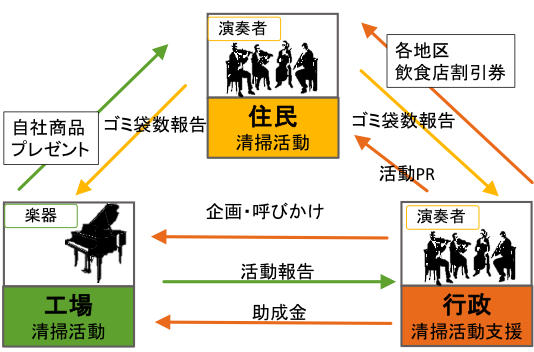

重点施策

神立地区の地域愛着を促進し、地域の活性化に寄与する案として住民・工場・行政が協働で神立大清掃活動を実施することを提案する。神立大清掃活動のPRとして駅や商店にポスターを貼り、参加を促す。3者の関係性は、行政が工場に清掃活動への参加を呼びかけ、住民に清掃活動のPRを行う(図3.4.3)。工場は拾ったごみの袋数に応じて自社商品をプレゼントし、神立の住民に工場をより深く知ってもらう。工場と住環境が調和し、住民の神立への愛着が促進されることで、まちの表情をより豊かなものにすることができる。

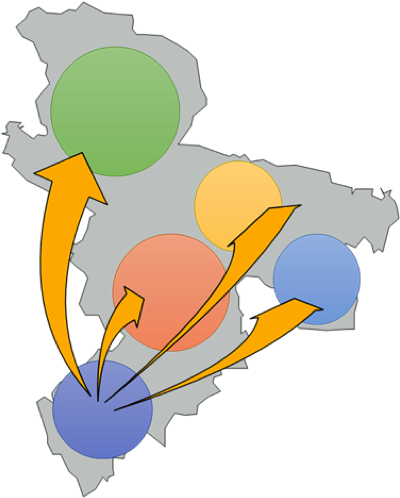

また神立大清掃活動をモデルケースとして、この活動を土浦市のその他の地区にも波及させ、それぞれが居住する地区に愛着を持ってもらう。さらに将来的には、全国に向けて工業団地を生かしたまちの活性化を広げていく(図3.4.4)。

弦楽器タウン 中心市街地

現状

中心市街地では、市役所移転や土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業により、駅を中心に新たな賑いが生まれることが予想される。また通勤・通学者が多いこの地区では、JR常磐線の東京駅乗り入れも予定されており、交通利便性の更なる向上も見込まれている。

今後更なる発展を遂げていくと考えられる一方で、課題として特に次の3点に注目する。1点目として、土浦駅前の動線交錯が挙げられる。2点目として、郊外における大型ショッピングモールの出現により、地元小売商店が衰退してしまっていることが挙げられる。また3点目として、全国第2位の面積を誇る霞ヶ浦を活かしきれていないということが挙げられる。これについては市民の方々も何とかしてほしいと思っているはいるものの、具体的にどうしたいかという統一した意見がないため、行政側も方針を決めかねている状況である。

重点施策

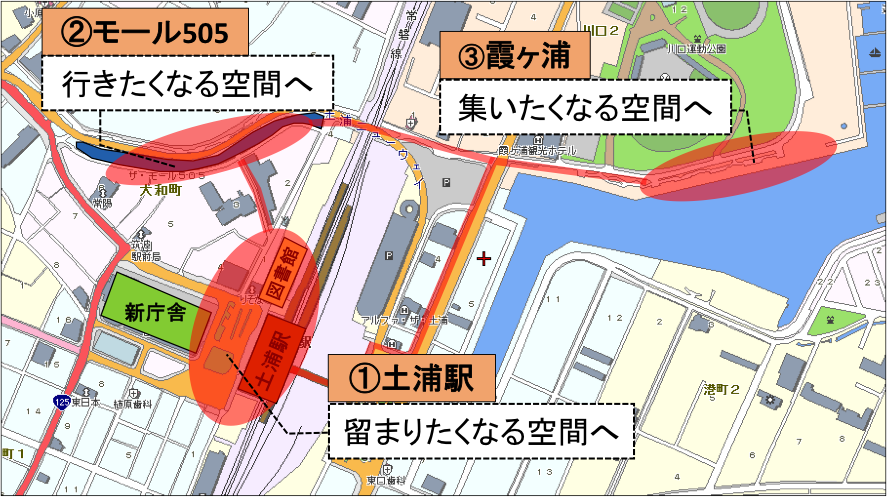

①土浦駅を「留まりたくなる空間へ」、②モール505を「行きたくなる空間へ」、③霞ヶ浦を「集いたくなる空間へ」という3点の施策を提案する(図3.5.2)。

①土浦駅を「留まりたくなる空間へ」

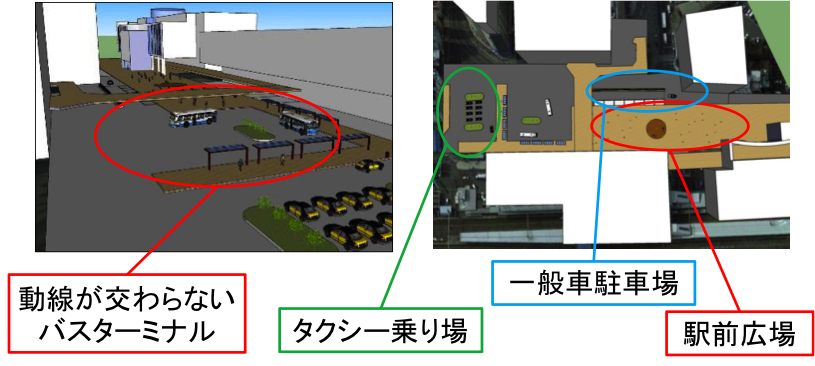

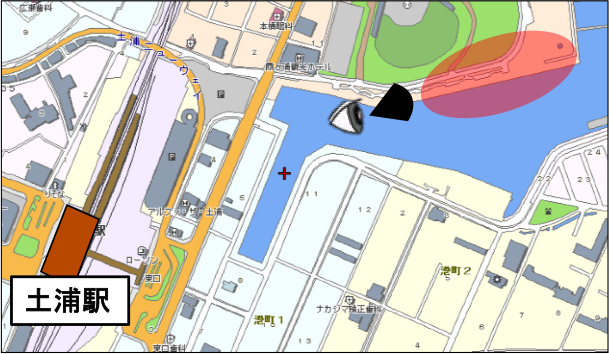

土浦駅前の安全性と利便性の向上をはかる。現在の土浦駅西口広場は人と車の動線が交差しており、バス・タクシー・自家用車のゾーンの区別があいまいな状態である。特にバスターミナルは、事故の危険性が高く(3件/年)、交通混雑の原因になっている(図3.5.3)。

この動線交錯の危険性や駅前混雑を解消するために、駅前広場の整備を行う(図3.5.4)。これにより、歩行者は自動車と交錯することなく駅前空間を移動できる。合わせて、駅前広場に滞留空間をつくることにより、土浦駅を「留まりたくなる空間へ」とする。

②モール505を「行きたくなる空間へ」

土浦駅利用者へのヒアリング調査の結果、土浦駅周辺に手ごろな価格の飲食店舗が欲しいという回答を得た。そこで、土浦駅西口におけるランチの値段が1000円以下の飲食店舗数を調べてみると、19店舗であることが分かった(図3.5.5)。これでは、全体の総席数が591席にしか満たない。市役所移転や土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業により、平日約2000人以上の来訪人口増加が見込まれている一方で、飲食店舗数が対応できないという課題が考えられる。

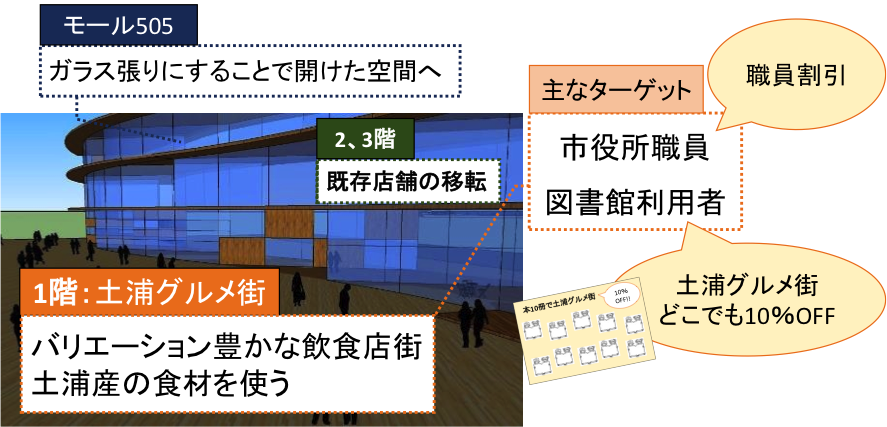

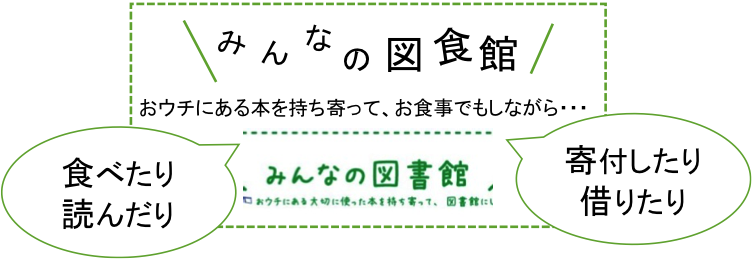

モール505を、飲食店と図書館の機能を合わせ持つ「みんなの図食館」とする。現在のモール505を改装し、既存店舗を2、3階に移転させ、1階を土浦グルメ街とする(図3.5.6)。市役所職員や図書館利用者を主な利用者のターゲット層として設定する。市役所職員に対しては職員割引制度を、図書館利用者に対しては「本を10冊借りるごとに土浦グルメ街どこでも10%OFF」といった特典をつけることにより、利用促進を図る。さらに、土浦グルメ街を「みんなの図食館」として位置づける(図3.5.7)。カフェや和食、洋食、中華といった飲食店舗の色にあった本を置く。例えば、親子が入れるようなカフェには児童書や家事に関する本を、洋食専門店にはその国の語学本や観光名所雑誌などを置き、「食べたり読んだり」、「寄付したり借りたり」できる店舗にする。図書館の機能を拡充した、図書機能を持った飲食店舗とし回遊性を持たせる。

③霞ヶ浦を「集いたくなる空間へ」

現地調査を行ったところ、全国第2位の面積を誇る霞ヶ浦があるにも関わらず、現状ではあまり活かせているとは感じられなかった。そこで、土浦駅東口から近い霞ヶ浦湖岸に着目し、新たなスポットを創出する(図3.5.8、図3.5.9)

そこで、この湖岸に湖上ステージを作り出すことを提案する。土浦市には、吹奏楽や合唱などにおいて関東大会や全国大会への出場経験を持つ、全国有数の中学・高校が多く存在する。また、土浦市文化協会に加盟するコーラスや吹奏楽など、多種多様な音楽団体が存在する。そこで湖上ステージの活用の一例として、こうした団体が一同に会する土浦でしかできない音楽の祭典を行えるような場所とすることで、霞ヶ浦を「集いたくなる空間へ」とする。