土浦管弦楽団~土浦音楽を奏でよう~

部門別現状

住環境

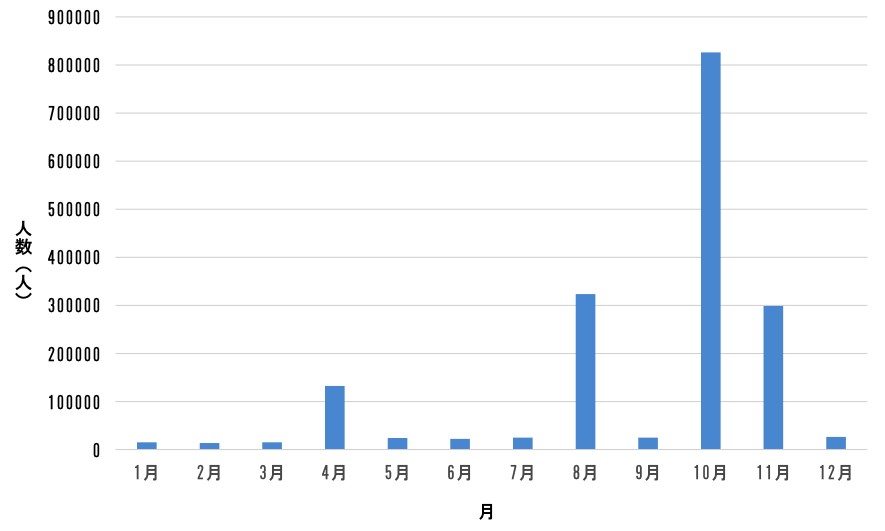

土浦市は、豊かな自然に囲まれ、自然環境の面から見て非常に優れた地域であるといえる。また、室町時代に築かれた土浦城の城下町が基礎となっており、市街地における見世蔵や古い商家、土浦城跡など、歴史あふれるまちである。 上記で述べた資源や文化を活かし、春には雛祭りや流鏑馬祭り、夏には帆曳船や土浦キララまつり、秋には全国花火競技大会、冬にはウィンターフェスティバルなど季節に応じたイベントを数々開催している。観光客数動態を図1.2に示す。土浦桜まつりや土浦全国花火競技大会といった大きなイベント開催時には多くの観光客が訪れる一方で、それ以外の時期には観光客がほとんどいないという課題が見受けられる

交通

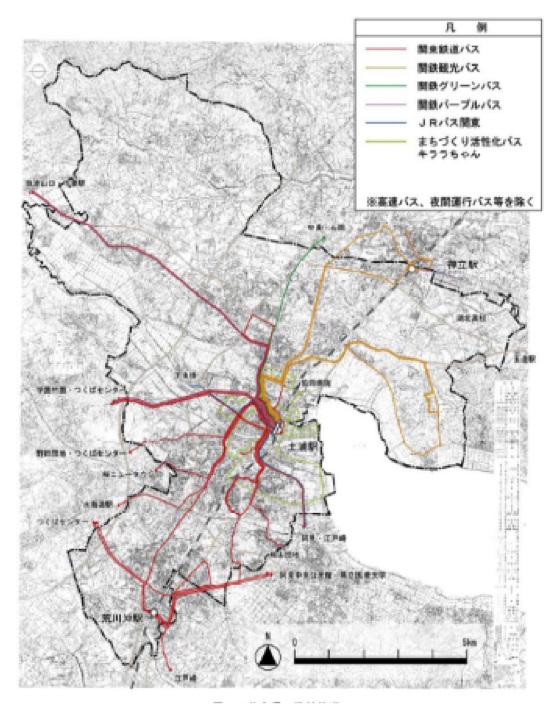

土浦市の公共交通体は、基幹的交通としてJR常磐線や路線バスが、補助的交通としてまちづくり活性化バスキララちゃん、のりあいバスタクシー土浦が、その他の交通として高速バス、障害者へのタクシー利用補助、福祉施設バス、スクールバスなど、多種他多様な主体による運行がなされている(図1.2)。

鉄道、路線バスの年間利用者数は年々減少しており、赤字路線の廃止が進んでいる。これにより、公共交通不便地域が増加傾向にあり、公共交通の衰退は目に見える形となっている。一方で、中心市街地における回遊性のニーズに対応したまちづくり活性化バスキララちゃんや、個人ニーズに対応したデマンド型ののりあいタクシー土浦は利用者数が増加傾向にある。 上記から、いかにして便利で安全な、個々のニーズに対応した公共交通が提供できるかが課題であるといえる。

工業

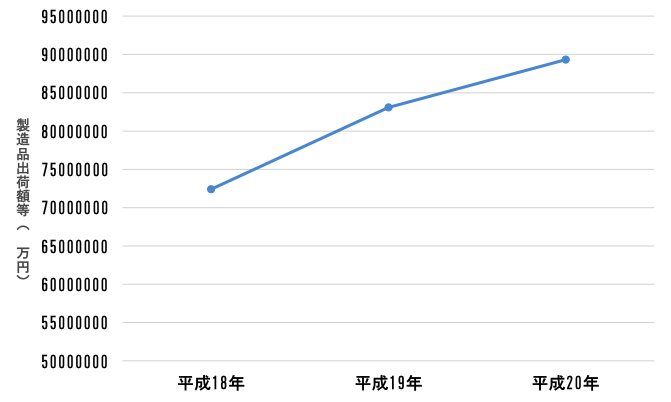

平成20 年工業統計調査によると、事業所数187社、従業者数12,312人、製造出荷額8,933億円で、特に製造品出荷額について平成18年から平成20年の3年間を比較すると、増加傾向を示していることがわかる(図1.3)。

土浦市発展のために重要な役割を果たしてきた神立地区工業団地に加え、土浦・千代田工業団地、テクノパーク土浦北、東筑波新治工業団地、おおつ野ヒルズといった工業団地への企業誘致を促進し、新たな雇用創出の場と多彩な企業の集積エリアとして発展が期待されている(図1.4)。

商業

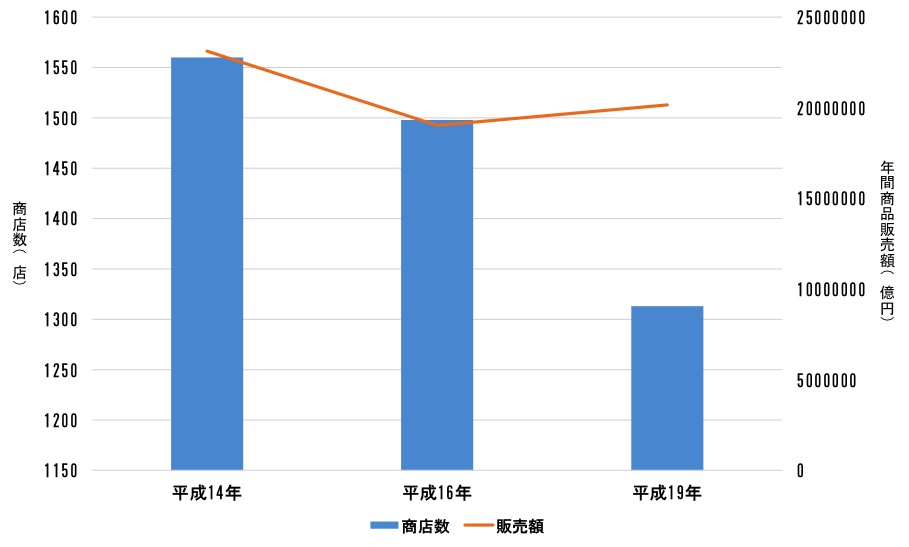

平成19年の商業統計調査結果によると、小売業については商店数1,313店、従業員数9,378人、年間販売額2,016億円で、平成14年、平成16年、平成19年の3年間を比較すると、商店数については減少し続けていること、年間商品販売額については平成14年から平成16年にかけて減少していることがわかる(図1.5)。

現在、商業近代化事業の推進及び都市基盤整備の充実を図り、商業の振興を積極的に推進している。しかし、郊外におけるイオンモール土浦のような大型ショッピングセンター進出の影響により、駅前再開発事業における商業複合施設として開業した商店などは閉店を強いられるなど、商業施設の衰退は進行し続けているといえる。 これらのことから、商業施設の再活性化により地域に賑わいをもたらすことが今後の課題であると考えられる。

農業

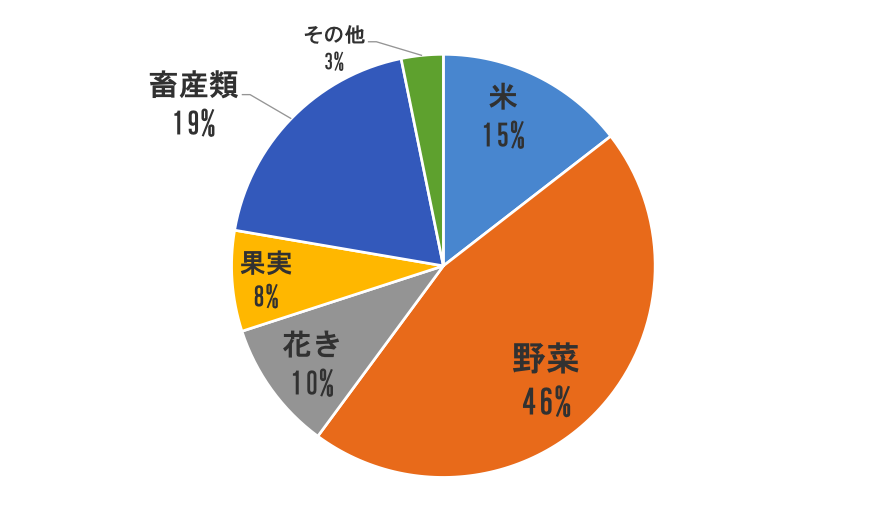

土浦市は、地形や気象条件に加え首都圏大消費地に近いという恵まれた立地条件を備えているため、農業が盛んに行われているといえる。平成18年の茨城農林水産統計年報によると、農業産出額は約96億円でその内訳は米が14.5%、野菜45.6%、花き9.9、果実7.7%、畜産類19.1%、その他3.2%となっている(図1.6)。野菜の農業産出額が多くなっている理由としては、霞ヶ浦湖岸の低湿地帯の特性を生かしたが約500haの作付面積を誇り、全国生産量第1位となっていることや、レンコンパウダーを使ったレンコン麺、レンコンサブレなどの加工品販売にも力を入れていることなどが考えられる。

地域別にみると、新治地区において桜川沿岸の基盤整備が施された圃場における水稲作付けや畑作では麦・大豆・そばの作付けが盛んに行われており、特に常陸秋そばについて茨城県内でも有数の産地である。 一方で、農業人口が減少していることが課題として挙げられる。

将来人口予測

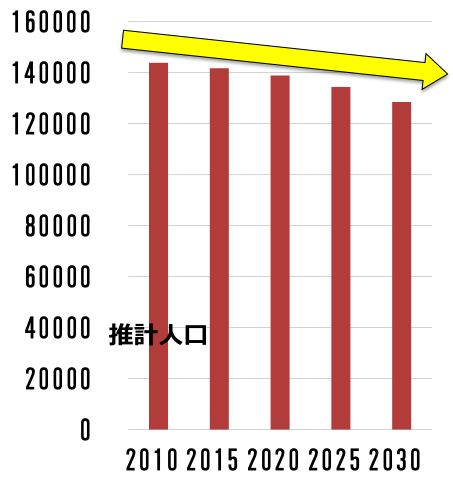

将来人口予測として、コーホート要因法による推計を行った結果を示す(図1.7)。この推定により、2010年の段階で約144,000人であった総人口は、2030年で約128,000人にまで減少するということが分かる。

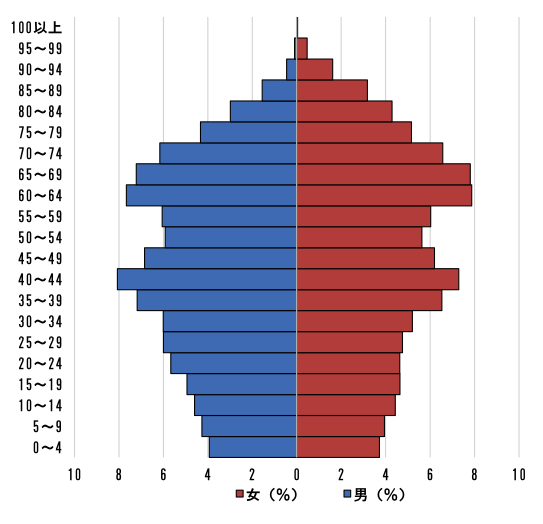

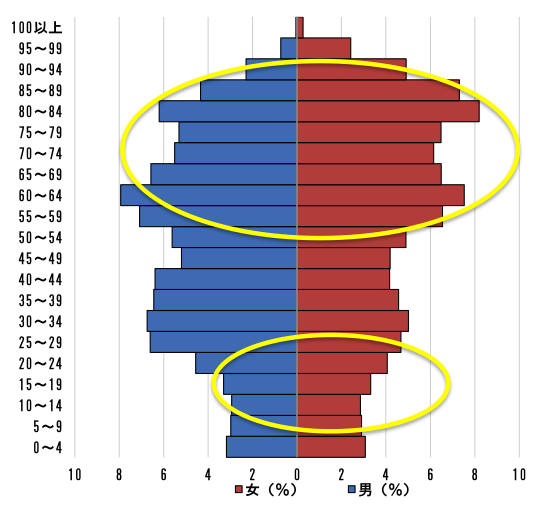

続いて、2013年と2033年における男女別年齢別(5階級ごと)人口ピラミッドを以下のグラフに示す(図1.8、図1.9)。これらのグラフを比較すると、20年という年月の経過の中で65歳以上の高齢者が占める割合が増加していること、さらに20歳以下の若年層の占める割合が減少していることが明らかである。

これらのことから、日本が直面しているあるいは将来的にあらゆる方面への影響を与えうる人口減少問題・少子高齢化問題という社会現象は、土浦市においても例外なく進んでいくということが現状から懸念される。