3−1.現状

JR常磐線神立駅を中心とするこの地区は、大きく分けて駅前、住宅、工場の3つの要素に分けることができる。 駅前では、こぢんまりとした駅舎の前で学生や高齢者などが会話している様子が見られた。駅周辺は昔ながらの個人商店が並んでおりどこか懐かしい街並みとなっているが、駅からの距離に比例して空き店舗が多く見られるようになる。

そして、大きな通りから一本奥へ入ると静かな住宅地が広がっている。公園や学校などで遊ぶ子供の姿も見られ、この地域の安全さや人々の結びつきを感じさせる。 また、国道6号線付近には工業団地が広がっている。どの工場も殺風景な印象で、歩行者の姿もほとんど見られなかった。

【図32】現在の神立地区の様子

3−2.課題

現在の神立地区の課題としては、通退勤の時間帯に駅前の県道141号線が大混雑することが挙げられる。駅前ロータリーに右折で進入しようとする車の流れを対向車の通過交通や信号が妨げ、大渋滞を起こしている。 また、今年1月15日には神立駅西口地区2.2haにおける区画整理事業が都市計画決定され、駅前広場や駅舎、都市計画道路が整備されることとなった。現在でもかすみがうら市側の幅員の広い道路沿いには大型商業店舗が多数進出しており、駅前の個人商店の衰退の原因のひとつであると考えられる。今回の事業決定により、この傾向はさらに顕著になると考えられる。

3−3.まちづくり方針

以上で述べたように、神立地区は駅前に個人商店が並び、その周りは静かな住宅街となっており、人と人との絆はすでに強いものであると感じられる。しかし、郊外への大型店の出店、再開発事業の進行などにより、自動車利用の増加や、駅前商店の廃業などが進むと考えられる。

そこで、神立地区のまちづくり方針は 「絆まもるまち」 とする。現在の良好な居住環境が再開発事業実施後も継続するよう、課題の解決を図っていく。

3−4.提案

3−4−1.駅前のラウンドアバウト「きずなロータリー」

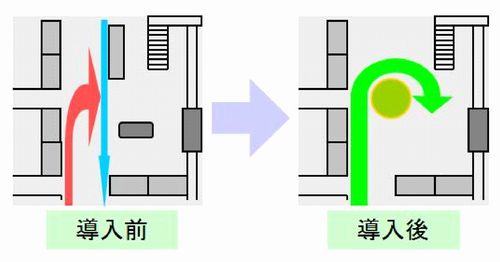

ラウンドアバウトとは、環道交通流に優先権があり、かつ環道交通流は信号機や一時停止などにより中断されない円形の平面交差部の制御方式のことである。欧米諸国では安全、かつ効率的な交差点制御として積極的に導入されている。日本でも、釧路や多摩ニュータウンなど、ラウンドアバウトを採用する自治体が増えている。

私たちはこのラウンドアバウトを、神立駅前に新しく整備される駅前広場の一部として導入することを提案する。 ラウンドアバウトが実施できるのは一流入部あたりの交通量が500台/時程度の交差点とされているが、現地での交通量調査の結果、2月18日の18時〜19時の交通量は648台であった。しかし、そのうちの一部の通過交通を再開発による道路が分担すると考えれば概ね500台/時程度の交差点となるので、実施可能であるといえる。

3−4−2.空き店舗のグループホーム化「きずなホーム」

すでに述べたとおり、神立地区では駅前商店の空き店舗化が進むことが考えられる。現在駅前には、商品がそのまま放置され、長年まったく利用されていない建物が多数見られた。このような建物をこのまま残しておくことは、防犯上あまり好ましくないことである。

そこで、神立地区の空き店舗をグループホーム化することを提案する。高齢化社会の到来に伴い、その需要はさらに増加するものと予想される。老人向けの施設は郊外に大規模なものを作るのが一般的だったが、市街地にグループホームを作ることで近隣の人も支援がしやすく、移動入浴車なども回りやすい。実際、青森市ではコンパクトシティ事業の一環としてこの手法を取り入れ、成果をあげている。 建設の費用は市が負担するが、施設を新設する場合に比べて安価で建設することが可能となる。

3−5.計画についての考察

駅前のラウンドアバウト化をはかることで、現在県道141号線で発生している道路渋滞が緩和され、スムーズに駅前ロータリーに進入することができるようになる。さらに、交通事故の減少や、信号制御のための電気代節約といったメリットが生まれる。

しかし、まだ日本国内ではラウンドアバウトという考え方が浸透していないため、利用者がシステムに慣れるまでは事故が発生する可能性も十分考えられえる。そこで、導入前の入念なPRが不可欠であるといえる。 空き店舗のグループホーム化については、資源の活用、防犯性の向上、福祉事業の充実といったメリットを生じ、効果的な政策であるといえる。 以上の計画により、神立地区はすでに確立されている「絆まもるまち」を目指す。