提言

提言1:避難情報伝達媒体の整備

避難情報を可視化した情報媒体の整備として,従来の紙媒体やホームページ等に加えて避難情報アプリ等の幅広い媒体を用い,避難所や避難経路等の避難情報 と COVID-19 対策情報を含んだ防災マップ等の情報を 様々な住民に対して周知することが必要である.また,避難所内で感染者が発生したとき,専門家の意見踏まえた感染者隔離方法をHP等で明示しておけば,感染者が発生しても適切に対応できるため,住民は安心して避難できると考えられる.

提言2:自治体間の協力

災害時の自治体の境を越えた広域避難による避難所運営と人的資源の有効活用に基づく3密回避は自治体間で協力し合う必要がある.調査に基づいて,以下3つの「協力」が必要であると考えた.

①隣接する市とハザードマップと共有

ハザードマップの多くは市町村の境界で区切られて作成されているため,ハザードマップを隣接の市と共有して公開することで,広域的避難が可能となる.

②人的資源の自治体間協力

まず,「人員不足」であるならば,「何」が「どの程度」足りていないのかを明確にする.例えばボランティアが不足しているならば,3密状況を避けたうえでどの程度必要となるかを専門家等の意見を参考にしながら明確化する必要がある.

③物的資源の自治体間協力

②と同様に避難所内で予想される医療資源(マスク等)の不足数を把握する.事前に不足数を把握することで,自治体間での不足数を共有できる.医療資源が枯渇しないよう,事前に自治体と地元企業の連携を明確化しておく必要がある.

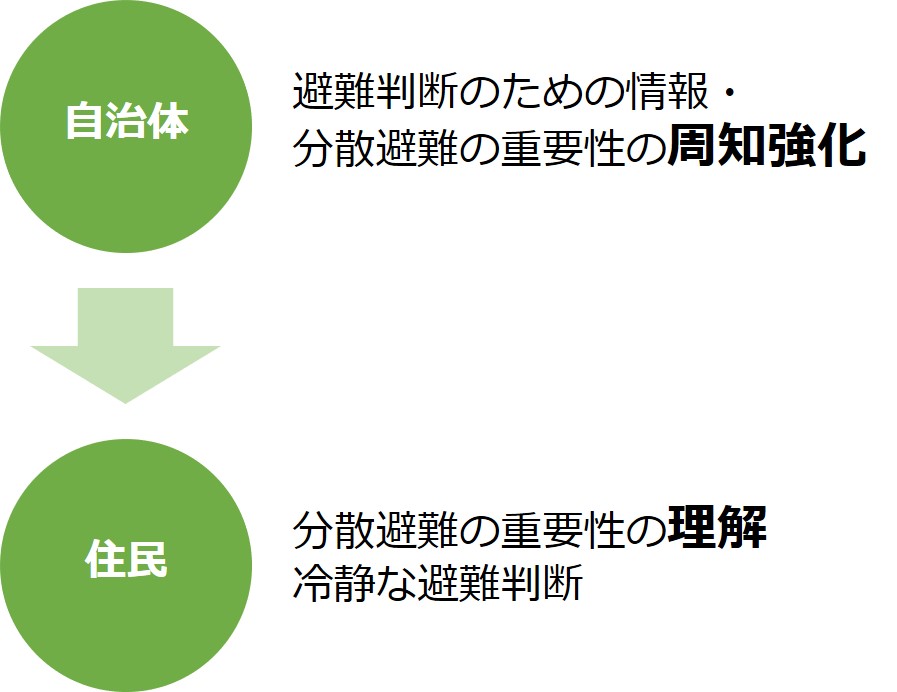

提言3:分散避難の意義の周知・啓発

今避難所増設には限界があるため,自治体は住民に対して避難判断のための情報発信や分散避難の重要性の周知をより強化する必要がある.さらには住民側も分散避難の重要性を理解し,自治体の情報をもとに冷静に避難判断を行うことが求められる.

また,「避難完全誘導アプリ」の開発によって,避難所のリアルタイムの収容人数を踏まえた避難誘導が可能になる.避難すべきかどうかを迷う住民にも効果的である.一方,アプリを使うことになれていない高齢者が避難中に災害に遭った場合については,前者はメール配信にて対応できるが,後者は事故が発生したときの責任が問われてしまうため,後者に関しては課題が残されているだろう.

今後の課題

本実習提言実行のための手段

本実習の調査で行った提言の実行手段として,アンケートとヒアリング調査でご協力頂いた自治体への最終レポートの配布を予定している.

学生・若者に自治体が期待すること

また,本調査では今回自治体への提言という形であったものの,感染症拡大と被災の防止に住民の意識と行動の重要性は否めない.ヒアリング調査で協力頂いた3市は,在宅や友人宅での避難等の避難方法を考慮した平時の備えやいざという時に共助できる地域内コミュニティの構築などが,住民として担える役割であると話していた.

その傍らで,学生や若者世代は,近隣住民など身近にいる人々へ「自助」「共助」の考え方や避難方法・備えを啓発する役割を担うことができると同時に,災害時にはボランティアとしての活動を期待しているとのことだった.学生である私たちが担う今後の課題として,感染症と自然災害といった特殊な事態で想定し得るリスクに対し,正しい情報のもと個人と地域のための安全に向けた実践的な行動が望まれているのではないだろうか.