背景

ゴールデンウィーク中に,関東地方では震度3以上の地震が相次いで3回発生した[1].

また,昨年は九州北部豪雨や台風15号,台風19号などによる大雨で大きな被害があり[2],今年もこれから迎える梅雨や台風の季節には,同じような災害は十分に起こり得ると考えられる.一方,現在COVID-19の流行を防ぐために,3密を避けるような生活が必要とされている.

以上を踏まえると,COVID-19が流行している現在の状況において,上記のような自然災害が発生したらどうなるだろうか.避難所内は非常に3密な空間となり,そのような環境は感染拡大につながるだろう.これらのことから,自然災害発生時における感染予防対策は重要な課題であると考えた.

避難所運営ガイドラインの形成

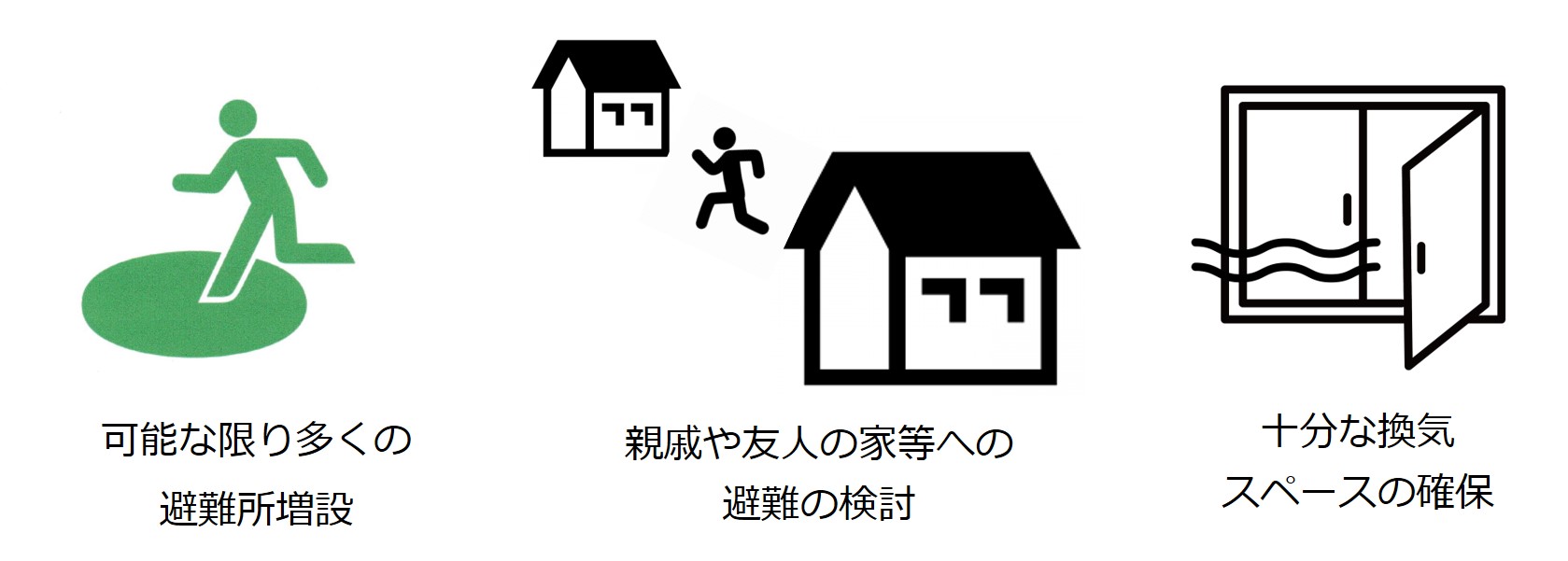

避難所での3密を防ぐため,内閣府はCOVID-19に対応した避難所の運営ガイドラインを作成した[3].例としては,避難所内のソーシャルディスタンスを保つため,避難所を新たに増設することが挙げられている.他にも親戚や友人宅への避難の検討,避難所内の十分な換気,スペースの確保など,新たな避難所の形を各自治体に示した.

自治体の取り組み

内閣府が示した避難所運営ガイドラインに基づき,千葉県南房総市では具体的な対応が行われていた[4].避難所に入ることができる体調の基準,避難所内の一人当たりの面積(3㎡),事前の医療資源の準備などを確認できた.さらには,広報誌を通じて住民に周知を行っていた.以上から,高い防災意識を持ちながら迅速に対応している自治体があることがわかった.

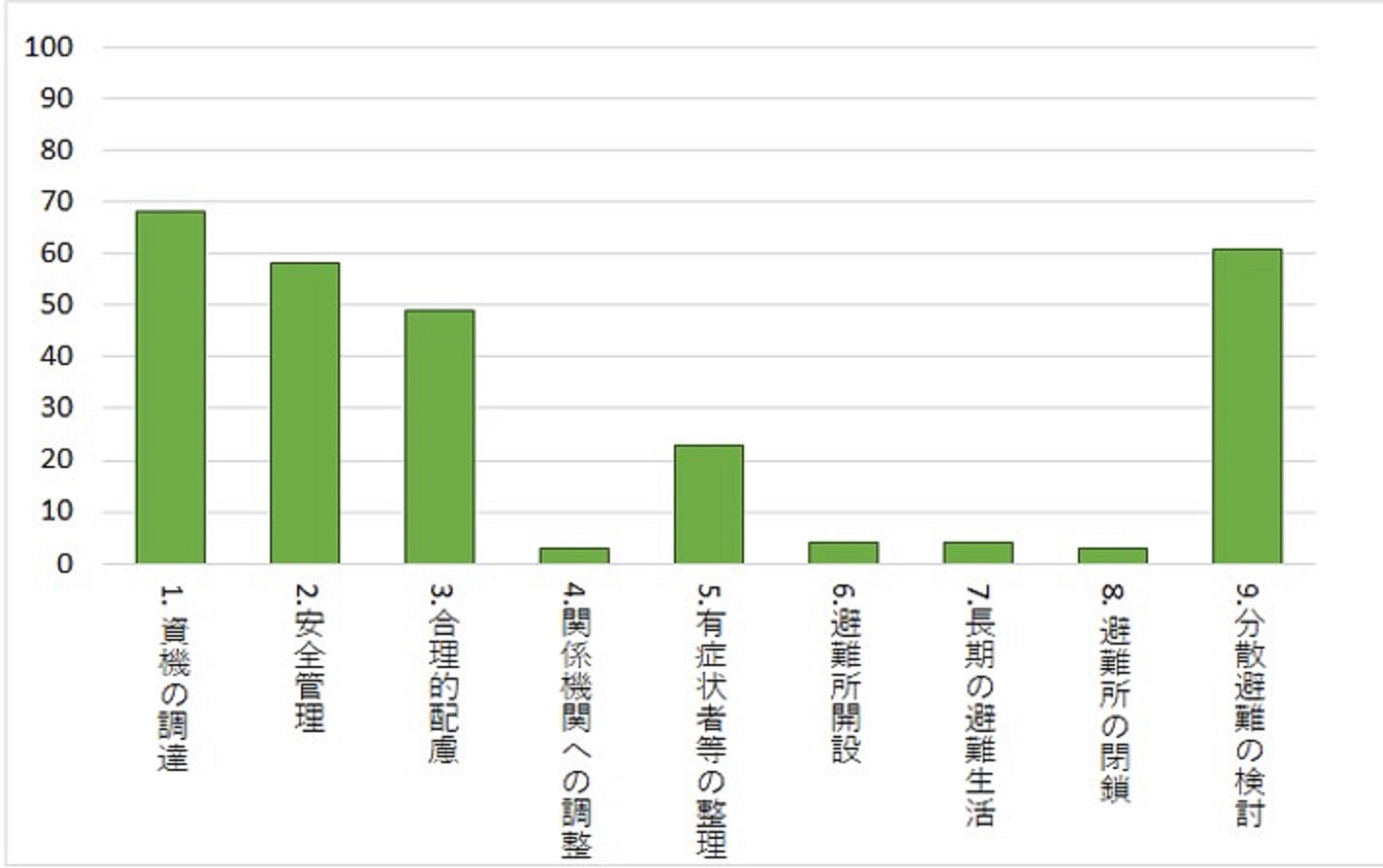

一方,人と防災未来センターは「避難所開設での感染を防ぐための事前準備チェックリスト[5]」を8つの項目(1.資材の事前準備,2.避難所内の安全管理,3.合理的配置,4.関係機関への調整,5.有症状者等の整理,6.避難所開設,7.長期の避難生活,8.避難所の閉鎖)に整理し作成している.また,防災科学技術研究所(以下,防災科研)は,COVID-19下の避難所について対応を行っている自治体を同研究所ホームページ内に掲載している[6].チェックリストの8項目に加え,調査中に頻繁に見られた「分散避難の検討」を合わせた9項目の実施状況を調査した.

図1は自治体がCOVID-19下における避難所対策の実施状況を項目別に示した棒グラフである.1.資源の調達,2.安全管理,3.合理的配慮,9.分散避難の検討の4項目は比較的に高かったが,他の項目は低く,実施状況には偏りがあった.また,防災科研HP上に記載されていた市の数は74であり,全国の市の数(772市)に比べると,対策をしている自治体の数が少ないことが確認できた.

事前調査とその課題

以上より,内閣府は避難所運営マニュアルを改定し,南房総市などは具体的な策を提案したが,多くの自治体では対策が具体的ではなく,実施状況においても偏りが見られた.これより,COVID-19下において避難所の3密状況を解消する方策を実行する際に,障壁があると考えた.

目的

本実習では,COVID-19下における自治体の避難対策の実施状況を把握し,自治体対応としてどの項目が実施困難かを整理したうえで,対策が不十分である原因を分析し,対策を行う際に障壁となる課題を明確にすることを目的とする.最終的には,自治体による対策の円滑な施行を後押しするような提案に繋げる.

作業のフレーム

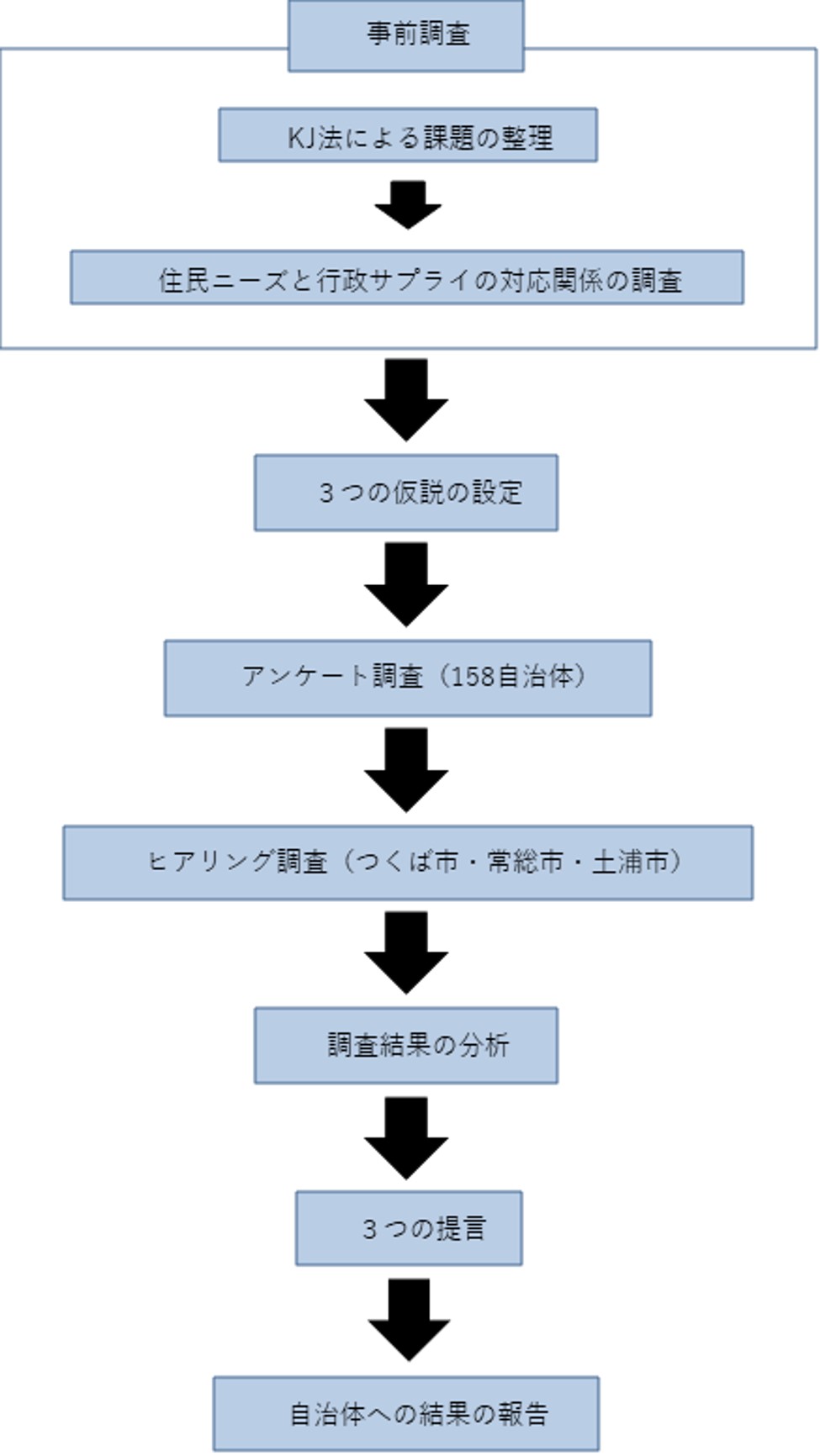

本実習で私達災害班が行った作業のフローは以下のとおりである.