以上の調査より、私たちは次のような提案を行う

『1,2,3学エリアにおいて、シェアサイクル以外の自転車の乗り入れを原則禁止とする。

さらに学内公共交通として

シェアサイクルを導入する。』

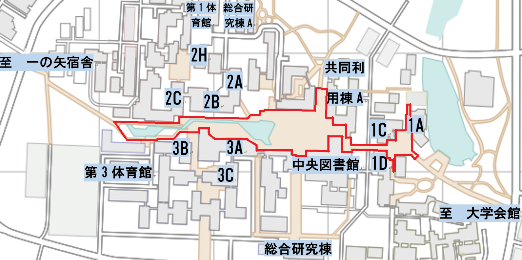

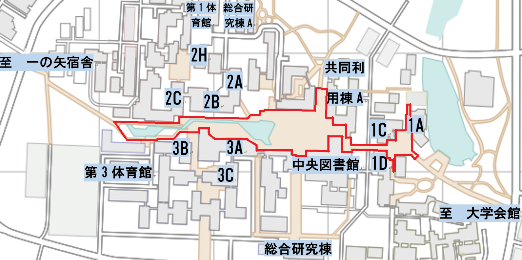

自転車の乗り入れを禁止するエリアは、以下のように1,2,3学内を通っているペデストリアンデッキ内とする。

以上の調査より、私たちは次のような提案を行う

私たちの提案において、1,2,3学エリアにおいて自転車の乗り入れを禁止した理由は、二つある。

一点目は、理想の学内交通の使われ方を実現することである。理想の学内交通の使われ方は前述したように、内々トリップがペデストリアンデッキ、アクセス・イグレス、通過交通はループ道路を使ってもらうことである。これを、確実に内々トリップ、通過交通はループ道路を利用してもらうための提案である。

二点目は、全学生数の6割以上が授業などでこのエリアを利用し学内において需要が集中していると言えることである。他のエリアと比較して学生数の多い1,2,3学では総トリップ数が多いため現状ペデストリアンデッキを利用している自転車がより多いと考えられる。このエリアについて自転車乗り入れを制限することで、ループ道路を利用してもらうよう導くことができるだろう。

1,2,3学内における自転車乗り入れ禁止について、禁止エリア内は原則徒歩での移動となり、自転車を押して移動することも禁止である。そして、 エリア内の駐輪場の使用も禁止とする。

乗り入れ禁止の適用時間は9:00から17:00とし、開始時刻に禁止エリア境界に大学職員が看板を設置し、終了時刻に回収する。この時間帯は自転車を利用しない人のほとんどがループと教室間を移動すると考えられるため歩行者はほぼいないと考えられること、交通量調査より内々トリップがほぼないということからこのような時間設定となった。つまり、1限前、6限後はペデストリアンデッキを自転車で通行することは可能である。

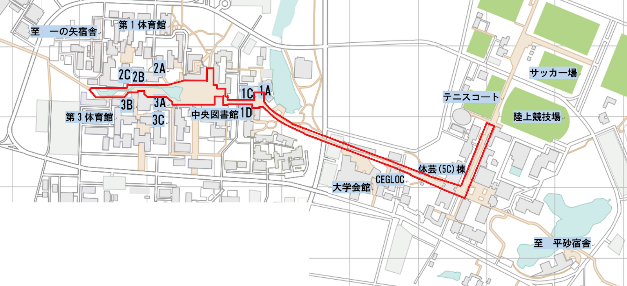

乗り入れ禁止エリア内は徒歩以外交通手段がなく、不便さを感じる場面があると考えられるため、シェアサイクルをその対応策とし、学内の公共交通として位置づけている。シェアサイクルの利用可能範囲については以下の通りである。ステーションについては1,2,3学の各エリアとCEGLOC、体芸エリアに設置し、シェアサイクルの導入台数は150-250台とする。

この提案を実現するにあたって生じる影響が三つあると考えられる。一点目は、自転車乗り入れ禁止エリア外の駐輪場への影響である。二点目は、ループ道路への影響である。三点目は、自転車利用者の利便性への影響である。これらの影響を測るために駐輪場調査、OD表の分析、モニター調査を行った。

エリア内の駐輪場が利用できなくなることによって、1,2,3学エリアにおいてそれぞれ駐輪容量が足りなくなるということが考えられる。

調査の結果、1学と3学では駐輪容量が足りていないことがわかる。エリア外に駐輪場を補填する必要があることがわかる。実態としての駐輪ではペデ内の駐輪場が集中的に使われている。駐輪スペースではない場所にも駐輪されているほどである。規制エリア内の駐輪台数をすべて数え上げるのは困難であるため規制エリア内の駐輪可能台数分の駐輪場補填という結論に至った。

その代替駐輪場の候補となる場所が以下の図である。

図の赤色部分が駐輪場候補となる場所である。選定基準は活用しやすそうな空き地、荒地、芝生緑地であり、かつ学生が使う棟に近いことである。

これらの場所は、木の伐採や舗装など工事をする必要が出てくるため、コスト面の課題が発生してしまう。しかし、学生が利用しやすい場所でないと利便性が確保できない上、違法駐輪してしまう人が出てきてしまう可能性があるため、これらの場所での駐輪場補填は必要だと考える。

※増設する駐輪場の容量を正確に求めることができなかった。面積当たりの駐輪可能台数がわからないためである。

現在ペデストリアンデッキを利用している自転車がループ道路を利用することで、ループ道路の交通量が増加するということが考えられる。増加する交通量についてはOD表を用いて推定した。

断面交通量と道路の実用的な車線数と幅員から混雑問題の有無について調査した。ペデストリアンデッキを走っていた自転車の約50%(最大350台*)がループ道路に周ることが考察より分かる。追加調査の結果から現在ループ道路におけるの交通量は約130台であり、合計約480台の自転車がループを走ることになる。このことから片側ループ道路を走る台数は約240台と想定した。下の図からわかる通り、自転車は歩道と車道の左端の2車線を走行することが可能であり、両方向で合計4車線走ることが可能である。よって、1車線あたりの交通量は約60台と想定される。1車線当たりのボトルネック容量は約120台であり、想定交通量より小さいため渋滞は起きないと考えられる。また、平均すると自転車は10秒に1台しか通行せず、交通の規模としては比較的小さいことがわかる。

乗り入れ禁止の適用時間は9:00から17:00とし、開始時刻に禁止エリア境界に大学職員が看板を設置し、終了時刻に回収する。この時間帯は自転車を利用しない人のほとんどがループと教室間を移動すると考えられるため歩行者はほぼいないと考えられること、交通量調査より内々トリップがほぼないということからこのような時間設定となった。つまり、1限前、6限後はペデストリアンデッキを自転車で通行することは可能である。

ペデストリアンデッキへの自転車乗り入れ禁止という規制を施行した場合に、まず考えられる問題は、現状でペデストリアンデッキを通行していた自転車の行き場についてだ。学内交通の選択肢から考えると東西二本のループ道路の交通量が増えることが予測できる。具体的な台数として、現状のループ交通量は約130台、これに通過交通の50~100台と学外発着(帰宅や登校)150~250台、すなわち合計200~350台の交通量が増えることが予測される。(台数はいずれも2本のループ道路における交通量の合計値) この問題への対策として、計測した断面交通量と自転車交通の便宜上の車線数から考えてペデとループ両者のボトルネック容量を比較すると、現状の交通設備に一部自転車レーンを増設するなどの改良を条件として、ループにおいてもペデ以上のボトルネック容量が実現可能であるという結論に至った。

シェアサイクルは、その利便性を確保するため、シェアサイクルは24時間利用可能にし、誰でもいつでも使えるように鍵をかけない。また、導入コスト削減のため、自転車は大学内の放置自転車を再利用する。

一方で、このようなシェアサイクルの導入には、盗難やエリア外での放置など、利用者のマナーにかかわる問題が発生する懸念がある。これらを防止するために、図3のような目立つカラーリングに塗装し、全自転車にGPSをつける。これによって利用可能エリア外に持ち出されることを防ぐ効果がある。

複数のシェアサイクルステーションがあるため、自転車の配車についても考えておく必要がある。ここでは、1,2,3学エリアの学生の往復利用を想定しているため、基本的に1,2,3学エリア側にシェアサイクルは置いておく。ステーション間の配車の観点から、大学会館発着の相互方向の交通量を考慮する必要があるが、交通量調査より時間帯ごとの方向的な偏りは小さく、一日合計では交通量がほぼ同数であるため、6限後に体芸エリア側に止まっている自転車はほとんどないと想定している。そのため、大掛かりな回送作業の手間は必要ないと考える。

1,2,3学において自転車の乗り入れ禁止となることで、体芸エリアやCEGLOCへ移動、帰宅が不便になるということが考えられるため、筑波大生にこの提案が本当に受け入れられるかどうかも課題である。

そこで、主にこのエリアを利用する学生14人にモニター調査を実施し、私たちの提案について評価してもらった。

締め出しへの評価については、1(全く受け入れられない)が1人、2(あまり受け入れられない)が6人、3(どちらとも言えない)が2人、4(やや受け入れられる)4人、5(とても受け入れられる)が0人であった。乗り入れ禁止時の授業間移動で不便だと感じた点には、

・3L棟からサッカー場へは西側のループでは間に合わないと思い、ペデを使った(工学システム3年、評価1)

・2学からCA棟に行く際に慣れないループを使って道に迷った(国際総合1年、評価2)

・ペデの自転車の行き来が激しかったので、歩いて通るのに苦労した(社会3年、評価3)

・歩きでも授業間移動間に合うがパンを買ったり、トイレに行っていたりしていた時間が無くなってしまった(社会3年、評価3)

・ループを使うと信号に引っかかるため、授業に間に合わないかもしれないと焦った

といったことが挙げられた。