3-1.OD表調査

表1についてその実態(内訳)を把握するために以下のOD調査*を行った。

*OD調査//OD表*(Origin Destination Table)

:始点と終点間の交通の移動量を表に表わしたもの。

| 目的 |

学内のトリップ別自転車交通の現状把握 |

| イグレス |

・動画を撮影(中央図書館脇の階段/1D棟2階)

・自転車の通行量を計測

|

| 日時 |

2019/5/7(火)〜10(金),16(木) (各曜日の時間割1週間分)

1日5回の休み時間15分間

①8:25〜8:40 (授業開始前)

②11:25〜11:40 (昼休み開始時)

③12:00〜12:15 (3限開始前)

④15:00〜15:15 (4限と5限の間)

⑤18:00〜18:15 (6限終了後)

|

撮影した動画の様子

撮影した動画の様子

【調査方法】

①各地点の断面交通量を計測しトリップ数を求める。

②設定した8つの発着点相互間のトリップ数を算出しOD表を作成する。

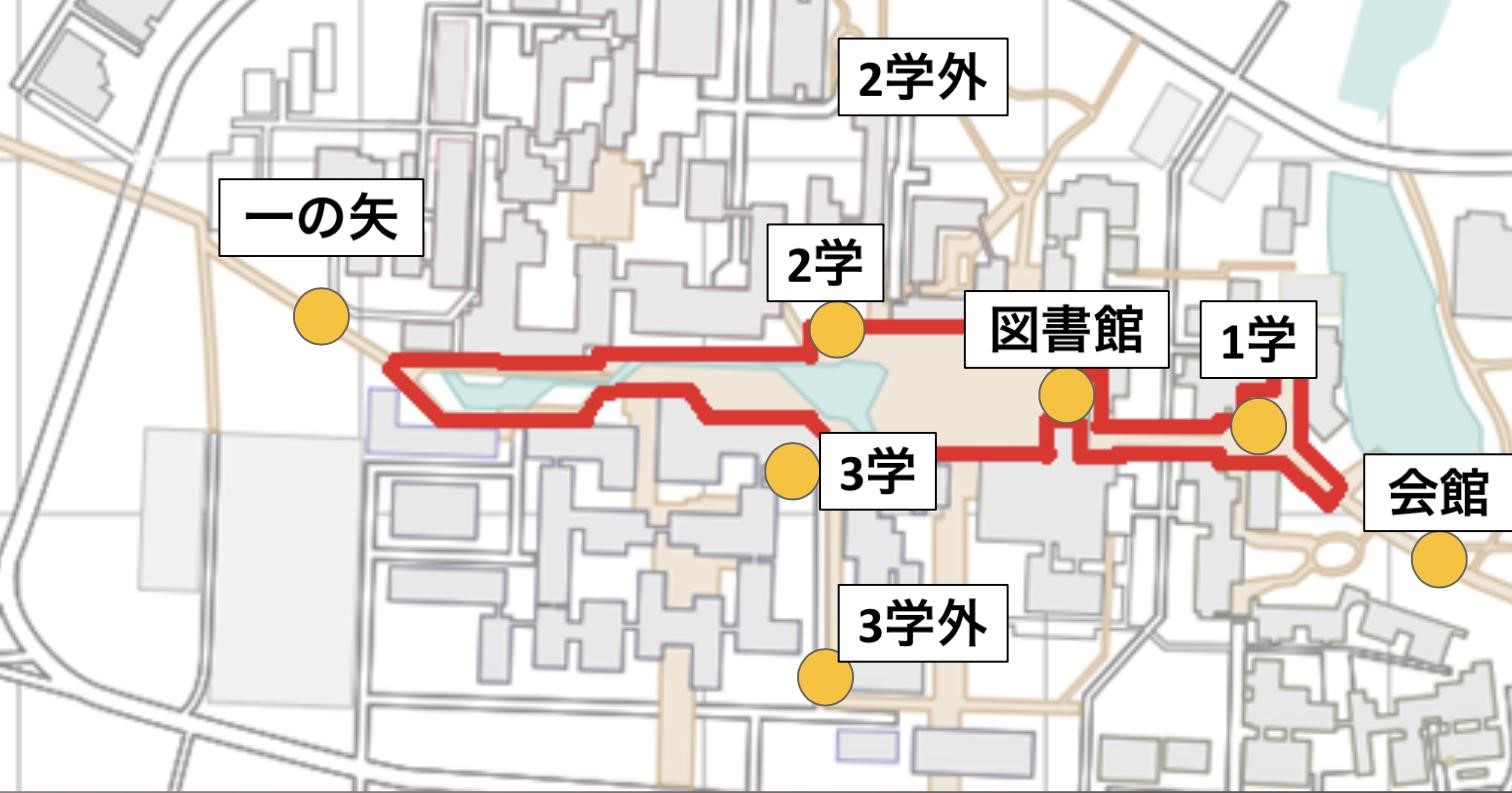

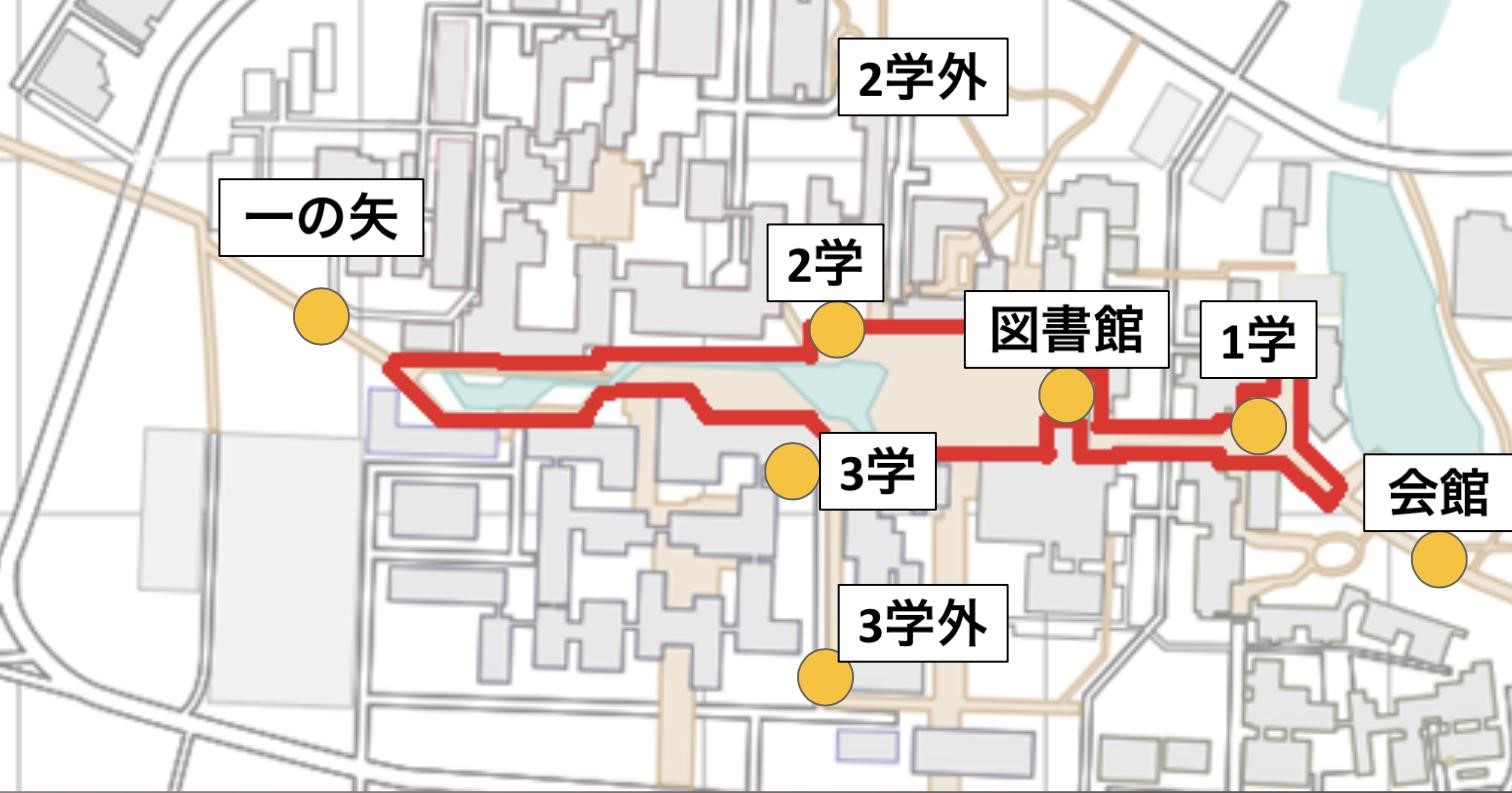

[発着点]

1学・2学・3学・中央図書館・2学外・3学外・大学会館・一の矢

8つの発着点

8つの発着点

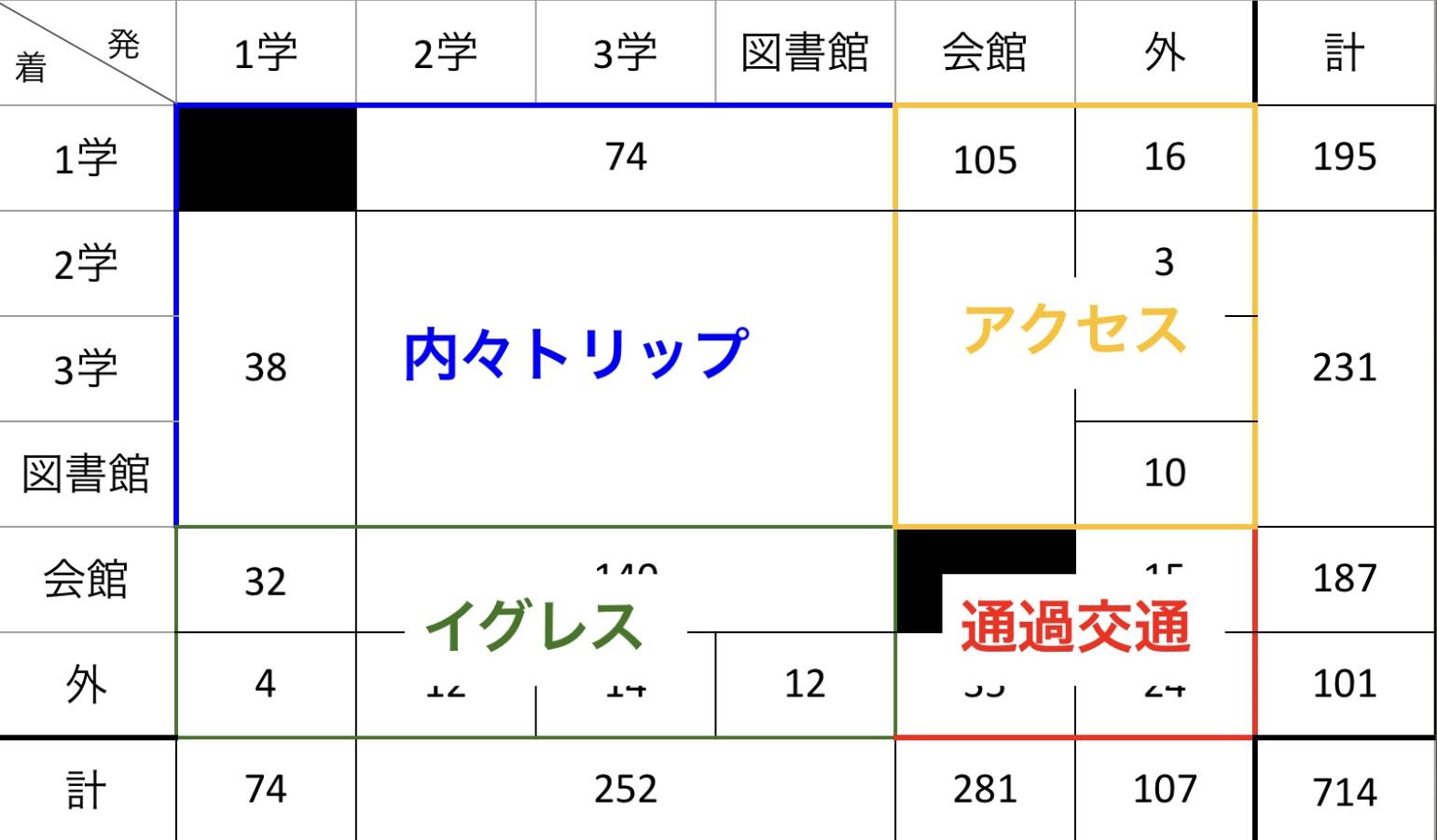

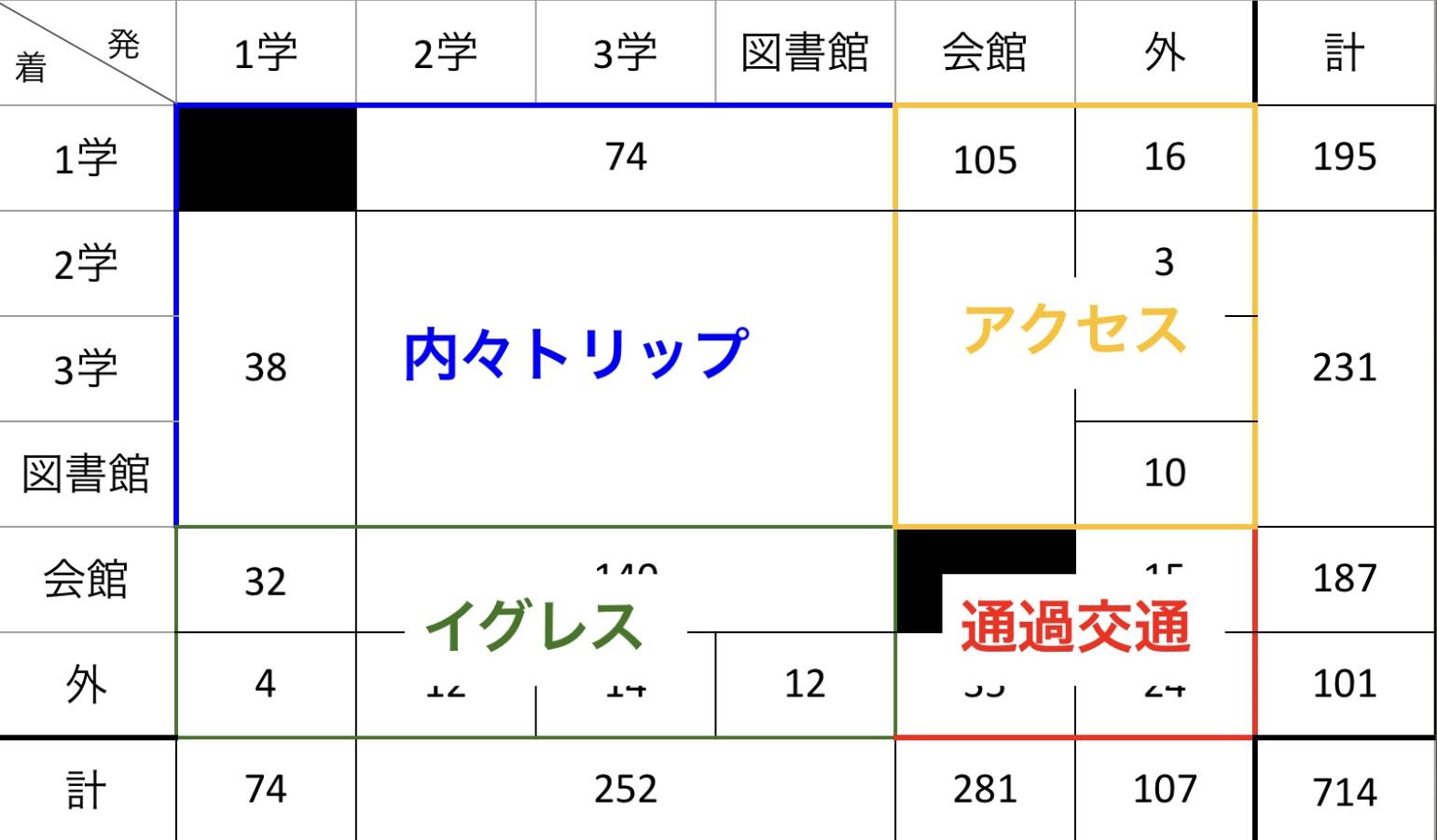

【OD表作成】

1. オレンジの部分は通過比率の代わりに実測値を観測

(実際に観測したのは5/8(水)のみ。 ほかの日は、5/8の

データをもとに推定した比率を時間帯ごとに適用)

2. 1-会館はフロー保存則*より計算

3. 緑の部分は観測誤差により負の値が出てしまうため0と仮定

4. 2学,3学,図書館は個別に算出できなかったため集計値

5. 赤にマイナスが出たら信用度が低い観測値(1学着)を修正

OD表

OD表

作成したOD表において前述の4つの目的別トリップは以下のように読み取ることができる。

OD表と各トリップの関係

OD表と各トリップの関係

作成したOD表については、付録を参照ください。

3-2. 分析

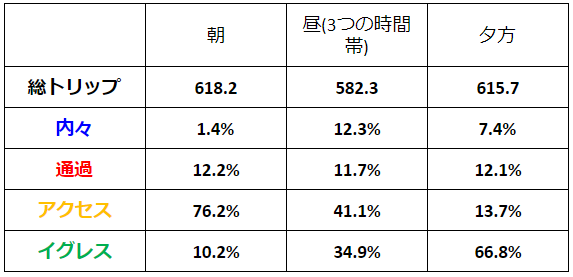

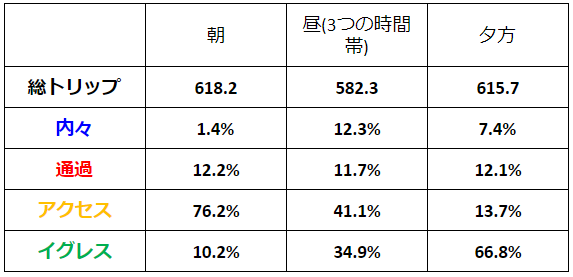

次に、作成したOD表を元に分析を行った。下表は朝・昼・夕方の時間帯ごとに、全曜日の総トリップ数と各トリップ別割合の平均を表したものである。

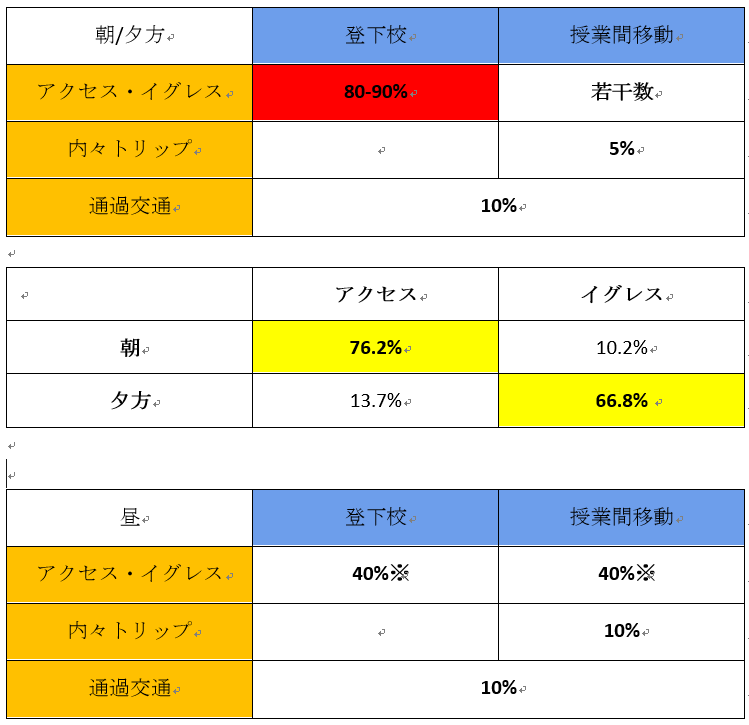

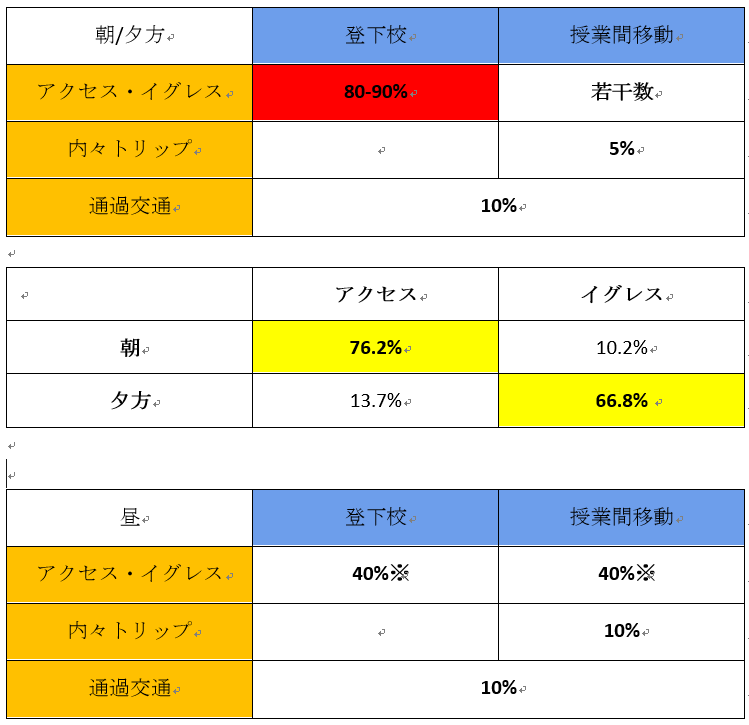

これを時間帯別の各トリップ割合を当てはめると次のようになる。

※それぞれを5割と仮定

※それぞれを5割と仮定

以上の表から、時間帯別に次のように読み取れる。

昼3つの時間帯

昼の時間帯の特徴としては内々トリップ+通過交通=24%という数値が挙げられる。トリップ数で見ると139.8トリップ(昼3時間帯全曜日の平均値)にもなる。前述のように私たちが掲げる学内交通の理想において、この2つのトリップはいずれもペデストリアンデッキ上を自転車で通行することを避けてもらいたいトリップである。つまり24%→0%することが本実習の目標である。

朝/夕方

朝と夕方については類似した特徴が読み取れる。まず内々トリップが昼の時間帯に比べて少ないこと、そしてアクセス・イグレスどちらかに割合が大きく偏ることである。これらの特徴は計測した時間がそれぞれ1限開始前、6限終了後であり、自転車交通の「方向的な特徴」が顕著に現れていることは容易に想像できる。同時にトリップ数で見ると、例えば朝のアクセス数は457.8トリップ(朝の時間帯全曜日の平均値)であり、これほどの規模の交通量を抑制(乗り入れ禁止)した場合、それにより生じる不利益があまりに大きすぎるという判断に至った。

全時間帯

アクセス・イグレスは、全時間帯を通じて76~87%と大きな差は見られないが、注目すべきは発着点別に見たその内訳である。特に昼間は本大学の特徴として空コマに一時帰宅する学生が一定数存在することが予想できる。利用者の移動の種類の観点から見ると、登下校は基本的にループ道路を通行することが理想である。