筑波大学は国内第2位の広大なキャンパスを持ち、学生にとって自転車は日々の生活に欠かせない存在である。

しかし、その台数の多さゆえに日々様々な自転車問題が起きていることは言うまでもない。皆さんも日常的に渋滞や事故に巻き込まれたこと、あるいは危険だと感じた経験はないだろうか。

2017年度に行われた調査では36%の人が事故や危ない!と思ったこと、いわゆるヒヤリハットを経験していることが分かっている。

その他にも駐輪場の混雑や自転車の盗難、放置自転車など本学において自転車に関する課題は山積みだ。

筑波大学は国内第2位の広大なキャンパスを持ち、学生にとって自転車は日々の生活に欠かせない存在である。

しかし、その台数の多さゆえに日々様々な自転車問題が起きていることは言うまでもない。皆さんも日常的に渋滞や事故に巻き込まれたこと、あるいは危険だと感じた経験はないだろうか。

2017年度に行われた調査では36%の人が事故や危ない!と思ったこと、いわゆるヒヤリハットを経験していることが分かっている。

その他にも駐輪場の混雑や自転車の盗難、放置自転車など本学において自転車に関する課題は山積みだ。

学内の自転車問題は一見、各個人のマナーの問題であるように見えるが、私たちは実際構造的な問題が大きいのではないかと考えた。

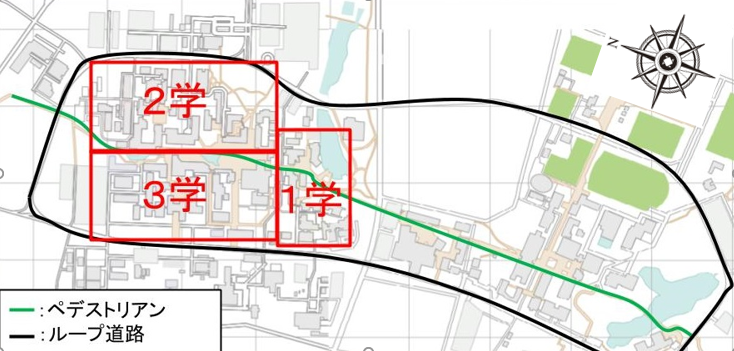

まず需要として、通学に自転車を利用する人の割合は86.6%(H29)であり、H22年度比+5.2%と現在も増加の一途をたどっている。また1,2,3学エリアは全学生の62%が授業で使用するなど需要の集中も起きている。

一方で、供給はデザイン重視で部分的に道幅を狭く設計したことや、設立当時の予測以上に増加した自転車の台数に対して、ペデ沿いに応急的に駐輪場を増設したことなど、いずれも需要に即した供給が行われているとはいえない。

私たちは、これまで幾度となく議論の的となってきた自転車問題に取り組む上で、過去の実習や大学のマスタープランにおける対策を分析し、これまで自転車問題が解決に至っていない原因を考察した。

初めに大学の対策について、キャンパスマスタープランでは安全な歩行空間の整備や余裕を持った自転車空間の創造などの理想を掲げ、サブペデの整備・自転車専用レーンの設計といったハード面において具体的な対策を行なっているものの、最終的にそれらの活用方法は利用者に委ねられており、学内の道路ネットワークは最大限活用されているとは言いがたい状況である。

次に過去に学内の自転車問題を扱った実習について、様々な問題を取り上げ実習の中で一定の成果を挙げているが、問題の根本的な解決には至っていない。理由として、これらの対策が全て「ペデがどうあるべきか」「誰を対象とした対策か」という議論がなされていないためだと私たちは考えている。

本実習における私たちの研究目的は、

ということである。そのために、学内の自転車の交通量調査を行うことによって、学内における移動の分類ごとの利用実態を明らかにする。

具体的なやり方や考え方については後述する。

本研究では

先述してきた通りこれまでの大学の対策、都市計画実習での提案にはどのような移動をする人に対して行うのかという視点が欠けているということが分かった。そこで我々は、学内における移動にはどのようなものがあるかを考え、移動の目的別に分類していく。

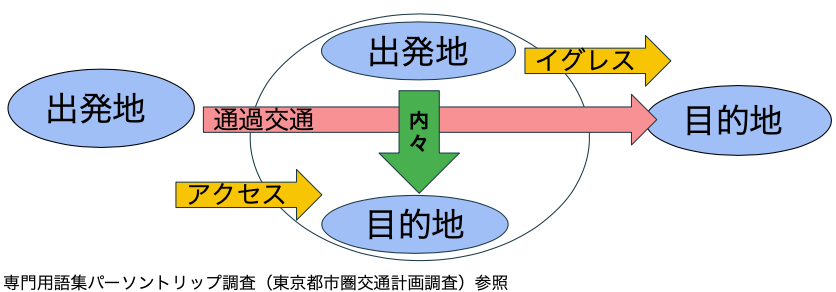

まず、学内における移動は大きく分けて二つあり、一つ目は自転車利用者から見た移動、もう一つは空間的な視点から見た移動である。自転車利用者から見た移動は「登下校」と「授業間移動」の二つに分類できる。空間的な視点から見た移動は「アクセス・イグレス」、「内々トリップ」、「通過交通」の三つに分類できる。ここで、「アクセス」、「イグレス」、「内々トリップ」、「通過交通」を次のように定義する。

| アクセス | ほかの場所から、1学、2学、3学の各エリアへやってくる移動 |

|---|---|

| イグレス | 1学、2学、3学の各エリアからほかの場所に出ていく移動 |

| 内々トリップ | 1学、2学、3学間の移動 |

| 通過交通 | そのエリアで発着せず、通過する移動 |

以上から学内における移動は自転車利用者から見た移動と空間的な視点から見た移動の組み合わせの2*3=6種類に分けて考えることができる。「授業間移動の内々トリップ」というのは考える必要がないので、5種類として考える。

我々が考える学内交通のあり方は、先ほど分類した移動それぞれに対して適切な手段を割り当て、その通りに移動してもらうことである。

まず、「通過交通」はループ道路を利用することとした。これは、ペデストリアンデッキを使って移動する意味がほぼなく、ペデストリアンデッキを利用する優先度がかなり低いと考えたからである。次に、「授業間移動の際の内々トリップ」は自転車を用いず、徒歩で移動することとした。これは、1学、2学、3学間の移動は短距離であるからである。そして、「登下校の際のアクセス・イグレス」はループ道路を使うこととした。これは、登下校時は必ずしも短時間で移動する必要性はないためこちらもペデストリアンデッキを利用する優先度は低いと考えたからである。最後に「授業間移動のアクセス・イグレス」ではペデストリアンデッキを通ってもよいものとした。これは、比較的長距離の移動を短時間で行わなくてはならないのでペデストリアンデッキを利用する優先度は高いと考えたからである。

| 登下校 | 授業間の移動 | |

|---|---|---|

| アクセス・イグレス | ループ | ペデOK |

| 内々トリップ | ━ | 徒歩 |

| 通過交通 | ループ | ループ |

以上のように学内移動の分類に対して割り当てた移動の手段を適正に利用してもらうことが様々な自転車問題の解決につながる考える。