1-1.ヒアリング調査(株式会社カスミ)

<対応>

株式会社カスミ お客様相談

<目的>

1)移動スーパー開始の経緯の把握

2)取扱商品は他の移動スーパーを行っている地域(つくば市茎崎地区など)と差異の把握

3)売り切れの場合の対応の把握

4)外国人向けの商品や、工夫の有無の把握

<結果>

1)大学宿舎の整備主である大和リースからの依頼

2)最初は取扱品目は変えず弁当を多く車載した

3)継続実施の中で品揃え、量の計画を行い、品切れしないようにしている

4)特別な品揃えはしていない。また、外国語表記もしていない。

1-2.ヒアリング調査(大和リース株式会社)

<対応>

大和リース株式会社 佐藤氏

<目的>

1)移動スーパー開始の経緯の把握

2)利便性が低いと判断した理由の把握

3)大学からの要請やデータの提供の有無についての把握

<結果>

1)今回の(株)カスミによる移動スーパーは筑波大学が発注する筑波大学グローバルレジデンス事業の一環である。提案型の入札に大和リースグループとして応募し、落札した。大和リースグループが施設整備の提案をしていく中で留学生の利便性向上のために様々な提案をしており、その一つが移動スーパーである。大和リースは事業の一つとして商業施設等の運営も実施しており、(株)カスミとは取引関係にあり、今回の移動スーパーの実施をお願いした。

2)①徒歩での生活県は概ね1㎞と言われている。特に一の矢宿舎は半径1㎞圏に生活関連の店舗がなく、徒歩での生活は不便であると判断した。

②今回グローバルレジデンス整備事業は留学生の宿舎を整備することが目的であった。日本人であれば車を所有している学生も多いが、留学生が車等の交通手段を持つことは少ないと考えた。

1-3.ヒアリング調査まとめ

以上ヒアリング調査からわかった3社の関係

図2.3者の関係

画像出展

http://www.tsukuba.ac.jp/about/logomark.html

http://www.daiwalease.co.jp/

http://tsukuba-ramen.com/2015/category01/index.com

2.現地調査

品揃えについて

・生鮮食品から日用品まで取り揃えている

・広告商品も取り扱っている

・値段は店舗と変わらない

利用者について

・一の矢学生宿舎では外国人の客が8割

・外国人の客が多いが英語表記、英語対応がされていない

・外国人の中には「日本語が分からない、原材料が分からない」という意見

3-1.アンケート調査Ⅰの概要

本格的な調査を始める前に、小規模ではあるがアンケート調査Ⅰを行うことにした。

<調査日時>

5月2日(月)~5月9日(土)

<調査目的>

買い物が不便だと思われる学生の背景を調べる

<実施方法>

google formによるインターネット調査と紙媒体による対面調査

3-2.アンケート調査Ⅰの結果

1)日本人学生

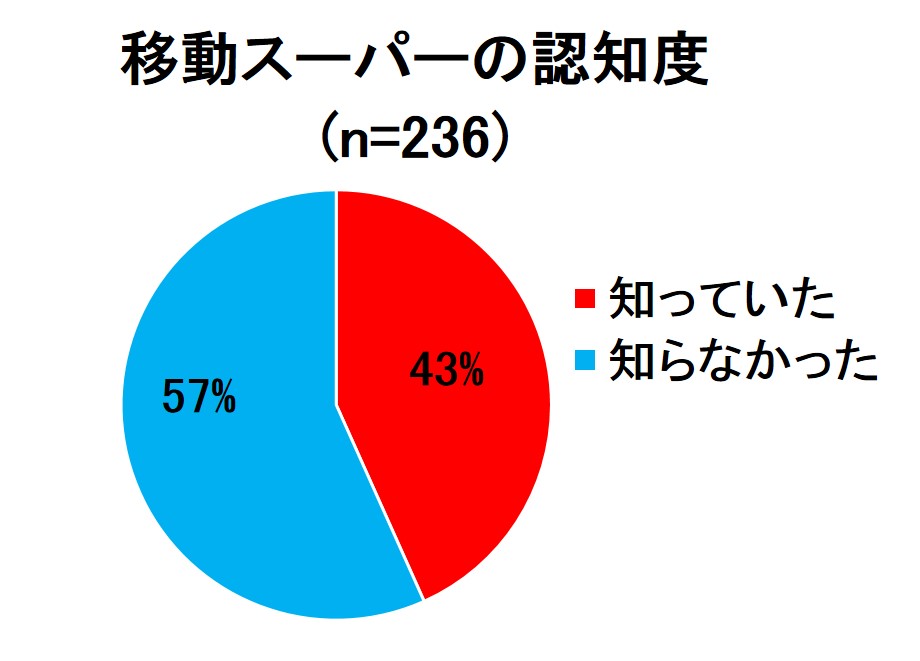

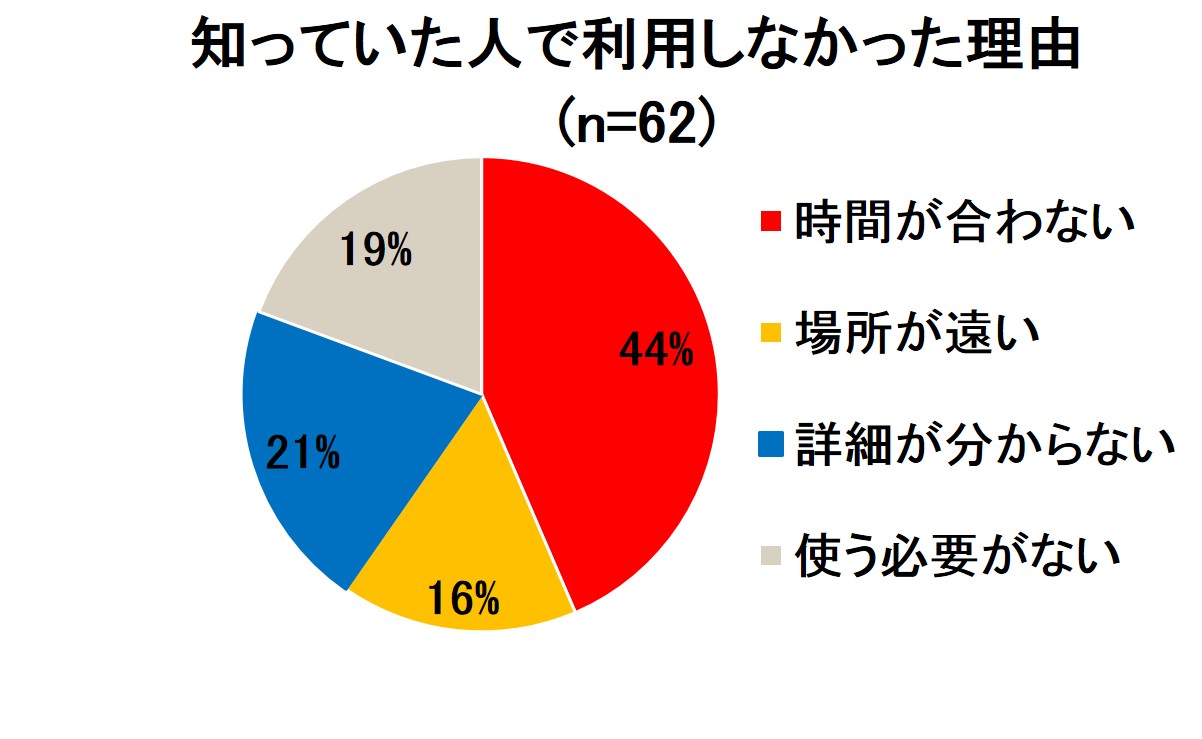

図3.移動スーパーの認知度 図4.移動スーパーを使わない理由

2)外国人学生

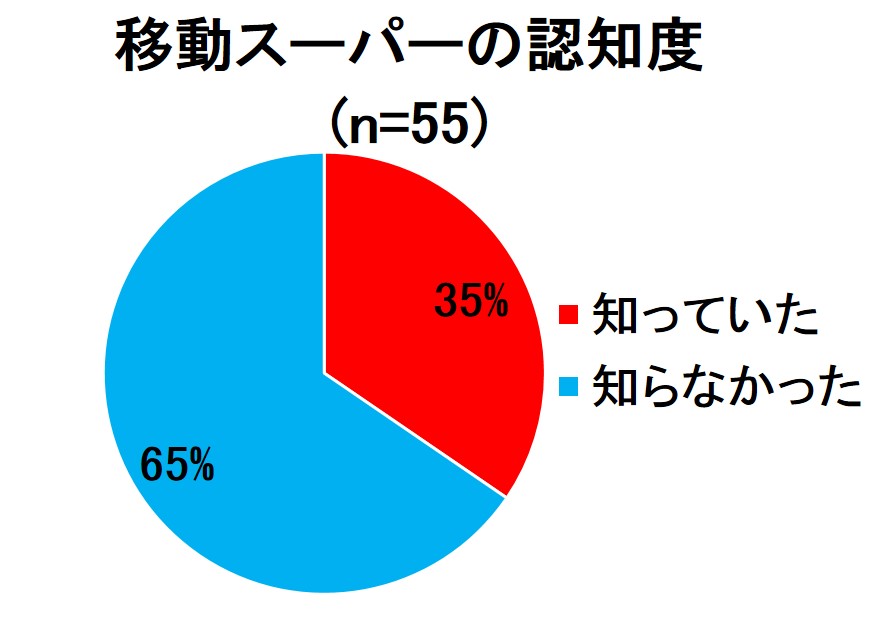

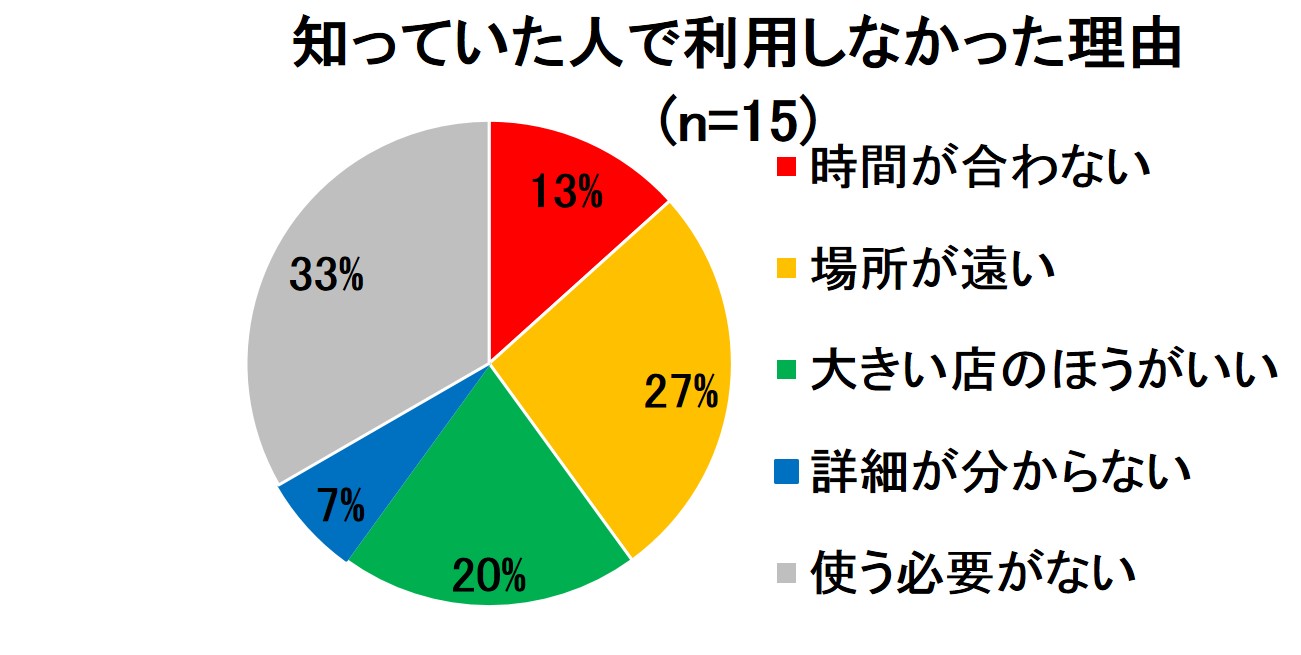

図5.移動スーパーの認知度 図6.移動スーパーを使わない理由

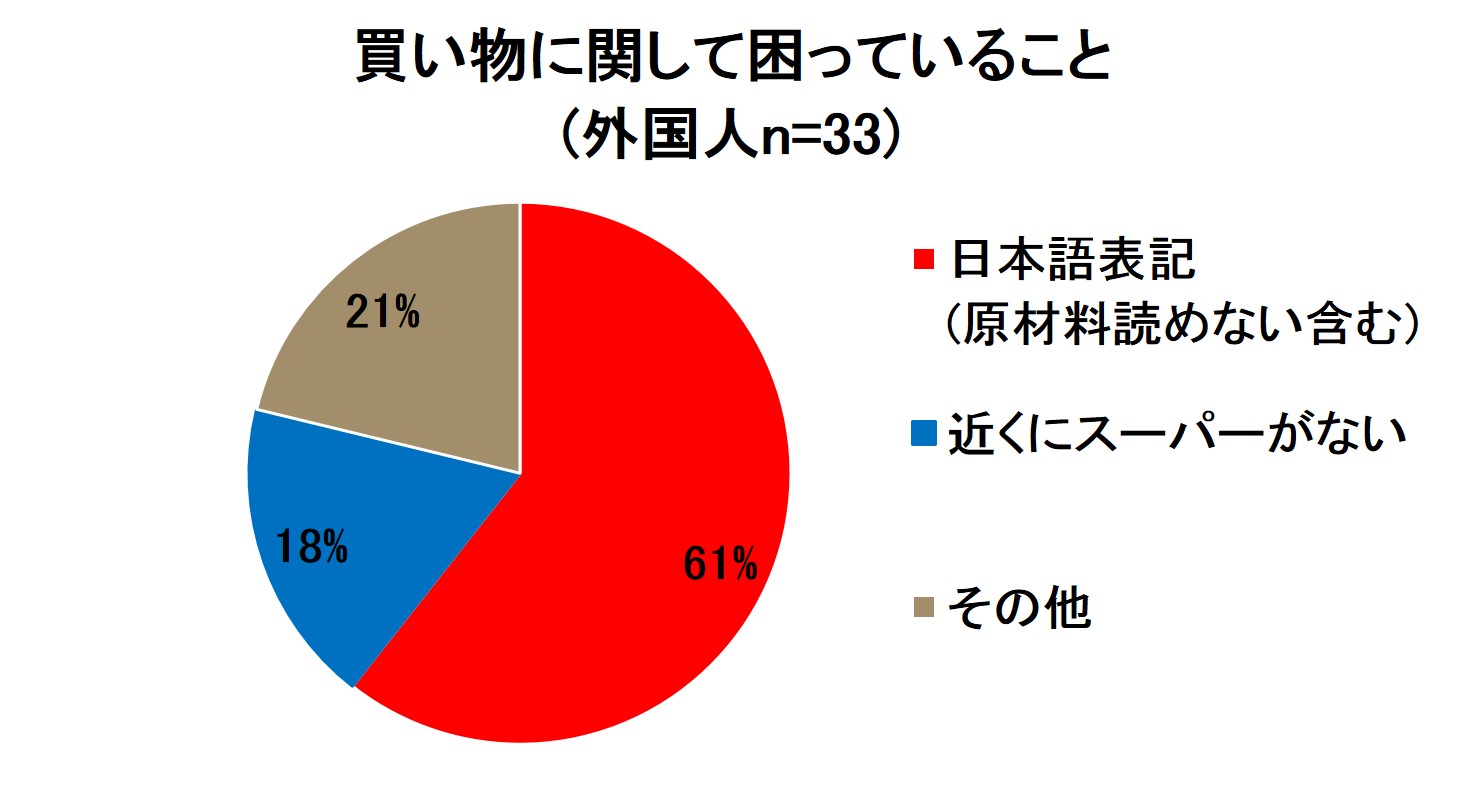

3)買い物で困っていること

図7.困っていること

3-3.考察

このアンケート結果から、いくつかの問題点が浮かび上がってきた。

・認知度が低い

・時間帯が合わない

・場所が遠い

・英語対応がされていない

・品数が少ない

これらの点を改善していくことにより、この移動スーパーをさらに快適に不便なく使えるようになるのではないかと考えた。

4.仮説の検討

アンケート結果を受け、以下の4つの仮説を検討した。

仮説①認知度の上昇

仮説②外国語表記の導入

仮説③時間帯の変更

仮説④場所の変更

4-1.仮説①認知度の上昇

5/9時点での移動スーパーの認知度は50%を下回っていた。認知度を上昇させることによって利用客数を増やそうと考えた。

4-2.仮説②英語表記の導入

現地調査及びアンケート調査Ⅰの結果から、外国人学生は日本語表記、また、日本語でのコミュニケーションに困っているということが分かった。

これより、英語表記を導入すれば不便さは解消されるのではないかと考えた。

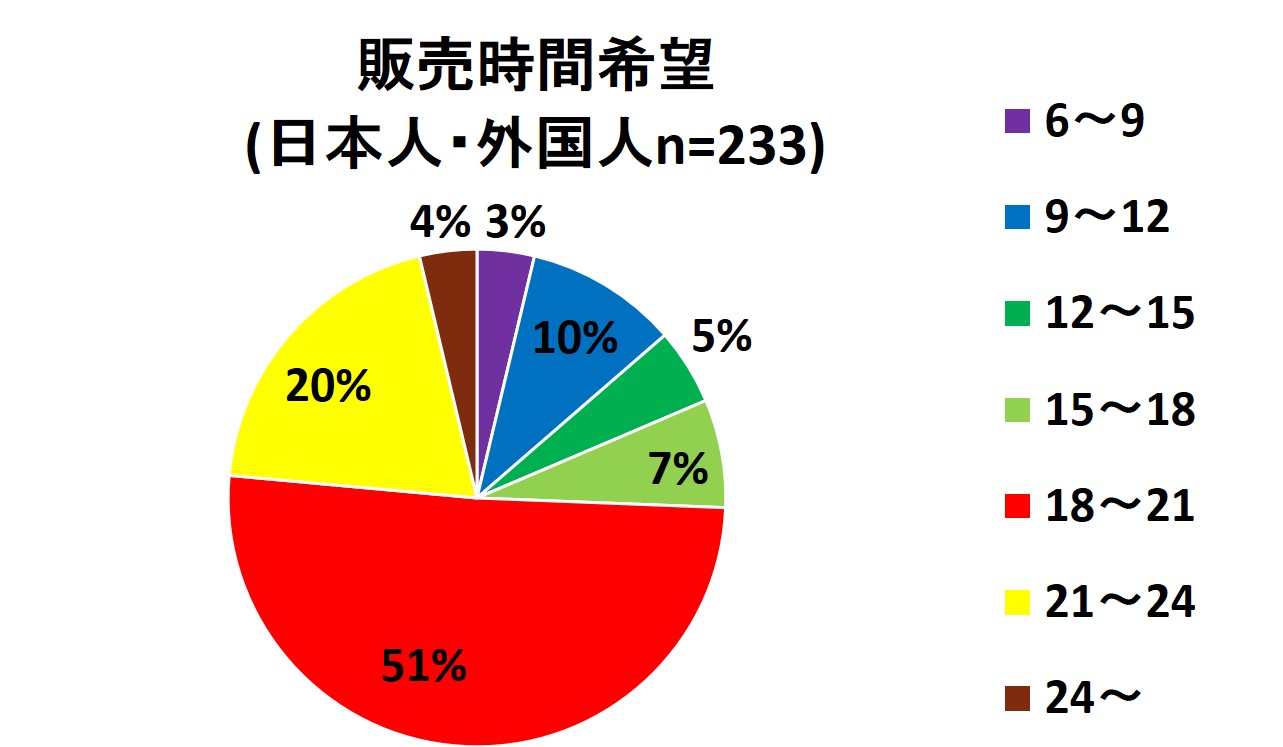

4-3.仮説③時間帯の変更

まず、時間帯についてアンケート調査Ⅰの結果、現在移動スーパーが行われている11:00~12:00、12:10~13:10では希望が少ないことが分かった。

一方で、18:00~21:00は希望が多く、全体の半分を超えていることが分かる。

これに加えて、曜日別に詳しく知る必要がある。

図8.時間帯の変更

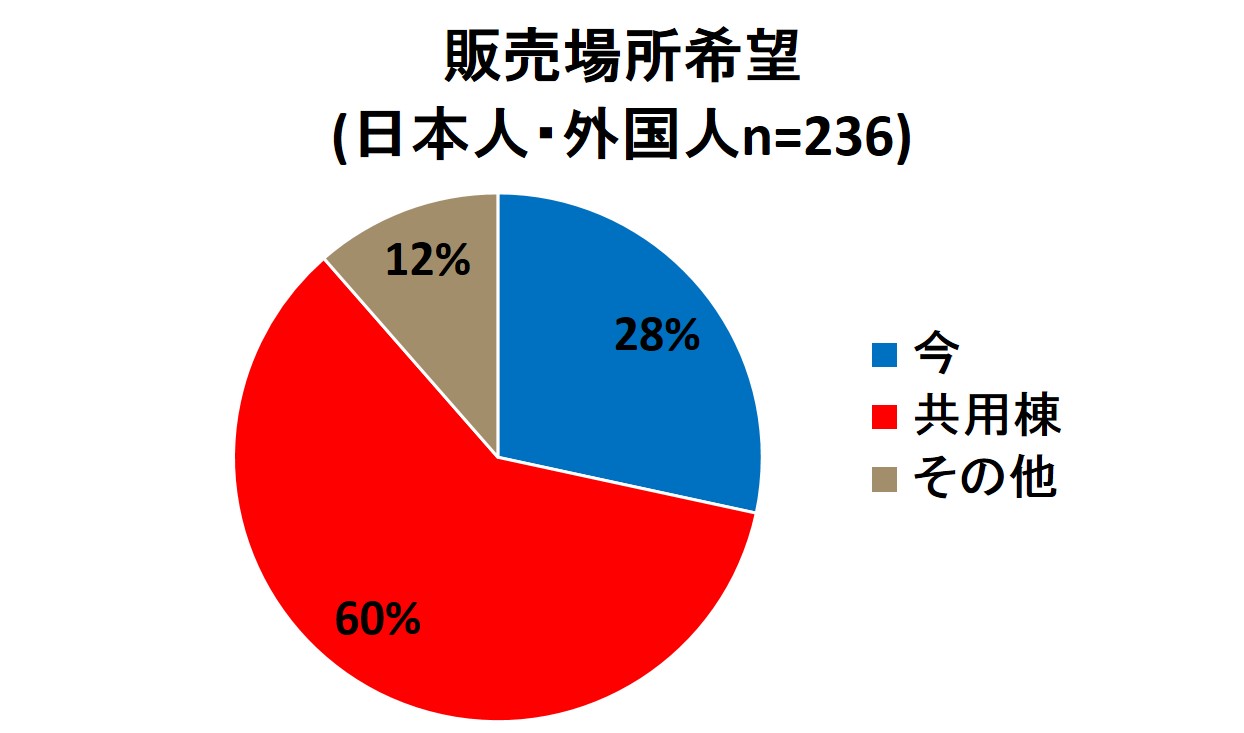

4-4.仮説④場所の変更

場所について、現在の場所と各宿舎共用棟前を比較したところ、各共用棟前のほうが多かった。

なお、他の場所(第1、2、3エリア、大学会館など)についても検討が必要である。

図9.場所の変更