2. 実態調査

2.1. 飲酒に関する動向

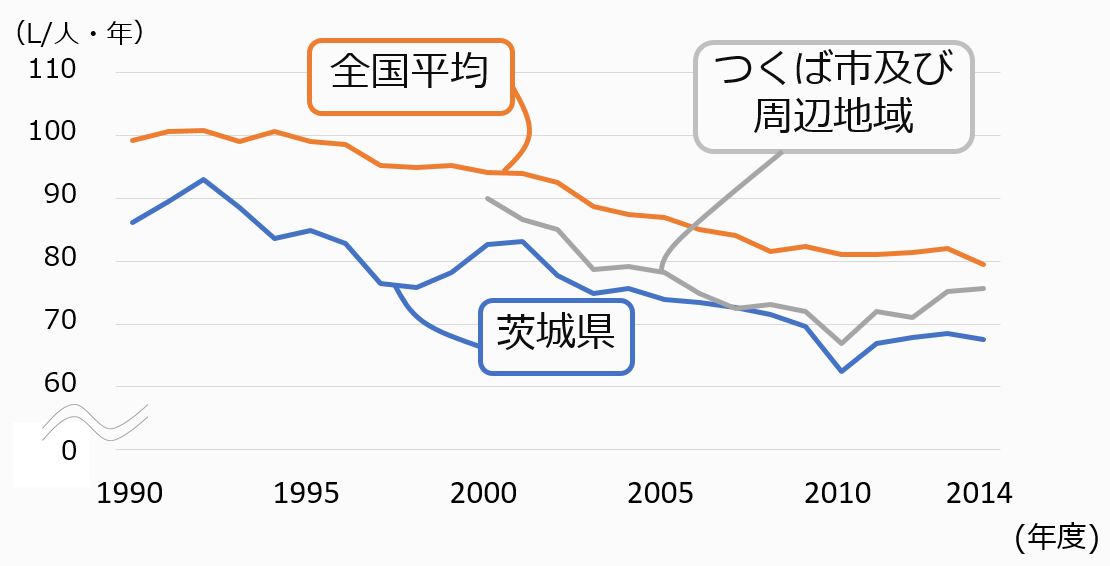

実習にあたってまず近年の全国的な飲酒動向についての統計・情報について分析を行った。図5より1人当たりの酒類飲酒量は全国平均では1990年度から2014年度において約80%減少している。

また、つくば市が該当する茨城県・土浦税務署管内では2010年度以降上昇の兆しがみられる。これらの要因として地域経済の活性化などが考えられる。

図5. 飲酒の動向

2.2. 飲酒の場所の変化

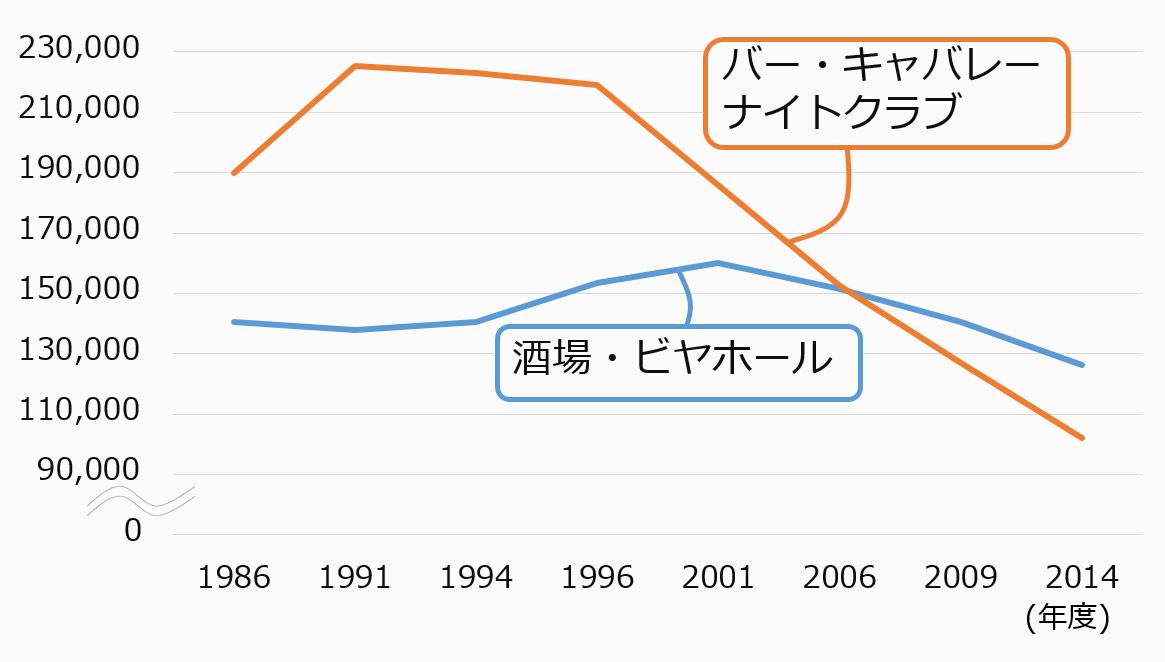

飲酒をする場所の変化についての統計である。酒場の数、酒類販売所からそれらの経年変化を探る。図6は全国の酒場・ビヤホール、バー・キャバレー・ナイトクラブの総数についての変動である。

バブル崩壊以降減少傾向にあるという仮説から1986年度以降の調査を行ったところ、バー・キャバレー・ナイトクラブはバブル崩壊後の1991年以降減少を続けている一方、酒場・ビヤホールについては2001年度を境に減少している。

これは当該年に酒類小売業免許の距離制限が撤廃され酒類小売販売が充実したことにより外での飲酒需要が減ったためと考えられる。

図6. 酒場総店舗数

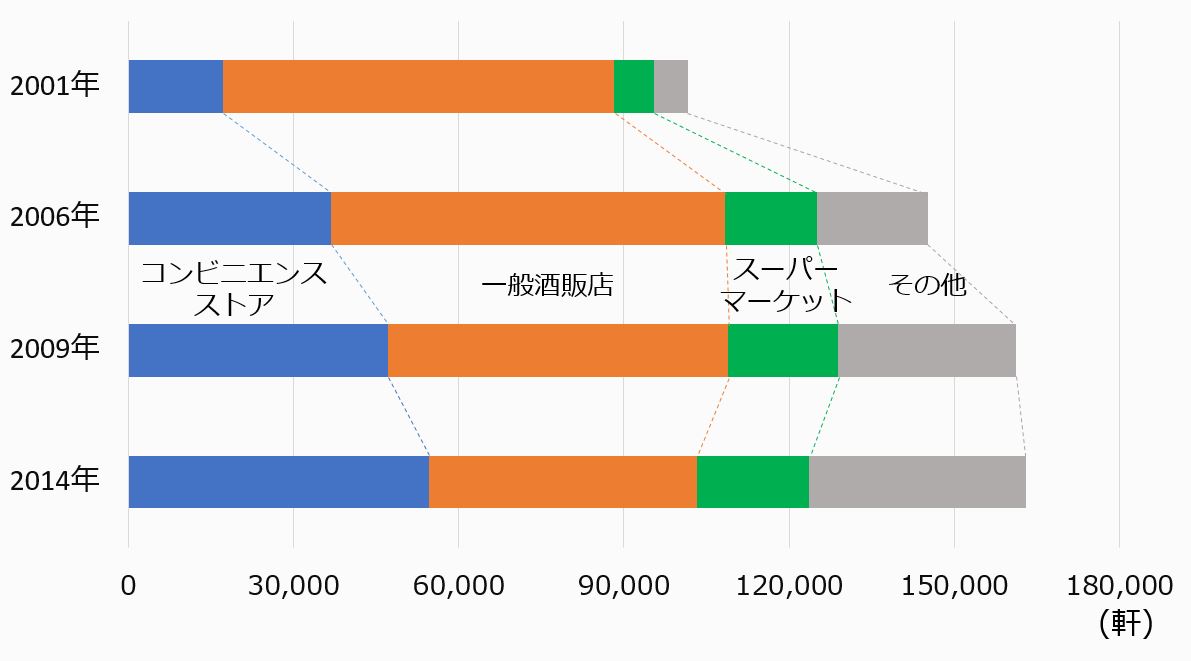

また、図7に示すとおり酒類の販売所数にも近年変化が見られる。ここでも2001年度の酒類小売免許の規制緩和による変動が考えられる。一般酒販店の数は年々減少しているがコンビニを主として販売所の総数は増加しているものの、飲酒量の低下からか近年は停滞傾向にある。

図7. 酒類販売所の内訳

2.3. 店舗へのヒアリング

今まで居酒屋の件数の変化について考察してきたが、どのような店舗が閉店に追い込まれ、どのような店舗が現在営業を続けているのか、またこの2つにはどのような違いが存在するのかを把握するためにこれら2つのタイプの店舗に対して現地調査を行った。調査対象の一覧を表1に示す。

表1. 調査対象

| 閉店した店舗 | 営業中の店舗 |

|---|---|

| じぶんかって大学店 | びすとろ椿々 |

| 原価居酒屋くぼや | 鳥放題つくば店 |

| じんぱちつくば店 | さん吉つくば店 |

まず閉店した店舗への調査についてである。上記の3店舗の店長に対してヒアリング調査を検討していたが、調査を拒否されてしまった。次に、現在も営業を続けている店舗への調査についてである。現地調査の概要を表2に示す。

表2. 調査対象

| 調査場所 | びすとろ椿々追越店 | 鳥放題つくば店 | さん吉つくば店 |

|---|---|---|---|

| 調査日時 | 2017/04/08 | 2017/04/02 | 2017/04/06 |

| 実施者 | 下津 | 山本 | 佐竹 |

| ヒアリング対象 | 各店舗の店長 | ||

ヒアリング調査の質問項目は以下であるの3つとした。

1)想定しているターゲットは?

2)昔と現在の客層、客数は比較してどう変化したか?

3)大人数(7人以上)での飲み会の割合はどのようなものか?

調査結果の概要を表3に示す。

表3. 調査結果

| ターゲット | 客層 | 客数 | 大人数の割合 | |

|---|---|---|---|---|

| びす椿 | 学生 | 変化なし | 減少 | 減少 |

| 鳥放題 | 学生・家族 | 家族連れ減少 学生増加 |

変化なし | 変化なし |

| さん吉 | 若手の病院関係者 | 病院関係者の 割合増加 |

減少 | かなり減少 |

営業期間の長い2店舗では客離れが進んでいる。特にお酒を飲みに来る客が学生・団体を中心に減っているため、食事に力を入れているなどの努力をしているとのことだった。また、3店舗の店主全員がSNSの影響に言及しそれらを活用していた。