都市計画実習2017 防災班

仮説の設定

ペデにおける諸問題の原因は、「そもそも自転車がペデを走行していること」に起因する。ペデを走行する自転車が減少することによって渋滞が緩和されると考えられる。しかし、それは同時に歩行者の割合が相対的に上がることを意味する。従って、自転車の運転者側に、歩行者への配慮をするような周知をすることで、事故リスクの減少を図る。以上を踏まえ、我々は次の2つの仮説を設定した。

仮設1:自転車の運転者に迂回路を周知することで迂回路の利用率が増加し、

ペデの自転車交通量が減少する。

仮設2:事故多発箇所で事故の注意を行うことにより、

ペデ利用者の事故に対する注意力が増加する。

ヒアリング調査

大学側の自転車の事故および渋滞に対する認知度また、どのように対策を行っているかを知るため、学生生活課と大学施設部にヒアリング調査を行った。

大学側の自転車の事故および渋滞に対する認知度また、どのように対策を行っているかを知るため、学生生活課と大学施設部にヒアリング調査を行った。

まず、大学施設部には大学マスタープラン上での自転車交通の位置づけ、事故渋滞対策の実現可能性についてヒアリング調査を行った。まず、マスタープランでの自転車交通の位置づけについてはペデストリアンデッキはあくまでも歩行者専用道路であり、自転車はループを走ることが目標とされている。事故・渋滞対策については誘導し渋滞緩和を試みるも経路が長くなり誘導は難しいと判断し断念していた。また、人で不足や予算不足によりハード面の対策が困難であることが分かった。

学生生活課には、自転車の事故・渋滞の認知度及び行っている対策についてヒアリング調査を行った。ヒアリングの結果、生活課はペデストリアンで発生している事故・渋滞について、発生している事実は知っているものの詳しい場所や数などは認知できていないということが分かった。対策についても事故はフレセミを利用した注意喚起、交通安全講習会を行っていた。しかし、どちらも一年生のみ対象であったり、自由参加であったりと一部の学生のみしか注意喚起ができないことを問題視していた。また、渋滞対策については駐輪場整備、声掛けによる対策は行っているものの時間がたつと悪い状態に戻ってしまいあまり効果的ではないことを問題視していた。

学生へのプレ調査

筑波大学内で発生している自転車による事故及び渋滞の実態(経験人数、発生箇所、行っている対策の有無)を把握するため第一・第二・第三・体育芸術エリアで学生に対するヒアリング調査を行った。

筑波大学内で発生している自転車による事故及び渋滞の実態(経験人数、発生箇所、行っている対策の有無)を把握するため第一・第二・第三・体育芸術エリアで学生に対するヒアリング調査を行った。

まず、ここ一年で自転車による事故または、ヒヤリハットを経験したかどうかを尋ねたところ45人中16人(36%)、つまり、3人に1人の学生がそのような経験があると答えた。また、同様に渋滞の経験についても尋ねたところ45人中44人(98%)の学生が渋滞を経験しているという結果が出た。

事故・渋滞に対する個人的な対策について、事故は45人中28人(62%)、渋滞は45人中35人(78%)の学生が何かしらの対策を行っていると答えた。

これらのことから、個人的な対策のみではペデにおける事故と渋滞を回避は困難であり、全体的な対策が必要であると私たちは考えた。

周知媒体の設置

迂回路周知および事故の注意喚起を行うために私たちは迂回路誘導看板を3か所(平砂宿舎北の交差点、松美池前交差点、文科系サークル館前)、事故注意看板を2か所(大学会館前、第三エリアの坂下交差点)に設置した。看板の大きさはA3であり、自転車利用者が認識しやすいと考えられる場所に設置した。また、同時に迂回路の周知のため、ポスターの設置及びチラシの配布を行った。チラシの配布は他授業を利用させていただき、その授業に出席した学生に配布した。そうすることによりチラシを見た群(計3つ)と見ていない群(計3つ)で迂回路の周知度合いを違いを観測した。

迂回路周知および事故の注意喚起を行うために私たちは迂回路誘導看板を3か所(平砂宿舎北の交差点、松美池前交差点、文科系サークル館前)、事故注意看板を2か所(大学会館前、第三エリアの坂下交差点)に設置した。看板の大きさはA3であり、自転車利用者が認識しやすいと考えられる場所に設置した。また、同時に迂回路の周知のため、ポスターの設置及びチラシの配布を行った。チラシの配布は他授業を利用させていただき、その授業に出席した学生に配布した。そうすることによりチラシを見た群(計3つ)と見ていない群(計3つ)で迂回路の周知度合いを違いを観測した。

交通量調査

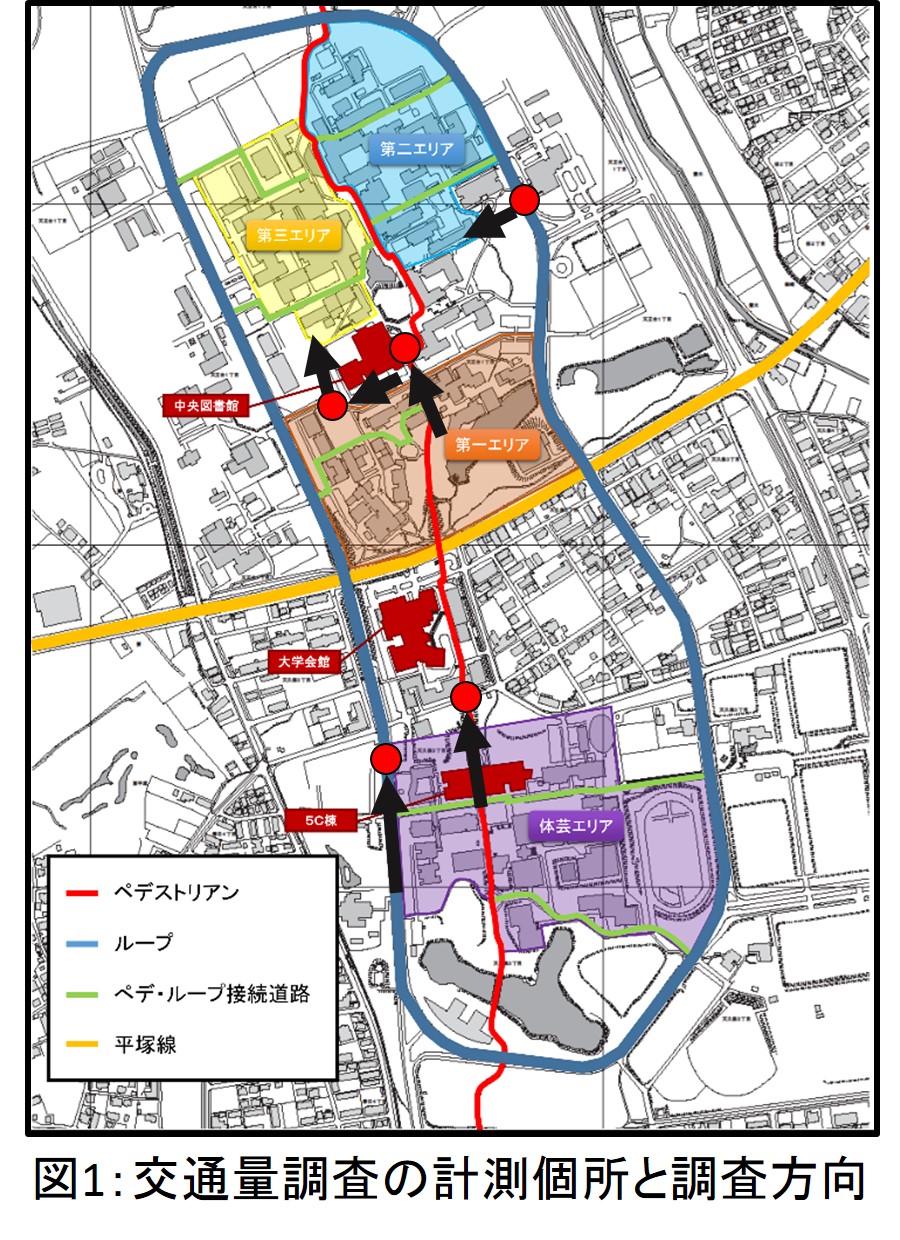

仮設1を検証するために私たちが提示した迂回路個所と渋滞が発生しやすい個所で交通量調査を行った。まず、周知媒体を設置する前の交通量の状態を図るため、

5月31日(水)、6月2日(金)の8:10~18:30で計測した。交通量は5分ごとに通過した人数を計測した。計測個所は「大学公園バス停」「中央図書館前」「総合研究棟B南」

「保健管理センター前」「筑波大学西バス停」の5か所(赤丸)で、合計6方向(黒の矢印)に通る自転車の台数を計測した(総合研究棟B南は2方向計測)。

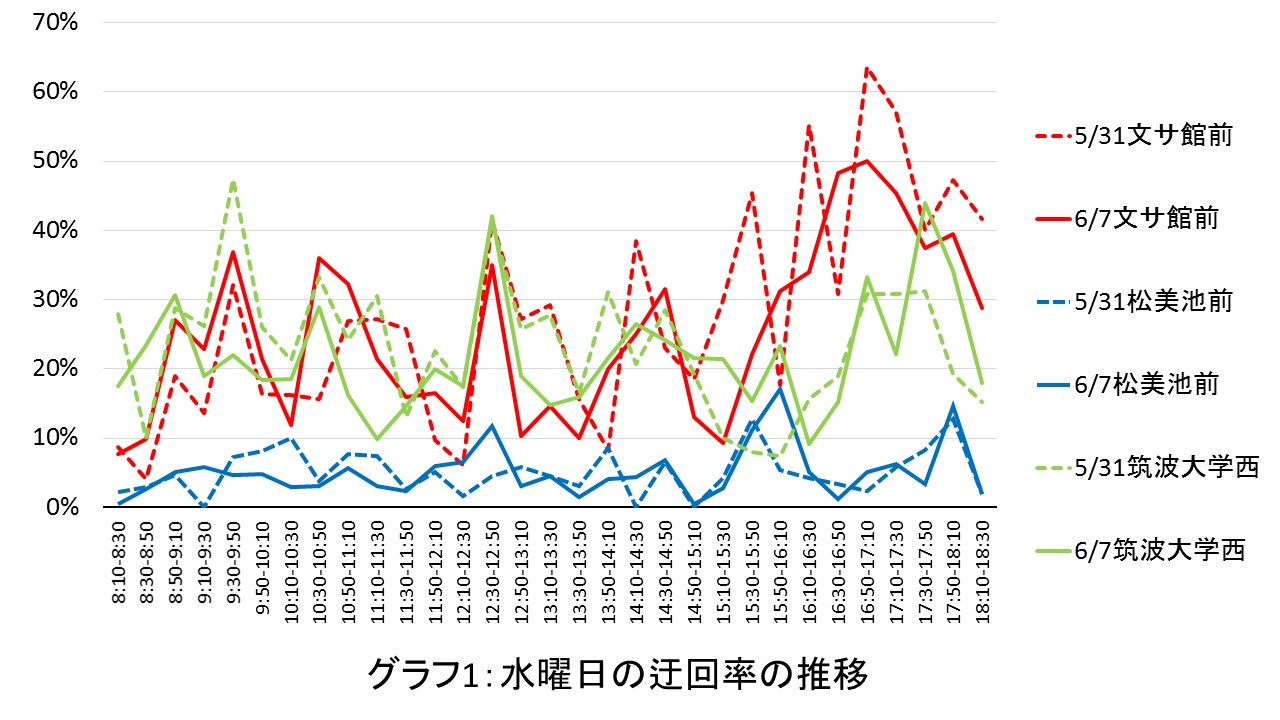

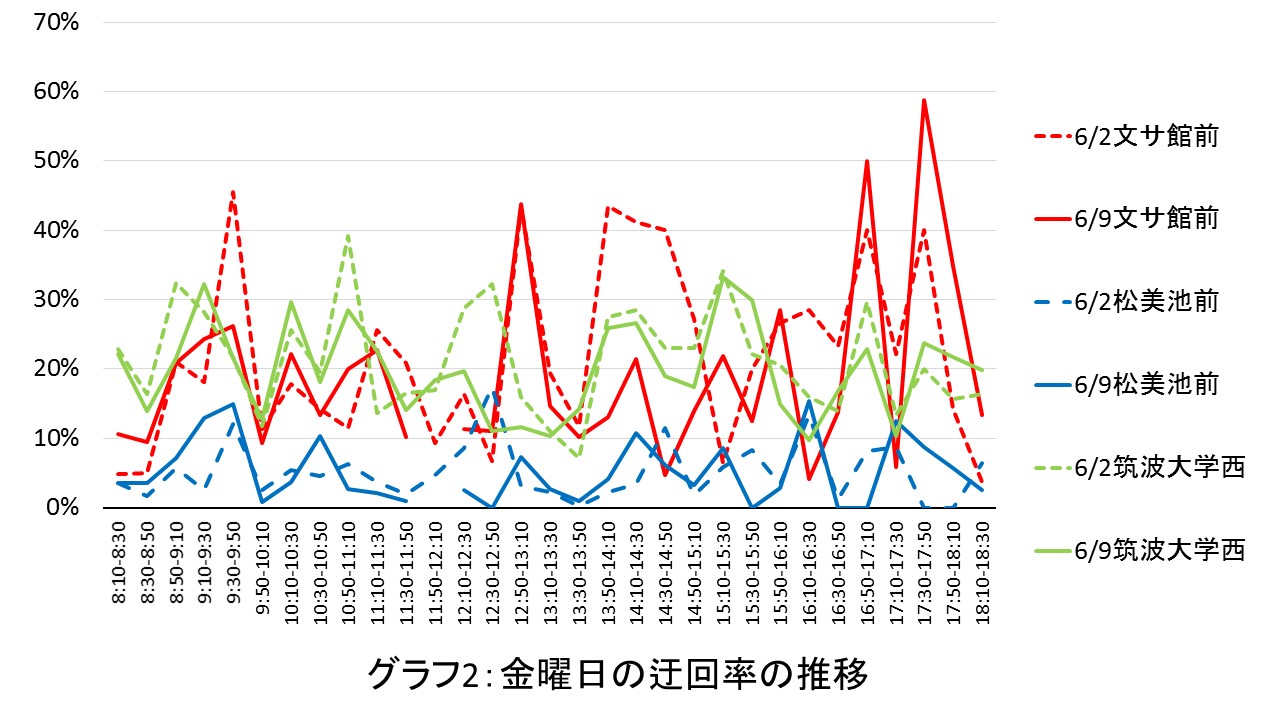

結果としては下のグラフ1,2のようになった。グラフ1,2では20分ごとの迂回率(迂回路を利用した台数/(ペデを通過した台数+迂回路を利用した台数))を表している。

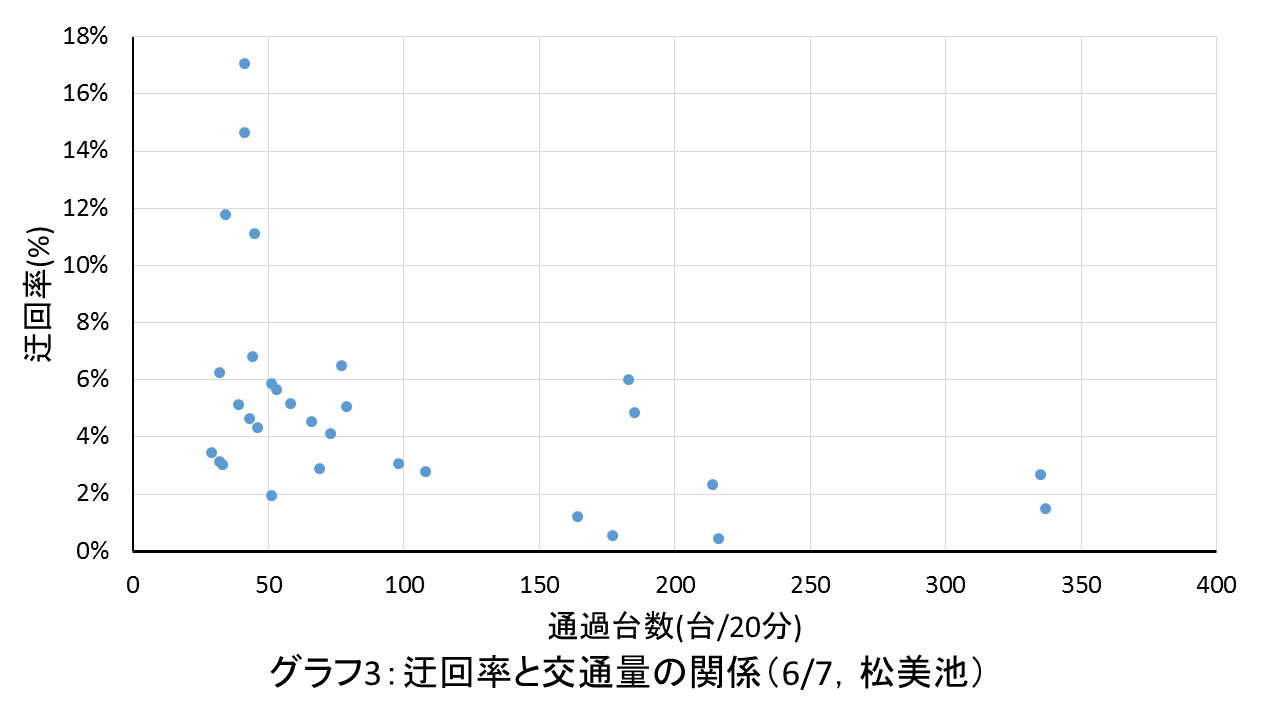

迂回率の比較を行った結果、時間や曜日によって迂回率の増減はまちまちであり、規則性を見出すことはできなかった。そこで、次に20分毎の自転車通過台数と迂回率の関係をグラフ3で表した。グラフ3における通過台数は、中央図書館と総B棟南北方面の通過台数の総和である。

このグラフから、交通量が多い時間帯(特に授業前)ほど迂回をしない傾向にあるという結果が得られた。これは、多くの学生がペデを使うことが習慣化しており、混雑時には使い慣れたペデを使おうと思うからであると考えられる。 したがって、混雑時にはペデを利用する習慣を身につけさせる必要がある。

アンケート調査

実験実施による効果を評価するため、第一、第二、第三の各エリアで行われている授業それぞれ2つずつにご協力いただき、授業内でアンケート調査を実施した。その際、チラシ配布の有無による差を検証するため、一方の授業では2週間前(一部は1週間前)に事前にチラシを配った上でアンケートを実施し、もう一方の授業ではアンケートのみを実施した。

今回のアンケート調査では、188部配布し、184部の有効回答数を得られた。内訳としては、男性121人、女性59人、不明4人である。

まず、仮説1の検証としては、下の図1のようなフロー図が成り立った。チラシやポスターなどの看板の存在を周知させる媒体は「看板を見る」ということに対して正の影響がみられた。また、実際に看板を見た人は迂回路を利用する傾向も見られた。一方、チラシやポスターを見たことと迂回路の利用の間には傾向は見えなかった。このことから、チラシやポスターを見てから迂回に至るまでには看板の読了が必要であると考えられる。

次に、チラシやポスターを見たことから、看板を見るまでに迂回への協力意思という心理的要因が存在すると考え、これについても分析を行った。結果、迂回への協力意思に対して、ポスターは正の関係、チラシは負の関係がある傾向がみられた。しかし、迂回への協力意思と看板を見ることの間には関係が見られなかった。

ポスターとチラシで結果が分かれたのは、ポスターが能動的に見る媒体であったのに対して、チラシは受動的な媒体であったという属性の違いが影響しているためと考えられる。したがって、協力意思を啓発するためには、能動的に情報を得る媒体のほうがより効果的であることがいえる。

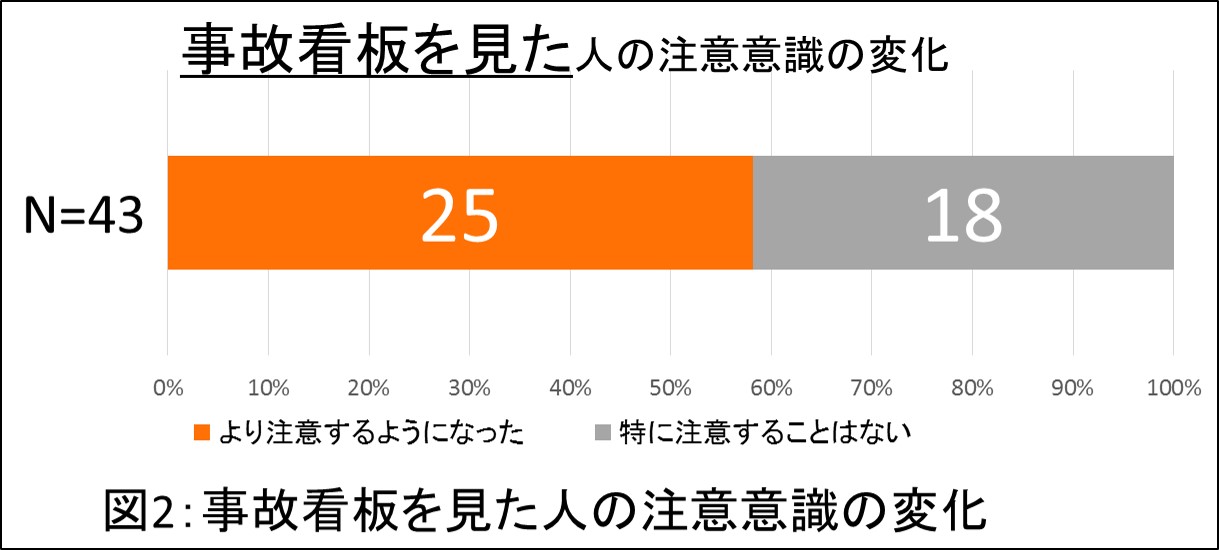

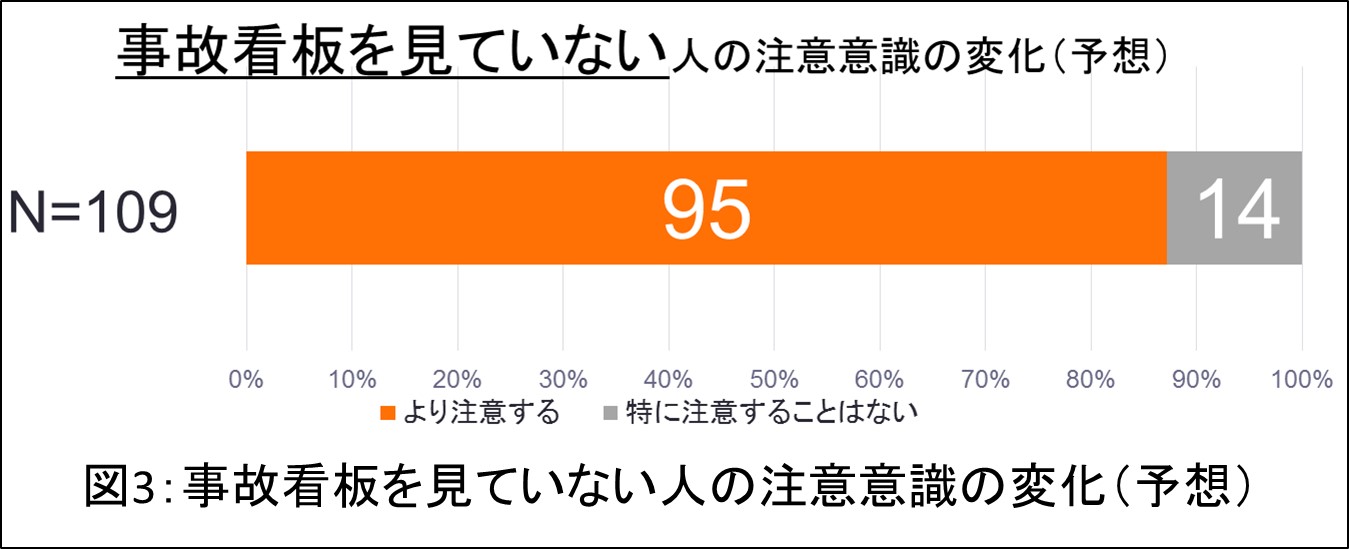

次に仮説2の検証である。下の図2のように事故注意看板を見た人43人のうち25人は「より注意するようになった」と答えた。一方で、見ていないと答えた人にアンケートで「この看板を見た場合、より注意しますか?」と尋ねたところ、図3のように109人中95人がより注意すると答えた。このことから事故の注意周知は自転車運転者に事故の注意喚起を促す効果がみられた。

また、実際に看板を来た人よりも、見ていない人のほうがより注意するようになると回答していることから、看板の大きさや場所を工夫することでより大きな効果が期待できるのではないかと考えられる。

調査結果のまとめ

交通量調査の結果から、混雑時ほど迂回率が低い傾向にあるということが分かった。特に、1,2限前の時間帯においてその傾向が顕著であった。例えば、駐輪場が建物の入り口付近にあるなどの理由から、多くの学生はペデを利用するということが習慣化している可能性が示唆される。そのため、混雑時に迂回路を使用する習慣を身につけさせる必要があると考えられる。

アンケート調査の結果から、①ポスター・チラシは看板を見ることに効果が高く、看板を見ることは実際の迂回に効果が高い、②ポスター・チラシは迂回に直接的な効果がみられるとは限らない、ということが分かった。従って、ポスター・チラシを見てから迂回に至る過程において、看板の読了が経由される必要があるということが示唆される。

また、チラシの配布によって迂回意思向上が見られず、ポスターの掲示によって迂回意思向上が見られた。この結果が生じた原因として、チラシによる情報取得は受動的であり、ポスターによる情報取得は能動的である、という対比構造が考えられる。したがって、能動的にしか情報を得られない媒体の構築が必要であると考えた。

事故看板については、注意意識の向上に正の影響をもたらすということが分かった。従って、注意意識の向上を促すには、看板のサイズや場所を考慮したうえで、事故看板の継続的設置をすることが効果的であると考えた。