まとめ

つくば市内の買い物弱者問題を改善する提言・提案を行うことを目標に調査を行ってきた。ここで改めて、買い物弱者を支援する方法として経済産業省が示している3つの支援を以下に示す。

第2の支援:家から「出やすくしよう」

第3の支援:身近な場所に「店をつくろう」

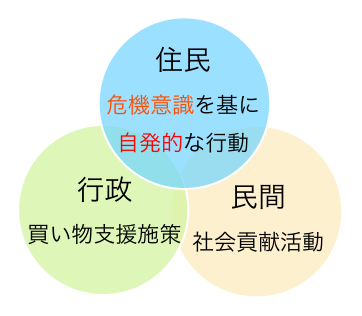

調査の結果、より望ましい形でこれら3つ支援の開始・継続がなされるためには、行政・民間・住民の3主体の協働が求められることを提言した。 例えば、第1の支援に当たる「移動販売」はヒアリングの結果から、カスミだけでの事業化は難しかった。第2の支援としての無料送迎バスは、行政からの補助が無いため、月に1度しか運行できていない。住民にとって最も利便性の高い「店をつくろう」という第3の支援は、一主体だけでこの支援はそもそも成立し得ない。なぜならば、民間は参入しても利益が見込めない地域には基本的には出店しないからだ。行政も、主体となって店舗を作ることはできない。また住民だけでは店舗開設に関する知識や資金が不足しているであろう。

だからこそ、森の里団地において、民間・行政・住民が協力して運営する、空きテナントを活用した店舗のモデルを提案した。この提案では、民間は社会貢献として参加し、行政は事業の立ち上げや、軌道に乗るまで補助することが望まれる。また住民は受け身の姿勢ではなく、自ら運営に参加すること、買い支えをすること、また受益者として店舗開設・運営費用の一部を負担することも必要である。

同時に経済産業省の3つの支援に加え「住民の意識をかえよう」という提案を第4の支援として定義した。住民を啓発する動画を作り、それによって将来の買い物環境に対する危機意識を持ってもらう。現在は買い物に不便していない人でも、週に1度は移動販売を利用して買い支えてくれる人、公共交通を使い支えてくれる人など、実際に将来に備えて行動に移す人が現れることを期待する。意識が変わることで行動が変わり、その結果、将来買い物に不便する可能性を減らすことができると考える。

参考文献

1)経済産業省「買い物対策支援について」http://www.meti.go.jp/policy/economy/distributeon/kaimonoshien2010.html(2014/06最終閲覧)

2)谷口守、森英高(2013)「被災地に見る移動販売の利用実態とその今後について」

『第33回交通工学研究発表会論文集』No.45,pp.239-244.交通工学研究会

3)内閣府「高齢社会白書」

http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/index-w.html(2014/06最終閲覧)

4)つくば市「統計つくば」

http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14278/14279/14412/010572.html(2014/06最終閲覧)

5)つくば市「平成20年度 市民意識調査報告書」

https://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14278/14279/5492/005497.html (2014/06最終閲覧)

6)つくば市「空き家等の適正管理は所有者・管理者の責任です」

https://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/14211/14248/14913/014914.html (2014/06最終閲覧)

7)茎崎町(1994)「茎崎町史」茎崎町史編さん委員会