防災班

計数調査

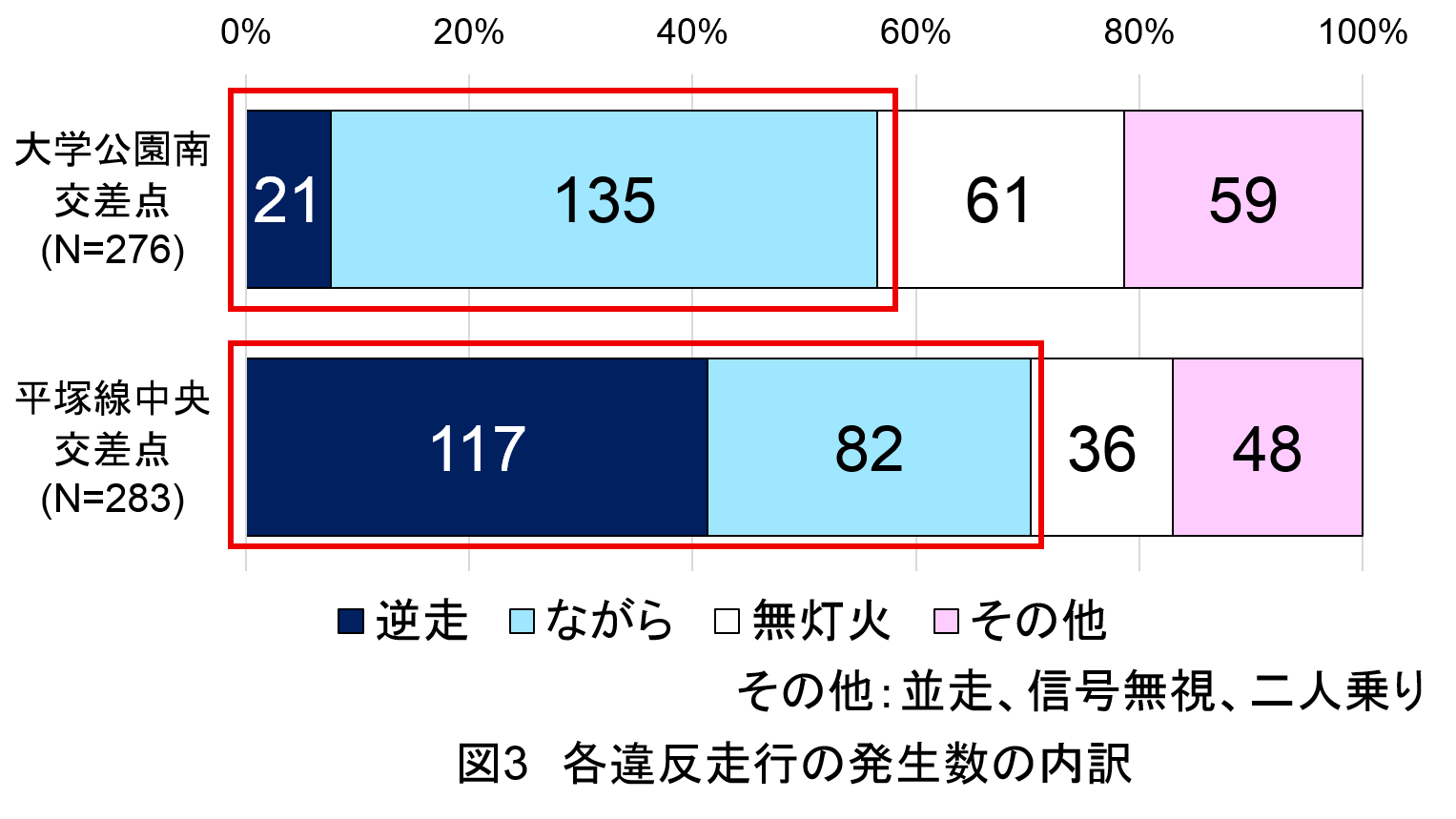

大学周辺における自転車走行のマナーを調べるために、逆走・ながら運転・信号無視・並走・無灯火について、それぞれどのくらい発生しているのかを調査した。調査の概要を図1に、調査結果を図2に示す。

計数調査より、逆走・ながら運転が多いことが判明した。ここで、2か所の逆走の比率を比較すると大きな差があり、ほかの違反項目に比べて、逆走は場所による違いが大きく影響することが予想される。

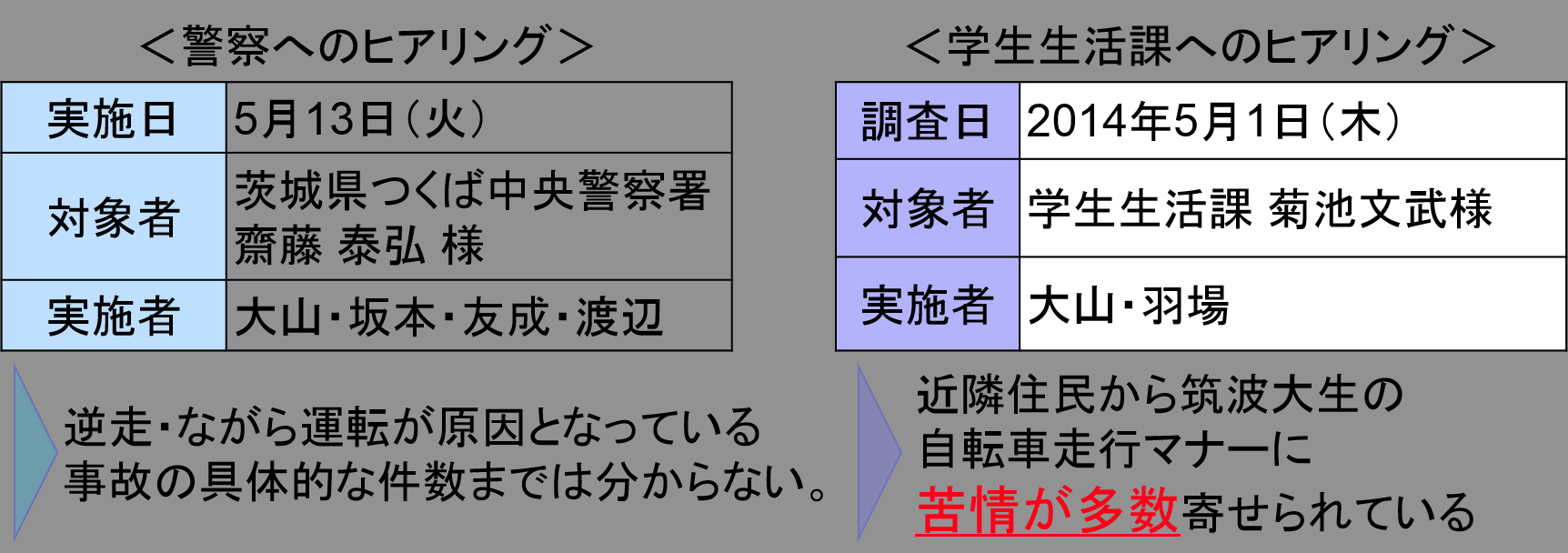

ヒアリング調査

学校周辺およびつくば市における自転車マナーの実情を調査するために学生生活課および警察へのヒアリング調査を行った。ヒアリング調査の概要を下に示す。

ヒアリング調査より、逆走・ながら運転が実際に事故の原因となっているかは定かでないものの、近隣住民からの苦情が多数寄せられており、迷惑をかけていることがわかる。

アンケート調査

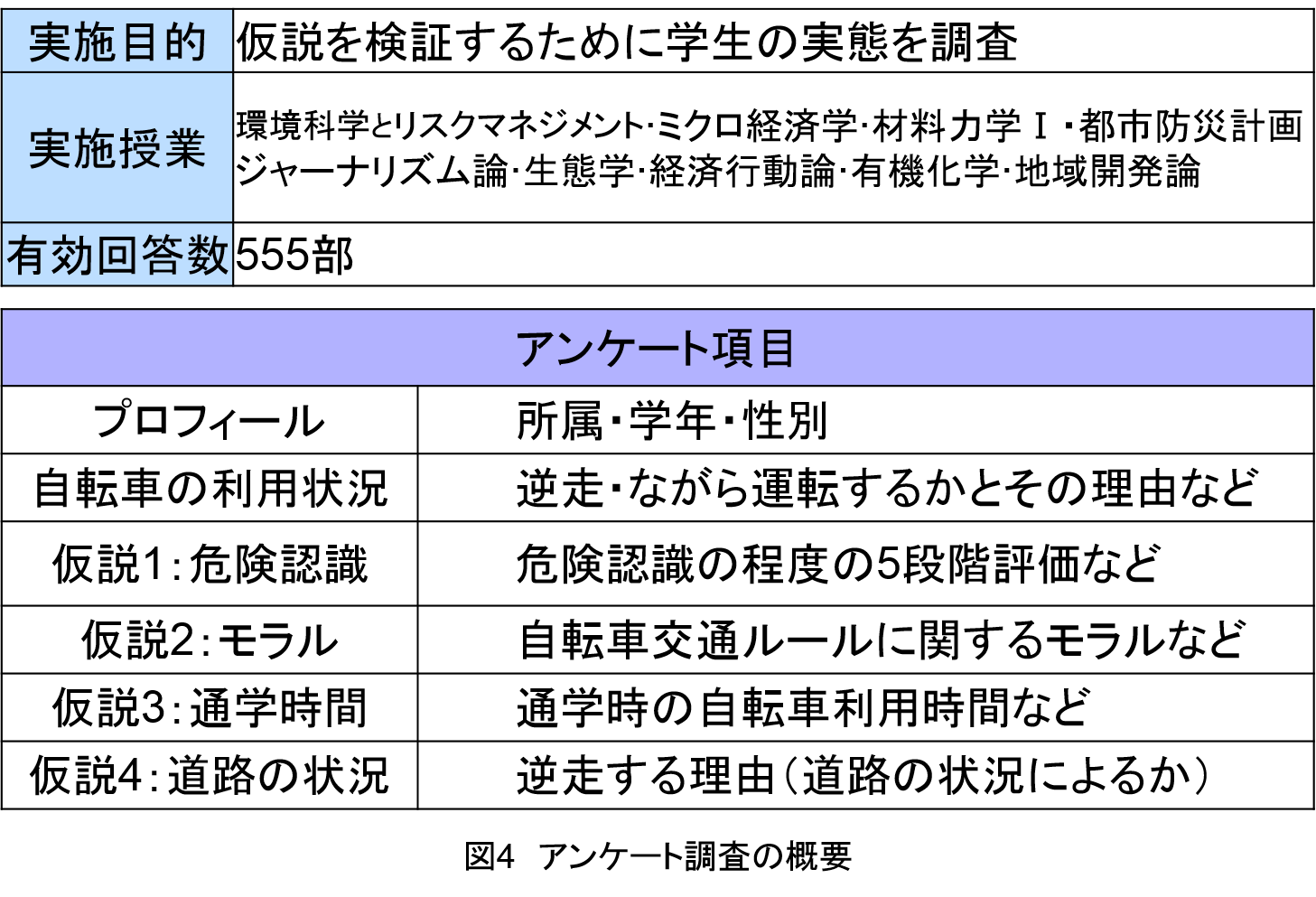

筑波大学の学群生に対して、自転車走行の実態・マナー意識・自転車に関する事故リスク認知等に対する意識についてのアンケート調査を実施した。アンケート調査の概要を図4に示す。

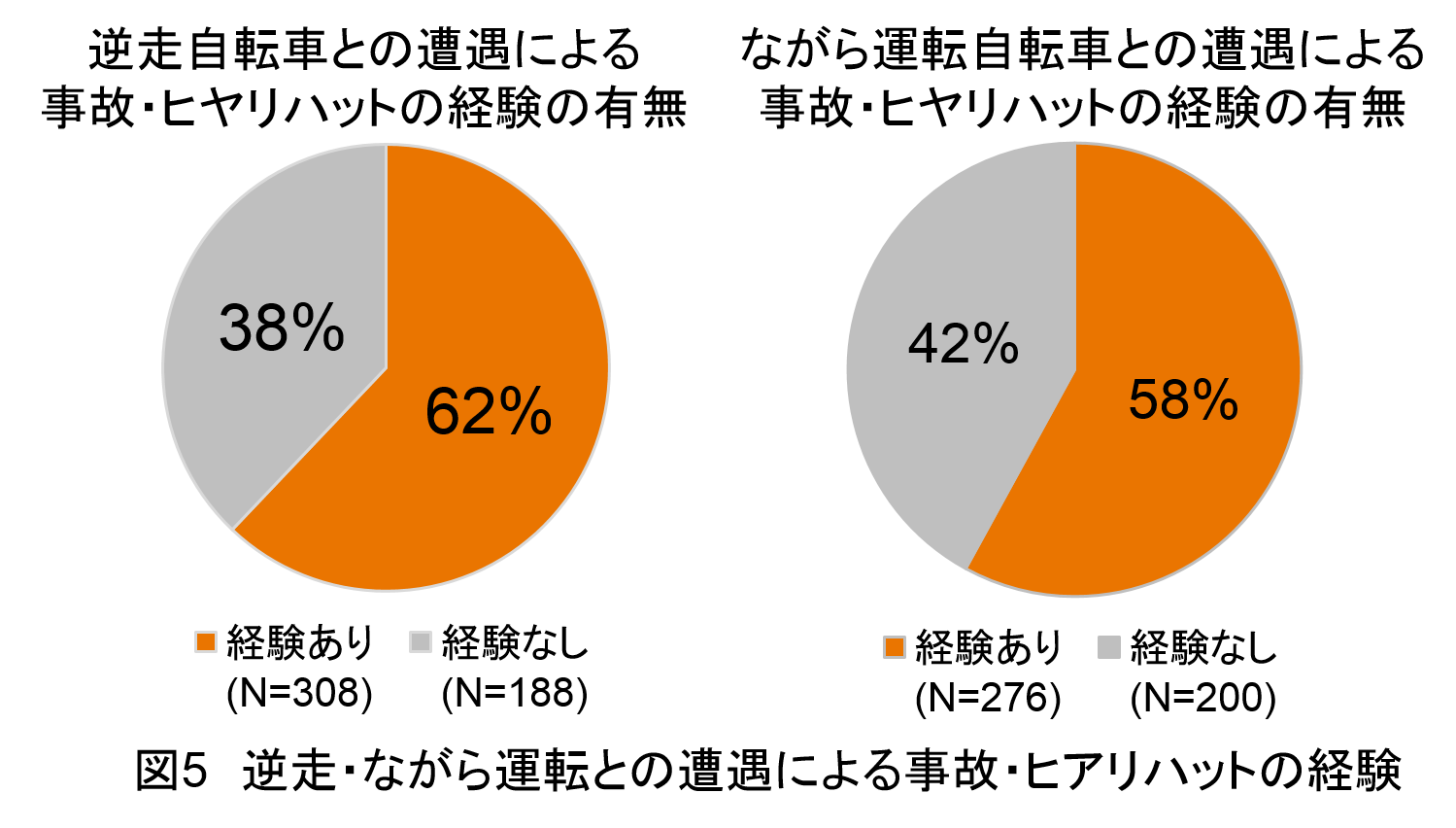

逆走・ながら運転をする自転車との遭遇によりよる危険・ヒヤリハットの経験数を図5に示す。図5からわかる通り、2人に1人以上の割合で、危険・ヒヤリハットの経験をしており、逆走・ながら運転は確かに危険であるといえる。

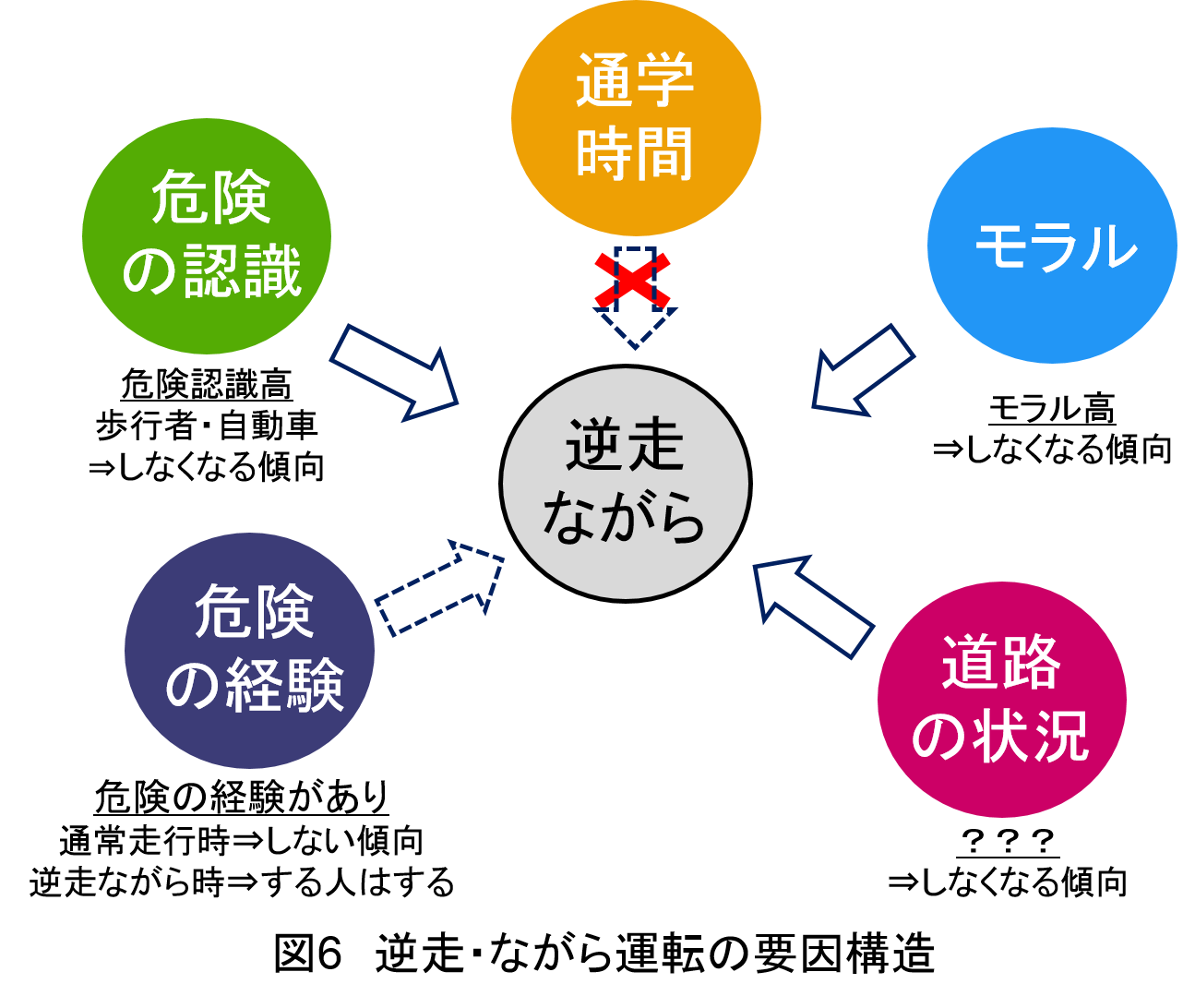

ここで、逆走・ながら運転をしなくなるようにするにはどうすればいいのか、「危険の認識」「危険の経験」「モラル」に関しては図6から方針が立てられる。しかし「道路の状況」に関しては、アンケート調査だけでは、どのような道路の状況の変化が逆走・ながら運転を減らすことに寄与するのかはわからない。ここで、街頭インタビューより、逆走・ながら運転を減らすのに有効な道路状況の変化を調査した。

街頭インタビュー調査

アンケートの結果から何かしらの道路状況が逆走を誘発していることが判明した。また、実習の過程で、特に歩道の状況が逆走を誘発していると私たちは予想した。そこで、自転車逆走者に逆走した理由をインタビューし、歩道の状況が理由に含まれているのか確認した結果、「歩道を走りたいが走れない」という理由が最も多いことが確認できた。

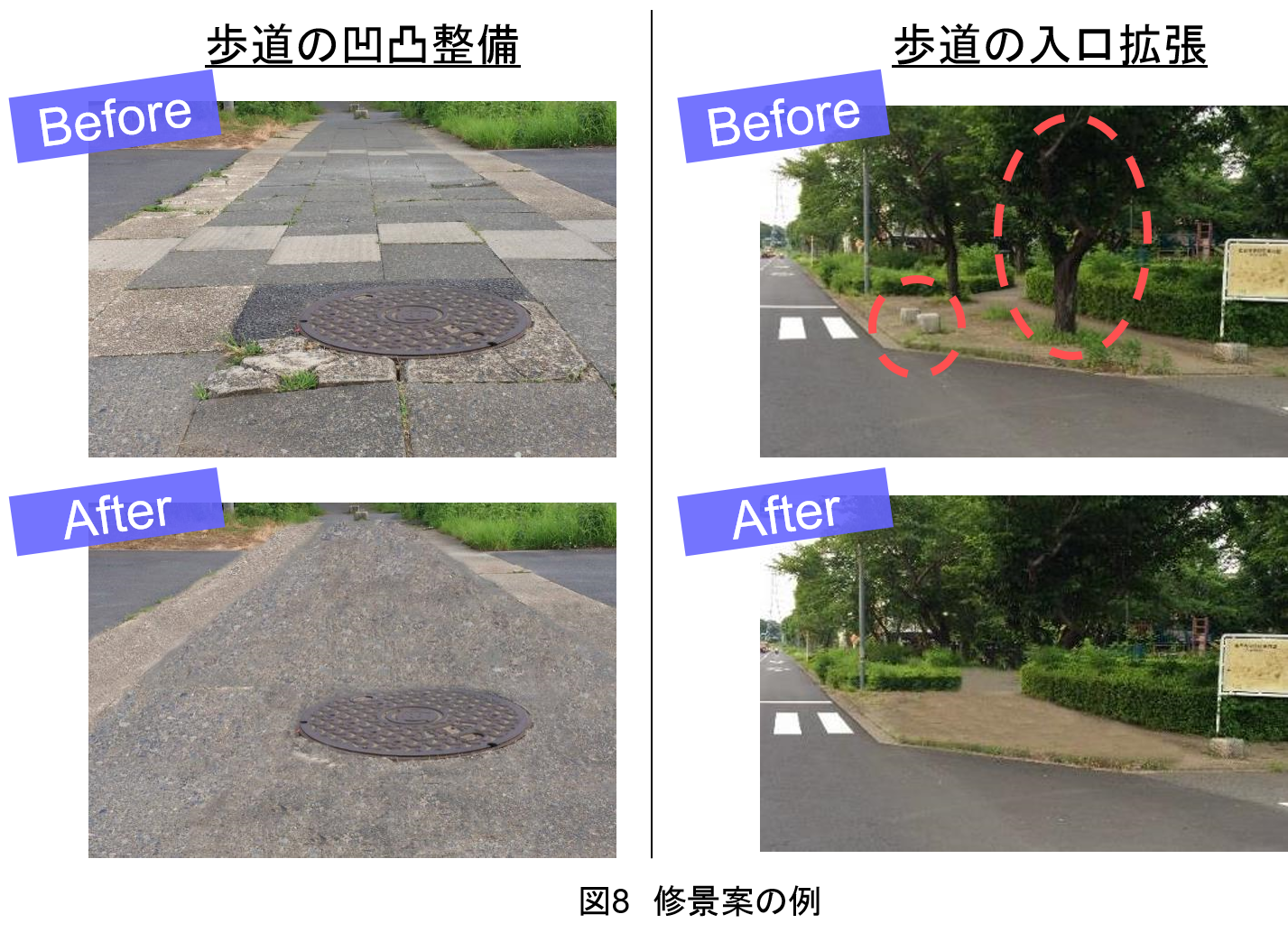

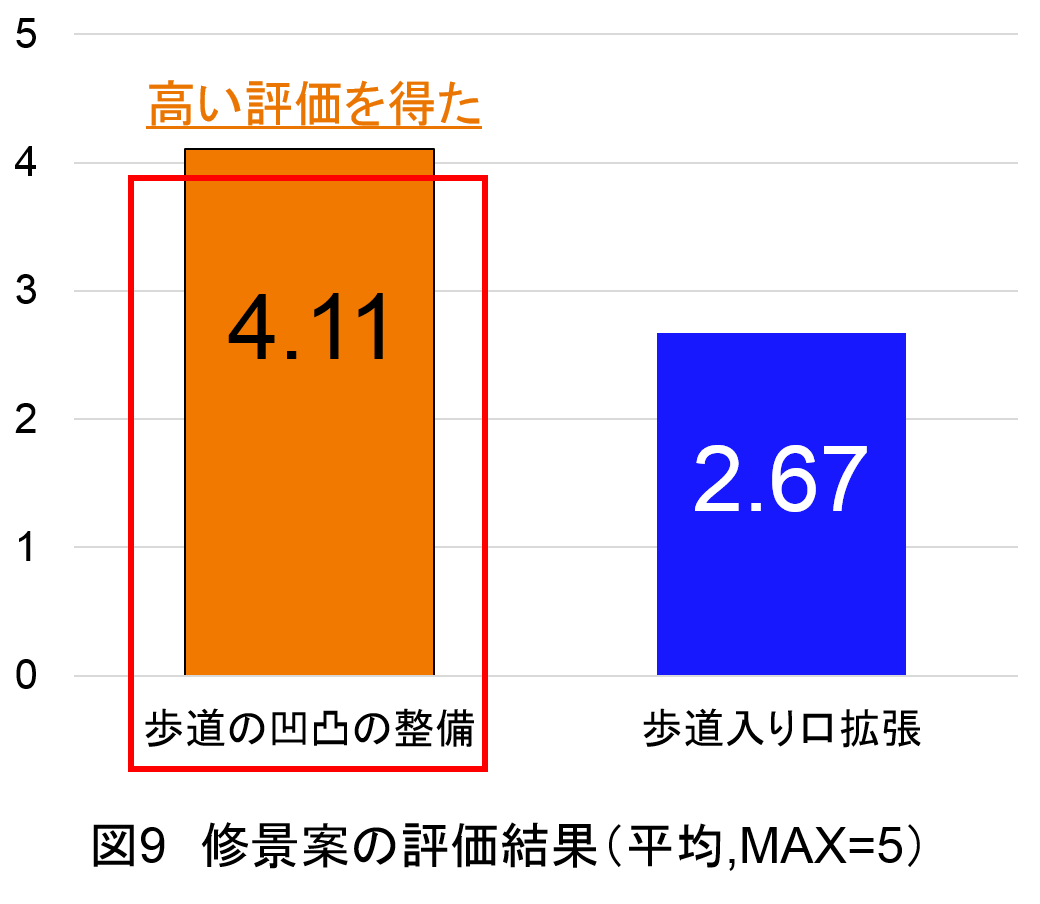

そこで、私たちは逆走者に歩道を利用させる方法として、「歩道の入り口を拡張し歩道へ侵入しやすくすること」「歩道の路面の凸凹を整備し走行しやすい状態にすること」を挙げた。どちらの方法がより有効か調査するために、逆走者に歩道の修景案を見せ、利用したいかについて5段階で評価してもらった。街頭インタビュー調査の概要を図7に、修景案の例を図8、調査の結果を図9に示す。図9より、歩道の「歩道の路面の凸凹を整備し走行しやすい状態にすること」は4以上の評価を得ており、逆走者に歩道を通行させるのに有効な手段であることが言える。