ホーム提案

1 分析によって浮上した問題点とその対策

アンケート・ヒアリング調査を終えて、私たちはWEB掲示板が実現した際に起こり得る問題を、それぞれ学生・教員・管理者の立場に立って推測し、調査の結果を利用してその対策を兼ねた提案を考えた。

学生側

アンケート結果より、基本的に需要も高いことがわかった。そのため大きな問題点はなさそうだが、システムが定着するまでは対応ができない学生が出る可能性がある。上智大のように地道な呼びかけを行いなるべく多くの時間をかけて定着する必要がある。

教員側

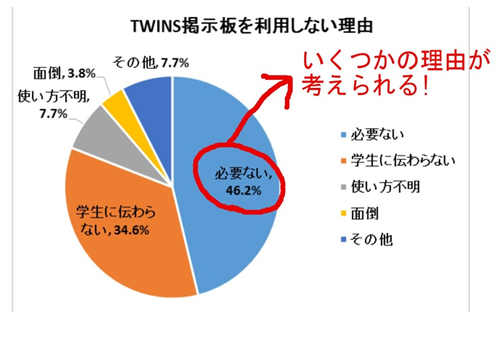

教員に行ったアンケートより、教員がWEBシステムを利用しない理由は

①必要ない、②面倒、③使い方が分からない、④学生に伝わるか不安等が挙げられる。必要ない、の理由には⑤掲示するほどの内容がない、⑥別のツールを使っているの、2つがあると考えられる。②③⑤に関しては、逆に機能や使い方を知れば、今より便利と感じる可能性がある。⑥は教育クラウド室の希望や、学生の要望の高さから、また全体のメリットと比較して利用を前向きに考えてほしい。④は情報が載っていない→学生が見ない→情報を載せにくくなる、という悪循環が問題であり、広まれば解消されていくと思われる。

管理者側

管理側の手間の問題に関しては実践してみないと分からない。当然導入初期は負担が増えるが、電子化はいずれ行われるものであり、また長期的に見れば負担が減る可能性は十分ある。上智大のヒアリングより、導入に伴う問題のある程度の解決はできると考える。

学生側

アンケート結果より、基本的に需要も高いことがわかった。そのため大きな問題点はなさそうだが、システムが定着するまでは対応ができない学生が出る可能性がある。上智大のように地道な呼びかけを行いなるべく多くの時間をかけて定着する必要がある。

教員側

教員に行ったアンケートより、教員がWEBシステムを利用しない理由は

①必要ない、②面倒、③使い方が分からない、④学生に伝わるか不安等が挙げられる。必要ない、の理由には⑤掲示するほどの内容がない、⑥別のツールを使っているの、2つがあると考えられる。②③⑤に関しては、逆に機能や使い方を知れば、今より便利と感じる可能性がある。⑥は教育クラウド室の希望や、学生の要望の高さから、また全体のメリットと比較して利用を前向きに考えてほしい。④は情報が載っていない→学生が見ない→情報を載せにくくなる、という悪循環が問題であり、広まれば解消されていくと思われる。

管理者側

管理側の手間の問題に関しては実践してみないと分からない。当然導入初期は負担が増えるが、電子化はいずれ行われるものであり、また長期的に見れば負担が減る可能性は十分ある。上智大のヒアリングより、導入に伴う問題のある程度の解決はできると考える。

2 具体的提案

以上の調査結果を踏まえ、私たちは以下のような提案をしたいと考えた。

(1) 紙の掲示板の代替に関してはほぼ利用されていないTWINSの掲示板機能を主に活用しながら、Moodleについては教材アップロードなどを望む教員のみに特化した利用を考える。

(2) TWINSのシステム管理は引き続き教育推進部が、コンテンツの管理は各支援室が行なう。

(3) 筑波大学はあまりに大きく掲示内容が膨大になってしまうので、三学版、春日版など,

支援室ごとにTWINSにWeb掲示板を設け、内容を分担する。

具体的には、導入1年前から筑波大学構成員に向けて告知を始める。数ヶ月の間告知を続け、本格的導入3~4ヶ月前になったらTWINS掲示板と紙の掲示板を並行利用できるようにする。この期間で、学生・教員ともにTWINS掲示板を知ってもらい、便利であることを理解してもらう。本格的導入は新入生にとってわかりやすいものにするため、新年度からの導入にする。

【告知の内容】

学生・・・学生には学内のポスターや学食のテーブル、3学のモニターなどを利用して告知する。

教員・・・そもそも教員が「必要ない」、「面倒だ」といった意見を持っていることがWEB化の進まない理由の1つと考えられる。そのため、教員に対してはしっかりとした説明会を行い、TWINS掲示板が便利であること、面倒な作業は必要ないこと、教員にとってのメリットを説明する。

次の図は仮想TWINS掲示板の様子を表したものである。

筑波大学は授業数が多いため、その分授業に関する情報量も必然的に多くなる。

右上の欄にはそれぞれのエリアが分けられており、利用者は自分の知りたい授業が開設されているエリアの欄を見れば良い。

さらにすぐ下の欄は掲示内容ごとに分けられており、集中や休講情報や留学関係の情報に対応している。自分の所属しているエリアの、欲しい情報をすぐに見つけられるような掲示板である。

教員側は、生徒たちに知らせたい情報があれば、その情報を支援室に言うことで支援室がこのサイトの掲示板に情報を載せる、というシンプルなシステム。

(1) 紙の掲示板の代替に関してはほぼ利用されていないTWINSの掲示板機能を主に活用しながら、Moodleについては教材アップロードなどを望む教員のみに特化した利用を考える。

(2) TWINSのシステム管理は引き続き教育推進部が、コンテンツの管理は各支援室が行なう。

(3) 筑波大学はあまりに大きく掲示内容が膨大になってしまうので、三学版、春日版など,

支援室ごとにTWINSにWeb掲示板を設け、内容を分担する。

具体的には、導入1年前から筑波大学構成員に向けて告知を始める。数ヶ月の間告知を続け、本格的導入3~4ヶ月前になったらTWINS掲示板と紙の掲示板を並行利用できるようにする。この期間で、学生・教員ともにTWINS掲示板を知ってもらい、便利であることを理解してもらう。本格的導入は新入生にとってわかりやすいものにするため、新年度からの導入にする。

【告知の内容】

学生・・・学生には学内のポスターや学食のテーブル、3学のモニターなどを利用して告知する。

教員・・・そもそも教員が「必要ない」、「面倒だ」といった意見を持っていることがWEB化の進まない理由の1つと考えられる。そのため、教員に対してはしっかりとした説明会を行い、TWINS掲示板が便利であること、面倒な作業は必要ないこと、教員にとってのメリットを説明する。

次の図は仮想TWINS掲示板の様子を表したものである。

筑波大学は授業数が多いため、その分授業に関する情報量も必然的に多くなる。

右上の欄にはそれぞれのエリアが分けられており、利用者は自分の知りたい授業が開設されているエリアの欄を見れば良い。

さらにすぐ下の欄は掲示内容ごとに分けられており、集中や休講情報や留学関係の情報に対応している。自分の所属しているエリアの、欲しい情報をすぐに見つけられるような掲示板である。

教員側は、生徒たちに知らせたい情報があれば、その情報を支援室に言うことで支援室がこのサイトの掲示板に情報を載せる、というシンプルなシステム。

3 TWINS掲示板導入による様々な変化・メリット

【空間的変化】

いつでもどこでも見られる:Web掲示板はパソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続できるポータブルな端末から、見ることができるため、学生はわざわざ支援室周辺まで掲示板を見に行かなくても済むようになる。これにより学生は掲示板によって行動を制約されることがなくなる。

教員側も授業時間外でも情報が生徒全体に向けて告知することができる。

【情報的変化】

今までの掲示板では、期限が切れた掲示物を探し出して取り外す必要があったが、Web掲示板であれば掲示の際に設定する自動削除機能により、取り外す手間がなくなるなど管理作業の簡易化を図ることができる。

また、紙掲示板であれば手で数字や文字を書き写すなど、アナログな作業が必要となるが、掲示内容が電子情報という形で提供されるので、コピーアンドペーストで作業が効率化する、PDFを添付でき掲示内容の容量の制約が弱くなる、お気に入り登録をしておけるなど、電子情報ならではの使い方をすることができる。

いつでもどこでも見られる:Web掲示板はパソコンやスマートフォンなど、インターネットに接続できるポータブルな端末から、見ることができるため、学生はわざわざ支援室周辺まで掲示板を見に行かなくても済むようになる。これにより学生は掲示板によって行動を制約されることがなくなる。

教員側も授業時間外でも情報が生徒全体に向けて告知することができる。

【情報的変化】

今までの掲示板では、期限が切れた掲示物を探し出して取り外す必要があったが、Web掲示板であれば掲示の際に設定する自動削除機能により、取り外す手間がなくなるなど管理作業の簡易化を図ることができる。

また、紙掲示板であれば手で数字や文字を書き写すなど、アナログな作業が必要となるが、掲示内容が電子情報という形で提供されるので、コピーアンドペーストで作業が効率化する、PDFを添付でき掲示内容の容量の制約が弱くなる、お気に入り登録をしておけるなど、電子情報ならではの使い方をすることができる。

4 今後の展望

TWINS掲示板だけでなく、Moodleの可能性も考慮したWEB化を進めていきたい。TWINS掲示板は、教員が支援室に情報をいわなければならないため、支援室が閉まっている場合は情報を拡散することができない。しかしMoodleならば、自分で操作することが可能なため、教員・学生共に詳しい情報を自分から操作することができるようになり、ならに円滑に授業を進めることができる。

教員・学生共にシステムに慣れてきたところでMoodleも活用できるようになれば、管理側の負担ンも減るだろう。

教員・学生共にシステムに慣れてきたところでMoodleも活用できるようになれば、管理側の負担ンも減るだろう。