現在、日本では少子高齢化による人口減少が大きな社会問題となっている。これは、土浦市においても例外ではない。また、土浦市では、東京やつくばとの位置関係による人口流出も著しい。結果として、土浦市では人口減少が起きており、今後も続くと予想されている。

近年、コンパクトシティという考え方が注目されている。これは、広がってしまった市街地を再び中心に戻すことによって、コスト削減、街の活性化に繋げようという考え方である。土浦市でも立地適正化計画において、人が住むべき地域(居住誘導区域)と都市機能を集めるべき区域(都市機能誘導区域)を設定し、コンパクトシティ化を目指している。しかし、現状の市街地内であってもスーパーなどの施設やバス停にアクセスしづらい地域が存在している。そこに住めば本当に便利な生活を送ることができるのか、ということを元に我々は誘導区域から見直した。

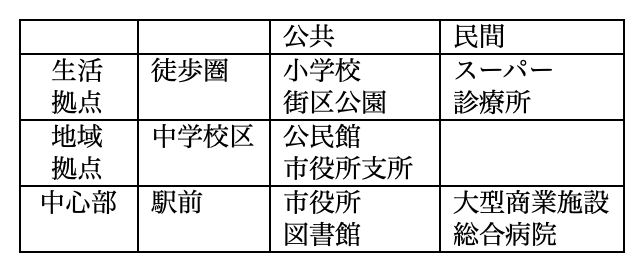

未来像を描くにあたって、各拠点に表1のような階層性を持たせ、拠点の意味を明確化した。

表1

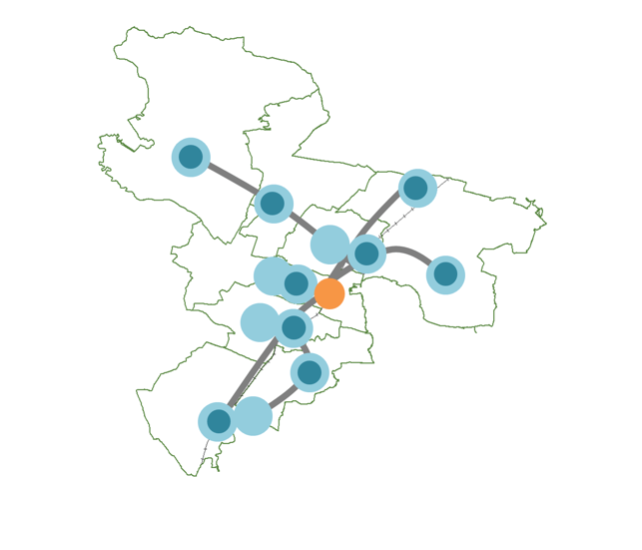

生活拠点は土浦市の人口予測、民間施設の商圏を考慮し、半径2km、人口1万人程度を目指す。これを土浦市に当てはめると、都市像は図1のようになる。

図1

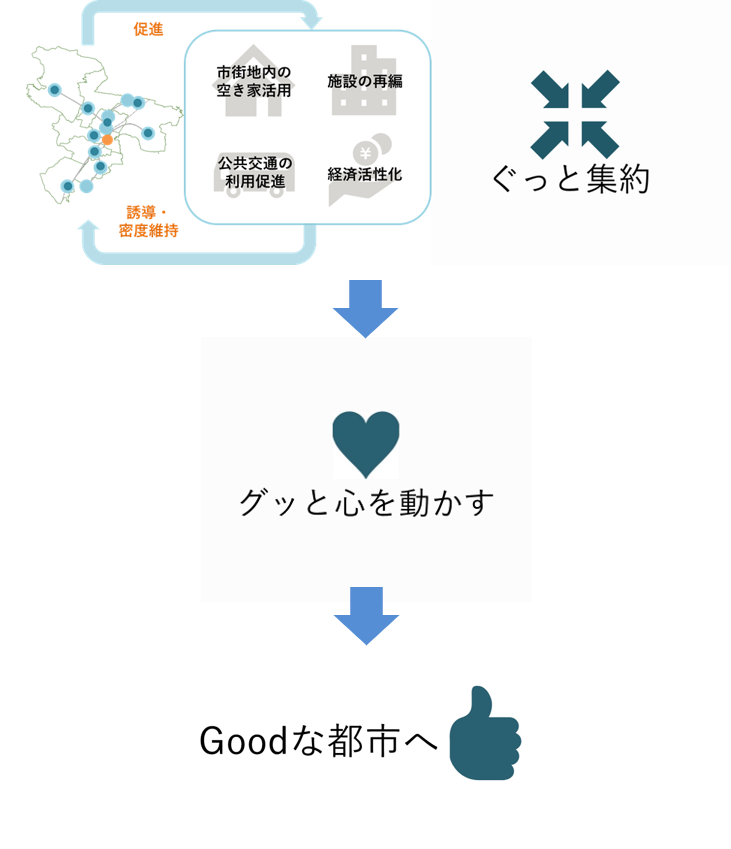

生活拠点は、徒歩または自転車で生活できる範囲となっており、地域拠点は中学校ごと、中心部は土浦駅前を想定している。このように街をぐっと集約し、図2に示す4つの施策により市民の心をグッと動かすことで居住誘導を図り、数世代後のスパンで拠点への集約を目指すことでgoodな街土浦を目指す。

図2