周辺部では中心部に比べ、CMAで削減するサービスが多くなることが予想されます。

これは市内でCMAが担えるサービスの削減目標を60%とした際に、周辺部のほう行政が負担する金額は周辺部では相対的に少なくなり、その分CMAで担わなければならないからです。

また、行政が提供するサービスの穴も目立つことが考えられます。

そのため、周辺部のCMAではその地域独自のサービスの提供が行われることが考えられます。

これについても土浦市内の地区を例として取り上げ、CMAの発展的活動として以下に述べていきます。

CMAの選択

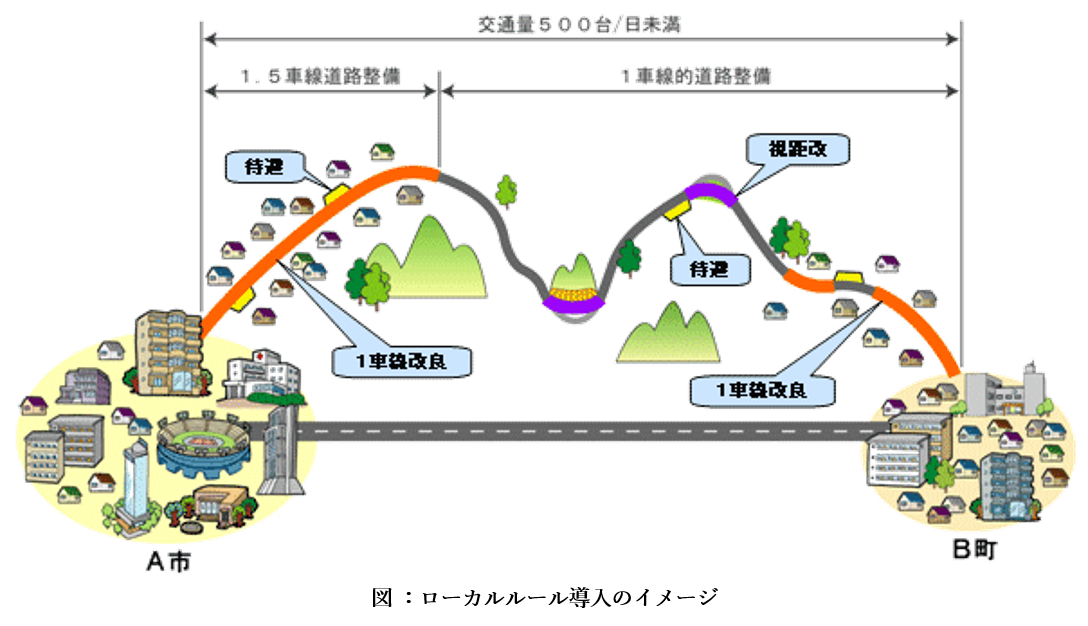

広島県の事例を参考にして、土浦市でも地域密着型道路に関しては、道路維持に関する手法を変えることで費用削減を達成することができます。

広島県では県の厳しい財政状況を踏まえ、道路事業全般にコスト縮減策及びローカルルールを導入しています。

具体的な内容としては、県内の県管理道路のすべてを、他県と連絡する軸となる道路である「ネットワーク形成道路」とそれ以外の「地域密着型道路」に分類し、特に地域密着型道路について交通量が一日当たり500台未満の道路はコストの削減を積極的に進めていくというものです。

コスト縮減策としては、段階施工や改良・整備区間の見直しなどによる初期投資の抑制、道路構造規格の見直しや新技術による安価な工法の採用などによる事業費削減、工事発注方法の導入などにより経費削減を達成しています。

その中でも特に地域密着型道路で交通量が一日当たり500台未満の路線あるいは区間に適用されるローカルルールとして、広島県は工事着工後,3~5年間での完成を目安として1車線改良や視距改良等を行っています。

また、ワークショップの手法を導入するなど,道路利用者(地域住民)の声を反映した設計となることを目指しています。

各地域のCMAは地域密着型道路に関しては、以下の方法で費用の削減を達成することが可能です。

| 1 | 地域密着道路の中でも整備する道路を絞る。 |

|---|---|

| 2 | 整備する方法を変える。 |

| 3 | 整備するスパンを長くする。 |

| 4 | 全く管理しない。(一定程度劣化した時にはアスファルトをはがす) |

以上のような削減方法はCMA内の住民のみの独断ではなく、サポーターとなる専門家組織のアドバイスを指針に決めていきます。

土浦市には桜川や花室川などを通る橋梁があり、こうした橋の中には、隣接している橋や、なくても困らない橋が存在していると考えられます。

道路の整備と同様に、こうした橋梁に関しても費用削減のためにCMAを通して管理方法を変えることや、撤去することも考えられます。

削減方法は道路と同じく考えて項目を考えていきます。

図は、土浦市立東小や常磐線の近くにある花室川を通る橋です。

写真・地図から、この地域には住居や農村地域が広がっており、地図からも周辺住民が使用する地位性の高い橋道であるといえます。

この地域の近くには同じような橋が複数通っているため、この橋梁に関しては、この地域のCMAが削減できる行政サービスの一つと考えられます。

今後のこの橋の管理の方法として、以下が考えられます。

| 1 | 最低限の耐震メンテナンスのみ行い、費用を削減する。 |

|---|---|

| 2 | 歩行者専用道路にすることで、維持管理費用を少なくする。 |

| 3 | 橋を閉鎖し、今後の整備は行わず、撤去をする。 |

今回は一例としてこの地域のCMAを取り上げましたが、土浦市全域に目を向けてみると、同じような状況の橋が複数見受けられます。

交通渋滞を考慮しても問題ない橋梁や隣接していて片方は必要がない橋梁に関しては、この橋梁を共に利用する複数のCMA同士で話し合い、管理方法を決めていくこととします。

CMA同士で負担金をやり取りすることも可能です。

CMAの発展的活動

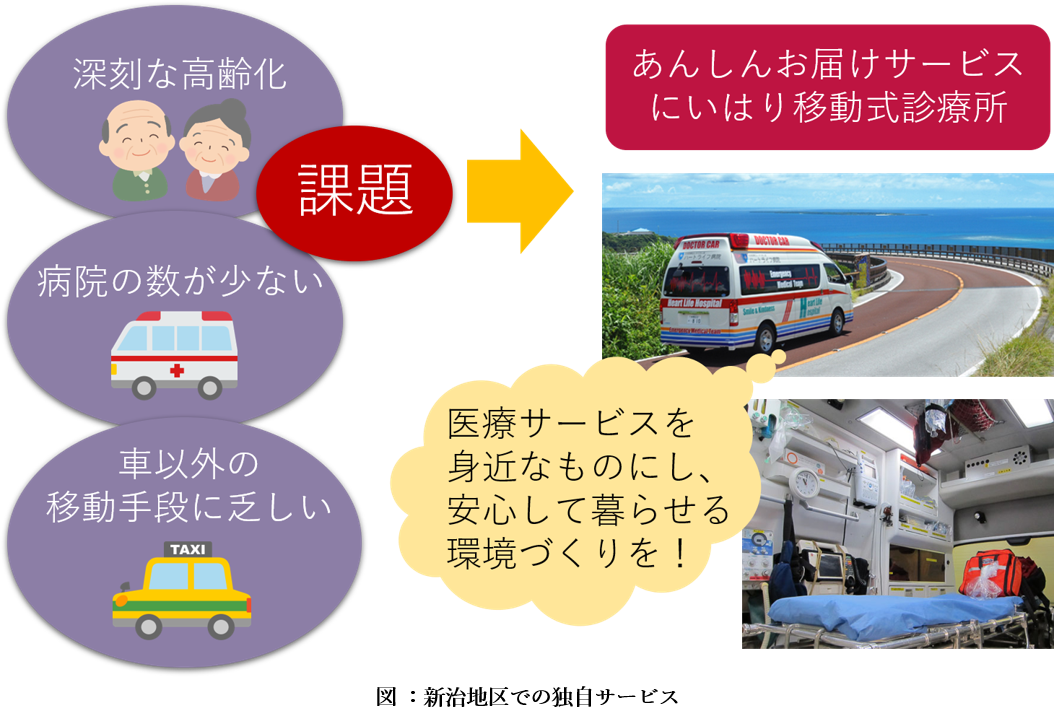

新治地区では、土浦市内でも高齢化が進んでいる地域です。

一方でこの地域内には行院が少ない現状があり、さらに公共交通網も十分とはいいがたいです。

今後増加していく高齢者の移動手段や病院へのアクセス方法を充実されることが求められると考えることができます。

つまり、この地域の独自のニーズとして「身近な医療」があるとします。

このニーズを満たすサービスとして「簡単な医療サービスを提供する移動型の診療所」が考えられます。

これを提供するにあたり、診療所の移動代金や人件費用などはこのサービスを享受する地域のCMAに属する住民が支払うものとし、一部の医療費は行政が負担するものとします。 このサービスを補うことで、病院が不足していて、かつそのニーズがある地域は医療の充実を図ることができます。

おおつ野地区では、管理が行き届いておらずに粗放化してしまっている公園が存在します。

また、この地域では土浦協同病院の移転に伴って新興住宅街が形成されもともとこの地域に居住されていた住民との交流が行われておらず、樹民同士のコミュニティが希薄であることも問題であるとされています。

こうした現状から、粗放化されている公園をCMAが管理し、新たなコミュニティの拠点として整備することでこの地域のニーズを満たしていくことができます。こうした活動は地域内の防犯性の向上にもつながることが期待できます。

こうした整備は公園にとどまらず、知己内の二次林及び緑地についても行うことがでます。

特に二次林を二次林として整備し、里地としての再生を行うことができれば身近な緑も増え、さらに環境面でも寄与できるといえます。

こうした事業に関してはCMAだけでなく、行政の予算も一部投入し、行政とCMA双方で取り組んでいくことが必要になることが予測されます。

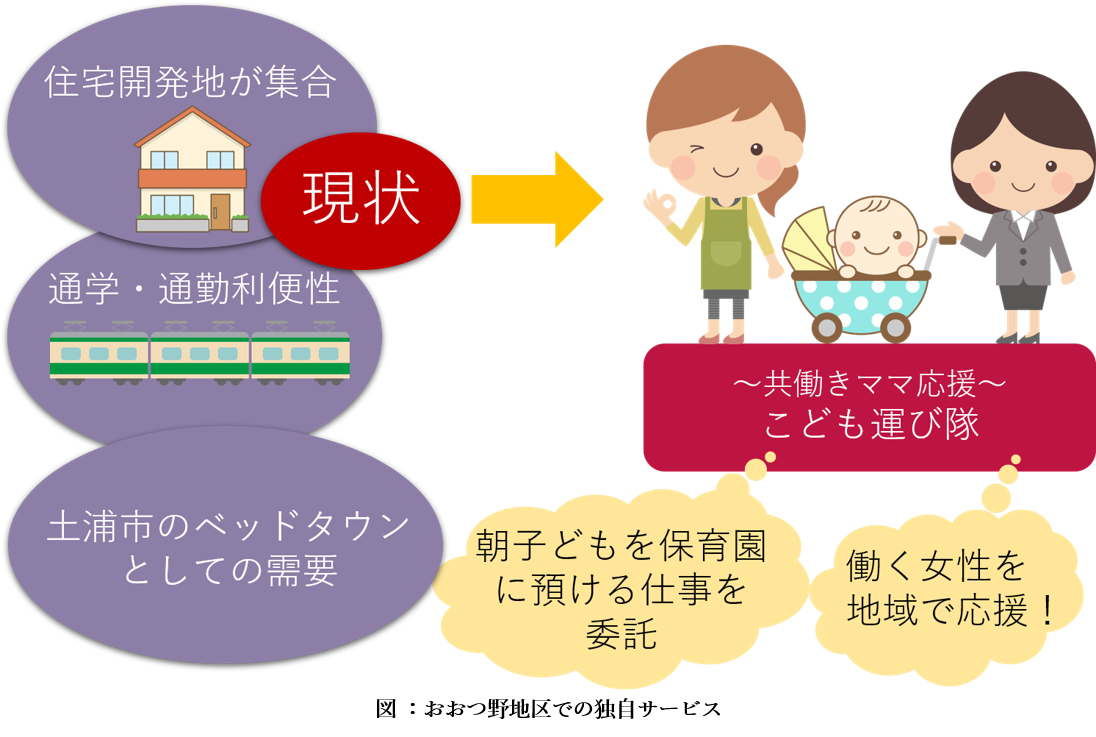

荒川沖駅周辺の地区では荒川沖駅からなる通勤通学時の交通利便性の良さから、現在及び今後も土浦駅や都内へのベッドタウン都市のニーズが一定以上あり、また働く世代の居住が多いことが考えられます。 そのため、この地域では子供の送り迎えに関するニーズが高まることが予想されます。

このニーズを満たすサービスとして、子供の送り迎えを駅前などの施設に一時預け、そこから各保育園に預けに行くような一連のシステムが考えられます。

これを子育て支援サービスの一つとして確立することで共働きの家庭を応援できる地区として特色を発揮できることが考えられます。