1.上位計画の中での位置づけ

都市計画マスタープランとの整合を図るべき上位計画などに示されている、本市の位置づけや関連する内容についてまとめました。

国土形成計画(平成20年7月:国土交通省)

「開発基調」、「量的拡大」から、「成熟社会型の計画」、「分権型の計画づくり」へ転換したことが示されています。

首都圏広域地方計画(平成21年8月:国土交通省)

広域的に連携して取り組む24のプロジェクトのうち、「産業イノベーション創出プロジェクト」「Web構造プロジェクト」「泳げる霞ヶ浦・水質浄化プロジェクト」など本市の関与するプロジェクトが提示されています。

首都圏整備計画(平成18年9月:国土交通省)

本市を中心とする地域は、「都市的な活力と田園的な魅力を兼ね備えた地域の整備」とともに、「豊かな自然との交流を活かした地域の整備」を推進する地域です。

茨城県総合計画(改定)「いきいき いばらき生活大県プラン」

(平成24年3月:茨城県)

広域幹線道路などの交通基盤整備の促進、筑波山や霞ヶ浦などの自然環境や景観の保全などにより、土浦・つくばを中心とした中核的な都市圏を形成するとともに住みよい魅力的な生活環境づくりを進めます。

土浦・阿見都市計画区域マスタープラン(平成23年8月:茨城県)

(土浦・阿見都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)

業務核都市として、商業、業務、文化などの機能の一層の整備を図るとともに、霞ヶ浦など優れた自然環境・景観を保全し、うるおいのある居住環境を有する職住近接型のコンパクトな都市を目指します。

第7次土浦市総合計画後期基本計画(平成25年2月)

「水・みどり・人がきらめく 安心のまち 活力のまち 土浦」を目標として、日本一住みやすいまちづくりを推進しています。

2.土浦市の概要

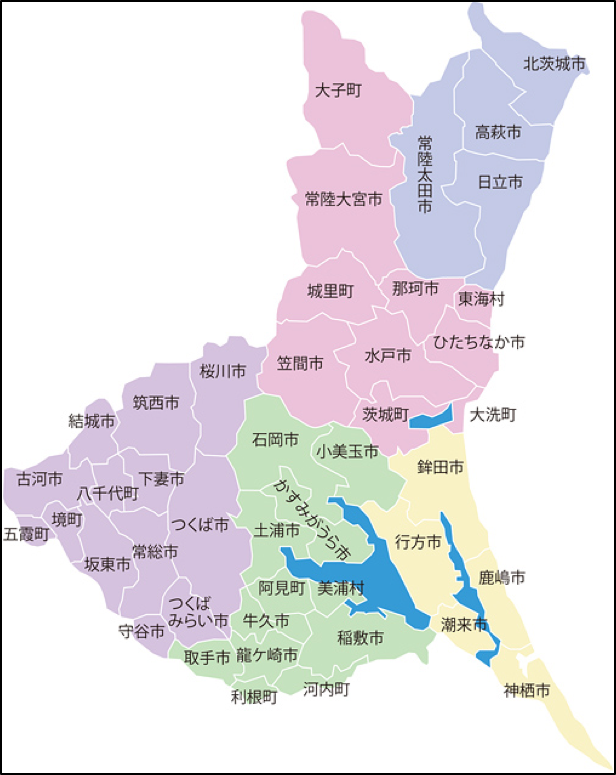

土浦市は茨城県南部に位置し、面積は約123万㎢、人口約14万100人(平成29年1月1日現在)の都市です。つくば市・牛久市・かすみがうら市・石岡市・阿見町と隣接しています。

日本で第二位の湖面積を持つ霞ヶ浦や筑波山を有した良好な自然環境であり、生産量日本一のレンコンをはじめとした農作物の栽培が盛んです。また古くから城下町として繁栄し、茨城県南地域の主要都市として発展してきました。

近年ではつくばエクスプレスの開通や首都圏中央連絡自動車道(圏央道)の整備が進み、インフラが充実する一方、人口減少や中心市街地の衰退などの新たな社会問題(後述)を抱えており、これらに対応した新しい形の都市が求められています。

図1.1 土浦市の位置

3.1.新治地区

市の北西部に位置し、筑波山麓を有し、自然環境豊かな地域となっています。この自然を活かし、盛んな農業を体験できる施設やパラグライダーなど、他地域にはない取り組みが行われています。また近年、朝日トンネルが開通したことにより石岡市とのアクセスが容易になり、交通整備が進みました。しかし、バス利用者の減少から現在は交通空白地帯が多く存在する地域となっています。

3.2.北部地区

市の北東部に位置し、JR常磐線神立駅や常磐道土浦北ICを含む本市の北の拠点を形成しています。神立工業団地やテクノパーク土浦北工業団地といった大規模な工場が集中しています。2016年4月には市中央部にあった土浦協同病院がおおつ野に移転し、付近には付属看護専門学校の移転や薬局が併設されました。また、職住近接を目指した住環境を整備するため、住宅地の形成やスーパーマーケットの開店など、病院の開業に伴い医療を中心としたまちづくりが行われています。

3.3.中央地区

市の中央に位置し、JR常磐線土浦駅や土浦市役所を含む本市の中心市街地を形成しています。土浦第一高校をはじめ、多くの教育施設・福祉施設が集中しており、近年も土浦市役所庁舎移転や土浦駅前北図書館整備が進んでいます。市街地は城下町としての歴史を有し、政治、経済、文化、交通の中心地として発展してきました。亀城公園や中城通り周辺には多くの歴史的財産が残っています。しかし、近年はモータリゼーション化に伴い生活圏が中心市街地から郊外へと広がりつつあり、市街地の商店街は空き店舗が目立つ等衰退傾向にあります。また、市西部から東部にかけて桜川が霞ケ浦へと流れており、川口運動公園が湖畔に面しています。

3.4.南部地区

市の南部に位置し、JR常磐線荒川沖駅を含む本市の南の拠点を形成しています。荒川沖駅は市内の駅で最も東京に近く、付近には常磐道の桜土浦ICや首都圏中央連絡自動車道のつくば牛久ICがあります。このため、地域住民のためだけではなく、広域からの利用者の交通拠点となっています。また、霞ケ浦・乙戸沼・花室川といった水資源が豊富な地域であり、水辺を生かした霞ケ浦総合公園・乙戸沼公園など大規模な公園が多いことが特徴です。

4.人口推移

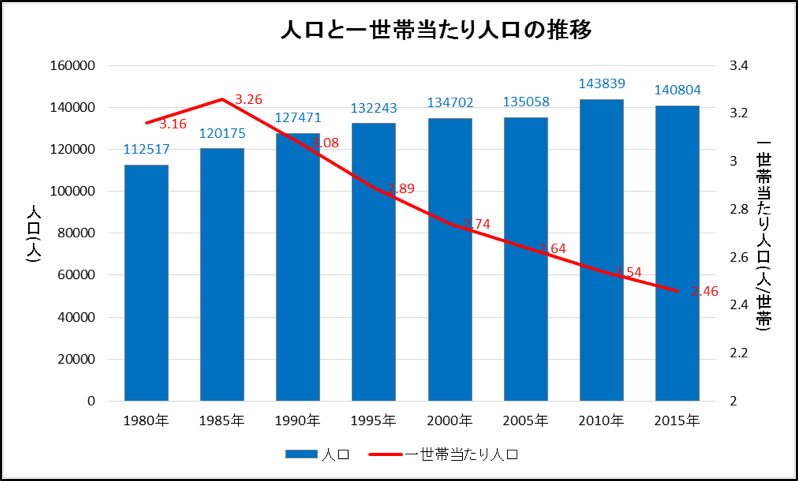

1980年以降人口は増加しつづけていましたが、2015年の国勢調査ではじめて人口減少となりました。2006年には隣接する新治村との合併があり(2005年の新治村の人口は9002人)、2010年に人口が急増しています。また、世帯数に関しては一貫して増加し続けています。しかし、一世帯当たりの人口は減少しており、核家族化が進行していると言えます。

図1.2 人口と一世帯あたりの人口の推移

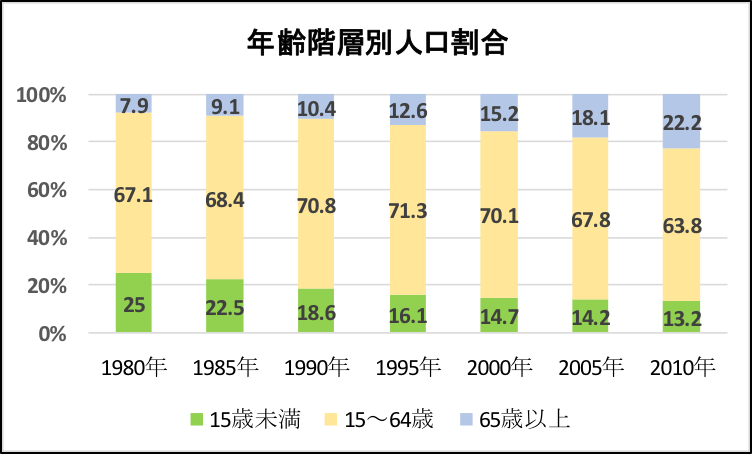

また、社会問題の一つとして少子高齢化があげられます。本市においても少子高齢化が進行しており、過去30年間で15歳未満の若年層の割合が約5割となり、65歳以上の高齢層の割合が2倍以上となっています。

図1.3 土浦市の年齢階層別人口割合の推移

5.土浦市を取り巻く状況の変化

近年、時代の変化とともに新たな社会問題が発生しています。

人口や社会基盤に関する、本市の都市計画を取り巻く状況の変化についてまとめました。