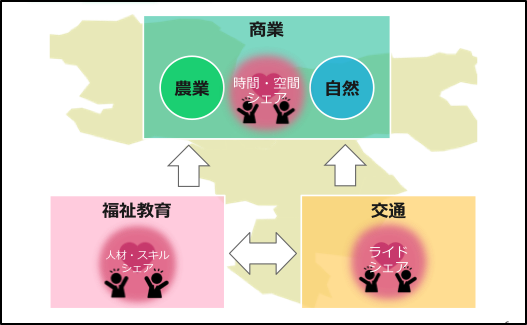

都市の将来像を達成するために、農業、自然商業、福祉教育、交通の4分野を設定し、分野別構想を考えます。

4つの分野は土浦市民へのヒアリング調査の元、市において特に課題があると考えた分野であり、シェアを通じて課題の解決ができると考えます。自然、商業、福祉、教育の分野については、都市の将来像を達成知るうえで課題や提案に共通する部分があると考え、自然と商業、福祉と教育を合わせて1分野として扱います。

これらの分野に存在する土浦市の課題に対し、ハードソフト両面による提案を行います。

図1.1 分野別構想

1.農業―農業を起点に賑わうまち―

課題

土浦市はレンコンをはじめ、農業が市の伝統産業となっています。しかし、市内には農協をはじめとした農業拠点が点在していますが、いずれも人口が集中する中心市街地からは離れています。さらに、このような拠点は農作物を販売する機能が主となっており、農業を感じる機会としては不十分です。

提案<駅前Farmers’ Market>

私たちはウララ広場を拠点とし、農業と触れる機会をうむ「駅前Farmers’ Market(以下FM)」を提案します。土浦市役所前のウララ広場を活用することにより、買い物客や市役所、図書館、駅の利用客など幅広い人々が時間帯に限定されることなく利用できるよう整備します。

図1.2 Farmer's Marketの活用イメージ

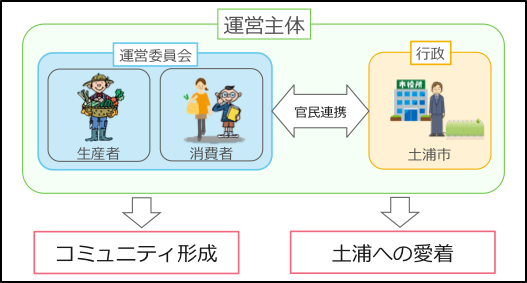

従来の販売形態では生産者と消費者の間にいくつかの仲介をはさんでいました。今回提案するFMでは農作物のやりとりを生産者と消費者が直接行うため、両者に様々な利点があるほか、従来の方法では生まれなかったつながりが生じる、新たなコミュニティ創出の場となります。さらに、FMでは地元農業と飲食店が連携し、特産品を用いた限定グルメの販売を行います。これにより市民が地元の食に触れる機会が生まれ、地域愛着の増進が期待できます。 FMは生産者と消費者による運営委員会と行政である土浦市の官民連携で運営していきます。FMによってコミュニティや土浦への愛着を生むことで、農業を起点に賑わうまちを目指します。

図1.3 事業スキーム

2.自然×商業―水辺で人が賑わうまち―

課題

霞ヶ浦は土浦駅から徒歩5分に位置し、人が行き交う駅からすぐに水辺空間があることは、土浦市の魅力です。また、土浦市中心市街地活性化計画が内閣府認定され、駅近くの水辺空間は交流拠点を目指して建設事業が計画されています。このように駅のすぐ近くに水辺空間がありますが、駅とのつながりがなく人が集まらないため、駅と水辺空間をつなげる必要があります。

提案<水辺ステーション土浦>

私たちは駅と水辺空間をつなぎ、まちに賑わいをもたらす「水辺ステーション土浦」を提案します。 1つ目は「プロムナード土浦」です。駅と水辺空間をつなぐ道路の歩道を広げ、自転車道を整備することでつくば霞ヶ浦りんりんロードの結節点と、新たにうまれる回遊性により、水辺空間とまちをつなぐパイプとなることを目指します。

.2つ目は「コンテナSt.土浦」です。土浦駅東口ロータリーの駐車場スペースに貨物駅として利用しているコンテナホームを活用した空間をつくります。移動や設置が簡単なコンテナにより自由なアイデアで利用・運営していくことが可能で、水辺での活動のための拠点やサイクリストの交流拠点を置くことで水辺とのつながりを深め、市民のニーズに対応した駅前空間をつくってゆくことができます。

図2.1 コンテナホームの活用イメージ図

以上より、土浦駅と霞ヶ浦をつなぎ、さらに自転車利用を促進することでより広域的に水辺で人が賑わうまちを目指していきます。

図2.2 水辺ステーション土浦のまとめ

3.福祉・教育ー支え合い、安心して暮らせるまちー

課題

福祉分野について、福祉情報の不足と将来的な人材不足というものがあげられます。

市のアンケート調査によると、市民の67.7%が福祉情報を十分に入手できていないということが分かりました。また、ヒアリングにより子育て情報に関する調査を行ったところ、コミュニティ関係の希薄さや得られる情報量に限界があるといったことが分かりました。

また厚生労働省の調査によると、2025年には全国で介護職員数が不足する見込みということが分かりました。今後見込まれる人口減少社会において、福祉に限らず様々な人材の不足が問題となることが予想されます。

このように、土浦市では情報不足のように既に顕在化している課題と、現在は顕在化していないが、将来的に現れてくると見込まれる課題を抱えています。

提案<土浦福祉ナビ>

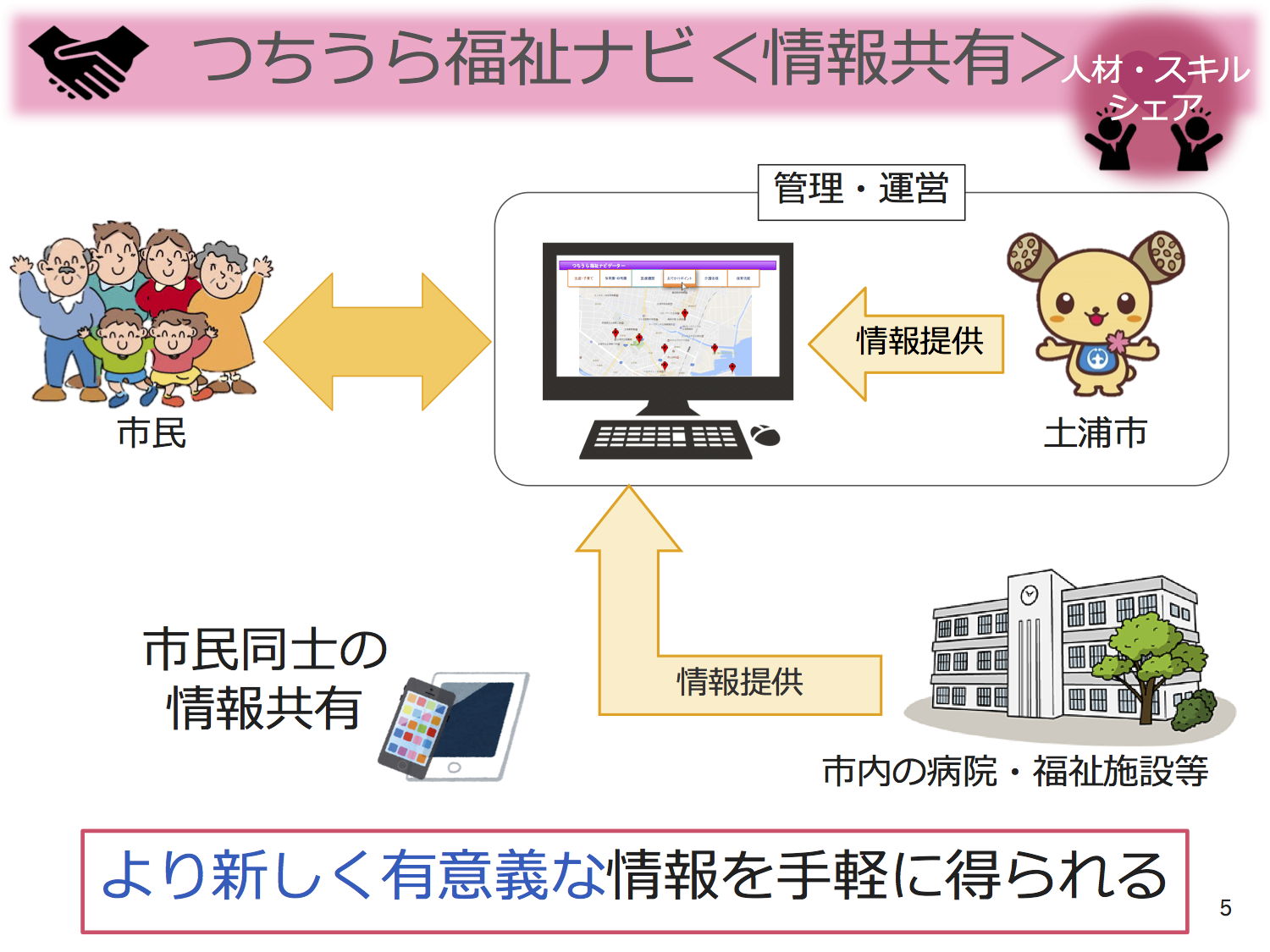

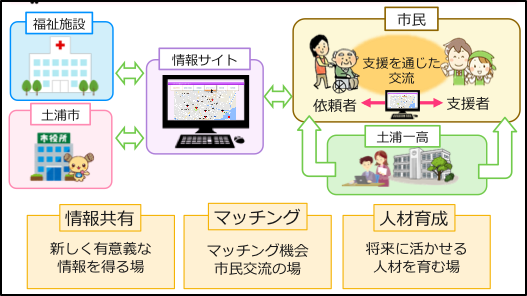

私たちは情報共有・マッチング・人材育成の3つ機能を持ち合わせた「つちうら福祉ナビ」を提案します

1つ目は情報共有です。ここでは市内の様々な主体から情報を提供してもらい、市によって整理し、一般に公開します。これによって情報共有を推進し、市民が福祉の情報を手軽に得られるようにします。

図3.1 情報共有

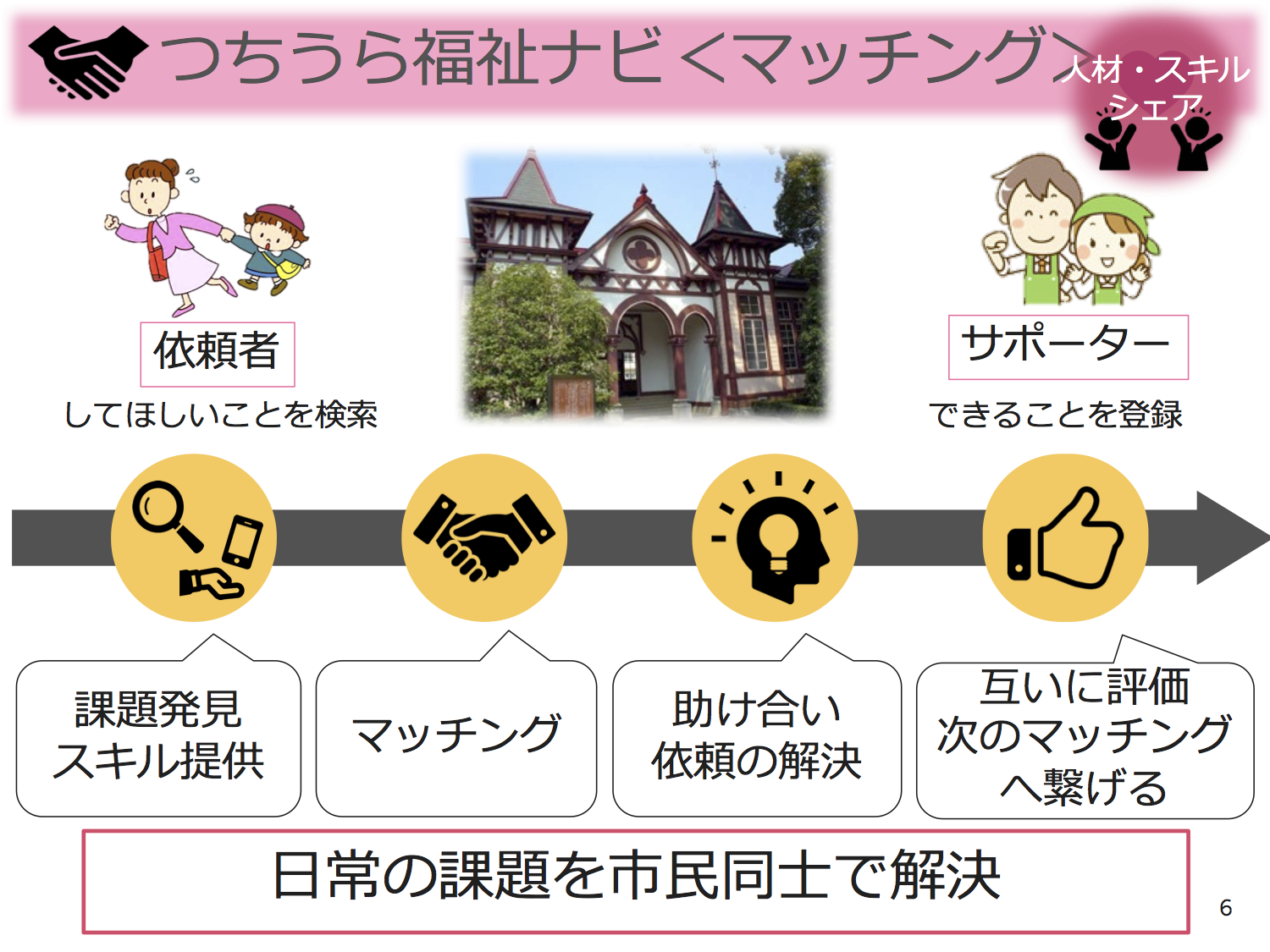

2つ目はマッチングです。サポーターと困っている人のマッチングを行い、助け合いを推進します。日常での課題を市民同士の助け合いによって解決する為のプラットフォームです。

図3.2 マッチング

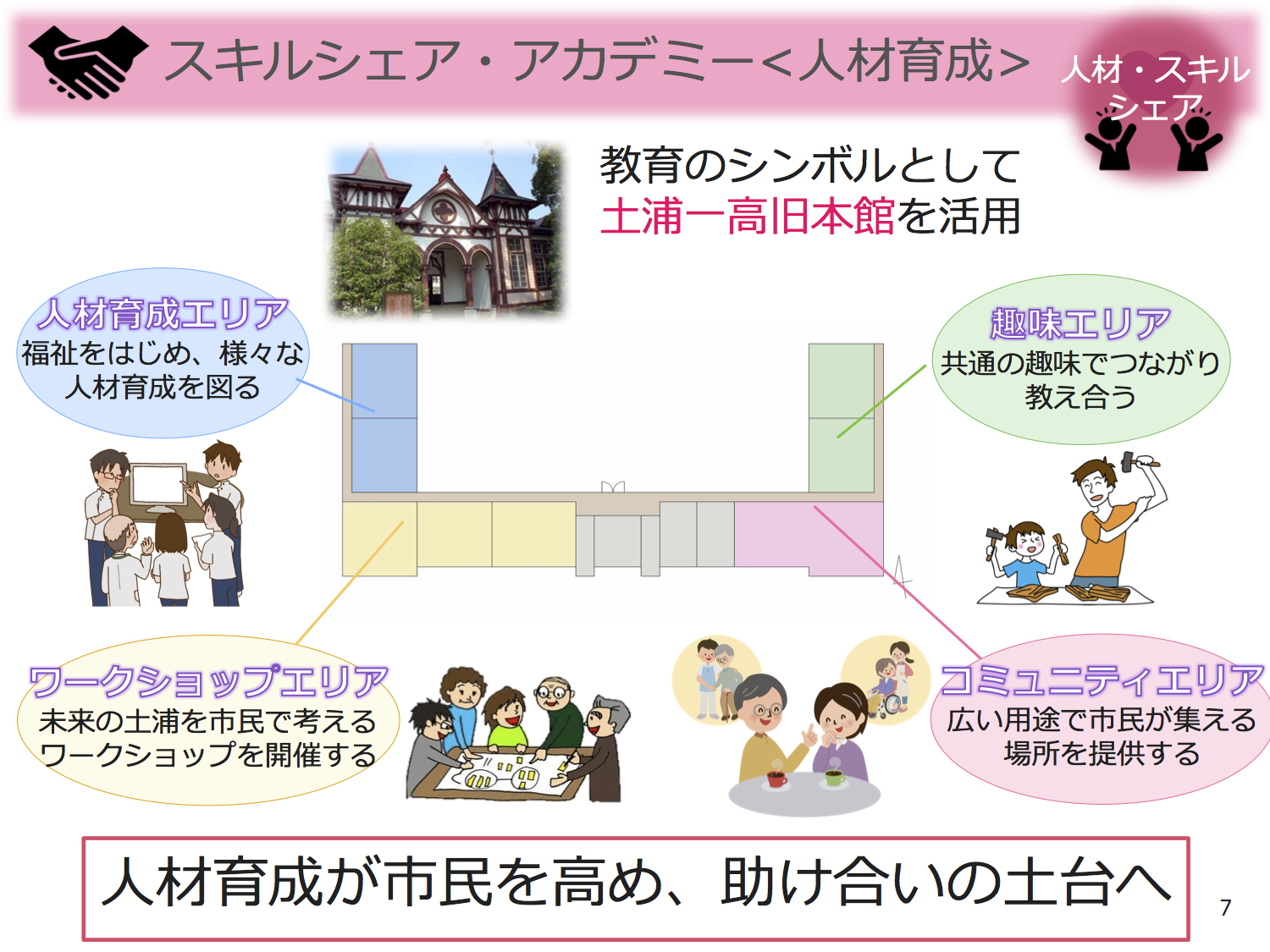

3つ目は人材育成です。人材育成はマッチング機能の延長で、「学びたい」人と、「教えたい」人とのマッチングを行いつつ、それらのスキルシェア・人材シェアをも包括したものです。「現在は顕在化していないが、将来的に課題となる」可能性がある課題を人材育成により抑制することを目的とします。具体的には、土浦一高旧本館を利用した「スキルシェア・アカデミー」を設立し、スキルシェアを通じて市民同士が高め合い、助け合うプラットフォームとして機能させます。例えばワークショップエリアは未来の土浦を市民が考える場として整備することで、住民参加によるまちづくりを進めていくことが可能となります。

図3.3 人材育成

これら3つの機能を通じて、土浦市では市民同士が支え合い、安心して暮らせるまちを目指します。

図3.4 事業スキーム

引用

4.交通ー助け合い、便利に移動できるまちー

課題

GISを用いた分析により、土浦市には公共交通の利用が不便な地域があることが分かりました。この地域で発生する交通弱者対策のため、市はのりあいタクシー土浦を運営しています。

ヒアリングによると、運営費として年間1340万円を予算に組み込んでおり、この値は年々増加しているとのことでした。

また、利用者からはサービス改善を求める声があるが、現在の経営状況では難しいとのことでした。

提案<つちうライドシェア>

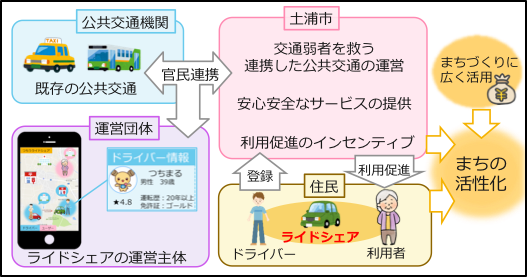

私たちは乗り合いを通じて交通弱者を救う「つちうライドシェア」を提案すします。ライドシェアとは、自動車の運転者と移動手段として自動車に乗りたい人を結び、自動車の相乗りを行うことです。

市は安心できる人のみをドライバーとして許可し、ユーザーに対してはドライバーのレビューをするよう推進します。これらを利用者がスマホ1つで操作できるようにすることで、利用者がライドシェアを簡単に安心して利用できるようサービスを運営し、さらにマッチングの機会を増やします。

また、サービスの利用拡大を図るために地域通貨を導入します。地域通貨は土浦市の店舗で使えるものとなっており、これによりライドシェアをする人や市内で買い物する人が増えるため、まち全体の活性化につながります。

図4.1 ライドシェアのイメージ図

ライドシェアは土浦市と民間の運営団体による官民連携で行います。このサービスが既存サービスの事業費を軽減し、浮いた財源をまちづくりに広く活用することでまち全体の活性化をはかります。このようなライドシェアによって助け合い、便利に移動できるまちを目指します。

図4.2 事業スキーム