5.地区別構想

5.1 地区別構想について

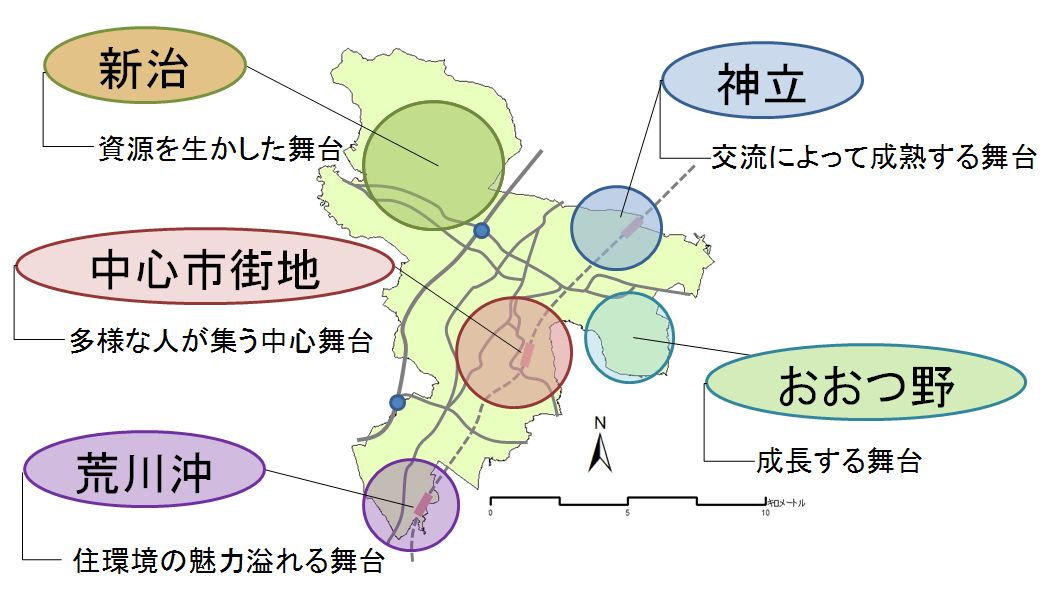

土浦市を以下のような5つの地区に分け, 各地区の特色である地域力を活かす地区別の構想を掲げる. 各地区を舞台と見立て, 市民やNPO, 行政などの多様な主体が舞台をつくり, 地域力を活かしていくために, またはより高めていくためにそれぞれの主体が関わり合いを持って成熟していくまちを目指す. さらに, 各地区間も関わり合いをもつことで, それぞれの地域力が融合し土浦市全体の成熟をより育んでいく.

図5-1 地区別構想

図5-1 地区別構想

5.2 中心市街地

○地区の概況と課題

土浦市駅前周辺は, 市の玄関口として古くから多機能を兼ね備えて発展してきたが, モータリゼーションの発達, 郊外型商業施設の進出, 高齢化といった影響を受け, 近年はその衰退が顕著な状況にある. しかし, 発展当時の建物や, 歴史や自然を感じる既存の観光ストックは点在している. これからの中心市街地が賑わいを取り戻すためには, それら既存ストックを生かし, 人々の回遊性を高めていく仕組みが必要であろう.

○地区づくりの目標 「多様な人が集う中心舞台」

土浦文化の発信地として, 多様な人の多様なつながりが生まれる舞台を目指す.

○地区づくりの方針

図5-2 回遊性の要素の関係

図5-2 回遊性の要素の関係

市の窓口として回遊性があり, 滞留できる地区づくりを軸に据える. 回遊性は大きく3つの要素に分解できる. それは立ち寄れるスポットを意味する「顔」, その顔で展開されるプログラムである「表情」, 顔同士をつなぐネットワーク, ツールである「網」である. これら3要素の魅力を向上させることで回遊性の向上も望めるのであり, ひいては賑わいの創出にもつながる.

○地区づくりのための重点事業

- <顔>市役所移転計画

- 災害時の復興拠点機能を持つこと … 37.0%

- 利用しやすく, 気軽に訪れられること … 31.7%

- ユニバーサルデザインに対応していること … 31.2%

- <表情>モール505の再編

- <網>歩行空間の整備

現在土浦市では, 築47年を経過し老朽化が激しく, 駅から離れた高台に立地する市役所の移転計画を立てている. 計画の審議は進行中であり, 移転候補地も数箇所に絞られているが, その中で我々は移転先として中央1丁目地区(敷地面積:約1.2ha, 用途地域区分:商業地域)を提案する.まちなかの活性化のシンボルとして, 市街地への多様な人の流入の起爆剤となり, 周辺の施設への効用ももたらすだろう. 新庁舎に対する住民のニーズの中で高いものとして

図5-3 新市庁舎イメージパース

図5-3 新市庁舎イメージパース

また, 移転によって懸念される周辺道路の混雑もあまり見られない

図5-4 市庁舎移転に伴う交通量の変化

図5-4 市庁舎移転に伴う交通量の変化

※つくばイオン (従業員数2,456人( 面積単位従業員数(矢野経済研究所資料より概算) と商業面積214,000m2(つくばイオンの会議資料より))) ※市庁舎移転 (来庁者1,366人(市庁舎移転審議会資料より調査日程間の本庁舎の一日の来庁者平均)と職員517人(非常勤79人含む)(市役所広報より) (商業面積については移転先も商業地域内なので変更なし)) ※おおつ野への協同病院移転 (従業員数1,397人)(現協同病院職員数より)

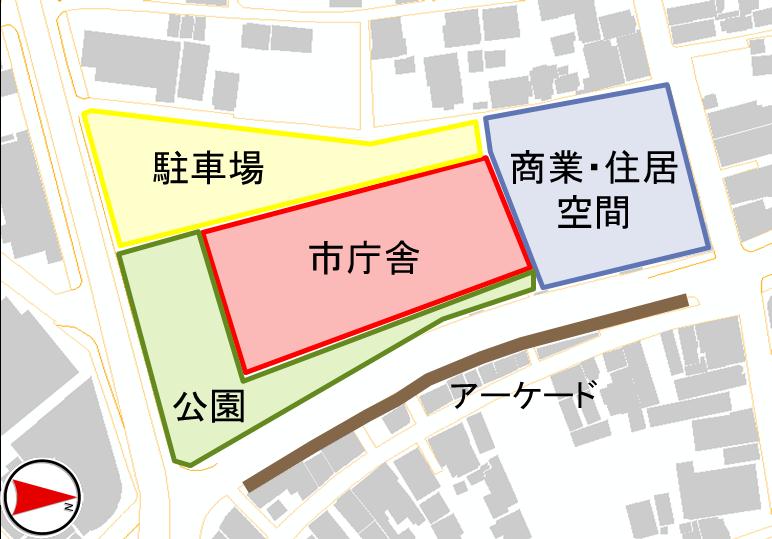

市役所職員用の駐車スペースについては, 駅周辺に点在する駐車場の活用を行う. 具体的には, モール505駐車場, 栗山米店といった比較的広い地元経営の駐車場の一部を市が買い取り, 職員に有料で年極駐車場として利用させていく. このことにより, 駐車, 発車の機会も回遊性に寄与させることを図ることができる. また, 現市役所の跡地は公園として整備し, 災害時の防災拠点としても機能させていく. 建物の規模, 移転費用概算は以下の通り

*1 先行事例における1000人当たりの平均建物延面積(150㎡)に将来人口フレームを乗じた値 *2 先行事例における平均庁舎建設単価(358万円)に延床面積を乗じた値 *3 主に現在域内で生活を営む人の移転を対象とした空間(保留地含む) *4 地価:約52,430円/㎡:中央1丁目から1km以内の地価公示6件の平均 52,430×12,000=約6.3億円

図5-5 ゾーニング方針

図5-5 ゾーニング方針

505mの長さを持つ日本最大級の商店街であるモール505だが, 現在多くの店舗でシャッターが降りている状況にある. ただハコモノそのものにはポテンシャルがあると考えられる. そこで市役所移転や駅前複合施設の建設による人口流入の受け皿として, その無機質な顔に表情を持たせていく. 具体的には, 既存の店舗の移転と空き店舗活用によって3フロアからなる建物をフロア毎にゾーニングしていく. 現在の店舗配置を生かし移転費用を抑えること, また人の縦の動線を踏まえ, 1階から3階をそれぞれ「趣ゾーン」, 「食ゾーン」, 「学ゾーン」と設定する. 新たな店舗の候補としては, 土浦市の姉妹, 提携都市の商品を扱うアンテナショップ, 住民参加型の各種教室(パソコン, 料理など), まちづくりに関して話し合う場であるまちかどサロン, といったものが挙げられる. また, 現段階でキララ協賛店が1店舗しかないので, その拡大も併せて行い, 店舗移転や誘致をゾーン別, 段階別に行っていき, モールに新たな価値を創造していく.

図5-6 業種別現店舗数と整備方針

図5-6 業種別現店舗数と整備方針

また, 誘致のきっかけとして「中規模チャレンジショップ」の導入も併せて提案する. 現在, 小規模で業種の限られたチャレンジショップ「虹」は市内で行われているが, モール505では20~30坪程度の中規模な空間を生かし, 新たに出店を希望する人を募集する. 内容としては, 大きくトライアルと本契約, という流れを踏む. 最大3年のトライアル期間を, 低費用で店を開き, 商いのノウハウを学び出店意欲を高める期間とする. その後希望者はモール505と本契約を結ぶこともできる. この提案により, 行政, モール505, NPO, 現店舗主等, 様々な主体が新規出店者を誘い, 支え, 一緒に協働していく仕組みをつくることで空き店舗を埋めるきっかけにしていく.

図5-7 チャレンジショップの主体間の関係

図5-7 チャレンジショップの主体間の関係

駅周辺の歩行空間の整備を行っていく. 現在, 目立つ自由な広告や電線, 電柱が景観を悪化させ, 一体性のない歩道が歩きにくさをつくっている. 景観規制を強め, さらに城下町を想起させるようなイメージで, 電線類の地中化や植栽による整備, 案内板の設置等も行うことで, 人々が歩きやすい, 歩きたくなる空間の連続を創出する.

図5-8 歩行空間整備前後のイメージ

図5-8 歩行空間整備前後のイメージ

現在中心市街地には数多くの顔があり, これから新たな顔も生まれていく. それらの顔に表情を持たせ, 顔同士を網でつないでいくことでまちに回遊性をもたらし, 多様な人が集い賑わう舞台を形成していく.

5.3 新治

○地区の概況と課題

新治地区はかつての旧新治村が2006年に土浦市に合併してできた地区であり, 農業を中心に発達し, 筑波山の麓という場所から, 小町の里や朝日峠展望公園などの観光資源を多く有する地区である. 現在, 新治地区では高齢化が進んでおり, 高齢者の生活への対応が必要となっている. しかし, 私たちが行ったインタビューから, 支所や郵便局などの機能が分散していて移動が不便であること, 満足度調査から, 既存資源を活かしきれていないという課題があげられ, 高齢者だけでなく, 住民全体にとっての課題であることが分かり, これらの解決が必要である.

図5-9 新治地区の現在の機能配置

図5-9 新治地区の現在の機能配置

○地区づくりの目標 「資源を活かした舞台」

農業など新治の資源を活かし, 利便性の高い地区を目指す

○地区づくりの方針

- 生活利便性を高めるため, 機能集約拠点を整備する

- 公共交通の利便性を高める

○地区づくりのための重点事業

- 生活利便性を高めるため, 機能集約拠点を整備する

- 既存配置によるルート Σ{ (人数)×(距離) }≒66,634.8(km)

- 移転後のルート Σ{ (人数)×(距離)×2 }≒63,064.8(km)

- 公共交通の利便性を高める

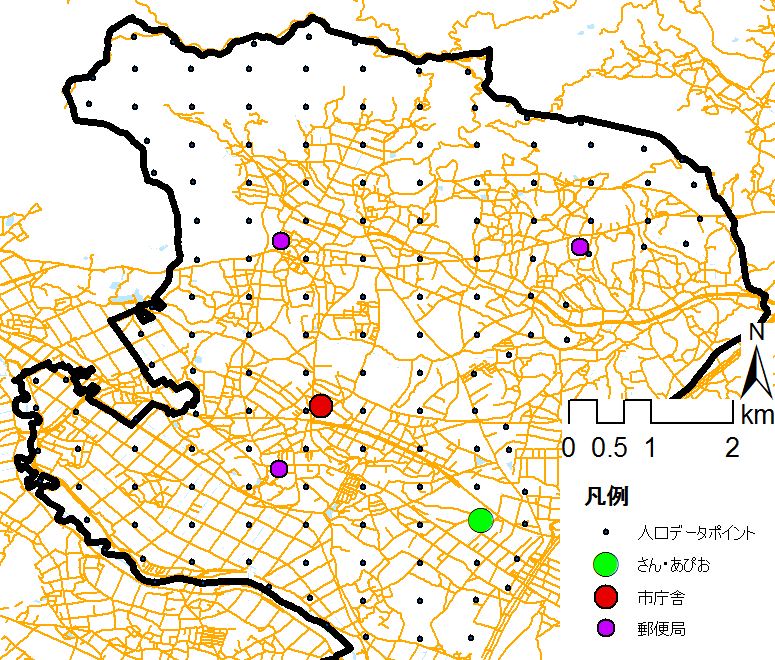

インタビューから分かった機能が分散しているという課題を解決するため, 新治地区の中心的な商業施設であるさんあぴおに商業, 行政, 農業, 観光などの機能が集約した生活拠点, 農業を活かした交流拠点に整備する. そこで, 集約による利便性向上を確かめるために分析を行った. 国土交通省の地図データより, 規則的に並んだ各点に人口がそれぞれ割り当てられているとする. 各ポイントにいる人全員が既存の郵便局, 支所, さんあぴお回ると仮定する. そこで以下の計算より,

また, 公共交通の利便性向上を図るため, 現在試運転中の新治バスの有用性を高め, バス時刻表の改定を行う. 機能集約により新治バス発着点であるさんあぴおへの利便性向上の他に, 中心市街地へ向かう関東鉄道バスとの乗り換え時間を短縮させる. 図5-10,11は実際に提案する改定後の時刻表の一部である. このように乗り換え時間を短縮することで新治, 中心市街地の間につながりを創出させる.

図5-10 改定前の時刻

図5-10 改定前の時刻

図5-11 改定後の時刻表

図5-11 改定後の時刻表

5.4 神立

○地区の概況と課題

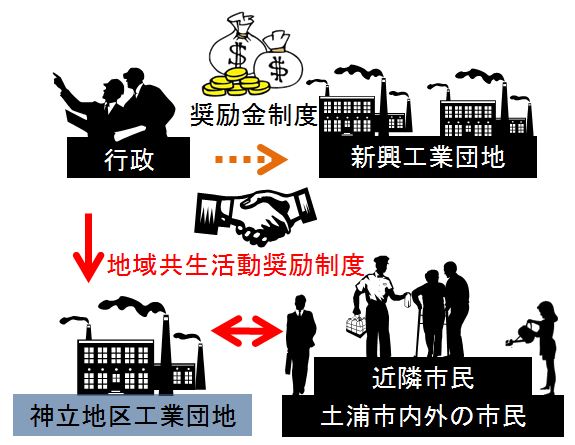

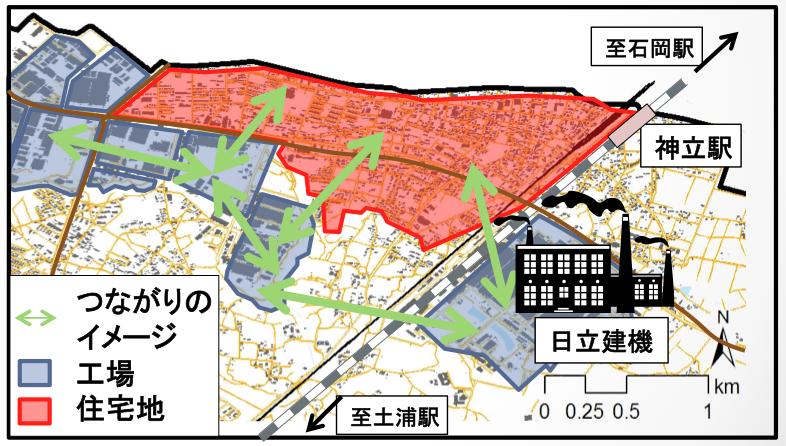

神立地区は位置が近隣市町村との境界にあり, 地区内には工業団地が目立つが, その一方で神立駅西口からかすみがうら市との境界をまたいで放射状に閑静な住宅地が広がっている. 現在, 茨城県, 土浦市, かすみがうら市の間で神立駅の橋上駅舎化と駅前道路整備が計画進行中であり, この事業によって神立駅が抱える歩道橋におけるバリアフリーの未整備, 駅前ロータリーの歩行者と車の接触の危険などの問題の解消が図られる. また, 近隣市町村との交流拠点としての拠点整備を行うことで, 駅を核とした周辺地域の賑わい, 交流, 安全, 快適性の向上が見込まれる. また, 1960年代以降, 神立の工業団地は土浦の経済基盤を力強く支え, 周辺に根付いてきている. 現在はその他にも工業団地(東つくば新治, テクノパーク土浦北, おおつ野ヒルズ)ができ, それらを行政は奨励金制度を用いて, 企業誘致を促進し, 経済基盤の担い手の拡大を推進している. これら神立以外の工業団地は, 誘致促進中ということもあり産業拡大の余地があるが, 一方で神立は企業誘致の土地も余っておらず, 同様の拡大は難しい. 課題として, 駅周辺の利便性の低さや工場と周辺住民の交流の機会が少ないことなどを挙げることができる. 今後, ハード政策である駅前整備によって人の流入が見込まれるが, 流入する人を定着させる, または先に挙げた課題を解決しより魅力的な地区としていくにはソフト政策による交流の強化が必要であろう.

○地区づくりの目標 「交流によって成熟する舞台」

工場と住宅地が隣接している状況と駅前拠点整備による今後の人の流入増を見込み, 人と人, 人と工場の結びつき(交流)を強化し, 土浦市内外を問わず人の集う成熟の図られた魅力ある舞台とする.

○地区づくりの方針

駅前拠点の利便性向上を狙ったハード政策と, 現在一部工場が行っている地域共生活動を「結びつきの芽」として, それを開花させるソフト政策により目的を実現する.

- 拠点整備<ハード政策>

- 地域共生活動支援制度<ソフト政策>

○地区づくりのための重点事業

- 拠点整備

- 地域共生活動支援制度

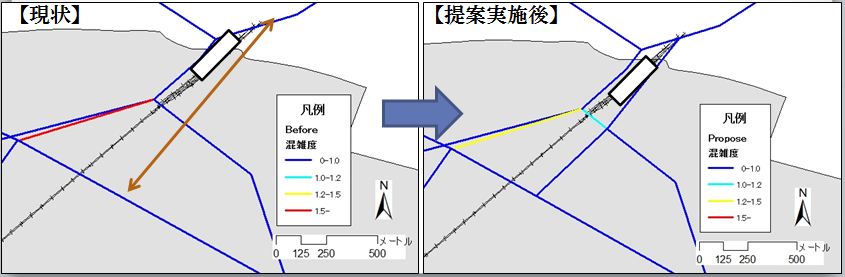

現在計画振興中のの駅前拠点整備による利便性工場によって駅前への流入が増加することが懸念される. 将来設定の下, 神立駅周辺をJICA-STRADA分析を行うと, 県道125号線の交通混雑が観測された. そこでこの問題の解決として, 神立駅の整備に伴った東口へのアクセスの強化を図ることで, 西口に偏っている交通量を東口へと分担することを提案する. 具体的には, 神立駅北の県道141号線と南の県道197号線を線路の東側で結び, さらに日立建機土浦工場北側の道路へとつながる道路の建設を提案する(道路の規模は西口に至る道と同規模に設定). 提案の効果検証のため同様の分析を行うと, 図に示すように西側道路の混雑が緩和され, うまく東口側に交通量の分担ができていることがわかる(図5-12).

図5-12 神立駅東口の道路整備による混雑度の変化

図5-12 神立駅東口の道路整備による混雑度の変化

結びつきの芽として, 神立工業団地内の日立建機土浦工場は地域共生を目的とした工場内でのフェスティバルの開催を2004年より毎年11月に行っている(2011年はおよそ5,000人の参加). フェスティバルは工場で製造している機械の展示や乗車体験, 子供連れを対象とした戦隊ショーなどを行っている(図5-13).

図5-13 日立建機フェスティバルの様子

図5-13 日立建機フェスティバルの様子

図5-14 地域共生活動奨励制度

図5-14 地域共生活動奨励制度

図5-15 神立地区のつながりのイメージ

図5-15 神立地区のつながりのイメージ

5.5 荒川沖

○地区の概況と課題

荒川沖地区には閑静な低層戸建住宅地が広がり, 県南100万人の食を支える公設地方卸売市場, 1日9,000人が利用する交通結節点である荒川沖駅, 野鳥が多く生息する広大な乙戸沼公園といった施設もある. それぞれの家, 商い, 交通, 自然という要素の充実は荒川沖に独自のベッドタウンとしてのポテンシャルをもたらしている. ただ, ロードサイドショップや郊外の大型商業施設の進展が, 駅前の空洞化, イメージの悪さを助長している.

○地区づくりの目標 「住環境の魅力溢れる舞台」

ベッドタウンとして住要素を複合的に整備し, 住環境の魅力の更なる向上を目指す.

○地区づくりの方針

大きな3本柱をたて, それぞれの柱に沿った事業を行っていく.

- かわる市場 ‐土浦公設地方卸売市場の再編

- たまる場所 ‐駅前商業施設さんぱるの改修

- スムーズな交通 ‐牛久・土浦バイパスの整備推進 常磐線の東京駅乗り入れ

○地区づくりのための重点事業

- かわる市場

- 商品魅力の更なる向上

- 月1度の市民参加の感謝市「いかっぺ市」の更なるPRとその規模の拡大

- 行政, NPOのバックアップ

- たまる場所

- ギャラリーさんぱるの設置

- 学習スペース, 託児施設の設置

- スムーズな交通

卸売市場では売り上げ低迷, 入場業者の減少, 高齢化といった問題が挙げられ, 実際市場で働く方からも悩みの声が聞こえている. さらに, 2013年春には近辺にイオンモールつくばも進出する予定であり, 事態は更に深刻になることが予想される. そこでそれらの商業施設と差別化を図るための施策が以下の3つである.

市内での新たな特産開発や全国の地域, 鮮度にこだわった商品の販売, といったことを行政, 地元農家, 卸売・小売業者が一体となって行っていくことで, 卸売市場ならではの流通スタイルの強みを生かせる仕組みをつくる.

隣接する乙戸沼公園での場外市場といったイベントや,地区内のレストランとの提携によって市場側からだけではなく, 利用者側からも自発的なPRが行われる仕組みをつくっていく.

市場利用業者への助成金制度や, 市内外の学校等の公的機関を, 大型SCではなく市場業者の商品のはけ口として確立させることにより, 市場利用業者の優遇を図っていく.

交通結節点として人が集中する駅前だが, 滞留できる環境が整っておらず, 駅前商業施設さんぱる内にも空き店舗が目立つ. これは組合職員の長引く悩みの種でもあるという. ここでは商いとは別の要素を組み込み, 商いの間接的な活性化も図る施策を示す.

ワークショップや個人の展覧会の場として利用できる, パブリックなギャラリー空間を提供することで, 市民のコミュニティ活動の場所をつくり出す.

通勤, 通学者が電車やバスの待ち時間にも気軽に立ち寄れる環境となり, 併設する商業施設での購買活動も促す.

駅前を通る国道6号では慢性的な渋滞が問題となっている. 現在牛久・土浦バイパスの整備が進んでいるが, 渋滞解消のために更なる整備推進を図っていく必要がある. 実際にJICA-STRADAの分析により, バイパス整備で国道6号に加え, 駅東口前の県道25号, 県道203号の渋滞も緩和することが示された. 車, バス交通の円滑化はベッドタウンとしての価値を向上させ, 物流の円滑化は卸売市場の規模拡大をもたらす. また, 常磐線の東京駅乗り入れを進める東北縦貫線計画も現在進行中であり, 東京近郊間のつながりもこれまで以上に高まることが予想できる.

図5-16 バイパス整備による混雑緩和の効果

図5-16 バイパス整備による混雑緩和の効果

3本柱に沿いながらソフト面, ハード面両面の充実を図っていくことで, ベッドタウンとしてのポテンシャルを今以上に顕在化させ, その価値を高めていく. そしてつくば市, 土浦市内, 阿見町, 東京近郊といった地区内外との結びつきも強めていく.

5.6 おおつ野

○地区の概況と課題

現在おおつ野地区では, 土浦協同病院(現,真鍋)の移転が決定し, 2015年5月の開院を目指し計画が進められている.また, 交通面では昨年2月に国道354号バイパスが開通し, 市街地へのアクセスも向上した.そもそもおおつ野地区は筑波研究学園のような研究所と住居が隣接した地域を想定し計画された地域であったが, バブル期の影響を受け, 企業誘致が進まず現状に至っている. そのため,おおつ野地区は土浦市内でも孤立した地区であったが, バイパスの開通, そして協同病院の移転計画を受け,今後はまちとして成長が期待されている. 特に病院移転については, 土浦市や県南地区の医療拠点としての整備であることを考慮したい. また, 比較的新しい町であることから, 地域コミュニティが確立していないことも今後の課題として挙げられる. 土浦の他地区で形成されているような住民組織の結成や, 住民同士が交流するような空間や機会の提供も必要である.

○地区づくりの目標 「成長する舞台」

将来的に様々な世代が住むことを想定し,病院を含め魅力あるまちの形成を目指す.

○地区づくりの方針

土地利用としては,業務地区と住居地区にゾーニングし,それぞれの区域で方針を定める.

- 病院の複合化・周辺整備<業務地区>

- 交流空間の創出<住居地区>

- “親”(中心市街地)と“子”(おおつ野)をつなぐ交通

○地区づくりのための重点事業

- 病院の複合化・周辺整備<業務地区>

- 交流空間の創出<住居地区>

- 小規模商店の住居エリアへの導入

- 市民農園の展開

- 教育文化施設の立地

- “親”(中心市街地)と“子”(おおつ野)をつなぐ交通

病院の移転に伴い,敷地内への関連施設の移転,集積を推進する.現在土浦市内に立地している協同病院関連施設は以下のようになっている.土浦市内や県南地域の医療福祉を支える複合エリアとしての役割を担う. また,病院が移転してくることで, 人々のおおつ野地区への出入りが活発に行われることが想定される. 見舞い客や外来患者, また病院職員などが滞留できるような空間を設けることも必要である. 多くの人が行き交う地域としての発展, また住民の生活の利便性の向上を図るためにもおおつ野地区の拠点を病院に定め, 整備を進める. 病院施設内にカフェやベーカリーなどの施設を組み込み, 病院利用者や職員のみならず, 住民もまた気軽に利用できるような地域に開いた病院を展開していく.

おおつ野地区での課題の1つとして, 新しいまちである所以, 地域コミュニティが確立していないことが挙げられる. おおつ野地区に入居している世代には子育て世代が多い傾向にあるが(ヒアリングより),病院移転後は様々な世代の入居が期待され, 住宅の供給のみならず, 地区内で人々がコミュニティを形成し, よりよい住環境へと発展させていくことが必要である. そのための手段として以下の3点を提案する.

兼用住宅で,非住宅部分の床面積が,50m2以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満のもの (都市計画法第9条より)に関しては第一種低層住宅地域において建築可能である.建物の1階部分を店舗として利用した商店の立地を推進する.

おおつ野地区内には全部で3箇所の公園が設けられており,それら公園の一部を市民農園化し,市民が気軽に交流できるような空間を提供する.

地域図書館を地区内へ立地し,気軽に何度でも立ち寄れる滞留空間を提供する.

住居以外の様々な要素がまちの中に散りばめられることで, まちとしてのおもしろさ,魅力を増すと同時に,自然に人が集まる交流の場所を提供し,地域コミュニティの形成につなげることが期待できる.

現在, 土浦市からおおつ野地区における公共交通は,関鉄観光バスの運行する循環バスがあるものの, 本数は一日に4本ペースであり, 極めて不便な状況であることが伺える. また現協同病院へのバス運行状況と病院職員数, 外来患者数は表5-3に示す通りである. 一方, おおつ野地区では, 中心となる病院に加え, 系列の福祉施設や保育所などが集積する. そこでの職員数や外来患者数を踏まえて考えると, 必然的に公共交通の需要が高まり, 本数を増やしての運行となることが期待される. また, 病院移転後は自動車交通が増加することにより, 地区内やその周辺道路での混雑が心配される. 昨年2月に国道354号のバイパスが開通したが, 今後新たにおおつ野周辺での道路工事の計画はない. (ちなみに国道354号のバイパスは, 現在2車線のみとなっているが, 将来的には4車線へと拡幅される予定である. ) 解決策としては, おおつ野地区内のメイン街路(現在は幅員16m道路)の拡幅等が考えられる. また, バイパスから地区内にアクセスできる道(幅員9m)についても現在整備中である.

図5-17 病院移転後の街並みのイメージ

図5-17 病院移転後の街並みのイメージ