1.土浦市の現状について

1-1 土浦市の概要

土浦市は今年で市制70周年を迎える市で,面積は122,99㌔平米(霞ヶ浦を含む),人口は2010年9月1日現在144,154人である.

東京から北東約60kmに位置し,霞ヶ浦や筑波山といった自然資源を持つほか,行政,経済,交通において茨城県南地域の要衝としての地位を保っていたが,

モータリゼーションの進行や2005年につくばエクスプレスが開業した後は,特に経済面などで衰退が目立っている.

歴史的背景としては1601年に松平信一が土浦城藩主となり,城下町が形成されたことが土浦の起源であるとされる.

水戸街道が開通した後, 城下に組み込む形で町割りが行われ,現在の街並みが形成された.この時代は城を中心に武家屋敷が連なり,水戸街道の両側に町屋が並んでいた.

その後の土浦の経済的機能の高まりによって大町,川口といった新市街地が形成されていった.常総地方の商業中心地として江戸時代より栄え,

霞ヶ浦や利根川の水運によって江戸の経済と密接に結びついていた.水の都であった土浦も水路が埋められ道路となっていったが,

現在もところどころにある橋の欄干や,「まちかど蔵」などの歴史的建築物など,城下町,水の都として,市の中心部には歴史の名残がいくつか存在している.

1-2.現状分析

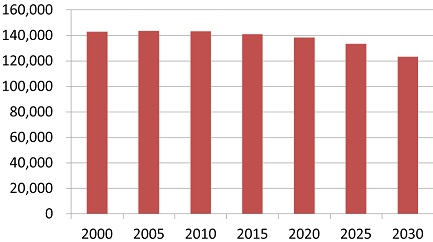

人口の将来予測をコーホ-ト法を用いて行ったところ,2020年には138,332人,2030年には123288人になるという結果となり,現在より2万人近く減少することがわかった.(図1-1)

図1-1. コーホート要因法による人口予測

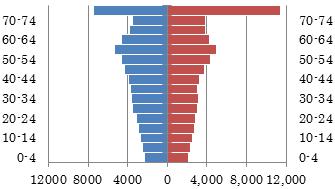

団塊の世代と呼ばれる年代の人々が高齢者となり,75歳以上人口が急激に上昇する一方,20歳以下の未成年人口は減少を続けるなど, 少子高齢化の傾向は今後も強まっていくことも結果から読み取れる.(図1-2)

図1-2. 2030年の人口ピラミッド予測

■農業

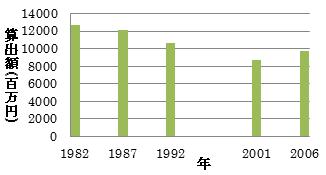

農業算出額の推移を見ると,ピークであった昭和50年代後半からは徐々に減少し続けていたが,ここ数年は微増となっている(図1-3). 生産量全国1位のレンコンをはじめ,グラジオラス,アルストロメリア,菊,ヤナギなどの花きも盛んである.

図1-3. 農業産出額の推移

■工業

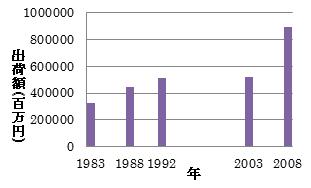

工業製品出荷額の推移を見ると,現在まで常に増加し続けている(図1-4).市内にある土浦・千代田工業団地,テクノパーク土浦北,東筑波新治工業団地の影響であると考えられる. テクノパーク土浦北,東筑波新治工業団地については現在も分譲地があるため,出荷額は今後も増え続けると考えられる.

図1-4. 工業製品出荷額の推移

■商業

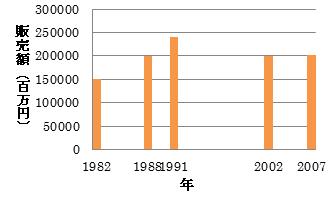

商業小売販売額の推移を見ると,ピークである平成3年前後以降は若干減少しているものの,近年は大きな変化は見られない(図1-5). しかし,かつて商都として栄えた中心市街地は相次ぐ大型店の撤退やシャッター街化により非常に衰退している. 一方で郊外へ出店したショッピングセンターやロードサイド店には活気があり,商業の機能が中心市街地から郊外へと移っているのではないかと考えられる.

図1-5. 小売販売額の推移

道路は南北に国道6号と常磐自動車道が走る.東西に走る道路については,現在125号のバイパスが建設中であるなど整備が不十分であり,今後の課題であるといえる.

JICA-STRADAを用い都市計画道路整備後の混雑状況を予測したところ,土浦駅周辺の道路は尚混雑が予測されるため課題である.

また神立駅前の道路は交通量が多い上に歩道が無く,安全な歩行者空間の確保という点で課題である.

公共交通については,南北にJR常磐線が走り,市内には荒川沖,土浦,神立の3駅が立地している.

バスは土浦駅を中心につくばセンターや筑波山口,阿見方面に路線が伸びているほか,荒川沖駅,神立駅を発着する路線がある.

しかし新治などの地域に対しての公共交通は無く,不便な地域が存在する.また土浦市コミュニティバスとして,まちづくり活性化バス「キララちゃん」が走行している.

これには土浦駅を中心に3路線があり,大人100円子供50円で乗ることができるほか,協賛店で1000円以上の買い物をすると地域通貨「キララ」が発行され,無料で乗ることができる.

他にも公共交通が無い地域の高齢者でも気軽に外出ができるように土浦タクシー共同組合が運営する「のりあいタクシー」があり,

65歳以上で年会費を払っている人であれば1回500円で乗車することができる.

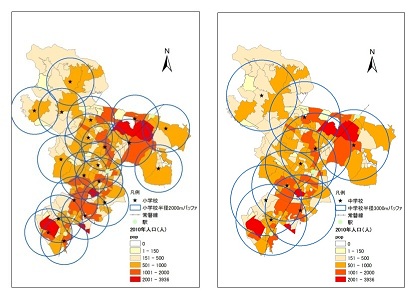

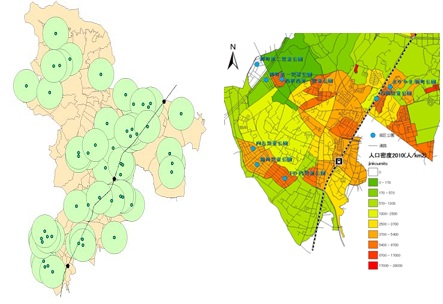

小学校,中学校について,GISを用いて地図上にプロットし,各施設からバッファをとる作業を行った.

その際バッファ距離を小学校については2000m,中学校については3000mとした.

この結果をみると,小中学校ともに概ね市内全域をカバーしていることがわかる.(図1-6)これは教育という性格上,地域による格差を生むことなく施設を立地させる必要があることから,このような結果になっているのだと考えられる.

図1-6. バッファ図(左:小学校 右:中学校)

土浦市内には病院が8件あり,診療所が181件ある.土浦駅周辺など常磐線沿線には医療施設が満遍なく立地している. また国道125号線沿いにも医療施設が立地している一方,新治地区はやや施設が少なくなっている.

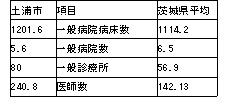

表1-1. 医療施設に関する土浦市と茨城県の比較

表1-1は人口10万人当たりの一般病床数,一般病院数,一般診療所数,医師数を土浦市と茨城県平均とで比較したものである.

特に注目すべき点は一般診療所の数であり,茨城県平均を大きく上回っている.よって医療施設数だけ見れば充実していることが分かる.

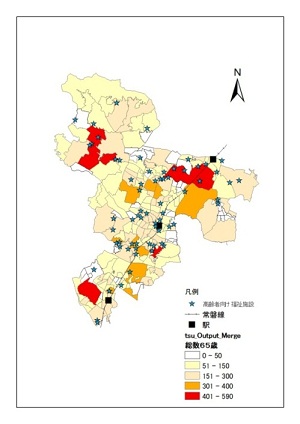

しかし診療科別に見てみると問題が見られ,特に産婦人科については神立地区において出産年齢の人口分布の割に適切な配置になっていないということがわかった(図1-7).

また高齢者向けの福祉施設は土浦市内に現在72施設あり,市内に満遍なく配置されている.

土浦市の2008年の65歳以上人口は31,754人であり,1施設あたり65歳以上人口は約440人である.

これは人口が同規模の他自治体と比較して同等の数字である(茨城県古河市:467人/施設,栃木県栃木市:425人/施設9).

図1-7. 福祉施設のプロット図

土浦の都市公園は53件あり,川口運動公園でのかすみがうらマラソン,土浦カレーフェスティバル,ウォークラリーなどが開催されている.

また亀城公園での土浦薪能,春の文化祭等があり,市民にとって必要な場所となっている.

ひとりあたりの都市公園面積は5.91㎡で、理想値である10㎡には程遠い.

また以下の図は都市公園に1000メートルのバッファを表示させたものであるが,これを見てみると常磐線沿線上に関しては満遍なく都市公園が立地していることが分かる.

図1-8. 街区公園のプロット図

この公園を大規模なものと小規模なものというように機能別に考えたとき,現地調査やヒヤリング結果から小規模な街区公園が充実しておらず, あまり利用されていないことがわかった.特に荒川沖地区に関しては人口が集積しているにもかかわらず街区公園の空白地域があり課題である.(図1-8)

筑波山,霞ヶ浦など広大な自然風景が望める土浦には,その肥沃な土地にレンコン畑が広がっており,豊かな自然を有している.

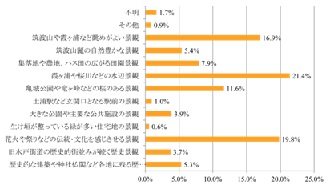

市民に対するアンケートでは,霞ヶ浦や桜川といった水辺景観や花火大会や祭りなどの伝統・文化を感じさせる景観,

筑波山などの自然景観を魅力的であると感じている市民が多いことがわかる。一方で駅前や住宅地に対して魅力的と感じる人は少なく,このようなものの整備が必要であるといえる.

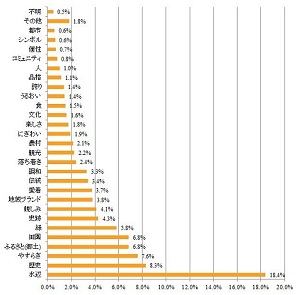

また図1-9結果から,土浦の景観をイメージする言葉として「水辺・歴史」を挙げる割合が最も多いことがわかった.

また,魅力的な景観としても「霞ヶ浦や桜川などの水辺空間」「花火や祭りなどの伝統・文化を感じさせる景観」「筑波山や霞ヶ浦などの眺めがよい景観」

といったものが市民にとって魅力的であるという結果となった.このことから,土浦市民は自然や文化を身近に感じるような景観を大切にしているということがうかがえる.

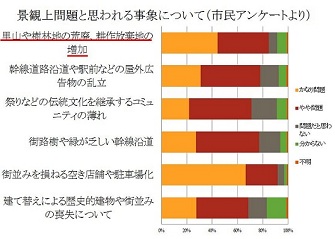

一方で景観上の問題と認識している事象として「空き店舗」「駐車場」「耕作放棄地」が挙げられており,市の中心部である駅前の景観の改善が必要であると考えられる.

図1-9. 魅力的な景観について

図1-10. 土浦市のイメージについて

図1-11. 景観上問題と思われる事象について